おぼれるものがつかんだワラ【小崎 清子さん】

試行錯誤の甘夏づくり

熊本県水俣市のチッソ水俣工場の廃液に含まれた有機水銀は、海を汚染し深刻な公害病の原因となった。あれから半世紀、海を奪われた漁師たちは現在も甘夏の栽培を続けている。

突然断ち切られた日常

当時まだ20歳だった彼女にとって、それは、想像を絶する過酷な経験だったにちがいない。

当時まだ20歳だった彼女にとって、それは、想像を絶する過酷な経験だったにちがいない。

「今思えば、自分でも当時のパニックは想像できんです。人生が180度変わりました」

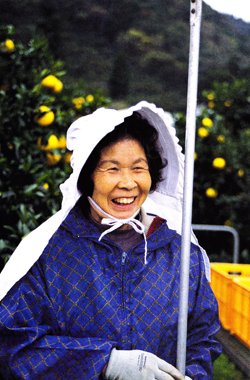

水俣市に隣接する同県芦北町で生まれ育った小崎清子さん(72)は、50年以上前の出来事を、静かに、しかし、きっぱりとした口調で話し始めた。

1959年9月、結婚して初めての子どもを授かった。しかし、3ヵ月たっても首が据わらない。病院に行くと、診断は「胎児性水俣病」だった。

ちょうど同じころ、網元だった父も、劇症型水俣病を発症し、発病からわずか3ヵ月で他界した。

「最初は、小指と薬指がしびれる程度だった。それが、見る見るうちに、食べることも飲むこともできなくなり、耳も聞こえず目も見えず、からだの痛みで静かに寝ていることもできず、床をはいずり回って壁にぶつかり……。それはもう無残な死に方でした」

自宅の玄関を出ると、すぐ目の前に穏やかな不知火海(しらぬいかい)が広がる。夫の照雄さん(75)も、かつて漁師だった。実家は、そこから海沿いの道を歩いて10分程度。彼女も幼少のころから、父の下で、カタクチイワシをイリコに加工する作業を手伝ってきた。

海とともに生きてきたのだ。20歳までは。その日常が、突然、断ち切られた。

「なんとか生きなければ」

水俣病が「原因不明の奇病」として公式に確認されたのは、56年。実際には、その2年前に発症者が確認されており、56年にはすでに50人が発症、11人が死亡する被害が広がっていたことが、後に判明する。当時、その事実を住民たちはほとんど知らなかった。

水俣病が「原因不明の奇病」として公式に確認されたのは、56年。実際には、その2年前に発症者が確認されており、56年にはすでに50人が発症、11人が死亡する被害が広がっていたことが、後に判明する。当時、その事実を住民たちはほとんど知らなかった。

「水俣でへんな病気が発生しているとは聞いたけれど、魚が原因だとは、全く気付かなかった。だから、漁師はずっと漁を続けて食べていた。それが、59年、イリコば干していると、それを食べた猫が、キリキリと舞って、よだれを垂らしながら死んだり、魚が死んで海に浮いたりした。あの年、私たちは初めて恐怖を感じて、町がパニックになったとです」

チッソ工場の排水が原因ではないかという専門家の指摘に、照雄さんら漁師たちは排水の中止を求める激しい抗議行動を起こしたが、事態は変わらなかった。厚生省(現厚生労働省)が排水との因果関係を認めたのは、それから12年後の68年。チッソによる補償金の支払いが始まったのは、さらに5年後の73年。その間、収入の道を閉ざされた漁師たちは、放置された。

「魚を売って米を買っていたから、米も食べられない。戦後の食糧難も体験した世代だから、わずかな畑で育てたサツマイモや野菜を食べる自給生活をしながら、とにかく必死に生きる道をみんなで話し合った。人間、おぼれるものはワラをもつかむと言うでしょう。私たちにとって、そのワラが、甘夏だったとですよ」

「農業のプロ」とは何なのか

当時は、甘夏が注目の新品種として登場したばかりのころだった。海から陸に上がらざるを得なかった漁師たちは、慣れない出稼ぎで得た収入で甘夏の苗木を買い、山を開墾して植え、実るまでの数年間をしのいだ。

当時は、甘夏が注目の新品種として登場したばかりのころだった。海から陸に上がらざるを得なかった漁師たちは、慣れない出稼ぎで得た収入で甘夏の苗木を買い、山を開墾して植え、実るまでの数年間をしのいだ。

公害の被害者だった自分たちが、加害者になってはいけない。そう話し合い、無農薬での栽培を目指して試行錯誤を重ねた。生活クラブ生協との出会いは77年。今の「きばる」の前身となる「水俣病患者家庭果樹同志会」の結成と同時に、産直が始まった。

「迷い? あったとですよ。ミカンがようできんでしょ。農薬をあまり使わなければ、外観が悪いとクレームが来る。でも、そうやって25年くらいしたら、市販している人の樹園とうちの樹園のちがいが、はっきり見えてきた。むこうは葉が真っ白になるほどダニがわくのに、こっちは、ダニが出ても、ほんの少しでいなくなる。木は応えてくれると実感しました」

清子さんは30年以上の栽培経験があるにもかかわらず、「プロという意識は全くない」と言う。

「正直に言うと、プロってなんなのか。ハウスで加湿して消毒して、それが本当のプロ農家なのか。自然に従って自然につくるのがプロではないか。でも、きれいなものを消費者が求めるから、生産がそうならざるをえない現実もあるんですよね」

消費が変われば生産も

現在、きばるのメンバーは30人。今も、農薬削減の努力を続けながら、試行錯誤を重ねている。農薬を使わなければ、それだけ手間と労力がかかる。

それでも清子さんは「ミカン山に行けば、生きがいがある。成長を見る喜びがある。おそらく死ぬまでやめんでしょう」と言う。

だが、つくづく考えさせられることがある。〈チッソを批判しながら、農家はチッソの製造した肥料を使う。それがどういうことなのか。チッソだけの問題ではなく、自分自身も含め、経済成長を優先させてきた社会構造そのものが問題ではないか。便利さを求めて、人間は、生きる場所という最も基本的なものを失いつつあるのではないか〉

清子さんは言う。「食べてくださる方たちにも考えてほしい。消費が変われば生産も変わるはずです」

農薬を使う農家が悪い、外観のきれいさを求める消費者が悪い、いや、そういう消費者ニーズを生む流通が悪い──。どこかに責任を押しつけて批判しているだけでは、なにも変わらない。

「批判するのではなく、立場を越えて、丸く手をつなぎながら同じ方向をめざしていければ。誰かがなんとかしてくれると考えるのが、一番悪い。ひとりひとりが考えて動かなければ」と清子さん。

その言葉は「産消提携」の意味と価値を、ずばり言い当てていた。

◆根っこは同じ。人ごととは思えない

東日本大震災から9ヵ月が過ぎた2011年12月16日、政府は福島第一原発の「冷温停止状態」達成を公表した。燃料が溶け落ちた原子炉内の詳細な状況はわからず、除染作業も進まない中での“収束宣言”だ。

東日本大震災から9ヵ月が過ぎた2011年12月16日、政府は福島第一原発の「冷温停止状態」達成を公表した。燃料が溶け落ちた原子炉内の詳細な状況はわからず、除染作業も進まない中での“収束宣言”だ。「最近になってから、事故当時の状況がだんだん公表されていく。水俣病のときと同じだなと。政府も新聞も、なんでわかった時点で公表されんやったやろかね……」と小崎照雄さんがポツリと言った。

「ミナマタ」は、日本で初めての公害病の発生地として世界的に名を知られる。そして今、「フクシマ」も、チェルノブイリと並ぶ原発災害の地として、世界的に報道されている。水俣では、漁師たちが海から切り離されて生活の糧を奪われ、いわれのない差別とも闘わなければならなかった。同じことが、今、福島の多くの農家と漁家の間に起きている。

「人ごととは思えんです。でも、私たちが甘夏に救われたように、きっと、なにかあるはずです。それを見つけてほしい。行政や事故補償が解決してからでは間に合わんとですよ。生きるため、食べるためには、自分で立ち上がって、なにかしていかんと。みんなで協力して頑張らんと」と小崎清子さんは言う。

水俣病を発生させた当事者は、メチル水銀を含む廃液を海に流し続けた企業のチッソであり、当時の役員は有罪判決を受けている。しかし、そのチッソは、戦後の水俣市を日本屈指の産業都市に押し上げた立役者でもあった。高度成長期まっただ中だった当時、経済活動を優先した政府も、水俣病の原因がチッソの廃液にあると、なかなか認めようとしなかった。

その構図は、東京電力と原発立地自治体、「国策民営化」を旗印に原発推進を後押ししてきた政府という福島原発事故の構図とも重なって見える。

水俣市は、その後、環境先進モデル都市を目指し、93年には、水俣湾にサンゴがよみがえった。97年には、熊本県知事による「安全宣言」とともに、漁業も再開された。 40年以上をかけての環境再生は、地域住民たちが過酷な現実と正面から向き合い、必死に未来をつくり出そうとしてきたからこそ実現したものだろう。

水俣病で人生を変えられた清子さんには、チッソの犯した過去の罪への思いは今も変えようがない。

「でも、考えれば考えるほど、どこに矛先を向ければいいのか、わからなくなるとですよ。水俣病も今度の福島原発事故も根っこは同じで、もしかしたら神様が、人間、これからどう生きるか考えるべきではないか、今はその転機だと言っているんじゃないかと思います。私たちは今、試されているような気がします」 (文/農業ジャーナリスト・榊田みどり)

『生活と自治』2012年2月号の記事を転載しました。