歌集「滑走路」誕生秘話

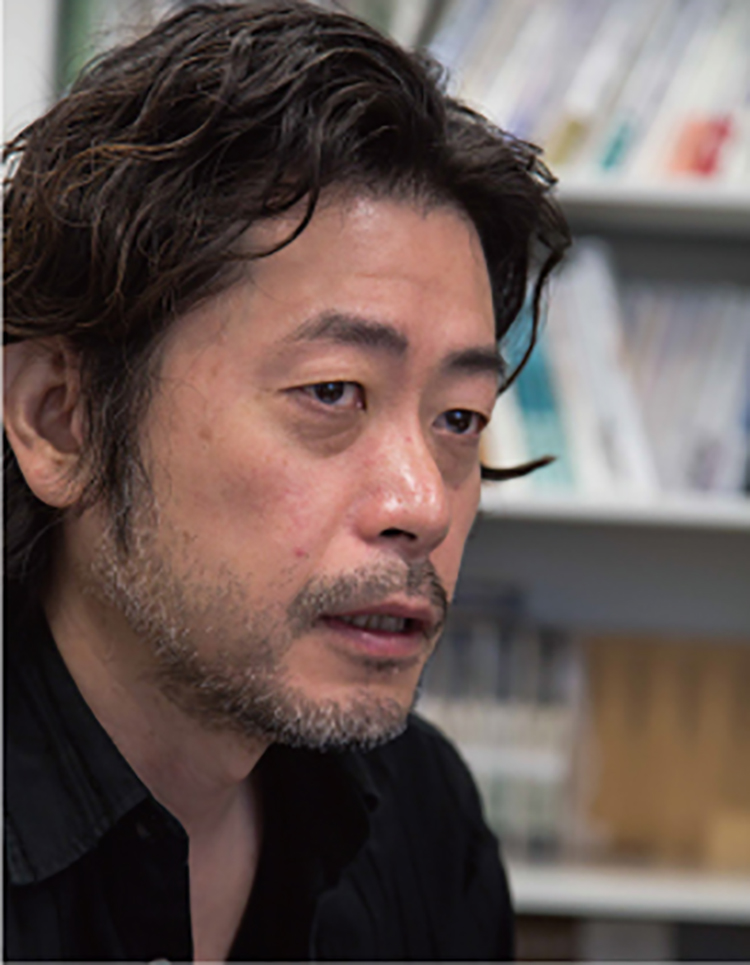

角川書店「短歌」編集部 石川一郎さん、住谷はるさん

執ような「いじめ」と「非正規雇用」の日々

それでも彼はやさしい言葉で詠み続けた

それでも彼はやさしい言葉で詠み続けた

萩原慎一郎さんの歌集「滑走路」が2017年12月に角川書店から刊行された。俵万智さんの口語体の句に惚れ込み、歌の世界に飛び込んだ若者の記念すべき1作目の作品集だ。「非正規雇用」の現場で働きながら、生みの苦しみを乗り越えて発せられた295首が掲載されている。その完成を待つことなく、萩原さんは自ら世を去り、帰らぬ人となった。享年32歳。今回は歌集「滑走路」の編集を担当した角川書店「短歌」編集部編集長の石川一郎さんと編集担当の住谷はるさんに話を聞いた。

穏やかな彼が別人のように

――作者の萩原慎一郎さんは、どんな青年だったのですか。

石川 萩原さんとは、今回の歌集を出版するまで、実際に密な交流があったわけではありませんでした。ただ、弊社や全国紙、NHKが主催するコンクールなどで数多くの入選作品がある萩原慎一郎の名は知れ渡っていました。彼は多くの歌人が集う「りとむ」という結社に所属していて、その結社を通した間接的な付き合いはあったのですが、彼の人柄は歌集を作るために会うまではよく知らなかったというのが、正直なところです。

最初にお会いしたのは、今回出した歌集の打合せで、萩原さんのご自宅の近くの喫茶店で待ち合わせました。

最初にお会いしたのは、今回出した歌集の打合せで、萩原さんのご自宅の近くの喫茶店で待ち合わせました。

――住谷さんはどうですか。

住谷 萩原さんが亡くなった後に、中学高校時代に受けた執ような「いじめ」にあったことを初めてご家族から聞きました。石川と私が同行した、萩原さんとの初めての打ち合わせの時期は、彼の体調があまりよくなくて、仕事を休みがちだったと後から知りました。萩原さんが打ち合わせの日時を土曜に指定してきたのも、平日に仕事を休んで家にいるとは思われたくなかったのも亡くなられてから聞きました。私たちにまで、そんなに気をつかわないで欲しかったのですが、一方で「仕事をする」ということへの萩原さんなりの強い思いの表れだったのだろうとも思うのです。

私が萩原慎一郎さんから受けた第一印象は、大人しそうで繊細というものでした。ご家族や学生時代のご友人からは、本当に優しい穏やかな性格だったと聞いていますがこの歌集にかける彼の姿は大変力強いものでした。第1歌集を編むのは容易ではありませんので、普通は編集者に助言を求めるのが当たり前なのに、萩原さんは、すでにやりたいことが自分の中でしっかり決まっている感じでした。装丁も、構成もです。穏やかな萩原さんが「やっぱり僕はこうしたい」「これで僕はいきたいんだ」と歌集の内容については、決して自分の主張を曲げなかったことがとても印象に残っています。

――その歌集が世に出る前に萩原さんは自ら世を去ってしまった。とても残念ですし、悔しいです。

石川 彼は実生活の苦しさを詠うことによって、全部解消していた人。歌をつくることによって生きながらえてきたんだと私は受け止めています。そんな彼の魂が「滑走路」に収録した歌には生きている、生きる希望に満ちているんです。しかし、彼が自ら世を去ってしまった。実際のところは分りませんが、彼の死は衝動的なものだったのではないかと感じています。

誰にでもわかる短歌を

――その死を招いた遠因に中学・高校時代の「いじめ」があるわけですよね。

住谷 萩原さんの死については衝動的なものだと思っています。歌集『滑走路』にはご家族もあとがきを執筆してくださったのですが、数人からいじめを受けることになったことが書かれています。萩原さんは中高一貫校で学ばれていたので、それは6年近くという本当に長い時間です。

萩原さん自身もあとがきで触れていますが、好きでたまらなかった野球をしたくて入った野球部でもミスするとひどくののしられるといった嫌がらせがあり野球も続けられなかったのです。私も萩原さんと同世代ですが、今から20年ぐらい前の話ですが、「いじめ」による子どもの自殺が社会問題になっていたことを記憶しています。あの時代、教師や社会全体が注意して学校を見ていたはずなのに。大人にはわからないような陰湿な嫌がらせを日々受けていたのだろうかと思うと胸が本当に痛みます。

石川 それで萩原さんには高校を卒業しても精神的な不調が出てきてしまった。その後30歳になるまで苦しみを抱えていたのです。

住谷 最も苦しかった時期が大学進学の時期の頃のようですが、通信制の大学を選び、体調が悪くてもそんな中でもかなり一生懸命勉強していたそうです。

石川 あなたには歌の世界があるじゃないか、その才能をみなは認めていますよと酒でも酌み交わしながら話す時間を持ちたかったと悔やまれます。

萩原慎一郎さんの特徴のひとつは、すごくわかり易い短歌の詠み手であることです。多くの若い歌人たちはすごく難解な表現を目指していて、一読してもまったくわからない暗号のような歌づくりをやっている者同士が謎解きのように読み合う鑑賞会が盛んなんです。彼は読者をより限定した尖鋭的芸術的な歌も詠めるし、戦後の前衛短歌をも読み込んできてもいますが、彼は口語で、わかり易い歌を歌人以外の人にも届けたいという意志がかなり強い詠み手なんです。

一生懸命生きている人たちにエールを

住谷 今回の歌集からは、外されていますが、萩原さんはいじめを受けたときの記憶などを歌った苦しい歌も作っています。短歌を始めた当初の文語でつくった歌もご家族から見せていただいたときは、今のわかりやすい作風とは全く違っていて驚きました。先ほど石川が言ったのと少し重なりますが、「誰にでもわかる短歌を作る」は、萩原さんが自ら強い意志を持って選んだ方法なんですね。自分の心を素直に表現した作品よりも、自分の心情はなるべく隠し、言葉の美しさだけで表現する歌という方が若手の作品としては今、評価される傾向にあるのですが、萩原さんはそれとは逆の方向を選択しています。

その動機がどこにあるのかというと、萩原さん自身が最も辛い時期に病院でいろいろな人と出会ったことにあるように思います。自分よりも辛い心身の不調を抱えている人の日常の苦悩や喜びを肌で感じ、<懸命に生きている人たちの姿は本当にすばらしい>という趣旨の手紙を恩師にしたためています。同時に非正規雇用の現場で懸命に働きながら、同じ境遇の人たちとふれあいながら、誰かを励ます短歌をつくり、仲間たちにエールを送りたい、しっかり何かを伝えたいという気持ちがより強くなっていったのだろうと感じます。

――確かに「滑走路」の歌は、つらいこと切ないことばかりだけれど、「生きよう」「前を向いて進もう」という現代を生きる人びとへの熱いエールに満ちていると感じました。

住谷 この歌集は、全国の書店員さんが共感を持ってくれたことも歌集としての異例のヒットの要因です。ある書店員の方のブログを読んでいたら、「こういう心の優しい人が生きられなかった現代の社会を正しいと言ってはいけないのではないか」という趣旨の一文と会い、大変印象に残りました。

中学生時代のいじめは今回の歌集の内容とは直接関係がありません。でも今萩原さんが20年以上前の「いじめ」にどれほど傷つけられたかは、読み手の心に留めていただきたいのです。どんなに歌集がヒットしても彼と同世代の私は抑えようがなく、持っていき場のない怒りを抱えたままでしたが、歌集刊行から一年以上経ってなお多くの方が、この歌集を読んで勇気付けられていることは何より萩原さん自身が喜んでいるだろうと思えるようになりました。

『滑走路』というタイトル通り、今よりも明るいところへ読者が歩みを踏み出すきっかけとなる一冊になっているといいと思います。短歌は、短いので、それぞれの人が、自分の心の中に好きな一首をこっそり持って、辛い時いつでも取り出すことができる。萩原さんの一首が、今日という日が辛いと思う誰かのお守りになってくれていることを願います。

石川 現代の闇を背負っているような萩原慎一郎さんのアウトプットの方法(心の叫び)が短歌だった、ということをきちんと世に伝えたいなと思いました。世界の扉を開くカギとして短歌があるということを。

取材を終えて

――「ならば、なぜ死を選ぶ必要があったんだい。悔しいじゃないか、残念過ぎるじゃないか」

これが歌集「滑走路」を読み終えての率直な気持ちだった。本当に多くの歌が「何があっても生きていくのだ」という決意と覚悟に満ちている。ままならぬ何かに傷つきながらも「そうだ、たこ焼き食べて帰ろう」という歌など、若々しくもあり、前向きでもある。

だが、この歌集を読み終えた友は「だから余計に切なくなる。その裏面にある悲しみや苦しみの重さは計り知れないのではないか」とつぶやいた。そうかもしれない。萩原さんは無理に無理を重ねて「生きよ」「生きねば」と自分に言い聞かせていたのかもしれない。それでも彼は歌を捨てず、そこに破壊された自己の再生を感じていたのは紛れもない事実だろう。

それにしても才ある32歳の青年が、突発的に自ら世を去ってしまったのが残念でならない。生きて歌を詠み続け、より多くの作品を世に問うてほしかった。それが他者の人格を否定し、その人の心をとことんまで破壊する愚かな人間の振る舞いへの稀有な警鐘になったはずだ。

これが歌集「滑走路」を読み終えての率直な気持ちだった。本当に多くの歌が「何があっても生きていくのだ」という決意と覚悟に満ちている。ままならぬ何かに傷つきながらも「そうだ、たこ焼き食べて帰ろう」という歌など、若々しくもあり、前向きでもある。

だが、この歌集を読み終えた友は「だから余計に切なくなる。その裏面にある悲しみや苦しみの重さは計り知れないのではないか」とつぶやいた。そうかもしれない。萩原さんは無理に無理を重ねて「生きよ」「生きねば」と自分に言い聞かせていたのかもしれない。それでも彼は歌を捨てず、そこに破壊された自己の再生を感じていたのは紛れもない事実だろう。

それにしても才ある32歳の青年が、突発的に自ら世を去ってしまったのが残念でならない。生きて歌を詠み続け、より多くの作品を世に問うてほしかった。それが他者の人格を否定し、その人の心をとことんまで破壊する愚かな人間の振る舞いへの稀有な警鐘になったはずだ。

取材・構成/生活クラブ連合会・山田 衛

人物写真/田嶋 雅己

イメージ写真/魚本 勝之

【2019年6月7日掲載】