いつの時代も、未来を切りひらく想いを胸に 栃木県開拓農業協同組合【青果物・牛肉ほか】

栃木県開拓農業協同組合は、生活クラブ連合会と地域の農家、畜産家をつなぎ、栃木県内で循環型農業の基礎を築いてきた。今、新たに野菜の通年予約取り組みに挑戦しようとしている。

抱き続ける開拓の心

戦後、国は食料生産の事業を起こすために未開の国有地を払い下げ、人々の移住を促進した。栃木県では、満州から引き揚げてきた人や、県内の農家の次男、三男、退役軍人、職業軍人だった人たちが、原野を切り開き農地に変えていった。火山灰の土地で「開拓者」たちが作った作物は、主に、大豆やコーン、麦類の雑穀などだった。

県内各地に数多くの開拓農協が発足し、「栃木県開拓農業協同組合連合会」が設立された。その後、大小さまざまな開拓農協が統合され、新たな開拓農業協同組合として活動を始めることとなった。新しい名称を決めるにあたっては、活発な意見交換がされたという。

栃木県開拓農協の専務理事、加藤効示さんは、「『開拓』という文字は残しましたよ。戦後、先人が未開の地を開墾し、作物を作り、酪農を始め、暮らしを成り立たせてきました。その開拓の精神が脈々と受け継がれ、生活クラブの提携先となる農家を支援し育てました。今、関東甲信越の四つの生産者と共に、野菜の通年予約取り組みの準備をすすめています。これもまた新しい取り組み方を目指す『開拓』です」。いつの時代もそれぞれの農業の開拓精神を持つ人たちが集い運営してきた農協だ。

生活クラブとの提携の歴史は古く、1983年、平田牧場の豚肉を地域の農場で委託生産することから始まった。牛乳工場の設立や米の提携にも関わり、野菜や牛肉の取り組みへと発展した。

現在栃木県では、米や野菜を生産する農家と、畜産農家や酪農家が連携して、飼料、堆肥などの地域資源の活用を目指している。さらにエネルギー自給や福祉政策も視野に入れた「まるごと栃木生活クラブ提携産地協議会」でも、同農協は重要な役割を果たしている。

県内各地に数多くの開拓農協が発足し、「栃木県開拓農業協同組合連合会」が設立された。その後、大小さまざまな開拓農協が統合され、新たな開拓農業協同組合として活動を始めることとなった。新しい名称を決めるにあたっては、活発な意見交換がされたという。

栃木県開拓農協の専務理事、加藤効示さんは、「『開拓』という文字は残しましたよ。戦後、先人が未開の地を開墾し、作物を作り、酪農を始め、暮らしを成り立たせてきました。その開拓の精神が脈々と受け継がれ、生活クラブの提携先となる農家を支援し育てました。今、関東甲信越の四つの生産者と共に、野菜の通年予約取り組みの準備をすすめています。これもまた新しい取り組み方を目指す『開拓』です」。いつの時代もそれぞれの農業の開拓精神を持つ人たちが集い運営してきた農協だ。

生活クラブとの提携の歴史は古く、1983年、平田牧場の豚肉を地域の農場で委託生産することから始まった。牛乳工場の設立や米の提携にも関わり、野菜や牛肉の取り組みへと発展した。

現在栃木県では、米や野菜を生産する農家と、畜産農家や酪農家が連携して、飼料、堆肥などの地域資源の活用を目指している。さらにエネルギー自給や福祉政策も視野に入れた「まるごと栃木生活クラブ提携産地協議会」でも、同農協は重要な役割を果たしている。

安心をつくる

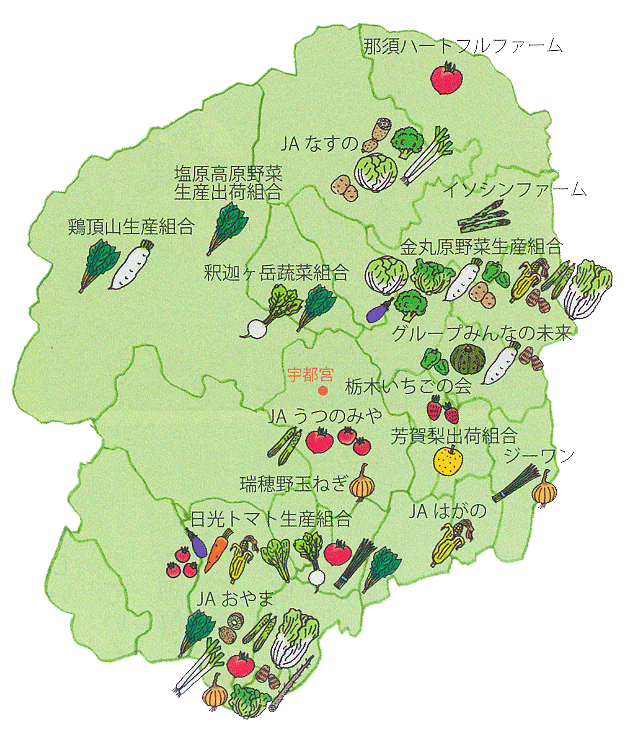

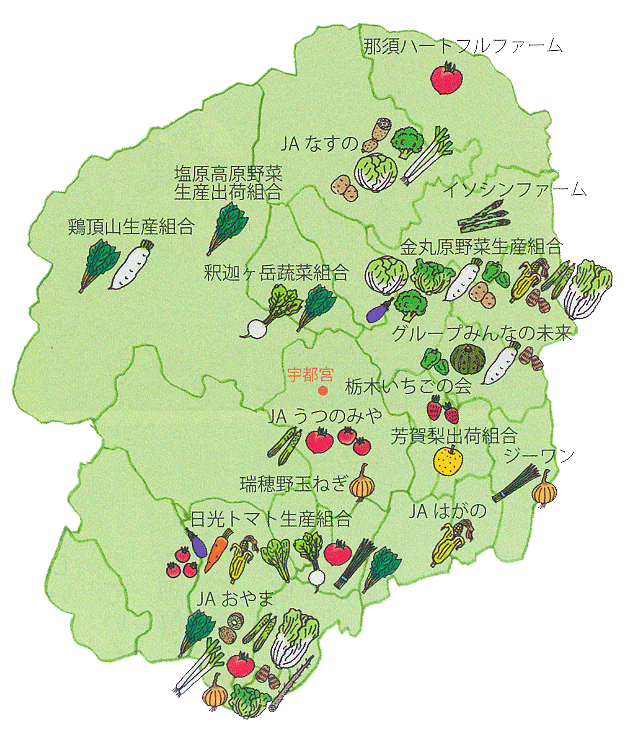

栃木県開拓農協が本格的に生活クラブと野菜の提携を始めたのは89年。今年でちょうど30年目になる。もともと野菜の大きな産地があったのではなく、30年をかけて、生活クラブと提携する野菜の生産者を探し支援し、農地を広げてきた。現在、提携先は、JAなすのなど四つのJAと、12の生産グループがある。

80年代、野菜の取り組みは、地域の生活クラブそれぞれが独自の政策ですすめていた。夏野菜の産地不足解消を図っていた生活クラブ東京は、夏でもキャベツが食べたいという組合員の要望に応えるため、生産地を探した。

その頃、この地域の主要な作物は米だった。しかし、減反政策により作付面積を3割も減らさなくてはならなくなっていた。稲作農家が生活を成り立たせるための収入源を探していた時、生活クラブと出会う。栃木県開拓農協は、夏でも比較的冷涼な土地でキャベツの産地をつくろうと、県内のあちこちの野菜の生産者と座談会を開いた。そこに、現在JAなすのに所属する「黒磯キャベツ部会」の名誉会長、益子光一さんが参加していた。

80年代、野菜の取り組みは、地域の生活クラブそれぞれが独自の政策ですすめていた。夏野菜の産地不足解消を図っていた生活クラブ東京は、夏でもキャベツが食べたいという組合員の要望に応えるため、生産地を探した。

その頃、この地域の主要な作物は米だった。しかし、減反政策により作付面積を3割も減らさなくてはならなくなっていた。稲作農家が生活を成り立たせるための収入源を探していた時、生活クラブと出会う。栃木県開拓農協は、夏でも比較的冷涼な土地でキャベツの産地をつくろうと、県内のあちこちの野菜の生産者と座談会を開いた。そこに、現在JAなすのに所属する「黒磯キャベツ部会」の名誉会長、益子光一さんが参加していた。

JAなすの「黒磯キャベツ部会」名誉会長の益子光一さん。「生産者と消費者、そして生産者同士の交流がとても大切です」

まったく野菜を作ったことがなかった益子さんだが、仲間と共に、生活クラブの組合員が食べるための野菜づくりに挑戦することを決めた。最初は研究会。キャベツの栽培方法を知らず、群馬県や茨城県のキャベツの産地に出かけて行っては育て方を学ぼうとした。しかしそれぞれの産地で土地の特徴がちがい、扱う品種もさまざまだった。広い畑でキャベツを専門に栽培して連作障害が起き、農薬に頼る産地もあった。

研究会は生活クラブが指定する、土づくりをして農薬や化学肥料をなるべく使わない農法で栽培するために試行錯誤を繰り返した。「自分たちの農法を確立して部会と名乗るまでに10年の年月がかかりましたよ」と益子さん。

「素人が作る野菜でも、全部引き取って食べてくれる消費者がいました。そのおかげで自分たちの生活が成り立ち生産を続けることができました」

生活クラブと提携して30年になるが、一番大事なのは生産者と消費者が生の声を届け合うことだと言う。「農家がどんなふうに野菜を作っているかを知ってほしいし、田畑や里山の景観、生態系を守っているのもわれわれ農家だということを理解してほしい」

農家である自分たちも、消費者がどんな野菜を必要としているかを知りたいと言う。「野菜の取り組みを始めた時の、畑にできた野菜を全部引き取ってもらっていた頃とは時代が変わりました。ニーズに合わせて生産者の意識も変わる必要があります」

キャベツの出荷は6月から12月まで。欠品を出さないように栽培ごよみを作り、部会で作付けを話し合いながら作業をすすめる。大産地のようにキャベツ畑が広がるのではなく、減反田を利用するため、田んぼに囲まれた畑が点在する。田んぼのカエルがキャベツ畑に虫を食べに来る光景は他では見られない。

「今はスーパーなどでも、安全だと言われるものが簡単に手に入るかもしれません。でも安心は、自分で探して確かめて選ぶしかありません」。その安心を自分たちが作っていると、益子さんは自信をもって言う。

研究会は生活クラブが指定する、土づくりをして農薬や化学肥料をなるべく使わない農法で栽培するために試行錯誤を繰り返した。「自分たちの農法を確立して部会と名乗るまでに10年の年月がかかりましたよ」と益子さん。

「素人が作る野菜でも、全部引き取って食べてくれる消費者がいました。そのおかげで自分たちの生活が成り立ち生産を続けることができました」

生活クラブと提携して30年になるが、一番大事なのは生産者と消費者が生の声を届け合うことだと言う。「農家がどんなふうに野菜を作っているかを知ってほしいし、田畑や里山の景観、生態系を守っているのもわれわれ農家だということを理解してほしい」

農家である自分たちも、消費者がどんな野菜を必要としているかを知りたいと言う。「野菜の取り組みを始めた時の、畑にできた野菜を全部引き取ってもらっていた頃とは時代が変わりました。ニーズに合わせて生産者の意識も変わる必要があります」

キャベツの出荷は6月から12月まで。欠品を出さないように栽培ごよみを作り、部会で作付けを話し合いながら作業をすすめる。大産地のようにキャベツ畑が広がるのではなく、減反田を利用するため、田んぼに囲まれた畑が点在する。田んぼのカエルがキャベツ畑に虫を食べに来る光景は他では見られない。

「今はスーパーなどでも、安全だと言われるものが簡単に手に入るかもしれません。でも安心は、自分で探して確かめて選ぶしかありません」。その安心を自分たちが作っていると、益子さんは自信をもって言う。

JAなすの「黒磯キャベツ部会」部会長の君島行夫さん。農薬を減らして害虫の被害を少なくするために、みんなが分散して栽培している。「収穫時期もずれて、ちょうどいいですよ」

米のもみ殻と豚ぷんなどを混ぜて作る堆肥と、畑にすき込むクローバー。土作りを基本にしている

新しい開拓者

「グループみんなの未来」の赤野正実さん。「冬に以前ほど気温が下がらなくなりました。春も早く来て、キャベツがまだ育たないうちにモンシロチョウが飛んでいます」

「グループみんなの未来」代表の根岸惣一さん。花に花粉を集めに来るハチが減ってしまったのは、とても深刻な問題だと言う

開拓農協に参加する「グループみんなの未来」は、栃木県内や九州、東京、埼玉、福島など全国から有機農業に就くことを目指して集まった農家9軒のグループだ。ほとんどの人は農業経験がなかったが、那珂川町、那須烏山市、市貝町などで、開墾したり耕作放棄地を利用したりしながら、農業を営んでいる。

グループの名前の「みんな」とは、人も動物も虫も植物も、生きているものみんな、という意味だ。代表の根岸惣一さんは、「農家はこのみんなと一番近いところで仕事をして、自然の変化にいち早く気づくことができます」。近年、目に見えて虫が減ったと危惧する。「3年ほど前より、夏に見かけるハチの数が大幅に減りました。ハキリバチ、クマバチなどがうるさいぐらい花に来ていましたが、今は飼っているミツバチしか見なくなったのです」

人間も生態系の一部と考える根岸さんは、こういったことを消費者にも知ってもらい、なぜそうなったのかを考えてほしいと思っている。

赤野正実さんは京都市出身。農学部で学んだ後、アメリカで2年間農業研修を受けた。自分の考えを貫ける生き方として、有機農業を選んだ。子どもや孫たち、将来に残す自然環境のために後悔するような農法は選びたくなかったと言う。

大根、ブロッコリー、春菊など1年間で50種類近くの野菜を生産する。春に気温が上がると、キャベツ畑をモンシロチョウがひらひらと舞う。

「虫がいてもそれは敵ではありません。どんな虫でもそれぞれに果たす役割があり、不必要な生き物などいないですよ」

グループの名前の「みんな」とは、人も動物も虫も植物も、生きているものみんな、という意味だ。代表の根岸惣一さんは、「農家はこのみんなと一番近いところで仕事をして、自然の変化にいち早く気づくことができます」。近年、目に見えて虫が減ったと危惧する。「3年ほど前より、夏に見かけるハチの数が大幅に減りました。ハキリバチ、クマバチなどがうるさいぐらい花に来ていましたが、今は飼っているミツバチしか見なくなったのです」

人間も生態系の一部と考える根岸さんは、こういったことを消費者にも知ってもらい、なぜそうなったのかを考えてほしいと思っている。

赤野正実さんは京都市出身。農学部で学んだ後、アメリカで2年間農業研修を受けた。自分の考えを貫ける生き方として、有機農業を選んだ。子どもや孫たち、将来に残す自然環境のために後悔するような農法は選びたくなかったと言う。

大根、ブロッコリー、春菊など1年間で50種類近くの野菜を生産する。春に気温が上がると、キャベツ畑をモンシロチョウがひらひらと舞う。

「虫がいてもそれは敵ではありません。どんな虫でもそれぞれに果たす役割があり、不必要な生き物などいないですよ」

赤野さんの圃場(ほじょう)。大根、ブロッコリー、春菊、キャベツなど何種類もの野菜を栽培する

共につくる循環

栃木県開拓農業協同組合 野菜の提携生産者

栃木県開拓農業協同組合園芸部次長の神山雅如さん

「今の時代、儲かる農業が注目されがちですが、持続可能な農業を意識することも重要です」と、栃木県開拓農協園芸部次長の神山雅如さん。「生業としての農業がまず基本にあり、それは豊かな未来を描ける農業でもある、という魅力も必要です」と言う。

30年前、稲作農家が生活クラブの基準にそった野菜の栽培に挑戦し、その野菜を組合員が食べ続けたことによっていくつもの産地ができた。後継者が育ち、栃木県内で畜産も含めて循環型の農業が回り始めている。

「食べる人の安全だけではなく、作物が作られている環境が持続可能であることを目指す農業が、点から面へと広がっていけばと思います」と神山さん。目指すのは、生産者と消費者「みんな」が安心を得られる環境を手に入れる農業のしくみだ。それが少しずつ形になりつつあることに、手ごたえを感じている。

30年前、稲作農家が生活クラブの基準にそった野菜の栽培に挑戦し、その野菜を組合員が食べ続けたことによっていくつもの産地ができた。後継者が育ち、栃木県内で畜産も含めて循環型の農業が回り始めている。

「食べる人の安全だけではなく、作物が作られている環境が持続可能であることを目指す農業が、点から面へと広がっていけばと思います」と神山さん。目指すのは、生産者と消費者「みんな」が安心を得られる環境を手に入れる農業のしくみだ。それが少しずつ形になりつつあることに、手ごたえを感じている。

撮影/田嶋雅已

イラスト/堀込和佳

文/本紙・伊澤小枝子

出会った土地で

「グループみんなの未来」の根岸惣一さんと里子さん

「グループみんなの未来」のリーダーは根岸惣一さん。26年ほど前に妻の里子さんといっしょに那珂川町に移り住んだ。「野菜を育てて暮らしたくて、あちこち土地を探しました。ここは一面、荒れた桑畑とササでおおわれた土地でしたよ。誰も入らないような場所でした。でも、ここの土は黒土で水はけがよくて、開墾したらとてもいい畑になるのではないかと思いました」と里子さん。二人で桑の根っこを引き抜きながら、少しずつ整地していった。

緑肥として土にすき込むクローバーは、種をまき育て、花が咲いたらミツバチが蜜を集めに来る。ここでは大根やホウレンソウがよく育つ。家がある敷地から、細い道をくねくねと30メートルほど登った開けた場所にも畑がある。里芋、キタアカリやトカチコガネといった品種の馬鈴薯、カボチャのほか、ムクナ豆、イヌビユといった珍しい作物が、緩やかな傾斜地に畝になって植えられている。ヒバリがさえずり、ウグイスが鳴く。

「でも、冬に霜柱が立って、日が出て溶けると、ぬるぬるして畑まで登れなくなります。すぐそこに作物があるのに収穫できないんですよ」

厳しい自然の中でも、耕した畑はよく作物を育てる。夏は4時半ごろから、1年365日働き、自分たちで意識して休みを取らないと体が続かない。でも農業はやりがいがあると言う。

開墾しているとき、縄文時代の土器のかけらや矢じりがたくさん出てきた。二人は、ここで古代から、いろいろな人たちの暮らしが繰り返されたことを知った。そして里子さんが自然の中で受け継がれてきた知恵を教えてくれた。

「虫に刺された時には、アカザをもんで刺されたところにあてます。熱が出たら小松菜の葉っぱをひたいにのせると熱がひくんですよ」と。そしてミツバチは、はちみつを提供してくれるだけではなく、毎年作物を豊かに実らせてくれることも。

自然との闘いの連続かもしれないが、厳しさと折り合いをつけながら、流れている時間の中に豊かさを見いだす暮らしがある。

小高い山の中腹にある圃場(ほじょう)。細い山道を上り下りし、資材や、収穫物を運ぶ

敷地から出土した矢じり

撮影/田嶋雅已 文/本紙・伊澤小枝子

『生活と自治』2019年8月号「新連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。