こうして「丹精國鶏」は生まれた【秋川牧園】

生活クラブ連合会は、組合員が共同購入する「消費材」が、いかなる社会的な課題の解決を目指したものかをわかりやすく示す「生活クラブの消費材10原則」を2017年に策定した。今号では第1原則の「安全性を追求します」や第3原則の「国内の自給力を高めます」を具体化した純国産肉用鶏「丹精國鶏」(品種名・はりま)の共同購入を通して提携する山口県山口市の秋川牧園との出会いから現在までの足跡を振り返ってみたい。

年間70万羽を出荷

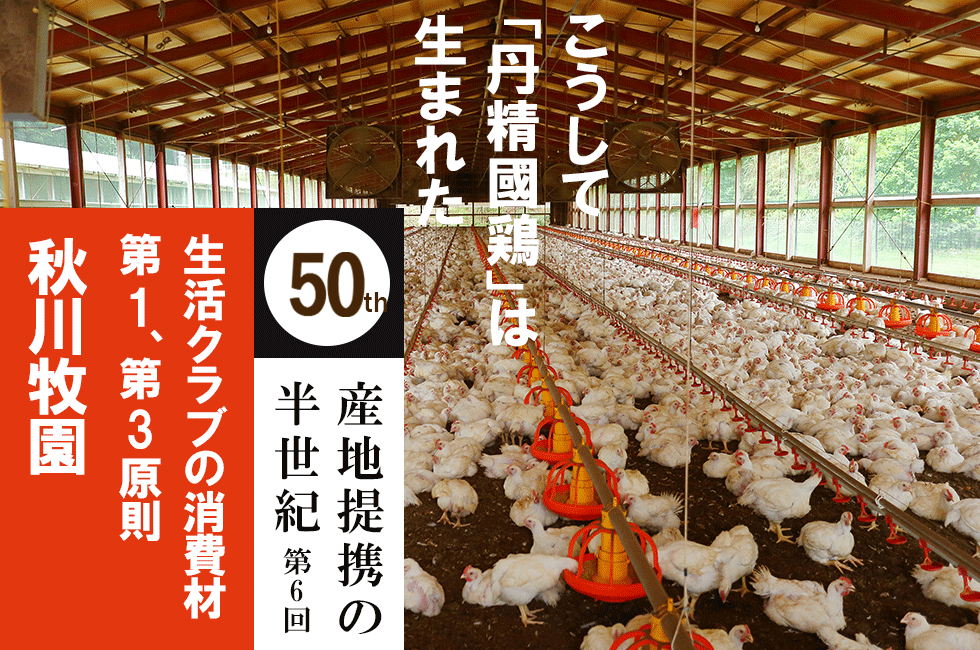

まだ厳しい暑さが残る晩夏の昼下がり。にもかかわらず、風通しのいい鶏舎のなかには、すずしげにゆったりと過ごす「はりま」の若鶏たちの姿があった。

はりまは肉用鶏種(ブロイラー)。生活クラブ生協連合会が開発に参加し、その肉は「丹精國鶏」のブランド名で、同生協40万人の組合員に届けられる。いわば生活クラブ肝いりの国産ブロイラーといえるだろう。

元気に鶏舎のなかを動き回るはりまの白い羽はツヤツヤし、一目で「健康」に育っているのがわかる。ニワトリといえば、どこか騒がしい生きものというイメージがあるが、はりまは実に「おしとやか」。それも品種改良のなせる技だという。

はりまを年間累計70万羽飼育し、生活クラブに出荷するのが、山口県山口市の秋川牧園だ。同社の直営農場である下関市の菊川農場を訪ね、飼育の現場を見せてもらった。

一棟の鶏舎に約1万羽が飼育されているが、その方法は他社と大きく異なる。現在、他の養鶏事業者の多くは、陽光を遮断し、窓もないウインドレス鶏舎を採用しているが、菊川農場の鶏舎はふんだんに自然光が入り、風通しのいい開放型鶏舎を導入している。

また、一般的には1坪(3.3メートル四方)当たり50羽超の鶏を入れる「ギュウギュウ詰め飼育」が主流だが、菊川農場では坪当たり35から40羽前後の「のびのび飼育」を心がける。このため、鶏が自らの生理と自然の摂理に沿って育ち、丈夫で病気になりにくく、抗生物質や抗菌剤不使用の「無投薬飼育」が実現できる。

与えるえさも他のブロイラーとは異なる。一般的な配合飼料には飼料添加物はもとより、ときには牛海綿状脳症(BSE)を引き起こしたとされる肉骨粉の類いが含まれるケースまであるという。その主原料は主に米国から輸入されるトウモロコシや大豆だ。これらには遺伝子組み換え作物(GMO)が抱える将来的な健康リスクが付いて回るだけでなく、GMOとセット販売される除草剤の主成分「グリホサート」の残留リスクも高い。

一方、秋川牧園ではGMOを追放し、非遺伝子組み換え(NON-GM)で、かつ米国では収穫後(=ポストハーベスト)に散布が一般的な農薬を不使用(フリー)のトウモロコシを分別管理して輸入したものを選んで飼育する鶏に与え続けている。まだある。一般のブロイラーの肥育期間は約50日で出荷されるが、秋川牧園は55日以上。この点について、菊川農場代表の藤重亨さん(57)は「えさ代などのコストはかかるが、ゆっくり育てることでしっかりと肉がしまり、イノシン酸といううま味成分も出て、おいしい肉質の若鶏になる」と胸をはる。

15年ほど前、はりまの肥育に初めて挑戦したころは病気で死ぬヒナが相次ぎ、尋常ではない苦労も経験。しかし、秋川牧園では地道に改善を重ね、現在、ヒナの死亡率は約3%に落ち着いている。

目下の最大の課題は、暑さ寒さ対策だ。夏場はファンを回し、地下水を噴霧。冬場は鶏舎内をビニールで囲い、ヒヨコのときには室温を約30度に保つ。「人間と一緒で暑かったり寒かったりで体調を崩し、病気になる。ヒヨコが入って10日間ほどの温度管理が勝負になってくる」と藤重さんは言う。

はりまは肉用鶏種(ブロイラー)。生活クラブ生協連合会が開発に参加し、その肉は「丹精國鶏」のブランド名で、同生協40万人の組合員に届けられる。いわば生活クラブ肝いりの国産ブロイラーといえるだろう。

元気に鶏舎のなかを動き回るはりまの白い羽はツヤツヤし、一目で「健康」に育っているのがわかる。ニワトリといえば、どこか騒がしい生きものというイメージがあるが、はりまは実に「おしとやか」。それも品種改良のなせる技だという。

はりまを年間累計70万羽飼育し、生活クラブに出荷するのが、山口県山口市の秋川牧園だ。同社の直営農場である下関市の菊川農場を訪ね、飼育の現場を見せてもらった。

一棟の鶏舎に約1万羽が飼育されているが、その方法は他社と大きく異なる。現在、他の養鶏事業者の多くは、陽光を遮断し、窓もないウインドレス鶏舎を採用しているが、菊川農場の鶏舎はふんだんに自然光が入り、風通しのいい開放型鶏舎を導入している。

また、一般的には1坪(3.3メートル四方)当たり50羽超の鶏を入れる「ギュウギュウ詰め飼育」が主流だが、菊川農場では坪当たり35から40羽前後の「のびのび飼育」を心がける。このため、鶏が自らの生理と自然の摂理に沿って育ち、丈夫で病気になりにくく、抗生物質や抗菌剤不使用の「無投薬飼育」が実現できる。

与えるえさも他のブロイラーとは異なる。一般的な配合飼料には飼料添加物はもとより、ときには牛海綿状脳症(BSE)を引き起こしたとされる肉骨粉の類いが含まれるケースまであるという。その主原料は主に米国から輸入されるトウモロコシや大豆だ。これらには遺伝子組み換え作物(GMO)が抱える将来的な健康リスクが付いて回るだけでなく、GMOとセット販売される除草剤の主成分「グリホサート」の残留リスクも高い。

一方、秋川牧園ではGMOを追放し、非遺伝子組み換え(NON-GM)で、かつ米国では収穫後(=ポストハーベスト)に散布が一般的な農薬を不使用(フリー)のトウモロコシを分別管理して輸入したものを選んで飼育する鶏に与え続けている。まだある。一般のブロイラーの肥育期間は約50日で出荷されるが、秋川牧園は55日以上。この点について、菊川農場代表の藤重亨さん(57)は「えさ代などのコストはかかるが、ゆっくり育てることでしっかりと肉がしまり、イノシン酸といううま味成分も出て、おいしい肉質の若鶏になる」と胸をはる。

15年ほど前、はりまの肥育に初めて挑戦したころは病気で死ぬヒナが相次ぎ、尋常ではない苦労も経験。しかし、秋川牧園では地道に改善を重ね、現在、ヒナの死亡率は約3%に落ち着いている。

目下の最大の課題は、暑さ寒さ対策だ。夏場はファンを回し、地下水を噴霧。冬場は鶏舎内をビニールで囲い、ヒヨコのときには室温を約30度に保つ。「人間と一緒で暑かったり寒かったりで体調を崩し、病気になる。ヒヨコが入って10日間ほどの温度管理が勝負になってくる」と藤重さんは言う。

菊川農場代表の藤重亨さん

理想の「食と農」を

左から生活クラブ担当の佐藤尚志さん、秋川正さん、秋川実さん、甲斐利光さん

秋川牧園が創業以来掲げ続けている理念は「口に入るものは間違ってはいけない」。この言葉の意味を肝に銘じて「食と農」の実現を追求する同社の社員数は、グループ全体で269人。鶏肉を中心に牛肉、豚肉、卵、牛乳、無農薬野菜、さらに焼き鳥やチキンナゲットなどの加工食品も生産する。取り扱い品目は多岐にわたり、2018年度の総事業高は56億2,000万円に達した。主力品の鶏肉はもちろん、すべての製造物に化学物質不使用を貫き、その残留は徹底して認めない方針を堅持する。その徹底度合いには、まさに脱帽するしかない。秋川牧園では山口や福岡などの4県14農場でブロイラーの若鶏を年間220万羽飼育し、うち約3分の1が生活クラブ向けのはりまだ。また、飼育羽数全体の約50パーセントが菊川農場などの直営生産で飼育され、残りは地域の農家との提携を通して肥育出荷されている。

社長の秋川正さん(53)は「鶏であれば、提携先の農場にもポストハーベストフリーかつNON-GMの植物性飼料の給餌と抗生剤無投薬という方針を守ってもらい、グループ統一規格としている」と話す。同社と生活クラブの出会いは1980年代半ばだ。当時、同社が牛乳などを届けていた山口市内の消費者たちからなる共同購入会の運営委員に、たまたま東京都田無市(現・西東京市)で生活クラブの組合員だった人がいた。

その人は生活クラブの組合員活動で得た貴重な体験に触れ、「生産者に育ててもらった豚一頭を無駄なく食べ切るため、組合員が一丸となって懸命に取り組んだのが豚肉の一頭買いだったのよ」と涙ながらに語った。

その姿に胸を打たれた秋川牧園会長の秋川実さん(87)は、田無市で活動する生活クラブ組合員に会うために上京。スライドを使って秋川牧園の実践について話したところ、好感を持って受け入れられた。

その後、生活クラブとの提携を本気で模索するようになった実さんは、世田谷区経堂にあった生活クラブ生協連合会の事務所に通い、同連合会常務理事(当時)の椎名公三さんと交渉を重ねたが、なかなか同意が得られなかったという。

飼育過程で抗生剤を多投するブロイラーは「薬漬け」で「生活クラブとしては敬遠したい食品」というイメージが強かったからだ。実さんは同連合会に通い詰め、その訪問は都合60回に及んだ。

そして88年、生活クラブ神奈川(本部・横浜市)デポーで、秋川牧園の鶏肉の取り組みがついに実現。立ち上げられたばかりのデポーの組合員に、鶏肉について知ってもらおうと年間50回以上も学習会を開いた。「参加者の皆さんが、一斉にうなずいてくれるのを見て、やりがいを感じた」と実さんは笑顔で語る。

当時は予約共同購入の精神にのっとり、「生産者との約束だから、無駄にしない。丸ごといただく」という発想が組合間の「常識」だった。砂肝が余っていると聞けば、すぐに料理教室を開いて砂肝のおいしい調理法を組合員間で積極的に共有した。

どの地域にも鶏肉をテコに新規の組合員を増やそうと試み、「1000人以上にならないと鶏肉の共同購入ができない。何としても生活クラブに新規加入する人を1000人以上集めましょう」と懸命に訴える組合員の姿があった。当時、実さんに同行した同社取締役営業部長の甲斐利光さん(61)も「組合員と一緒に鶏肉という消費材をつくっているという感覚で、とてもハッピーだった」と感慨深げだ。

秋川牧園が創業以来掲げ続けている理念は「口に入るものは間違ってはいけない」。この言葉の意味を肝に銘じて「食と農」の実現を追求する同社の社員数は、グループ全体で269人。鶏肉を中心に牛肉、豚肉、卵、牛乳、無農薬野菜、さらに焼き鳥やチキンナゲットなどの加工食品も生産する。取り扱い品目は多岐にわたり、2018年度の総事業高は56億2,000万円に達した。主力品の鶏肉はもちろん、すべての製造物に化学物質不使用を貫き、その残留は徹底して認めない方針を堅持する。その徹底度合いには、まさに脱帽するしかない。秋川牧園では山口や福岡などの4県14農場でブロイラーの若鶏を年間220万羽飼育し、うち約3分の1が生活クラブ向けのはりまだ。また、飼育羽数全体の約50パーセントが菊川農場などの直営生産で飼育され、残りは地域の農家との提携を通して肥育出荷されている。

社長の秋川正さん(53)は「鶏であれば、提携先の農場にもポストハーベストフリーかつNON-GMの植物性飼料の給餌と抗生剤無投薬という方針を守ってもらい、グループ統一規格としている」と話す。同社と生活クラブの出会いは1980年代半ばだ。当時、同社が牛乳などを届けていた山口市内の消費者たちからなる共同購入会の運営委員に、たまたま東京都田無市(現・西東京市)で生活クラブの組合員だった人がいた。

その人は生活クラブの組合員活動で得た貴重な体験に触れ、「生産者に育ててもらった豚一頭を無駄なく食べ切るため、組合員が一丸となって懸命に取り組んだのが豚肉の一頭買いだったのよ」と涙ながらに語った。

その姿に胸を打たれた秋川牧園会長の秋川実さん(87)は、田無市で活動する生活クラブ組合員に会うために上京。スライドを使って秋川牧園の実践について話したところ、好感を持って受け入れられた。

その後、生活クラブとの提携を本気で模索するようになった実さんは、世田谷区経堂にあった生活クラブ生協連合会の事務所に通い、同連合会常務理事(当時)の椎名公三さんと交渉を重ねたが、なかなか同意が得られなかったという。

飼育過程で抗生剤を多投するブロイラーは「薬漬け」で「生活クラブとしては敬遠したい食品」というイメージが強かったからだ。実さんは同連合会に通い詰め、その訪問は都合60回に及んだ。

そして88年、生活クラブ神奈川(本部・横浜市)デポーで、秋川牧園の鶏肉の取り組みがついに実現。立ち上げられたばかりのデポーの組合員に、鶏肉について知ってもらおうと年間50回以上も学習会を開いた。「参加者の皆さんが、一斉にうなずいてくれるのを見て、やりがいを感じた」と実さんは笑顔で語る。

当時は予約共同購入の精神にのっとり、「生産者との約束だから、無駄にしない。丸ごといただく」という発想が組合間の「常識」だった。砂肝が余っていると聞けば、すぐに料理教室を開いて砂肝のおいしい調理法を組合員間で積極的に共有した。

どの地域にも鶏肉をテコに新規の組合員を増やそうと試み、「1000人以上にならないと鶏肉の共同購入ができない。何としても生活クラブに新規加入する人を1000人以上集めましょう」と懸命に訴える組合員の姿があった。当時、実さんに同行した同社取締役営業部長の甲斐利光さん(61)も「組合員と一緒に鶏肉という消費材をつくっているという感覚で、とてもハッピーだった」と感慨深げだ。

はりま導入の葛藤

生活クラブ連合会では95年に独立行政法人「家畜改良センター兵庫牧場」が開発した国産鶏種はりまの育種実験への参加を重ね、2001年からはりまの共同購入事業をスタートした。

この国産鶏種の導入を生活クラブから打診された秋川牧園は、大揺れに揺れた。というのも、それまで使っていた外国産の鶏種チャンキー種やコッブ種とはりまには性能の差が段違いで、生産コストが高くつくのは明らかだったからだ。

世界的に激しい鶏種開発競争が繰り広げられるなか、多くの鶏種が淘汰され、現在では世界の鶏肉市場はチャンキーの独壇場となっている。国内で消費される鶏肉は外国鶏種が98%を占め、国産鶏種はほんの2%にすぎない。

それでも国産鶏種を開発する意味は、多国籍企業による鶏種の世界支配から脱し、日本の気候風土や日本人の味覚に合った鶏を生産するためだ。ここに生活クラブが鶏種の国内自給という目標を掲げ、はりまの普及に取り組んだ社会的な意味と価値がある。とはいえ、はりまの生産コストは外国産鶏種よりも多くかかり、その分価格も上がり、利用を控える組合員が増える懸念もあった。

この課題をめぐり、実さんは秋川牧園から福岡県犀川町(現・みやこ町)まで移動する車中で、生活クラブ連合会長理事の河野栄次さん(現・同連合会顧問)と激しい意見交換をした後に「生産者にとって育てる鶏種の転換がどれだけ重く、大変な仕事になるかを説明した。やるなら互いに覚悟してやろうと伝えた」と話す。

こうして秋川牧園と生活クラブは、はりまの飼育への挑戦を決めた。秋川牧園はコスト低減に向け、兵庫牧場のフィールドテストを16年に引き受け、はりまの改良に積極的に関わることになった。結果、体重のアップ率(増体効果)ではほぼ目標をクリアし、コスト削減に成功。17年11月には、生活クラブの組合員価格の引き下げも実現した。しかし「これで終わりではない。外国鶏も改良が進められているので、今後もはりまを改良し続けていく必要がある」と実さんは前向きだ。

この国産鶏種の導入を生活クラブから打診された秋川牧園は、大揺れに揺れた。というのも、それまで使っていた外国産の鶏種チャンキー種やコッブ種とはりまには性能の差が段違いで、生産コストが高くつくのは明らかだったからだ。

世界的に激しい鶏種開発競争が繰り広げられるなか、多くの鶏種が淘汰され、現在では世界の鶏肉市場はチャンキーの独壇場となっている。国内で消費される鶏肉は外国鶏種が98%を占め、国産鶏種はほんの2%にすぎない。

それでも国産鶏種を開発する意味は、多国籍企業による鶏種の世界支配から脱し、日本の気候風土や日本人の味覚に合った鶏を生産するためだ。ここに生活クラブが鶏種の国内自給という目標を掲げ、はりまの普及に取り組んだ社会的な意味と価値がある。とはいえ、はりまの生産コストは外国産鶏種よりも多くかかり、その分価格も上がり、利用を控える組合員が増える懸念もあった。

この課題をめぐり、実さんは秋川牧園から福岡県犀川町(現・みやこ町)まで移動する車中で、生活クラブ連合会長理事の河野栄次さん(現・同連合会顧問)と激しい意見交換をした後に「生産者にとって育てる鶏種の転換がどれだけ重く、大変な仕事になるかを説明した。やるなら互いに覚悟してやろうと伝えた」と話す。

こうして秋川牧園と生活クラブは、はりまの飼育への挑戦を決めた。秋川牧園はコスト低減に向け、兵庫牧場のフィールドテストを16年に引き受け、はりまの改良に積極的に関わることになった。結果、体重のアップ率(増体効果)ではほぼ目標をクリアし、コスト削減に成功。17年11月には、生活クラブの組合員価格の引き下げも実現した。しかし「これで終わりではない。外国鶏も改良が進められているので、今後もはりまを改良し続けていく必要がある」と実さんは前向きだ。

飼料米から「ビオサポ」へ

秋川牧園では生活クラブ連合会からの提案を受け、09年から、独自の「飼料米プロジェクト」を展開している。耕作放棄された山口市内の荒れ田を試験田に使い、鶏糞から作った堆肥を肥料にしたコメ作りにチャレンジした。

「モミロマン」という飼料専用品種を使い、コスト削減よりも収穫量アップを目標に掲げ、優秀な成績を出した農家を表彰するしくみもつくった。すると「農家が競ってコメ作りに励むようになった」と実さんは言う。

コメはモミのまま、鶏の飼料に配合。その割合は飼料全体の約2割となり、年間900トンのコメを鶏に給餌する。これにより輸入トウモロコシの利用が減り、その購入代金が国内農家に入るだけでなく、耕作放棄を防ぎ水田を守ることもできる。つまり、日本の農業と食料を守ることにつながる。この秋川牧園の取り組みは、山口県での飼料用米推進協議会の設置や農林水産省の「飼料用米多収日本一」コンテストの開催動機の一つになるなど、周囲の注目を集めた。それが健康な食生活をサポートする生活クラブの「ビオサポ運動」にもつながった。この点について社長の正さんはこう訴える。

「無農薬、無添加のものを食べていれば健康かというと、必ずしもそうではない。食べ方が大事ではないかと提案したところ、真剣に検討していただいた。今後も、生活クラブの皆さんとしっかりつながって、一緒に考えていきたい」

とはいえ、現在、はりまの生産量は、年間200万羽の目標に対し、秋川牧園を含めた全体の生産量は170万羽前後にとどまっている。事業継続のための採算ラインは目標値の年間200万羽だ。こうしたなか組合員の鶏肉利用がモモ肉に偏りがちなことや、低価格志向の強まりも気になるし、「命をいただくのだから、一羽丸ごと利用する」という組合員の意気込みが薄れつつあるとの声も聞く。

もうすぐ産地提携から半世紀。いまこそ「消費材の提携生産者は私たちの代行者であり、彼らの農場は私たちの農場でもある」と言い切った組合員が育てた生活クラブの「初心」を見つめ直してみてはどうだろうか。

オリジナルロゴマーク

「ビオサポ」の調理例

撮影/鈴木貫太郎 文/瀧井宏臣

『生活と自治』2019年12月号「新連載 産地提携の半世紀」を転載しました。