現地ルポ 私がみた揺れる米国社会 軍隊化する警察に殺される市民たち

大矢英代(ジャーナリスト・ドキュメンタリー監督)

殺害されたジョージ・フロイドさんの似顔絵を掲げるデモ参加者。(6月10日、ニューヨーク) (Shutterstock)

無視された「息ができない」の訴え

「アイ・キャント・ブリーズ(息ができない)……プリーズ、ママ……」

男性は、絞り出すような声で何度も訴えた。彼の首には、警察官の膝が食い込んでいた。地面に押さえつけられた状態で断末魔の声を上げながら、約8分間にわたる拘束の末に、ジョージ・フロイドさん(46歳)は死亡した。

今年5月25日、米ミネソタ州ミネアポリスで起きた殺人事件だ。通行人によって撮影された動画は、SNSで一気に世界中に広がり、衝撃を与えた。米国市民は怒り、警察への抗議の声と黒人差別に反対する「ブラック・ライブズ・マター」の声は、あっという間に全米各地の路上を埋め尽くした。一部では暴動も発生し、トランプ大統領が軍の出動を訴えるなど米国社会は騒然となった。3ヶ月がたつ今も、怒りの炎はおさまっていない。

私は、フロイドさんが殺された翌朝、フェイスブックで事件を知った。助けを求めるフロイドさんの声に耳も貸さず、警察官は無表情でフロイドさんの首を絞め続けた。手をポケットに突っ込みながら。あまりの冷酷さに私は震えた。こんな残酷な事件が、なぜ起きてしまったのだろうか。

男性は、絞り出すような声で何度も訴えた。彼の首には、警察官の膝が食い込んでいた。地面に押さえつけられた状態で断末魔の声を上げながら、約8分間にわたる拘束の末に、ジョージ・フロイドさん(46歳)は死亡した。

今年5月25日、米ミネソタ州ミネアポリスで起きた殺人事件だ。通行人によって撮影された動画は、SNSで一気に世界中に広がり、衝撃を与えた。米国市民は怒り、警察への抗議の声と黒人差別に反対する「ブラック・ライブズ・マター」の声は、あっという間に全米各地の路上を埋め尽くした。一部では暴動も発生し、トランプ大統領が軍の出動を訴えるなど米国社会は騒然となった。3ヶ月がたつ今も、怒りの炎はおさまっていない。

私は、フロイドさんが殺された翌朝、フェイスブックで事件を知った。助けを求めるフロイドさんの声に耳も貸さず、警察官は無表情でフロイドさんの首を絞め続けた。手をポケットに突っ込みながら。あまりの冷酷さに私は震えた。こんな残酷な事件が、なぜ起きてしまったのだろうか。

「BLM」は私のいのちの問題

7月26日、ニューヨークで行われた「ブラック・ライブズ・マター」マーチ。コロナ感染拡大の最中、多くの人々がマスクを着用し参加している。(Shutterstock)

フロイドさんの死後、全米各地で展開された「ブラック・ライブズ・マター(BLM)」。日本メディアでは「黒人の命は大切だ」と訳されることが多いが、より的確な訳にするならば「黒人の命の問題は、私自身の問題だ」だろう。人種を問わず、私はこの問題の当事者であるというのが、「ブラック・ライブズ・マター」を支持する人々の共通認識だ。

きっかけは、2012年にフロリダ州で高校生のトレイヴォン・マーティンさん(当時17歳)が自称・自警団の男性に射殺された事件だった。これを発端に起きた「ブラック・ライブズ・マター」は、その2年後の2014年にニューヨークでエリック・ガーナーさん(当時43歳)が警察官に殺害されたことで最高潮に達する。ガーナーさんはフロイドさんと同じく、息絶える前に「息ができない」と悲しく切ない訴えを繰り返していた。

さらに翌年、サウスカロライナ州でウォルター・スコットさん(当時50歳)が射殺された。警察官はスコットさんが「スタンガンを握ったから発砲した」と正当防衛を主張したが、通行人が偶然撮影していた動画には、無防備のスコットさんに発砲する警察官の姿が映っていた。警察官の証言は虚偽とされ、懲役20年となった。

これらの事件は、その場にいた市民が動画を撮影していたことで、警察の暴力が世に暴かれたことになった。もしも目撃者がいなければ(あるいは動画がネットで拡散されることがなければ)、警察の証言のみによって正当防衛が認められていた可能性がある。それはあまりにも恐ろしいことだ。

警察による殺害事例をまとめたオンラインデータベース「マッピング・ポリス・バイオレンス」によると、2013年から今年年6月末までに、米国内で警察によって殺された市民は8,264人にのぼる。殺害事例を人種別に見てみると28パーセントが黒人だ。黒人人口は米国人口の13パーセントという点を鑑みると、この数字は事態の深刻さを物語っている。白人と比較すると、「黒人は警察に殺される確率が3倍も高い」という。

フロイドさんの死後、全米各地で展開された「ブラック・ライブズ・マター(BLM)」。日本メディアでは「黒人の命は大切だ」と訳されることが多いが、より的確な訳にするならば「黒人の命の問題は、私自身の問題だ」だろう。人種を問わず、私はこの問題の当事者であるというのが、「ブラック・ライブズ・マター」を支持する人々の共通認識だ。

きっかけは、2012年にフロリダ州で高校生のトレイヴォン・マーティンさん(当時17歳)が自称・自警団の男性に射殺された事件だった。これを発端に起きた「ブラック・ライブズ・マター」は、その2年後の2014年にニューヨークでエリック・ガーナーさん(当時43歳)が警察官に殺害されたことで最高潮に達する。ガーナーさんはフロイドさんと同じく、息絶える前に「息ができない」と悲しく切ない訴えを繰り返していた。

さらに翌年、サウスカロライナ州でウォルター・スコットさん(当時50歳)が射殺された。警察官はスコットさんが「スタンガンを握ったから発砲した」と正当防衛を主張したが、通行人が偶然撮影していた動画には、無防備のスコットさんに発砲する警察官の姿が映っていた。警察官の証言は虚偽とされ、懲役20年となった。

これらの事件は、その場にいた市民が動画を撮影していたことで、警察の暴力が世に暴かれたことになった。もしも目撃者がいなければ(あるいは動画がネットで拡散されることがなければ)、警察の証言のみによって正当防衛が認められていた可能性がある。それはあまりにも恐ろしいことだ。

警察による殺害事例をまとめたオンラインデータベース「マッピング・ポリス・バイオレンス」によると、2013年から今年年6月末までに、米国内で警察によって殺された市民は8,264人にのぼる。殺害事例を人種別に見てみると28パーセントが黒人だ。黒人人口は米国人口の13パーセントという点を鑑みると、この数字は事態の深刻さを物語っている。白人と比較すると、「黒人は警察に殺される確率が3倍も高い」という。

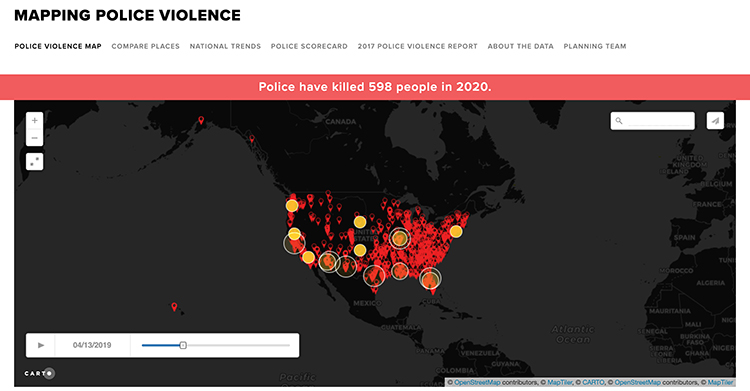

「マッピング・ポリス・バイオレンス」のウェブサイトには、警察官による殺害事件のデータが公開されている。今年1月〜6月までに警察官に殺害された市民は598人にのぼるという。

フロイドさん殺害事件は人種差別問題か

米国市民がフロイドさんの事件を「人種差別」と批判する理由は、上記のような統計に加えて、構造的な人種差別の歴史があるからである。

約400年前、アフリカ大陸から連行された黒人たちは、奴隷制のもとで、コットンやタバコ産業の「エンジン」として働かせられ、1865年に制定された奴隷制を禁止する修正法「合衆国憲法修正第13条」の誕生まで、白人の所有物として過酷な労働を強いられ続けた。

だが、奴隷制の廃止は、もうひとつの悲劇の始まりでもあった。「修正第13条」は、すべての人に自由を認めるはずのものだったが、そこには「犯罪者は例外」という抜け穴があった。「奴隷」から解放されたはずの黒人たちは、司法制度の下で「犯罪者」として集中的に逮捕され、労働を強いられることになる。さらに政治家の「麻薬撲滅キャンペーン」などの名目で、黒人たちは集中的に警察の標的にされてきた。長年にわたって「大量投獄システム」の犠牲になってきた黒人たちの歴史については、ドキュメンタリー映画「13th―憲法修正第13条」(2016年)をぜひ見ていただきたい。

しかし、私には疑問が残る。果たして、フロイドさんの事件は人種差別問題なのだろうか。私がこの事件において最もショックだったのは「また黒人が殺害されたこと」よりも、加害者が「また警察官だったこと」だった。私の目に映ったのは、警察権力を与えられた人間が、いとも簡単にひとりの市民の命を奪う場面だった。これまで沖縄戦や米軍基地問題などの取材を通じて、国家と軍隊をめぐる暴力構造の問題を追求してきた私にとって、フロイドさんの死は、人種差別よりもさらに根深い問題があるように思えてならなかったのだ。

約400年前、アフリカ大陸から連行された黒人たちは、奴隷制のもとで、コットンやタバコ産業の「エンジン」として働かせられ、1865年に制定された奴隷制を禁止する修正法「合衆国憲法修正第13条」の誕生まで、白人の所有物として過酷な労働を強いられ続けた。

だが、奴隷制の廃止は、もうひとつの悲劇の始まりでもあった。「修正第13条」は、すべての人に自由を認めるはずのものだったが、そこには「犯罪者は例外」という抜け穴があった。「奴隷」から解放されたはずの黒人たちは、司法制度の下で「犯罪者」として集中的に逮捕され、労働を強いられることになる。さらに政治家の「麻薬撲滅キャンペーン」などの名目で、黒人たちは集中的に警察の標的にされてきた。長年にわたって「大量投獄システム」の犠牲になってきた黒人たちの歴史については、ドキュメンタリー映画「13th―憲法修正第13条」(2016年)をぜひ見ていただきたい。

しかし、私には疑問が残る。果たして、フロイドさんの事件は人種差別問題なのだろうか。私がこの事件において最もショックだったのは「また黒人が殺害されたこと」よりも、加害者が「また警察官だったこと」だった。私の目に映ったのは、警察権力を与えられた人間が、いとも簡単にひとりの市民の命を奪う場面だった。これまで沖縄戦や米軍基地問題などの取材を通じて、国家と軍隊をめぐる暴力構造の問題を追求してきた私にとって、フロイドさんの死は、人種差別よりもさらに根深い問題があるように思えてならなかったのだ。

米国では1ヵ月に約100人が警察に殺されている

いったん「人種」という概念を脇におき、警察による殺害そのものの問題を考えてみたい。前述の「マッピング・ポリス・バイオレンス」の調査によると、今年1月から6月までの半年間だけで、すでに598人の米国市民が警察によって殺されている。1ヵ月あたり約100人という驚くべき数である。2015年の同時期のデータは516人。過去5年間のうち今年が最多となっている。

私は、同サイトから死亡者リストをダウンロードして詳細を確認してみた。死亡した個々人の名前の横に書かれた「所持が疑われる武器」一覧には「非武装」の文字も並ぶ。今年5月に殺害されたフロイドさん同様、丸腰の市民たちが殺されていた。なおかつ2013年〜19年の警察による殺害事例のうち、99パーセントが無罪となっていて、ほとんどが「正当防衛」を認められたという。このように近年増加を続ける警察官による暴力の背景には、いかなる問題が潜んでいるのだろうか。

私は、同サイトから死亡者リストをダウンロードして詳細を確認してみた。死亡した個々人の名前の横に書かれた「所持が疑われる武器」一覧には「非武装」の文字も並ぶ。今年5月に殺害されたフロイドさん同様、丸腰の市民たちが殺されていた。なおかつ2013年〜19年の警察による殺害事例のうち、99パーセントが無罪となっていて、ほとんどが「正当防衛」を認められたという。このように近年増加を続ける警察官による暴力の背景には、いかなる問題が潜んでいるのだろうか。

軍隊化する警察

「イラク戦争は泥沼の戦争だった。参戦したことをきっかけに、退役を決めたんだ」

元海兵隊員のカイル・ロジャースさんはそう語る。2014年に沖縄の米軍基地からイラクのファルージャに派兵された。イラクで市街地を巡回中に「怪しい人物」がいれば民家に押し入って殺し「リトル・ブルドッグのように暴れまくった」と語る。戦場から母国に戻ったあと、戦争トラウマ(PTSD)を発症して入院。その後、退役軍人たちの国際平和団体「ベテランズ・フォー・ピース(VFP・平和を求める元軍人の会)」のメンバーになり、武力によらない平和的な社会構築を目指し、元兵士たちへの支援活動を続けながら、大学院博士課程でアメリカの戦争文化と退役軍人たちの社会的背景について研究をしている。

カイルさんは、今月開かれたVFPのオンライン会議で、警察の暴力化の背景についてこう語った。

「僕が軍隊を辞めた時、軍隊社会から一般社会に戻るための簡単なオリエンテーションと就職説明会を受けました。就職先として用意されていたのは、軍事産業、警備会社、そして警察でした。軍隊の経験を一般社会で活かせる仕事は、結局この3つくらいしかありません。警察にとっても元兵士は、イラクやアフガンで実践を積んだ経験者であり、すぐに現場で役立つ者として見ているのだと思います」

日本ではあまり報道されていないが、実はフロイドさんの事件で殺人罪に問われている元警察官デレク・ショーヴィン被告は、警察官になる前に陸軍警察で8年間勤務していた。2015年のウォルター・スコットさん殺人事件でも、加害者の警察官マイケル・スラガーは沿岸警備隊の退役兵だった。同年、バージニア州では、元海軍兵の警察官ステファン・ランキンが、黒人の少年(当時18歳)を万引きの疑いで射殺した。ランキンは、2011年、丸腰のカザフスタン人男性(当時26歳)を射殺している。その際、地元新聞のウェブサイトに匿名でこんなコメントを書き込んでいた。「弾を11発打つのと、111発打つので何が違うんだ?僕が戦場にいた時は、『グッドショット』と褒められた。躊躇(ちゅうちょ)する人なんて誰もいなかった」。

元海兵隊員のカイル・ロジャースさんはそう語る。2014年に沖縄の米軍基地からイラクのファルージャに派兵された。イラクで市街地を巡回中に「怪しい人物」がいれば民家に押し入って殺し「リトル・ブルドッグのように暴れまくった」と語る。戦場から母国に戻ったあと、戦争トラウマ(PTSD)を発症して入院。その後、退役軍人たちの国際平和団体「ベテランズ・フォー・ピース(VFP・平和を求める元軍人の会)」のメンバーになり、武力によらない平和的な社会構築を目指し、元兵士たちへの支援活動を続けながら、大学院博士課程でアメリカの戦争文化と退役軍人たちの社会的背景について研究をしている。

カイルさんは、今月開かれたVFPのオンライン会議で、警察の暴力化の背景についてこう語った。

「僕が軍隊を辞めた時、軍隊社会から一般社会に戻るための簡単なオリエンテーションと就職説明会を受けました。就職先として用意されていたのは、軍事産業、警備会社、そして警察でした。軍隊の経験を一般社会で活かせる仕事は、結局この3つくらいしかありません。警察にとっても元兵士は、イラクやアフガンで実践を積んだ経験者であり、すぐに現場で役立つ者として見ているのだと思います」

日本ではあまり報道されていないが、実はフロイドさんの事件で殺人罪に問われている元警察官デレク・ショーヴィン被告は、警察官になる前に陸軍警察で8年間勤務していた。2015年のウォルター・スコットさん殺人事件でも、加害者の警察官マイケル・スラガーは沿岸警備隊の退役兵だった。同年、バージニア州では、元海軍兵の警察官ステファン・ランキンが、黒人の少年(当時18歳)を万引きの疑いで射殺した。ランキンは、2011年、丸腰のカザフスタン人男性(当時26歳)を射殺している。その際、地元新聞のウェブサイトに匿名でこんなコメントを書き込んでいた。「弾を11発打つのと、111発打つので何が違うんだ?僕が戦場にいた時は、『グッドショット』と褒められた。躊躇(ちゅうちょ)する人なんて誰もいなかった」。

今月、退役軍人の国際平和団体「ベテランズ・フォー・ピース(平和を求める元軍人の会)」の会議で発言するカイル・ロジャースさん

このような近年起きた警察官による黒人殺害事件で、加害者が「元兵士」という共通点を持つのは単なる偶然だろうか。

興味深い記事が、非営利の調査報道メディア「マーシャル・プロジェクト」で公開されている。元兵士は米国人口の約6パーセントであるにもかかわらず、米国の警察官の約19パーセントが元兵士だという。警察の5人に1人が元兵士ということになる。

背景にあるのは、2012年にオバマ政権が「コミュニティー強化」を名目に、全国の警察署に対してイラク・アフガン帰還兵たちの雇用を斡旋(あっせん)する「COPS雇用プロジェクト」(予算1億1100万ドル)を打ち出したことだ。

オバマ政権の副大統領であり、今年の大統領選挙の候補者でもあるジョー・バイデン氏は、当時、こう声明を出した。

「政権発足以来、オバマ大統領と私は、戦場で戦ったヒーローたちが一般社会に戻れるよう最善の努力を続けてきた。このプロジェクトによって、戦争から帰ってもなお母国のために貢献したいと願う元兵士たちにチャンスを与えられる」

いうまでもなく、兵士とは、殺人や破壊行為などの訓練を徹底的に受け、実際にそれを実践する特殊な職業である。私はこの4年間、イラク、アフガン、ベトナムなどの元兵士たちの取材を続けてきたが、彼らの多くは、戦争から帰還して何年がたっても、深刻な戦争トラウマ(PTSD)を抱えて生きていた。戦場でいつ殺されるか分からない極限の状態を経験したこと。それだけではなく、多数の人命を奪い、破壊、残虐行為をしたこと。米国政府がいう「正義の戦争」の嘘を信じてしまったことに対する倫理の傷が、彼らを苦しめ続けていた。

前記のイラク戦争帰還兵、カイル・ロジャースさんは以前に私の取材に対してこう語った。「今も銃撃事件のニュースが流れるたびに恐怖に駆られます。『次は自分がやってしまうのではないか』と。戦場を体験した兵士たちは、背中に戦場を背負ったまま、母国・アメリカで生きているのです」と。

しかし、「戦場を背負ったまま」の元兵士たちに警察権力を与え、銃を持たせ、合法的に暴力を振るう権利を与えることのリスクについての議論は、米国社会からすっぽり抜け落ちている。

オバマ政権下で法務省のトップだったロドナルド・デービス氏は、マーシャル・プロジェクトの取材に対し、元兵士の積極的採用と警察の暴力化の因果関係を否定した上で、「できることなら元兵士たちをもっと採用したい」と答えている。

「シープドッグ」は何を守るのか

2014年、警察の暴行でエリック・ガーナーさんが死亡した。フロイドさんと同じく「息ができない」と訴えながら息絶えた。(写真:Youtube投稿動画、CBSニュースより)

米国の警察は、自らを「シープドッグ」と表現する。放牧した羊を警備する犬のことである。警察とは、狼(=悪人)から純真無垢な羊(=市民)を守る存在であるということだ。

この理論には軍隊との共通点がある。つまり、危険な「敵」が襲いかかってくることを自らの存在意義としていることだ。シープドッグに一度でも「敵」とみなされた狼は、徹底的に駆逐される。いくら「私は狼ではない」「誤解だ」と主張しても見逃されない。これは、第二次世界大戦以降の米国が「世界警察」を自称しながら「正義の戦争」の名の下に、ベトナム、イラク、アフガンでやってきた戦争と共通する世界観である。

軍隊も警察も国家権力による暴力の行使を委ねられた存在だ。戦場でも、ミネアポリスの路上でも、一般市民に暴力をふるい、その命を奪っているのは、国家権力を与えられた人間である。そして暴力の行使において、不可欠なのが「非人間化」と「差別」だ。戦場においては「敵だから殺すべきだ」という発想が残虐行為を可能とするが、警察においては「悪人だから罰せられるべきだ」という発想が暴力的な制圧すら可能とする。どちらも「正義」の名の下に行われる暴力である。国外の戦場で米国が行ってきた国家権力による殺人暴力行為の縮図が、今、米国社会に立ち現れているように思えてならない。

もちろん、元兵士たちが全員危険な存在だと言っているわけではない。オバマ政権下で行われた元兵士の再雇用プログラムと、近年増加する警察の暴力の関係性を客観的に示すデータは、いまだ明らかになっていない。また、警察官がすべて悪いと言いたいわけでもない。真っ当な仕事をしている警察官も大勢いる。

しかし、覚えておいてほしいのは、国家権力はいとも簡単に、一瞬にして、暴走するということだ。シープドッグたちには「狼」の定義はない。彼らが「狼とみなした者」誰もが、攻撃対象になるのだ。この記事を読んでいるあなたも、例外ではない。

「私は善人だから大丈夫」と思った人々には、シープドッグには重要な仕事がもうひとつあることを忘れないでほしい。羊たちが集団行動を乱したり勝手な行動に出たりしないよう、常時、監視することである。主の命令に従わない羊は、狼同様に攻撃対象だ。「シープドッグは僕らを狼から守ってくれている」と信じ込む羊たちは、シープドッグの監視下に置かれ、牙を向けられている事実には気がつかない。このような民衆と国家権力の構造は、沖縄戦当時、「友軍は住民を守ってくれる」と信じていた住民たちが、実際には日本軍に監視され、作戦に利用された末に切り捨てられた歴史と共通する。この点については、私のドキュメンタリー映画『沖縄スパイ戦史』(2018年)と拙著『沖縄「戦争マラリア」』(あけび書房、2020年)をご参照頂きたい。

フロイドさんの殺害事件は、私自身のいのちの問題になった。事件から3ヶ月、街中で警察官に遭遇するたびに「ドクリ」と心臓が鳴る。運転中、背後に警察車両がつくと、呼び止められて大変な目に合うのではないかと、冷や汗が出る。国家によって簡単に命が奪われる。それが「日常」と化している。そこに米国の異常さがある。

米国の警察は、自らを「シープドッグ」と表現する。放牧した羊を警備する犬のことである。警察とは、狼(=悪人)から純真無垢な羊(=市民)を守る存在であるということだ。

この理論には軍隊との共通点がある。つまり、危険な「敵」が襲いかかってくることを自らの存在意義としていることだ。シープドッグに一度でも「敵」とみなされた狼は、徹底的に駆逐される。いくら「私は狼ではない」「誤解だ」と主張しても見逃されない。これは、第二次世界大戦以降の米国が「世界警察」を自称しながら「正義の戦争」の名の下に、ベトナム、イラク、アフガンでやってきた戦争と共通する世界観である。

軍隊も警察も国家権力による暴力の行使を委ねられた存在だ。戦場でも、ミネアポリスの路上でも、一般市民に暴力をふるい、その命を奪っているのは、国家権力を与えられた人間である。そして暴力の行使において、不可欠なのが「非人間化」と「差別」だ。戦場においては「敵だから殺すべきだ」という発想が残虐行為を可能とするが、警察においては「悪人だから罰せられるべきだ」という発想が暴力的な制圧すら可能とする。どちらも「正義」の名の下に行われる暴力である。国外の戦場で米国が行ってきた国家権力による殺人暴力行為の縮図が、今、米国社会に立ち現れているように思えてならない。

もちろん、元兵士たちが全員危険な存在だと言っているわけではない。オバマ政権下で行われた元兵士の再雇用プログラムと、近年増加する警察の暴力の関係性を客観的に示すデータは、いまだ明らかになっていない。また、警察官がすべて悪いと言いたいわけでもない。真っ当な仕事をしている警察官も大勢いる。

しかし、覚えておいてほしいのは、国家権力はいとも簡単に、一瞬にして、暴走するということだ。シープドッグたちには「狼」の定義はない。彼らが「狼とみなした者」誰もが、攻撃対象になるのだ。この記事を読んでいるあなたも、例外ではない。

「私は善人だから大丈夫」と思った人々には、シープドッグには重要な仕事がもうひとつあることを忘れないでほしい。羊たちが集団行動を乱したり勝手な行動に出たりしないよう、常時、監視することである。主の命令に従わない羊は、狼同様に攻撃対象だ。「シープドッグは僕らを狼から守ってくれている」と信じ込む羊たちは、シープドッグの監視下に置かれ、牙を向けられている事実には気がつかない。このような民衆と国家権力の構造は、沖縄戦当時、「友軍は住民を守ってくれる」と信じていた住民たちが、実際には日本軍に監視され、作戦に利用された末に切り捨てられた歴史と共通する。この点については、私のドキュメンタリー映画『沖縄スパイ戦史』(2018年)と拙著『沖縄「戦争マラリア」』(あけび書房、2020年)をご参照頂きたい。

フロイドさんの殺害事件は、私自身のいのちの問題になった。事件から3ヶ月、街中で警察官に遭遇するたびに「ドクリ」と心臓が鳴る。運転中、背後に警察車両がつくと、呼び止められて大変な目に合うのではないかと、冷や汗が出る。国家によって簡単に命が奪われる。それが「日常」と化している。そこに米国の異常さがある。

おおや はなよ

1987年千葉県出身。明治学院大学文学部卒業、早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズム修士課程修了。2012年より琉球朝日放送にて報道記者として米軍がらみの事件事故、米軍基地問題、自衛隊配備問題などを取材。ドキュメンタリー番組『テロリストは僕だった~沖縄基地建設反対に立ち上がった元米兵たち~』(2016年・琉球朝日放送)で2017年プログレス賞最優秀賞など受賞。2017年フリーランスに。ドキュメンタリー映画『沖縄スパイ戦史』(2018年・三上智恵との共同監督)で文化庁映画賞文化記録映画部門優秀賞、第92回キネマ旬報ベストテン文化映画部門1位など多数受賞。 2018年、フルブライト奨学金制度で渡米。カリフォルニア大学バークレー校客員研究員として、米国を拠点に軍隊・国家の構造的暴力をテーマに取材を続ける。

2020年2月、10年にわたる「戦争マラリア」の取材成果をまとめた最新著書・ルポルタージュ『沖縄「戦争マラリア」―強制疎開死3600人の真相に迫る』(あけび書房)を上梓。本書で第7回山本美香記念国際ジャーナリスト賞奨励賞。

1987年千葉県出身。明治学院大学文学部卒業、早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズム修士課程修了。2012年より琉球朝日放送にて報道記者として米軍がらみの事件事故、米軍基地問題、自衛隊配備問題などを取材。ドキュメンタリー番組『テロリストは僕だった~沖縄基地建設反対に立ち上がった元米兵たち~』(2016年・琉球朝日放送)で2017年プログレス賞最優秀賞など受賞。2017年フリーランスに。ドキュメンタリー映画『沖縄スパイ戦史』(2018年・三上智恵との共同監督)で文化庁映画賞文化記録映画部門優秀賞、第92回キネマ旬報ベストテン文化映画部門1位など多数受賞。 2018年、フルブライト奨学金制度で渡米。カリフォルニア大学バークレー校客員研究員として、米国を拠点に軍隊・国家の構造的暴力をテーマに取材を続ける。

2020年2月、10年にわたる「戦争マラリア」の取材成果をまとめた最新著書・ルポルタージュ『沖縄「戦争マラリア」―強制疎開死3600人の真相に迫る』(あけび書房)を上梓。本書で第7回山本美香記念国際ジャーナリスト賞奨励賞。