食べる人が身近にいる幸せ 町田地場生産組合【青果】

町田地場生産組合のメンバー。左より、佐藤元泰さん、老沼幸彦さん、田中永治さん、代表の老沼希記さん

東京都町田市に、40年以上、野菜を作り地元に提供し続ける町田地場生産組合がある。始まりは、「目の前にある畑の野菜を食べたい」との、消費者の願いだった。

里山での出会い

ゆるやかな坂道をたどると、収穫前のナス、芽が出たばかりの小松菜、ネギ、栗の木と、次々にいろいろな作物が植えられた畑が目に入る。道の反対側には4枚ほどの棚田。穂が出てきた稲が風に揺れている。わきを流れる水路はクレソンの若芽でいっぱいだ。以前は山の林でシイタケの原木栽培をする農家もあった。

町田地場生産組合がある東京都町田市の西部、小山田地区には、そんな里山の風景が広がっている。会員の一軒一軒がそれぞれに、季節ごとに数種類の野菜をていねいに作る、何代も続く農家だ。

農家が生活クラブ東京の組合員と出会ったのは1976年。その頃、生活クラブ東京では、牛乳や米、鶏卵、しょうゆなどの調味料が配達されていたが、野菜は扱っていなかった。町田市の組合員は共同購入活動をしながら、目の前に広がる畑に栽培された、生き生きとした野菜を食べたいと思うようになった。最初は見ているばかりだったが、要望を市の農業委員会を通して農家に伝えた。組合員と農家は直接話し合いをすることになり、協議を重ねた末に、ホウレンソウやトマトの取り組みが始まった。

町田地場生産組合がある東京都町田市の西部、小山田地区には、そんな里山の風景が広がっている。会員の一軒一軒がそれぞれに、季節ごとに数種類の野菜をていねいに作る、何代も続く農家だ。

農家が生活クラブ東京の組合員と出会ったのは1976年。その頃、生活クラブ東京では、牛乳や米、鶏卵、しょうゆなどの調味料が配達されていたが、野菜は扱っていなかった。町田市の組合員は共同購入活動をしながら、目の前に広がる畑に栽培された、生き生きとした野菜を食べたいと思うようになった。最初は見ているばかりだったが、要望を市の農業委員会を通して農家に伝えた。組合員と農家は直接話し合いをすることになり、協議を重ねた末に、ホウレンソウやトマトの取り組みが始まった。

町田地場生産組合の代表、老沼希記さん

組合員が、配達経路となる町田市や隣接する相模原市を道案内し、農家が直接野菜を届ける実験取り組みが3年ほど続いた。注文も組合員が受け、集金もしていた。当時を知る町田地場生産組合のメンバー、老沼幸彦さんは、「届ける野菜は大きさがそろわず、その時々の生育によって種類や量もまちまちでした。でも配達先で組合員に声をかけられると、地場野菜の生産者として期待されていると感じましたよ」

その後配送は、生活クラブ東京の町田センター(当時)の職員が受け持つようになる。同じように野菜を扱う生産者は、練馬区、世田谷区へと広がっていき、板橋センターでも野菜の配達が始まった。

その後配送は、生活クラブ東京の町田センター(当時)の職員が受け持つようになる。同じように野菜を扱う生産者は、練馬区、世田谷区へと広がっていき、板橋センターでも野菜の配達が始まった。

ナス畑に沿ってマリーゴールドが植えられている。花の匂いが虫を遠ざける

身近な消費者と

小山田地区は、60年代に多摩ニュータウンの開発が始まり、その後開けてきた地域だ。交通の便が良くなり人々の暮らしは少しずつ変わってきたが、自然環境はそれほど大きくは変わらず、住宅と田畑が混在する。

町田地場生産組合の農家は、多摩丘陵のなだらかな斜面に段々畑や棚田を作り、1年を通して20種類ほどの野菜を栽培する。生活クラブの基準に従い、ほとんどを、農薬と化学肥料をできる限り減らす「はればれ育ち野菜」の農法で作る。畑を見回り病気の発生に注意し、マリーゴールドやソルゴーなどを野菜のそばに植えて害虫を防ぎ、目の届く範囲で作物を作り続けてきた。

組合の人数は、最盛期は20人を超えていたが、現在は4人。40年以上生産を続ける老沼幸彦さん、父親の後を継いだ佐藤元泰さんと田中永治さん、5年前に声をかけられて参加し、現在は代表を務める、幸彦さん宅の隣の農家、老沼希記(なおき)さんだ。姓は同じだが親せきではない。

出荷先は生活クラブ連合会と近くにある生活クラブの店舗、デポー。代表の老沼さんは、農業を始めてから30年ほどがたつ。今までは市場に出荷していたが、デポーに野菜を出荷し、組合員とも話をするようになった。

「農業は好きでやっている職業です。私が作った作物についてあれこれおいしかったものの話をされると、励みになりますよ」。直接消費者から声をかけられることは、市場出荷では考えられないことだと言う。紫色の白菜やエゴマなど新しい作物の栽培にも挑戦している。消費者が喜び、自分も楽しめる農業を目指しているそうだ。

町田地場生産組合の農家は、多摩丘陵のなだらかな斜面に段々畑や棚田を作り、1年を通して20種類ほどの野菜を栽培する。生活クラブの基準に従い、ほとんどを、農薬と化学肥料をできる限り減らす「はればれ育ち野菜」の農法で作る。畑を見回り病気の発生に注意し、マリーゴールドやソルゴーなどを野菜のそばに植えて害虫を防ぎ、目の届く範囲で作物を作り続けてきた。

組合の人数は、最盛期は20人を超えていたが、現在は4人。40年以上生産を続ける老沼幸彦さん、父親の後を継いだ佐藤元泰さんと田中永治さん、5年前に声をかけられて参加し、現在は代表を務める、幸彦さん宅の隣の農家、老沼希記(なおき)さんだ。姓は同じだが親せきではない。

出荷先は生活クラブ連合会と近くにある生活クラブの店舗、デポー。代表の老沼さんは、農業を始めてから30年ほどがたつ。今までは市場に出荷していたが、デポーに野菜を出荷し、組合員とも話をするようになった。

「農業は好きでやっている職業です。私が作った作物についてあれこれおいしかったものの話をされると、励みになりますよ」。直接消費者から声をかけられることは、市場出荷では考えられないことだと言う。紫色の白菜やエゴマなど新しい作物の栽培にも挑戦している。消費者が喜び、自分も楽しめる農業を目指しているそうだ。

田中永治さん。「これから、霜があたったホウレンソウや小松菜がおいしくなりますよ」

佐藤元泰さん。アパートなどの住宅に隣接した畑に、ブロッコリーが育つ

佐藤元泰さん。アパートなどの住宅に隣接した畑に、ブロッコリーが育つ

これからも都市農業

農安心ネットワークの事務局長、野島延子さん。「今、都市農業は注目され、『顔の見える関係』がどんどん増えています」

「都市化がすすみ、後継者がいなくて農地を手放すなど、農家が減っていますが、都市農業そのものは認知度が高まり、注目されていますよ」と言うのは「農(みのり)安心ネットワーク」の事務局長、野島延子さん。農安心ネットワークは、生活クラブが提携する、東京近郊の農産物生産者の集まりだ。組合員が暮らし、農家が働く環境を守りながら、おいしくて安心して食べられる野菜を作る活動をしてきた。現在、町田地場生産組合、東京あおばグループ、和光出荷組合など6グループが参加する。

設立は2003年。まず始めたのは、生産者の農法を共有すること。農薬についての学習会を開き、会員農家が使っている農薬をすべて点検した。生活クラブが自主基準として指定する「要改善農薬」(当時。現在は「削減指定農薬」と改称)を使わないようにしようと申し合わせ、現在はほとんどが、はればれ育ち野菜と同じ農法だ。

しかし、同ネットワークに参加して活動する生産者の減少が止まらない。共同購入では、出荷日に、契約しただけの野菜を、種類も量もそろえる必要がある。「少量多品種を限られた広さの畑で栽培する都市農業は、多くの組合員の要求に応えるのが難しくなっているのではないかと思います」と野島さん。一般の消費者にも都市農業の価値が認められるようになると、融通の利く直売所やスーパーなどに卸す生産者が増えた。

設立は2003年。まず始めたのは、生産者の農法を共有すること。農薬についての学習会を開き、会員農家が使っている農薬をすべて点検した。生活クラブが自主基準として指定する「要改善農薬」(当時。現在は「削減指定農薬」と改称)を使わないようにしようと申し合わせ、現在はほとんどが、はればれ育ち野菜と同じ農法だ。

しかし、同ネットワークに参加して活動する生産者の減少が止まらない。共同購入では、出荷日に、契約しただけの野菜を、種類も量もそろえる必要がある。「少量多品種を限られた広さの畑で栽培する都市農業は、多くの組合員の要求に応えるのが難しくなっているのではないかと思います」と野島さん。一般の消費者にも都市農業の価値が認められるようになると、融通の利く直売所やスーパーなどに卸す生産者が増えた。

生活クラブは00年に、JA全農との共同事業をスタートさせ、提携生産者が全国規模に広がった。欠品の発生が少なくなり、新しい産地の情報も入るようになった。食卓に安定して野菜が届き、国内各地の産地を支える事業にもなった。

だが、老沼幸彦さんは、自分たちが作った野菜が首都圏を超えてどこで消費されているかわからないと、少しばかり寂しさを感じている。野菜作りの原点は、組合員が自分たちの畑を見に来て、ここで育つ野菜を食べたいと言ったことだ。

これからも身近な消費者との交流を大切にしながら、都市農業の役割を伝えていきたいと考えている。

だが、老沼幸彦さんは、自分たちが作った野菜が首都圏を超えてどこで消費されているかわからないと、少しばかり寂しさを感じている。野菜作りの原点は、組合員が自分たちの畑を見に来て、ここで育つ野菜を食べたいと言ったことだ。

これからも身近な消費者との交流を大切にしながら、都市農業の役割を伝えていきたいと考えている。

撮影/田嶋雅巳

文/本紙・伊澤小枝子

みんな「畑の子」

老沼幸彦さん。「生活クラブと出会ったのは37歳の時でしたよ」

老沼希記(なおき)さんは、自分で種をまいて苗を作る。ハウスの中は、いろいろな種類のブロッコリー、カリフラワー、白菜など、これから植え付けを待つ苗でいっぱいだ。「今度うちの分の苗も作ってよ」と佐藤元泰さん。「じゃあ、数をファックスして」と、仲間同士の相談はすぐにまとまる。

希記さんは5年前に誘われて町田地場生産組合に入った。本当は声がかかるのを待っていたそうだ。生活クラブの組合員と話をするようになると、ゆでると紫色に変わるカリフラワーなど、珍しい野菜の栽培に挑戦するのが楽しくて仕方がなくなった。1年365日のうち、360日ぐらい畑にいる。「畑の子といわれているらしいですよ」

佐藤さんの父の光由さんは、シイタケの原木栽培をしていた。福島県の阿武隈山地のクヌギやナラの原木を年に1万本も仕入れていた。2011年に起きた福島第一原子力発電所の事故により、それが手に入らなくなり、山梨県産の原木を使っていた。しかし放射能汚染による原料不足のため、原木の高騰はおさまらない。「自分はシイタケ栽培の技術も道具もありますが、採算が合わないので、今のところ再開することは考えていません」と元泰さん。菌床栽培でも十分おいしいシイタケが育つそうだ。10年前の事故は、遠く離れた町田市に残された里山の風景にも影響を及ぼしている。

希記さんは5年前に誘われて町田地場生産組合に入った。本当は声がかかるのを待っていたそうだ。生活クラブの組合員と話をするようになると、ゆでると紫色に変わるカリフラワーなど、珍しい野菜の栽培に挑戦するのが楽しくて仕方がなくなった。1年365日のうち、360日ぐらい畑にいる。「畑の子といわれているらしいですよ」

佐藤さんの父の光由さんは、シイタケの原木栽培をしていた。福島県の阿武隈山地のクヌギやナラの原木を年に1万本も仕入れていた。2011年に起きた福島第一原子力発電所の事故により、それが手に入らなくなり、山梨県産の原木を使っていた。しかし放射能汚染による原料不足のため、原木の高騰はおさまらない。「自分はシイタケ栽培の技術も道具もありますが、採算が合わないので、今のところ再開することは考えていません」と元泰さん。菌床栽培でも十分おいしいシイタケが育つそうだ。10年前の事故は、遠く離れた町田市に残された里山の風景にも影響を及ぼしている。

田中さんは農家の7代目。気象の移り変わりを敏感に感じて、余裕を持って対策を講じている。「近年、集中豪雨が増えました。土が締まってしまうんで、水はけがよくなるように溝を掘ったりします。そうしないと野菜が腐っちゃいます」。今年の夏は短時間に強い雨が降ることが多かった。「おかげでダニや他の害虫が流されて繁殖もできなくて、きれいなナスが育っていますよ」

農家の13代目という老沼幸彦さんは、文字通り町田地場生産組合と共に過ごしてきた。同時に生活クラブの運動にも関わり続けた。

野菜の実験取り組みはもちろん、町田市に、都市農業を守る政策を提案する運動にも関わり、組合員や関係者とさまざまな活動を共にした。1989年、生活クラブが、もう一つのノーベル賞とも言われる「ライト・ライブリフッド・アウォード名誉賞」を受賞した時は、スウェーデン大使夫妻が自宅を訪れた。日本の里山を体験してもらったそうだ。

組合員と育んできた、都会の中の農業ならではの交流が、次の世代へと受け継がれていく。

農家の13代目という老沼幸彦さんは、文字通り町田地場生産組合と共に過ごしてきた。同時に生活クラブの運動にも関わり続けた。

野菜の実験取り組みはもちろん、町田市に、都市農業を守る政策を提案する運動にも関わり、組合員や関係者とさまざまな活動を共にした。1989年、生活クラブが、もう一つのノーベル賞とも言われる「ライト・ライブリフッド・アウォード名誉賞」を受賞した時は、スウェーデン大使夫妻が自宅を訪れた。日本の里山を体験してもらったそうだ。

組合員と育んできた、都会の中の農業ならではの交流が、次の世代へと受け継がれていく。

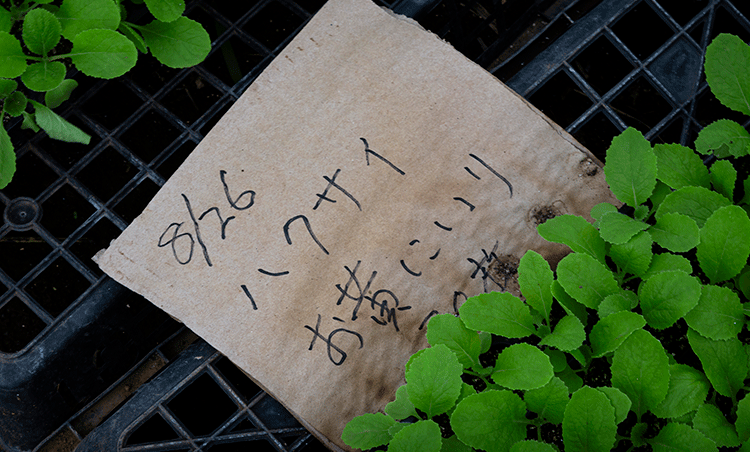

老沼希記さんが作る苗。種をまいた日と品種を記録しておく

撮影/田嶋雅巳

文/本紙・伊澤小枝子

文/本紙・伊澤小枝子

『生活と自治』2020年11月号「新連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。

【2020年11月20日掲載】