【特集─思考の補助線】東日本大震災から10年 ―あの日が「いま」に語りかける―

「時は流れない。それは積み重なる」。そんなコピーを冠したCMがあった。

それは木樽のなかで十数年の時をかけて熟成されるウイスキー。その芳醇(ほうじゅん)な風味は、積み重なった時の恵みとコピーの製作者は言いたいようだ。思えば人の思考も同じこと。過去との対話を積み重ねるなかで、深く味わい深い成熟したものになっていく。

一方、いまの日本に目をやれば、官民産学メディアを挙げて「デジタル化」に躍起となり、人の思考のデジタル化も進むばかりのように見受けられる。これでは過去との対話も深さを欠いたものになりかねない。

はてさて、それでいいのだろうか。「忘れない」という言葉を空虚なトートロジーにしていいものか。いまから10年前の3月11日、大地震と大津波に見舞われた被災地の惨状に何を思い、何に気付かされたのかを、節目の年だからこそ考えてみたい。本特集がだれもが暮らしやすい未来を思考するための補助線になれば幸いだ。

迷い、落ち込み、もがいて見えたものは――

【寄稿】朝日新聞編集委員・高橋純子さん

必死に子どもを迎えに走った

あの日、なにしてた?

東日本大震災の発生からしばらくたった頃、勤務先の新聞社内ではあいさつ代わりに、こんなやりとりが交わされた。会社に泊まり込んだ人、夜中に3時間近くかけて歩いて帰った人、そのあと高層階の自室まで階段で上がるのがなにより大変だったという人……。もごもご私は口ごもる。なぜなら自宅に居たからだった。

必死に子どもを迎えに走った

あの日、なにしてた?

東日本大震災の発生からしばらくたった頃、勤務先の新聞社内ではあいさつ代わりに、こんなやりとりが交わされた。会社に泊まり込んだ人、夜中に3時間近くかけて歩いて帰った人、そのあと高層階の自室まで階段で上がるのがなにより大変だったという人……。もごもご私は口ごもる。なぜなら自宅に居たからだった。

2011年3月11日、東京・銀座の喫茶店を同僚と出たとき、強い揺れを感じた。こいつはただごとではない。会社に戻ろうと自然と早足になっていた。10分ほどで会社に着き、同僚は正面玄関をくぐり、私は立ち止まった。<子どもを小学校に迎えに行かなきゃいけないんじゃない?>災害時には必ず保護者の迎えが必要だと言われていたではないか――。たまたま、目の前にタクシーが止まって客を降ろすと空車になった。おそらく取材先からあわてて本社に戻った記者だろう。<よし、乗ろう>。子どもの父親と相談するまでもなく、私自身が帰らなければ――。

「高速道路の高架下は怖いからね」と、タクシーは絶妙に裏道を縫うように進んでいく。ふと入社1年目だった1993年の鹿児島大水害を思い出した。記録的豪雨により鹿児島市中心部を流れる甲突川などが相次ぎ氾濫(はんらん)、土石流で多くの人が亡くなった。だが、現場にはずっと行かせてもらえず、県警察本部の記者クラブに詰めて、定期的に発表される死傷者の数をファクスで会社に送った。同期の男性記者はバリバリと現場を駆け回り、いくつもの署名記事が紙面に載った。デスク以下、取材班は全員男性だった。

「女を現場に出すと危ない」

そうは誰も何も言わないのに、皆が了解していた。それが猛烈に悔しかった。私は「数」を数えるために記者になったのではない。とにかく現場に出たい。現場に出なければと激しく気持ちが動いた。その私がいま、仕事そのものを放り出して家に帰ろうとしている。この選択は、果たして正しかったのだろうか?

選択するのは「もう疲れた」の思い

その後も「選択」にまつわる苦悩はずっと続いた。もちろん、被災した方々の苦難と苦悩に比べれば、吐露すること自体はばかられる、取るに足りない小さな苦悩だ。わかっている。だからこそ、個々人にとってはどうしようもない重みをもってしまっているのに、「絆」「がんばろうニッポン!」などの強き掛け声響き渡るなか、そのじくじたる思いは胸の内に抑え込むしかない。それが、さらなる苦悩を引き寄せたのだと現在も感じている。

福島第一原発事故の衝撃的な映像を見てから、しばらくは子どもに水道水を飲ませるわけにはいかないと、品薄になったスーパーの棚から「おひとり様1本まで」のペットボトルの水を人と競うように買い物カゴに入れた。「私じゃない、子どものためなんです」と心の中で言い訳しながら後ろめたい気持ちと自己嫌悪にさいなまれた。福島県と隣県産の農産品にどうしても手が伸びなかったときもそうだった。そうした母親たちの右往左往を、非科学的な「放射脳」だなどと揶揄(やゆ)し攻撃する人たちが現れ、心が折れた。

寄付をしたいとインターネットで適切な送り先を探してはみたが、情報がありすぎて頭が混乱し、結局はやめてしまったこともあった。せめて電気をこまめに消そうとすれば、そんなのは偽善さ、原発立地の犠牲のもとにお前の生活は成り立っているんだよともう一人の自分が自分を責めた。何が正解なのか考えれば考えるほどわからなくなり、自分で判断し、選択するのはもう疲れた。いっそ誰かが出してくれた答えに従った方が楽だ――。そんな風に考えるようになった人たちは少なくなかったに違いない。

当時、どの政権が対応を担っても取りうる手立てはそう変わりなかっただろう。その意味では不運というべきかも知れないが、時は民主党政権の時代だった。2年前の2009年に政権交代が実現し、「政治は変わる」という期待が必要以上に膨れ上がった分、失望の谷は深かった。だらしない、頼りない、これなら「実績」のある自民党政権の方がまだ安心できると、不安と不満は民主党政権への怨嗟(えんさ)に転換され、2012年末、自民党が政権に復帰した。「安倍1強」と称されたこの約8年間の政治状況は、細部を大胆に端折(はしょ)っていえば、大震災がもたらしたさまざまな衝撃に個人が揺さぶられ、萎(な)えて、ニッポンにからめとられた結果と見ることも可能だろう。

別の「船」を構想し、乗り移る勇気持てよと

もちろん、震災をきっかけにNPOを立ち上げた人、ボランティアに積極的に参加するようになった人も大勢いる。閉塞(へいそく)感高まる日本において、とても力強く前向きな動きだと思う。ただ、それを手放しで喜ぶには少し、ほんの少しだけためらいを感じる。なぜなら、そうした動きは「政治は頼りにならない」と人心を完全に非政治化する、あるいは自分たちの活動を推し進めるために悪しき政府であれネゴシエーションして法改正を頼み、補助金を得る手法にも通じていく。

それは個別に「ゴール」を決めた方が結果的には早いという権威主義に振れる危うさを常にはらむ。とりわけ野党が弱体化してしまった、この国においてその危うさはいや増す。目の前にある課題をできるだけスピーディーに解決したいと奔走している人たちが「権力者と仲良くなる」のは極めて「合理的」な選択であり、なかなか批判できるものではない。

震災から10年――。私の脳裏には、ゆっくりと沈みゆく大型客船のまだ海水に浸(つ)かっていない船首部分に人々が密集しているようなイメージが映る。「まだ大丈夫」「私だけは大丈夫」と口にしながらも人々はビクビクピリピリしつつ、排除の論理を振り回し、自分の居場所を死守しようとしている。そんな船からは思い切って飛び降り、簡素だけれどさまざまな人が安心して乗れ、ゆっくりとでもちゃんと海を渡っていける船に乗り移るしかないのではなかろうか?

にもかかわらず、沈みゆく大型客船の上でなんとか生き延びるしかないのだと思い込まされているのではなかろうか。だとすれば私たちは、別の船を構想する力と、乗り移る力が自分にはあるのだという自信をまずは取り戻さなければならない。

決して難しいことではない。自分のため、家族のための食事を整える時、材料を選び、栄養バランスを考え、どの器に盛ろうかと思案する、そんな日々の生活も実はちゃんと政治とつながっていて、船を飛び降りる準備運動をしているようなものなのだ。面倒でも、時間がかかっても、自分の頭で考え、自分で選択することをあきらめてはならない。ニッポンのために私があるのではなく、私があってニッポンがあるのだから。

「高速道路の高架下は怖いからね」と、タクシーは絶妙に裏道を縫うように進んでいく。ふと入社1年目だった1993年の鹿児島大水害を思い出した。記録的豪雨により鹿児島市中心部を流れる甲突川などが相次ぎ氾濫(はんらん)、土石流で多くの人が亡くなった。だが、現場にはずっと行かせてもらえず、県警察本部の記者クラブに詰めて、定期的に発表される死傷者の数をファクスで会社に送った。同期の男性記者はバリバリと現場を駆け回り、いくつもの署名記事が紙面に載った。デスク以下、取材班は全員男性だった。

「女を現場に出すと危ない」

そうは誰も何も言わないのに、皆が了解していた。それが猛烈に悔しかった。私は「数」を数えるために記者になったのではない。とにかく現場に出たい。現場に出なければと激しく気持ちが動いた。その私がいま、仕事そのものを放り出して家に帰ろうとしている。この選択は、果たして正しかったのだろうか?

選択するのは「もう疲れた」の思い

その後も「選択」にまつわる苦悩はずっと続いた。もちろん、被災した方々の苦難と苦悩に比べれば、吐露すること自体はばかられる、取るに足りない小さな苦悩だ。わかっている。だからこそ、個々人にとってはどうしようもない重みをもってしまっているのに、「絆」「がんばろうニッポン!」などの強き掛け声響き渡るなか、そのじくじたる思いは胸の内に抑え込むしかない。それが、さらなる苦悩を引き寄せたのだと現在も感じている。

福島第一原発事故の衝撃的な映像を見てから、しばらくは子どもに水道水を飲ませるわけにはいかないと、品薄になったスーパーの棚から「おひとり様1本まで」のペットボトルの水を人と競うように買い物カゴに入れた。「私じゃない、子どものためなんです」と心の中で言い訳しながら後ろめたい気持ちと自己嫌悪にさいなまれた。福島県と隣県産の農産品にどうしても手が伸びなかったときもそうだった。そうした母親たちの右往左往を、非科学的な「放射脳」だなどと揶揄(やゆ)し攻撃する人たちが現れ、心が折れた。

寄付をしたいとインターネットで適切な送り先を探してはみたが、情報がありすぎて頭が混乱し、結局はやめてしまったこともあった。せめて電気をこまめに消そうとすれば、そんなのは偽善さ、原発立地の犠牲のもとにお前の生活は成り立っているんだよともう一人の自分が自分を責めた。何が正解なのか考えれば考えるほどわからなくなり、自分で判断し、選択するのはもう疲れた。いっそ誰かが出してくれた答えに従った方が楽だ――。そんな風に考えるようになった人たちは少なくなかったに違いない。

当時、どの政権が対応を担っても取りうる手立てはそう変わりなかっただろう。その意味では不運というべきかも知れないが、時は民主党政権の時代だった。2年前の2009年に政権交代が実現し、「政治は変わる」という期待が必要以上に膨れ上がった分、失望の谷は深かった。だらしない、頼りない、これなら「実績」のある自民党政権の方がまだ安心できると、不安と不満は民主党政権への怨嗟(えんさ)に転換され、2012年末、自民党が政権に復帰した。「安倍1強」と称されたこの約8年間の政治状況は、細部を大胆に端折(はしょ)っていえば、大震災がもたらしたさまざまな衝撃に個人が揺さぶられ、萎(な)えて、ニッポンにからめとられた結果と見ることも可能だろう。

別の「船」を構想し、乗り移る勇気持てよと

もちろん、震災をきっかけにNPOを立ち上げた人、ボランティアに積極的に参加するようになった人も大勢いる。閉塞(へいそく)感高まる日本において、とても力強く前向きな動きだと思う。ただ、それを手放しで喜ぶには少し、ほんの少しだけためらいを感じる。なぜなら、そうした動きは「政治は頼りにならない」と人心を完全に非政治化する、あるいは自分たちの活動を推し進めるために悪しき政府であれネゴシエーションして法改正を頼み、補助金を得る手法にも通じていく。

それは個別に「ゴール」を決めた方が結果的には早いという権威主義に振れる危うさを常にはらむ。とりわけ野党が弱体化してしまった、この国においてその危うさはいや増す。目の前にある課題をできるだけスピーディーに解決したいと奔走している人たちが「権力者と仲良くなる」のは極めて「合理的」な選択であり、なかなか批判できるものではない。

震災から10年――。私の脳裏には、ゆっくりと沈みゆく大型客船のまだ海水に浸(つ)かっていない船首部分に人々が密集しているようなイメージが映る。「まだ大丈夫」「私だけは大丈夫」と口にしながらも人々はビクビクピリピリしつつ、排除の論理を振り回し、自分の居場所を死守しようとしている。そんな船からは思い切って飛び降り、簡素だけれどさまざまな人が安心して乗れ、ゆっくりとでもちゃんと海を渡っていける船に乗り移るしかないのではなかろうか?

にもかかわらず、沈みゆく大型客船の上でなんとか生き延びるしかないのだと思い込まされているのではなかろうか。だとすれば私たちは、別の船を構想する力と、乗り移る力が自分にはあるのだという自信をまずは取り戻さなければならない。

決して難しいことではない。自分のため、家族のための食事を整える時、材料を選び、栄養バランスを考え、どの器に盛ろうかと思案する、そんな日々の生活も実はちゃんと政治とつながっていて、船を飛び降りる準備運動をしているようなものなのだ。面倒でも、時間がかかっても、自分の頭で考え、自分で選択することをあきらめてはならない。ニッポンのために私があるのではなく、私があってニッポンがあるのだから。

たかはし・じゅんこ

1971年福岡県生まれ。1993年に朝日新聞入社。鹿児島支局、西部本社社会部、月刊「論座」編集部(休刊)、オピニオン編集部、論説委員、政治部次長を経て編集委員・論説委員を兼任。

撮影/魚本勝之

「農のある暮らし」に魅了され――

TBS記者時代の1990年12月2日、ソビエト連邦(現ロシア)宇宙船ソユーズTM11号に乗り込み、9日間の宇宙の旅を終え、「これ本番ですか」の第一声が大きな話題となった秋山豊寛さん(76)。秋山さんは95年に福島県の滝根町に居を構え、有機無農薬でコメや野菜を自給する「農のある暮らし」をスタートさせた。だが、2011年3月11日に発生した福島第一原発事故により群馬県に一時避難後、京都から三重の大台町に居を移し、「農のある暮らし」を続けている

ジャーナリスト・秋山豊寛さん

――ここでも冬野菜がよく育っています。やはり「農」のある暮らしから離れられないようですね。

農作業をしていると本当に心が落ち着きますからね。三重に来て3年、それまでは京都で大学生に農の魅力を実践的に伝えていました。福島への移住が1995年。「農のある暮らし」を始めて25年になります。

――ここでも冬野菜がよく育っています。やはり「農」のある暮らしから離れられないようですね。

農作業をしていると本当に心が落ち着きますからね。三重に来て3年、それまでは京都で大学生に農の魅力を実践的に伝えていました。福島への移住が1995年。「農のある暮らし」を始めて25年になります。

――その魅力は何だと思いますか。

自然に生かされているという実感が得られることです。福島に行こうと思ったときは、大量生産・大量消費に依存しないライフスタイル、地球環境を壊さない暮らし方をしたいという漠然とした動機でした。

しかし、原木シイタケ栽培を軸に、稲や野菜を自給する暮らしを始めてみると、農作業そのものが面白くて仕方なくて。畑や田んぼの土や泥のなかで生息する数億兆もの微生物や菌類との交流実感は官能的です。都会で勤め人をしていた時代より、注意力や集中力が高まった感じさえある。天国とやらがあるとすれば、こんな場所かもしれません。

「原発難民」となって群馬に身を寄せ、京都の大学(旧京都造形芸術大学・現京都芸術大学)で教員になった際、メディア論や国際情勢論の他に「大地に触れる」という講座を新設し、学生に農作業の愉(たの)しみを知ってもらおうとしたのも、福島での「天国」の記憶からです。

――そんな場所を奪った「原発」。その思想をどう捉えていますか。

米国に原発製造を進言したアインシュタインは、生まれ変わるとすれば何になりたいか晩年に尋ねられ、鉛管工か行商人と答えたそうです。やはり原子力を扱う科学者・技術者には厳しい社会的責任が課せられています。

しかし、日本の御用学者やマスメディアはいまだに「近代科学の成果」とか「人類の叡智(えいち)の結晶」などと飾り立てた言葉を当てています。ひどい思い込みです。原発は非人道的兵器の材料の生産設備にすぎません。

「原発低コスト論」は大うそになった

原発から生まれるプルトニウムは兵器にするか埋めるしかない。地震国日本では決して安全とはいえません。原発から大量に出る高濃度放射性物質、核のごみも同じです。

かつて「(原発なら)安い電力が生産できる」などといわれたこともありましたが、現在は安い電力としては自然エネルギーがあります。事故が起ったときのばく大な対策費用や多くの人々の暮らしがいとも簡単に奪われるという現実を見れば、原発という装置は人類にとって必要ないことは明らかでしょう。

チェルノブイリ(1986年)、そしてフクシマ・ダイイチを経験し、ドイツなどが原発全廃を決めたのは、当たり前です。にもかかわらず、事故を経験した当事国の日本で、その選択ができていません。

現在の日本の統治の仕組みが、かなりおかしいのに気付かない人々があまりに多く、原発を維持し稼動させる政策を好む政府と御用学者、マスメディアや広告代理店の情報操作が成功しているのでしょう。

――東日本大震災は何を伝え、人は何を学んだと思われますか。

いま日本は、いつ大地震に見舞われてもおかしくない状況にあり、地球そのものが地殻大変動のさなかにあるのを改めて「教えて」くれたのではないですか。だとすれば、どこであろうと原発の稼動は愚かな振る舞いと「知る」べきです。

時代の常識に大きな影響を与えた自然災害として典型的なのは18世紀に西欧を襲った大地震があります。1755年11月1日にマグニチュード8.5と推定される地震がポルトガル・スペイン・イタリア・モロッコで発生しました。ちなみに当日はキリスト教の「万聖節」。石造りの教会が崩れ、リスボンでは下敷きになった人と続いて起った津波の犠牲になった人は3万人を超えたといわれます。

この大災害は当時のキリスト教の世界観「この世は神が創造した最善の世界観」に打撃を与えたといわれます。フランスの思想家ルソーは、過密な都会に集住することの危険性や人間が原因で引き起される災害に注目し「自然に還(かえ)れ」と主張し、ドイツの哲学者カントは、地震について「神が起したものではなく」地球の地下で起った何らかの現象という説を述べて、自然現象を科学的に思考せよと主張するなど、当時の思想界は大きな影響を受けています。

今回は地震そのものへの対応というより、むしろ原発という存在についての考え方が世界的な変動を引き起しています。自然エネルギーへの世界的な転換です。これこそ大きな「学び」ですよ。

日本だけが取り残されている

日本はその当事国でありながら、世界的な転換とは別の方向をたどっています。なぜそうなっているのか。ここは私たちが一番考えねばならないポイントです。日本国民はかつて原発が「安全」だと洗脳されたように、「原発事故はもう起らないし、起っても放射性物質の放出は大した問題でなく、それが危険というのは風評に過ぎない」と刷り込まれているからです。

これは大変危険な状況です。フクシマ以降の「情報」を整理して、信頼できる情報のネットワークを(信用できる学者を見定めておくこともその内に含まれます)準備しておく必要があります。

学び」という意味では、政府・官僚の方が先を行っています。後で責任を追及されないよう保身に役立つことを常に学んでいるのが彼らです。敗戦直後、日本を滅亡へ追い込んだ帝国陸海軍の幹部は、書類の焼却という手法で「(戦争責任の所在を裏付けるための)証拠隠滅」を図りました。

東日本大震災の原発事故では、当時の政府・担当官僚は「記録」を取らないという「手法」を取りました。記録が無ければ、証拠は残らない。アベ内閣では記録の「改竄(かいざん)」という犯罪にまで手を染めています。私たちの「学び」があるとすれば、そうしたことを許さない罰則を伴った「法」を準備することです。

現在の政府は新型コロナ騒動に便乗して「デジタル庁」を設置するとしています。これは、情報の一元管理のためとされていますが、政府はかれらが残したくない情報を削除・消失せしめるといった保身のための仕組みを必ずやシステムに組み込もうとするはずです。

現在の政治家・官僚対策に「性善説」に基く立法は百害あって一利なし。デジタル庁の設置を定める法律制定に際しては、政府の恣意(しい)的な情報収集と削除を厳に禁じ、違反者に重罰を科す条文を必ず定めておくことが必要です。くどいようですが、福島の原発事故は単なる自然災害ではなく、政治家や官僚による「人災」でもあり、繰り返される可能性もあるのです。「学び」という意味では私たち自身による政治家や官僚・科学技術者や企業の「監視」が何よりも重要な時代なのです。

自然に生かされているという実感が得られることです。福島に行こうと思ったときは、大量生産・大量消費に依存しないライフスタイル、地球環境を壊さない暮らし方をしたいという漠然とした動機でした。

しかし、原木シイタケ栽培を軸に、稲や野菜を自給する暮らしを始めてみると、農作業そのものが面白くて仕方なくて。畑や田んぼの土や泥のなかで生息する数億兆もの微生物や菌類との交流実感は官能的です。都会で勤め人をしていた時代より、注意力や集中力が高まった感じさえある。天国とやらがあるとすれば、こんな場所かもしれません。

「原発難民」となって群馬に身を寄せ、京都の大学(旧京都造形芸術大学・現京都芸術大学)で教員になった際、メディア論や国際情勢論の他に「大地に触れる」という講座を新設し、学生に農作業の愉(たの)しみを知ってもらおうとしたのも、福島での「天国」の記憶からです。

――そんな場所を奪った「原発」。その思想をどう捉えていますか。

米国に原発製造を進言したアインシュタインは、生まれ変わるとすれば何になりたいか晩年に尋ねられ、鉛管工か行商人と答えたそうです。やはり原子力を扱う科学者・技術者には厳しい社会的責任が課せられています。

しかし、日本の御用学者やマスメディアはいまだに「近代科学の成果」とか「人類の叡智(えいち)の結晶」などと飾り立てた言葉を当てています。ひどい思い込みです。原発は非人道的兵器の材料の生産設備にすぎません。

「原発低コスト論」は大うそになった

原発から生まれるプルトニウムは兵器にするか埋めるしかない。地震国日本では決して安全とはいえません。原発から大量に出る高濃度放射性物質、核のごみも同じです。

かつて「(原発なら)安い電力が生産できる」などといわれたこともありましたが、現在は安い電力としては自然エネルギーがあります。事故が起ったときのばく大な対策費用や多くの人々の暮らしがいとも簡単に奪われるという現実を見れば、原発という装置は人類にとって必要ないことは明らかでしょう。

チェルノブイリ(1986年)、そしてフクシマ・ダイイチを経験し、ドイツなどが原発全廃を決めたのは、当たり前です。にもかかわらず、事故を経験した当事国の日本で、その選択ができていません。

現在の日本の統治の仕組みが、かなりおかしいのに気付かない人々があまりに多く、原発を維持し稼動させる政策を好む政府と御用学者、マスメディアや広告代理店の情報操作が成功しているのでしょう。

――東日本大震災は何を伝え、人は何を学んだと思われますか。

いま日本は、いつ大地震に見舞われてもおかしくない状況にあり、地球そのものが地殻大変動のさなかにあるのを改めて「教えて」くれたのではないですか。だとすれば、どこであろうと原発の稼動は愚かな振る舞いと「知る」べきです。

時代の常識に大きな影響を与えた自然災害として典型的なのは18世紀に西欧を襲った大地震があります。1755年11月1日にマグニチュード8.5と推定される地震がポルトガル・スペイン・イタリア・モロッコで発生しました。ちなみに当日はキリスト教の「万聖節」。石造りの教会が崩れ、リスボンでは下敷きになった人と続いて起った津波の犠牲になった人は3万人を超えたといわれます。

この大災害は当時のキリスト教の世界観「この世は神が創造した最善の世界観」に打撃を与えたといわれます。フランスの思想家ルソーは、過密な都会に集住することの危険性や人間が原因で引き起される災害に注目し「自然に還(かえ)れ」と主張し、ドイツの哲学者カントは、地震について「神が起したものではなく」地球の地下で起った何らかの現象という説を述べて、自然現象を科学的に思考せよと主張するなど、当時の思想界は大きな影響を受けています。

今回は地震そのものへの対応というより、むしろ原発という存在についての考え方が世界的な変動を引き起しています。自然エネルギーへの世界的な転換です。これこそ大きな「学び」ですよ。

日本だけが取り残されている

日本はその当事国でありながら、世界的な転換とは別の方向をたどっています。なぜそうなっているのか。ここは私たちが一番考えねばならないポイントです。日本国民はかつて原発が「安全」だと洗脳されたように、「原発事故はもう起らないし、起っても放射性物質の放出は大した問題でなく、それが危険というのは風評に過ぎない」と刷り込まれているからです。

これは大変危険な状況です。フクシマ以降の「情報」を整理して、信頼できる情報のネットワークを(信用できる学者を見定めておくこともその内に含まれます)準備しておく必要があります。

学び」という意味では、政府・官僚の方が先を行っています。後で責任を追及されないよう保身に役立つことを常に学んでいるのが彼らです。敗戦直後、日本を滅亡へ追い込んだ帝国陸海軍の幹部は、書類の焼却という手法で「(戦争責任の所在を裏付けるための)証拠隠滅」を図りました。

東日本大震災の原発事故では、当時の政府・担当官僚は「記録」を取らないという「手法」を取りました。記録が無ければ、証拠は残らない。アベ内閣では記録の「改竄(かいざん)」という犯罪にまで手を染めています。私たちの「学び」があるとすれば、そうしたことを許さない罰則を伴った「法」を準備することです。

現在の政府は新型コロナ騒動に便乗して「デジタル庁」を設置するとしています。これは、情報の一元管理のためとされていますが、政府はかれらが残したくない情報を削除・消失せしめるといった保身のための仕組みを必ずやシステムに組み込もうとするはずです。

現在の政治家・官僚対策に「性善説」に基く立法は百害あって一利なし。デジタル庁の設置を定める法律制定に際しては、政府の恣意(しい)的な情報収集と削除を厳に禁じ、違反者に重罰を科す条文を必ず定めておくことが必要です。くどいようですが、福島の原発事故は単なる自然災害ではなく、政治家や官僚による「人災」でもあり、繰り返される可能性もあるのです。「学び」という意味では私たち自身による政治家や官僚・科学技術者や企業の「監視」が何よりも重要な時代なのです。

撮影/魚本勝之

取材・構成/生活クラブ連合会 山田 衛

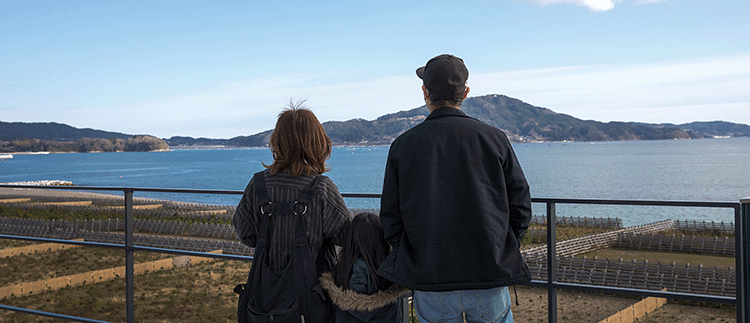

目指すは『共痛のもらい泣き』

~『あの日』からの伝言~

撮影:越智貴雄

【寄稿】同志社大学大学院教授 浜 矩子さん

「大震災と『もらい泣きの経済』」というお題を頂戴した。筆者が、日頃から「もらい泣きの経済学」を提唱していることを受けてのことかと思う。有難い。確かに有難いが、なかなかチャレンジングな課題設定だ。

「大震災と『もらい泣きの経済』」というお題を頂戴した。筆者が、日頃から「もらい泣きの経済学」を提唱していることを受けてのことかと思う。有難い。確かに有難いが、なかなかチャレンジングな課題設定だ。

非常時と「もらい泣きの経済」

この特集の全体テーマは「東日本大震災から10年―あの日が『いま』に語りかける―」という。だから、筆者も、あの日が今の我々に語りかけているものを意識しながら、震災ともらい泣きの経済の関係について考えていかなければならない。

あの日、筆者は東京の自宅にいた。実に幸いなことに、家族全員が揃(そろ)っていた。誰かが外出していて、「帰宅難民化」することもなかった。胸をなでおろした。だが、震源地に近い東北地方沿岸部の状況が判明していくにつれ、何ともやり切れない思いがのしかかって来た。こんな風に胸をなでおろしていていいのかと―。

なるほど、ガス・水道・電気周りには若干の制約を受けてはいるが、ほぼ日常に近い生活が維持出来ている。これでいいのか。身の置き所の無さに駆られていたたまれない思いにとらわれた。あの日、筆者は本当のもらい泣きが出来ていたろうか。あの状況下におけるもらい泣きの経済とは、どのような意味を持つのか。「あの日」は、現在の筆者に何を教えてくれているのか。自問しつつ進んでいきたい。

「共痛」に不可欠な条件は

今朝方、ベッド上で「今日こそ、あれを書かなくちゃ」と決意を固めつつ、半ば夢うつつ状態にあったとき、一つのことに思い至った。もらい泣きには二つの種類があるということだ。一つは「感動のもらい泣き」。もう一つが「共痛のもらい泣き」である。むろん「共痛」という言葉は辞書にない。筆者の造語だ。

感動のもらい泣きは容易にできる。苦節を経て勝利を手にした競技者たちが感涙にむせぶとき、我々はその熱き思いに共感する。そして、もらい泣きの涙を流す。2020年初場所の大相撲で、幕の内最下位に位置する徳勝龍関が優勝した。

彼の感涙にもらい泣きしながら、我が母が「この人のために泣くなんて思ってもみなかった」とつぶやいた。感動のもらい泣きの涙は、日頃、全く縁も関心もなかった人のためにも流せる。それは、流すことが実に心地よき涙だ。

だが、共痛のもらい泣きの涙は、かなり質が違う。他者の痛みを我が痛みのごとく感じて涙する。それが共痛のもらい泣きだ。感動のもらい泣きは、共に歓喜するときに発生する。共痛のもらい泣きは、共に痛む時に発生する。

回避すべきは「合成の誤謬」

さて、我々はどこまで心底から他者と共に痛むことができるのか。我々はどこまで、他者の痛みを真に我が痛みとなし、我が胸に突き刺さるものを「痛感」出来るのか。共痛のもらい泣きは難しい。つくづくそう思う。だからこそ、人間は共痛のもらい泣きの涙を流さなければいけない。ふんだんに、惜しげなく。そう、人間が人間らしくあるためには、共痛のもらい泣きの感性が必要なのである。

かくして、「もらい泣きの経済」は名称変更が必要になった。これからは、「共痛のもらい泣きの経済」を提唱しなければならない。共痛のもらい泣きの経済の現出に不可欠な、満たすべき条件は二つある。第一が「合成の誤謬(ごびゅう)」を回避すること。第二が「魚と蛇を取り違えないこと」だ。

「合成の誤謬」は、個別最適を足し上げても、全体最適が得られるとは限らないことを意味する。仮に全ての個人が自分にとって合理的な選択をしているとしよう。だが、だからといって、それらの個々人が構成する共同体全体にとって合理的な状態を現出させているとは限らない。個別最適を合成すると誤謬が生じる。これが合成の誤謬の「正体」といっていい。

蛇と魚、さそりと卵の取り違え

「あの日」から数日が経過する中で、まさにこの合成の誤謬が発生した。人々の買いだめによる物資不足である。先行き不透明感が充満するあの状況の中で、個々人が生活物資の備蓄に乗り出すのは、極めて合理的な行動といっていい。だが、それを夥(おびただ)しい数の個人が行った結果、日本の経済社会全体としては、トイレットペーパーや乾電池やコメやパンがスーパーやコンビニの店頭から消えてなくなるという実に不合理な結末を生んでしまった。

共痛のもらい泣きの経済において、このようなことが起こってはいけない。何よりも先に被災地の痛みを思い、余計なパニックを引き起こさないように自制する。合成の誤謬の回避に向けて、慎重に行動する。これが経済活動を営む我々の共通認識となっていれば、そこに共痛のもらい泣きの経済は出現する。

「魚と蛇を取り違えないこと」は聖書の教え。新約聖書の中の「ルカによる福音書」にはイエス・キリストの次の言葉がある。「あなたがたの中に、魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。卵を欲しがるのに、さそりを与える父親がいるだろうか」(新共同訳・ルカ11・11~12)。

何たる愚問と思うかもしれないが、当時の中東世界の河川には、蛇的な形状の魚がいた。ウナギやハモをイメージしてほしい。それらと間違え、子供に蛇を与えてしまう危険性は現実的なものだった。当時の砂漠には、くるりと丸まってしまうと卵そっくりになるさそりがいた。そこにも、見間違えの危険は大いに存在した。

「支援法」は短絡せずに

被災地を支援しようとするとき、これらの間違いを我々は犯してはならない。本当に必要とされている物資を届ける。切実に求められている援助の手を差し伸べる。しかし、安易に「これが必要とされているに違いない」「こんな助けが切に求められている」と短絡してはいけない。そんな思い込みに駆り立てられて突っ走らずに、慎重になる必要がある。

魚と蛇を見分けることは、実はそう簡単ではない。さそりがどう見ても卵にしか見えないこともある。それを肝に銘じておくことが、共痛のもらい泣きの経済の現出につながる。共痛のもらい泣きの涙には、高い知的覚醒度が伴わなければならない。知的覚醒度がなければ、合成の誤謬は回避できず、魚と蛇を見間違う。ただし、それだけでは足りない。より本質的には、感動のもらい泣き同様に己の胸を突き上げて来るような共感が不可欠なのだ。

あの日、筆者はこの涙を流すことが出来たか。それを自問し続けたい。これが「あの日」が筆者の「いま」に伝えようとしている伝言なのだと気付かされた。それをゆめゆめ忘れまい。

はま・のりこ

1952年東京都生まれ。一橋大学経済学部卒業。三菱総合研究所初代英国駐在員事務所所長。同社経済調査部長を経て、2002年から現職。専攻はマクロ経済分析、国際経済。

この特集の全体テーマは「東日本大震災から10年―あの日が『いま』に語りかける―」という。だから、筆者も、あの日が今の我々に語りかけているものを意識しながら、震災ともらい泣きの経済の関係について考えていかなければならない。

あの日、筆者は東京の自宅にいた。実に幸いなことに、家族全員が揃(そろ)っていた。誰かが外出していて、「帰宅難民化」することもなかった。胸をなでおろした。だが、震源地に近い東北地方沿岸部の状況が判明していくにつれ、何ともやり切れない思いがのしかかって来た。こんな風に胸をなでおろしていていいのかと―。

なるほど、ガス・水道・電気周りには若干の制約を受けてはいるが、ほぼ日常に近い生活が維持出来ている。これでいいのか。身の置き所の無さに駆られていたたまれない思いにとらわれた。あの日、筆者は本当のもらい泣きが出来ていたろうか。あの状況下におけるもらい泣きの経済とは、どのような意味を持つのか。「あの日」は、現在の筆者に何を教えてくれているのか。自問しつつ進んでいきたい。

「共痛」に不可欠な条件は

今朝方、ベッド上で「今日こそ、あれを書かなくちゃ」と決意を固めつつ、半ば夢うつつ状態にあったとき、一つのことに思い至った。もらい泣きには二つの種類があるということだ。一つは「感動のもらい泣き」。もう一つが「共痛のもらい泣き」である。むろん「共痛」という言葉は辞書にない。筆者の造語だ。

感動のもらい泣きは容易にできる。苦節を経て勝利を手にした競技者たちが感涙にむせぶとき、我々はその熱き思いに共感する。そして、もらい泣きの涙を流す。2020年初場所の大相撲で、幕の内最下位に位置する徳勝龍関が優勝した。

彼の感涙にもらい泣きしながら、我が母が「この人のために泣くなんて思ってもみなかった」とつぶやいた。感動のもらい泣きの涙は、日頃、全く縁も関心もなかった人のためにも流せる。それは、流すことが実に心地よき涙だ。

だが、共痛のもらい泣きの涙は、かなり質が違う。他者の痛みを我が痛みのごとく感じて涙する。それが共痛のもらい泣きだ。感動のもらい泣きは、共に歓喜するときに発生する。共痛のもらい泣きは、共に痛む時に発生する。

回避すべきは「合成の誤謬」

さて、我々はどこまで心底から他者と共に痛むことができるのか。我々はどこまで、他者の痛みを真に我が痛みとなし、我が胸に突き刺さるものを「痛感」出来るのか。共痛のもらい泣きは難しい。つくづくそう思う。だからこそ、人間は共痛のもらい泣きの涙を流さなければいけない。ふんだんに、惜しげなく。そう、人間が人間らしくあるためには、共痛のもらい泣きの感性が必要なのである。

かくして、「もらい泣きの経済」は名称変更が必要になった。これからは、「共痛のもらい泣きの経済」を提唱しなければならない。共痛のもらい泣きの経済の現出に不可欠な、満たすべき条件は二つある。第一が「合成の誤謬(ごびゅう)」を回避すること。第二が「魚と蛇を取り違えないこと」だ。

「合成の誤謬」は、個別最適を足し上げても、全体最適が得られるとは限らないことを意味する。仮に全ての個人が自分にとって合理的な選択をしているとしよう。だが、だからといって、それらの個々人が構成する共同体全体にとって合理的な状態を現出させているとは限らない。個別最適を合成すると誤謬が生じる。これが合成の誤謬の「正体」といっていい。

蛇と魚、さそりと卵の取り違え

「あの日」から数日が経過する中で、まさにこの合成の誤謬が発生した。人々の買いだめによる物資不足である。先行き不透明感が充満するあの状況の中で、個々人が生活物資の備蓄に乗り出すのは、極めて合理的な行動といっていい。だが、それを夥(おびただ)しい数の個人が行った結果、日本の経済社会全体としては、トイレットペーパーや乾電池やコメやパンがスーパーやコンビニの店頭から消えてなくなるという実に不合理な結末を生んでしまった。

共痛のもらい泣きの経済において、このようなことが起こってはいけない。何よりも先に被災地の痛みを思い、余計なパニックを引き起こさないように自制する。合成の誤謬の回避に向けて、慎重に行動する。これが経済活動を営む我々の共通認識となっていれば、そこに共痛のもらい泣きの経済は出現する。

「魚と蛇を取り違えないこと」は聖書の教え。新約聖書の中の「ルカによる福音書」にはイエス・キリストの次の言葉がある。「あなたがたの中に、魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。卵を欲しがるのに、さそりを与える父親がいるだろうか」(新共同訳・ルカ11・11~12)。

何たる愚問と思うかもしれないが、当時の中東世界の河川には、蛇的な形状の魚がいた。ウナギやハモをイメージしてほしい。それらと間違え、子供に蛇を与えてしまう危険性は現実的なものだった。当時の砂漠には、くるりと丸まってしまうと卵そっくりになるさそりがいた。そこにも、見間違えの危険は大いに存在した。

「支援法」は短絡せずに

被災地を支援しようとするとき、これらの間違いを我々は犯してはならない。本当に必要とされている物資を届ける。切実に求められている援助の手を差し伸べる。しかし、安易に「これが必要とされているに違いない」「こんな助けが切に求められている」と短絡してはいけない。そんな思い込みに駆り立てられて突っ走らずに、慎重になる必要がある。

魚と蛇を見分けることは、実はそう簡単ではない。さそりがどう見ても卵にしか見えないこともある。それを肝に銘じておくことが、共痛のもらい泣きの経済の現出につながる。共痛のもらい泣きの涙には、高い知的覚醒度が伴わなければならない。知的覚醒度がなければ、合成の誤謬は回避できず、魚と蛇を見間違う。ただし、それだけでは足りない。より本質的には、感動のもらい泣き同様に己の胸を突き上げて来るような共感が不可欠なのだ。

あの日、筆者はこの涙を流すことが出来たか。それを自問し続けたい。これが「あの日」が筆者の「いま」に伝えようとしている伝言なのだと気付かされた。それをゆめゆめ忘れまい。

はま・のりこ

1952年東京都生まれ。一橋大学経済学部卒業。三菱総合研究所初代英国駐在員事務所所長。同社経済調査部長を経て、2002年から現職。専攻はマクロ経済分析、国際経済。

撮影/魚本勝之

『生活と自治』2021年3月号「特集 思考の補助線 東日本大震災から10年―あの日が「いま」に語りかける―」を転載しました。

【2021年3月22日掲載】