【連載】東日本大震災から10年 Vol.3

【寄稿1】ジャーナリスト・元朝日新聞社編集局長 外岡秀俊さん

【寄稿2】34歳 全国紙記者

東日本大震災から10年が過ぎた。直後に被災地を訪ね、惨状を取材した経験を有する記者の一人である外岡秀俊さん。

そしてもう一人、10年前、就職を目前の学生として震災に遇い、後に全国紙で働くようになった34歳の若手記者。2人はこの歳月の流れをどう見ているのだろうか。

【寄稿1】ジャーナリスト・元朝日新聞社編集局長 外岡秀俊さん

「複合被災」10年―うつろいゆく風景のなかで―

復旧なっても簡単には帰れない現実

新聞社を早期退職してから、来年(2021年)3月で10年になる。在職最後の仕事が、直前に起きた東日本大震災の被災地3県を、1週間をかけて車で回ることだった。

一面、見渡す限り広がる瓦礫(がれき)の山を探し回る捜索犬。津波で運ばれ、遠く離れた陸地に取り残された大型漁船。量販店の屋根に載ったままの黄色い小さな乗用車。灯りひとつない荒地に時折雪が降りしきり、凄まじい津波の爪痕は、無明の世界に閉ざされていった。

最後の原稿を書いた翌日、私は郷里の札幌に帰り、翌月から東北に南下して、被災地に通うようになった。フリージャーナリストの立場なので、公共交通機関や自転車に頼り、人から人へと紹介してもらいながら、蝸牛(カタツムリ)のようにノロノロと現地を移動した。

その一連の報告を「3・11複合被災」(岩波新書)、「震災と原発 国家の過ち」(朝日新書)にまとめてから、さらに9年あまりが過ぎようとしている。

最初の3年間は、さながらスローモーションを見ているかのように、復旧復興の歩みは遅かった。瓦礫を片付け、更地にし、地元の役場職員が全国に地権者を一軒一軒訪ねては、再開発や区画整理事業の同意を得ていた。それから気の遠くなるような作業を重ね、ようやく大型工事が始まった。

以降6年間は、木の芽が生えて丈高く伸びるまで、超低速度で撮影した映像を数分に早送りしたように、みるみるうちに風景は変わっていった。三陸はどこも、沿岸に巨大な防潮堤が張り巡らされ、多くの町から海が見えなくなった。岩手県の陸前高田市では、大きな山が削られ、ベルトコンベアで土が運ばれ、沿岸の土地がかさ上げされた。

それで懐かしいふるさとに人々は戻ってこられたかといえば、必ずしもそうではなかった。若い世代には何年ものあいだ、復興を待つゆとりはなかった。職場や子どもの教育の場を求めて移り住み、暮らし慣れた現住所を捨て元の土地に戻ることはかなり難しい。

一面、見渡す限り広がる瓦礫(がれき)の山を探し回る捜索犬。津波で運ばれ、遠く離れた陸地に取り残された大型漁船。量販店の屋根に載ったままの黄色い小さな乗用車。灯りひとつない荒地に時折雪が降りしきり、凄まじい津波の爪痕は、無明の世界に閉ざされていった。

最後の原稿を書いた翌日、私は郷里の札幌に帰り、翌月から東北に南下して、被災地に通うようになった。フリージャーナリストの立場なので、公共交通機関や自転車に頼り、人から人へと紹介してもらいながら、蝸牛(カタツムリ)のようにノロノロと現地を移動した。

その一連の報告を「3・11複合被災」(岩波新書)、「震災と原発 国家の過ち」(朝日新書)にまとめてから、さらに9年あまりが過ぎようとしている。

最初の3年間は、さながらスローモーションを見ているかのように、復旧復興の歩みは遅かった。瓦礫を片付け、更地にし、地元の役場職員が全国に地権者を一軒一軒訪ねては、再開発や区画整理事業の同意を得ていた。それから気の遠くなるような作業を重ね、ようやく大型工事が始まった。

以降6年間は、木の芽が生えて丈高く伸びるまで、超低速度で撮影した映像を数分に早送りしたように、みるみるうちに風景は変わっていった。三陸はどこも、沿岸に巨大な防潮堤が張り巡らされ、多くの町から海が見えなくなった。岩手県の陸前高田市では、大きな山が削られ、ベルトコンベアで土が運ばれ、沿岸の土地がかさ上げされた。

それで懐かしいふるさとに人々は戻ってこられたかといえば、必ずしもそうではなかった。若い世代には何年ものあいだ、復興を待つゆとりはなかった。職場や子どもの教育の場を求めて移り住み、暮らし慣れた現住所を捨て元の土地に戻ることはかなり難しい。

多くが家族を助けようとして逃げ遅れた

近代以降、これほど多くの現場映像が残る巨大災害はなかったはずだ。人々が個々の携帯やスマホで撮影した動画は膨大な量になる。巨大な黒い壁を形成しながら陸地に押し寄せる津波や、大波にさらわれる家屋や車に船。そして残された瓦礫の山の映像を見た記憶を宿したまま、いま被災地を訪ねれば、その復興の目覚ましさに驚く人は少なくあるまい。巨大な構築物が立ち並び、町並みは清潔でモダンだ。しかし、はたしてそれは被災地の人々が望む復興の姿だったろうか。

ここ数年、私は被災した人から頂戴した「こころの情景」という写真集をよくめくった。地元岩手県大船渡市の東海新報社が、震災後に発行した「思い出写真館・大船渡市」だ。そこには、雪化粧をした霊峰・五葉山や湾に浮かぶ珊瑚島、気仙町の「けんか七夕」の情景など、平穏な日常のなかにある故郷の風景が並んでいる。

たぶん、震災から10年後に広がる町並みを見て、被災した人々が見比べるのは被災直後の惨状ではなく、こうした心の中に残る穏やかな光景なのだろう。被災地の「いま」をはたから見れば、「見違えるような復興」かもしれないが、被災した人々の心は個々のふるさとに立ち返り、もう戻ってくることのない掛け替えのない者たちのもとに留まっている。

ここ数年、私は被災した人から頂戴した「こころの情景」という写真集をよくめくった。地元岩手県大船渡市の東海新報社が、震災後に発行した「思い出写真館・大船渡市」だ。そこには、雪化粧をした霊峰・五葉山や湾に浮かぶ珊瑚島、気仙町の「けんか七夕」の情景など、平穏な日常のなかにある故郷の風景が並んでいる。

たぶん、震災から10年後に広がる町並みを見て、被災した人々が見比べるのは被災直後の惨状ではなく、こうした心の中に残る穏やかな光景なのだろう。被災地の「いま」をはたから見れば、「見違えるような復興」かもしれないが、被災した人々の心は個々のふるさとに立ち返り、もう戻ってくることのない掛け替えのない者たちのもとに留まっている。

この震災を過酷にしたのは発災時刻だ。金曜日の午後2時46分、人々は職場に学校に買い物にと別れて出かけ、多くの家族は離れ離れになっていた。

震災直後、岩手県藤沢町で私が最初に会った順天堂大の内藤利夫医師は、ボランティアで検死にあたっていた。亡くなった人はみな顔見知りで、地元消防団や警察、診療所関係者には正視も耐えがたい。代わって身元を調べ、検死を引き受けているのだという。その内藤医師が、私の顔をじっと見つめて尋ねた。

「どうして、これほど多くの人が、車の中で溺れたのか、わかりますか?」

大きな地震で大地が揺れ、道路も寸断された。そこで渋滞が起きたためかと思った。内藤医師の答えは違った。

「多くの人は、お年寄りや子どもを避難させようと車で家に向かっていた。そこに津波が押し寄せて流されたのです」

逃げようとして遅れたのではなく、家族を助けようとして逃げ遅れた。しかも、その後、いまに至るまで約2500人もの人が行方不明のままだ。3連休明けの未明に起きて、ほとんどの人が家族と共に被災した阪神・淡路大震災とはまた違った、切ない心の痛みを引き摺って、長くうずくことになった。

「1万円を100カ月続けて送ってほしい」の叫びに

戦後最大の犠牲者を出した東日本大震災は、文字通り、私たちの暮らしや価値観を揺さぶり、震撼させた。同時に起きた東京電力の福島第一原発の事故もあって、私たちは、自然の猛威を軽んじていた自らを省み、原発に利便性を依存しながらその存在すら忘れていたことに思い至ったはずだった。

だが10年近くが経とうとしている今、私たちはどれほど、その驚きや畏(おそ)れ、価値観の見直しを内面化し、血肉化できたろう。

その後も引き続き起きた暴風水や台風、水害にそのつど注意を奪われ、忙殺され、あの日の衝撃を、どこかに置き忘れ、目を閉ざしてしまったのではないだろうか。

震災から2か月後、雑誌「AERA」(朝日新聞社)が『「原発と日本人 100人の証言』を刊行した。原発事故で故郷を追われた100人の証言を集めた臨時特別号だ。

その証言者の一人で福島県南相馬市から福島市、福井県敦賀市から横浜市へと避難した当時37歳の地元消防団員の訴えが忘れられない。彼はこう語った。

「ツイッターを見ていると、1か月で世の中の半分は震災を忘れたと感じます。これがあと1か月たつとまた半分になるのかと。焦って何かをしてくれなくていいから、被災者を忘れないでほしい。いま100万円を送ってくれるなら、1万円を100カ月続けて送ってほしい」

その100か月、8年3か月余りはもう過ぎた。

私たちは、当時の彼の訴えに幾ばくかは応えてきただろうか。耳を澄ませば声にならない声が聞こえてくる。私たちがとうに忘れても、彼はいまだに、同じ思いを心のなかで繰り返し訴えているような気がしてならない。

だが10年近くが経とうとしている今、私たちはどれほど、その驚きや畏(おそ)れ、価値観の見直しを内面化し、血肉化できたろう。

その後も引き続き起きた暴風水や台風、水害にそのつど注意を奪われ、忙殺され、あの日の衝撃を、どこかに置き忘れ、目を閉ざしてしまったのではないだろうか。

震災から2か月後、雑誌「AERA」(朝日新聞社)が『「原発と日本人 100人の証言』を刊行した。原発事故で故郷を追われた100人の証言を集めた臨時特別号だ。

その証言者の一人で福島県南相馬市から福島市、福井県敦賀市から横浜市へと避難した当時37歳の地元消防団員の訴えが忘れられない。彼はこう語った。

「ツイッターを見ていると、1か月で世の中の半分は震災を忘れたと感じます。これがあと1か月たつとまた半分になるのかと。焦って何かをしてくれなくていいから、被災者を忘れないでほしい。いま100万円を送ってくれるなら、1万円を100カ月続けて送ってほしい」

その100か月、8年3か月余りはもう過ぎた。

私たちは、当時の彼の訴えに幾ばくかは応えてきただろうか。耳を澄ませば声にならない声が聞こえてくる。私たちがとうに忘れても、彼はいまだに、同じ思いを心のなかで繰り返し訴えているような気がしてならない。

撮影/ 田嶋雅巳・魚本勝之

そとおか・ひでとし

北海道札幌市出身。北海道札幌南高等学校、東京大学法学部卒業。作家の久間十義は高校の同級生。1976年、東大在学中に石川啄木をテーマとした小説『北帰行』により文藝賞を受賞するが、その後小説を書くことはなく、1977年に卒業後、朝日新聞社へ入社。学芸部、社会部記者、ニューヨーク、ロンドン特派員、論説委員、ヨーロッパ総局長を経て東京本社編集局長。2011年3月、両親の面倒を看たいと考え、早期退職制度を用いて朝日新聞社を早期退職[1]。東京から故郷の札幌に戻る。その後、2014年1月に雑誌「文藝」2014年春号に、中原清一郎のペンネームで長編小説『カノン』を発表した。

【寄稿2】 全国紙記者(34 歳)

2万年の半減期に思う

2011年3月、出版業界への就職を夢見ながら、わたしは東京・神田の小さな文芸出版社に日参し、時給900円のアルバイトで露命をつなぐ学生だった。希望の会社に最終面接でことごとく落とされ、大学図書館のかび臭い書庫にこもってはゲラ刷りに赤ペンを走らせる日々を送るはめになった。

あの日、震災発生時の午後2時46分には、まじめに受ける気もなければ受かる気もしない総合商社の志望書を文字通り「チープ」な安普請のアパートの一室で書きなぐりながら、大きく激しい揺れから唯一の調理家電である電子レンジだけは壊されてなるかと、必死の思いで押さえていたのが思い起こされる。

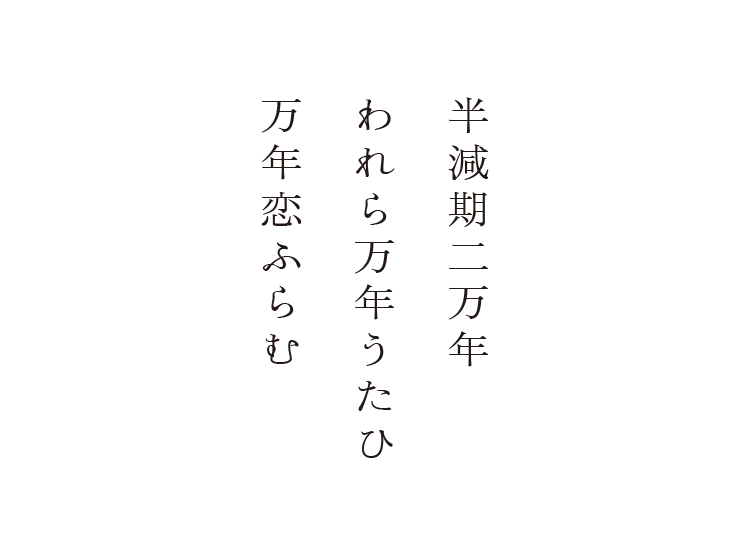

学生時代は国文学を専攻し、現役歌人の教授が主宰する短歌ゼミに籍を置いた。その経験も手伝って、われこそ当代の藤原定家たらんと歌人のまねごともした。浮世離れした空想で自分の不遇を慰めもした。この「なんちゃって定家的歌人」は、原発事故で飛散した放射性物質の影響が子々孫々に及ぶという報道を目の当たりにしたとき、こんな歌を詠んだ。

あの日、震災発生時の午後2時46分には、まじめに受ける気もなければ受かる気もしない総合商社の志望書を文字通り「チープ」な安普請のアパートの一室で書きなぐりながら、大きく激しい揺れから唯一の調理家電である電子レンジだけは壊されてなるかと、必死の思いで押さえていたのが思い起こされる。

学生時代は国文学を専攻し、現役歌人の教授が主宰する短歌ゼミに籍を置いた。その経験も手伝って、われこそ当代の藤原定家たらんと歌人のまねごともした。浮世離れした空想で自分の不遇を慰めもした。この「なんちゃって定家的歌人」は、原発事故で飛散した放射性物質の影響が子々孫々に及ぶという報道を目の当たりにしたとき、こんな歌を詠んだ。

自作自解の野暮を承知で申し上げれば、プルトニウム239なる放射性物質は地球時間ではわずかというしかない2万年ほどで半分の数になり、やがて独り静かに消えてゆくとされる。その間も我ら人類はにぎやかに歌い交わし、また恋を謳歌(おうか)するだろう、との意を込めた。

ようやく2万年のうち10年が過ぎた今、この歌を見返すと「何とまぁ、楽天的なこと」と人には呆れられるのが落ちだが、白面(はくめん)の青年歌人は大震災の地殻変動で突如聳え(そびえ)立った「万年」という時間の壁を前に、言葉の大砲で一気呵成(いっきかせい)に大穴を穿(うが)たん、の心意気だった。震災直後に金子みすゞの詩が流行し、猫も杓子(しゃくし)もにわかに「言葉の力」を唱える世相にありながら、優に千年を数える和歌・短歌の営為には目もくれないことへの反発心も同居していた。

あの日から10年の時を経た。わたしは結局身過ぎ世過ぎで全国紙の記者となり、切った、張ったが付きものの事件取材に明け暮れるようになった。次第に青雲の志は色褪せ、歯ばかりが煙草の脂で黄ばんでいく。「紅旗征戎吾ガ事ニ非ズ」と大見得を切り、歌道を邁進した定家先生とは、いまは疎遠になるばかりの何やら情けなくもある日常を生きている。

とはいえ、ブン屋暮らしにも功徳はあり、さながら羽のようにふわふわするばかりだったわが言の葉も、いつしか地に足が着き、叩けば音が出る程度には固まってきた気もしないではない。定家のごとき言の葉の大砲はさておくとしても、まずはつるはし程度の大きさでこつこつと、歪んだ拝金主義に染まりつつある日本社会の現実を掘り進めてやらんと決意するばかりだ。

撮影/ 魚本勝之