[本の花束2021年6月]先祖から受け継いできた大地を、たった一代で食い潰した 写真家・大西暢夫さん

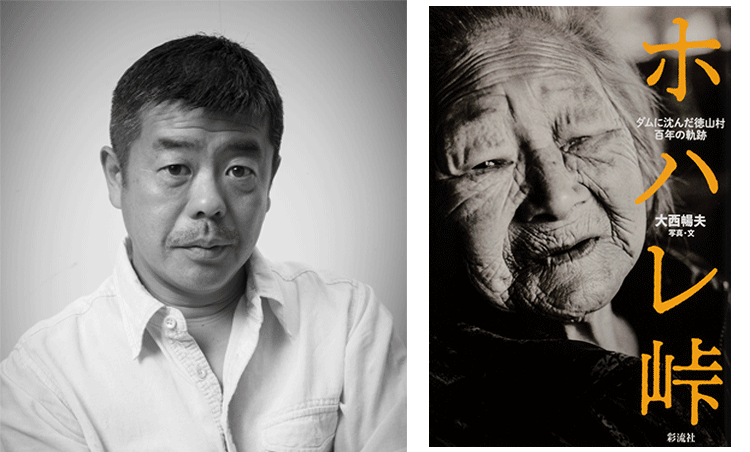

写真家 大西暢夫さん

日本最大のダムに沈んだ岐阜県徳山村。その集落に最後のひとりとして暮らし続けたのが廣瀬ゆきえさん。

20年以上の歳月をかけて、徳山村とゆきえさんを取材し続けた大西暢夫さんにお話を伺いました。

──徳山村を取材するようになったきっかを教えてください。

僕自身も徳山村の下流にある揖斐郡(いびぐん)池田町で育ったので、中学校でダムに沈む徳山村を描いた『ふるさと』(1983年、神山征二郎監督)という映画を観る機会があったんです。大人たちは地元に日本一のダムができると盛り上がっていたけれど、僕は昔から人が暮らしてきた土地が、二度と行けない場所になるということがショックでガツンと来た。何か違うと思った。その映画を観て僕のなかで ‟スイッチ” が入ったんでしょうね。

──その後、東京でカメラマンとして活動していた20代の頃、再び徳山村に出会われたのですね。

朝から食べ物を得るために山に出ていくゆきえばあさんたちの狩猟採集生活にまず衝撃を受けました。トチの実を採り、川の水に何度も晒したりしてアクを取って、食べられるまでに2か月かかる。料理本にあるような「アクを取る」なんかとは全然違う、最強のアク(笑)。アクを取るためには大量の木灰が必要で、そのためにはさらに大量の薪が必要で。その時間軸は、都会の便利で豊かな生活にはまったくないものでした。食べ物にしても、考え方にしてもすべての価値観をひっくり返されたような衝撃で、それから20年以上、取材に通い続けることになりました。

──徳山村がダムに沈んだのは2006年のことでしたね。

村がダムに沈む日、いつもは気にもとめなかった小さな虫や動物たちを見て、みんな沈んで死んでしまうんだなと思いながら、山に謝っていました。報道陣が多く押し寄せて、ダムのゲートがギロチンのように降りる様子を写真に撮っていた。彼らが、その瞬間ばかりを見ていて、これが何かのエンディングのように報じているのが悔しくて。

このダムを背負っていく僕らにとっては、むしろここからがスタートだと思っていましたから。

──本書でもダムのシーンはほんの序盤。物語はここから始まるという感じでしたね。

僕が徳山村に通い出した頃から、すでに村の人たちの日々の生活の隣にダム建設は重くのしかかっていて。村が沈む秒読みのなかで、それでも春夏秋冬の暮らしを続けていました。ダムの寿命は百年程といわれているけれど、人間でいえば一世代の時間軸でしかない。ゆきえさんは、長年先祖から受け継いできた大地を「たった一代で食い潰した」と語っていました。移転して国からお金を補償してもらっても、30年経つと古い家が残っているだけ。人間関係もなくなった。何百年も人間を食べさせてくれていた豊かな山で、自給自足のゴミの出ない暮らしを続けてきた人たち。今の社会で僕らが求めている答えはそこにあったはずなのに、それと引き換えに大きな粗大ゴミを未来に残すことになってしまった。

──ゆきえさんが子ども時代に、繭の入った竹籠を担いでホハレ峠を越えた話は印象的でした。それから北海道の農家へ嫁ぎ、また徳山村に戻ったことなど、ゆきえさんの生涯を追う大西さんの道のりはまるでロードムービーを見ているようでした。

「ばあちゃんは何を思って暮らしてきたのかな?」 亡くなる直前までそんな話をしていたけれど、僕が問うてもゆきえさんは笑っているだけで答えてはくれなかった。でも、時間をかけて取材していくなかで、その答えは受け取っていたと思います。コロナ禍で生活の価値観が変わって、本当の豊かさとは何かということを考える人が増えていると感じます。20代の僕がゆきえさんと出会って衝撃を受けたように、この本はむしろ若い人たちのほうが新鮮に読んでくれるかもしれないと思っています。お金の価値観などを考え直すきっかけにもなるのではないかと期待しています。

──今日は貴重なお話をありがとうございました。

朝から食べ物を得るために山に出ていくゆきえばあさんたちの狩猟採集生活にまず衝撃を受けました。トチの実を採り、川の水に何度も晒したりしてアクを取って、食べられるまでに2か月かかる。料理本にあるような「アクを取る」なんかとは全然違う、最強のアク(笑)。アクを取るためには大量の木灰が必要で、そのためにはさらに大量の薪が必要で。その時間軸は、都会の便利で豊かな生活にはまったくないものでした。食べ物にしても、考え方にしてもすべての価値観をひっくり返されたような衝撃で、それから20年以上、取材に通い続けることになりました。

──徳山村がダムに沈んだのは2006年のことでしたね。

村がダムに沈む日、いつもは気にもとめなかった小さな虫や動物たちを見て、みんな沈んで死んでしまうんだなと思いながら、山に謝っていました。報道陣が多く押し寄せて、ダムのゲートがギロチンのように降りる様子を写真に撮っていた。彼らが、その瞬間ばかりを見ていて、これが何かのエンディングのように報じているのが悔しくて。

このダムを背負っていく僕らにとっては、むしろここからがスタートだと思っていましたから。

──本書でもダムのシーンはほんの序盤。物語はここから始まるという感じでしたね。

僕が徳山村に通い出した頃から、すでに村の人たちの日々の生活の隣にダム建設は重くのしかかっていて。村が沈む秒読みのなかで、それでも春夏秋冬の暮らしを続けていました。ダムの寿命は百年程といわれているけれど、人間でいえば一世代の時間軸でしかない。ゆきえさんは、長年先祖から受け継いできた大地を「たった一代で食い潰した」と語っていました。移転して国からお金を補償してもらっても、30年経つと古い家が残っているだけ。人間関係もなくなった。何百年も人間を食べさせてくれていた豊かな山で、自給自足のゴミの出ない暮らしを続けてきた人たち。今の社会で僕らが求めている答えはそこにあったはずなのに、それと引き換えに大きな粗大ゴミを未来に残すことになってしまった。

──ゆきえさんが子ども時代に、繭の入った竹籠を担いでホハレ峠を越えた話は印象的でした。それから北海道の農家へ嫁ぎ、また徳山村に戻ったことなど、ゆきえさんの生涯を追う大西さんの道のりはまるでロードムービーを見ているようでした。

「ばあちゃんは何を思って暮らしてきたのかな?」 亡くなる直前までそんな話をしていたけれど、僕が問うてもゆきえさんは笑っているだけで答えてはくれなかった。でも、時間をかけて取材していくなかで、その答えは受け取っていたと思います。コロナ禍で生活の価値観が変わって、本当の豊かさとは何かということを考える人が増えていると感じます。20代の僕がゆきえさんと出会って衝撃を受けたように、この本はむしろ若い人たちのほうが新鮮に読んでくれるかもしれないと思っています。お金の価値観などを考え直すきっかけにもなるのではないかと期待しています。

──今日は貴重なお話をありがとうございました。

インタビュー:岩崎眞美子

取材:2021年3月

●おおにしのぶお/1968年、岐阜県生まれ。東京綜合写真専門学校卒後、写真家・映画監督の本橋成一氏に師事。1998年にフリーカメラマンとして独立。2010年より故郷の岐阜県に拠点を移す。著書に『おばあちゃんは木になった』 『水になった村』 『ここで土になる』など多数。映画監督作品に『家族の軌跡――3.11の記憶から』など。

書籍撮影:花村英博

『ホハレ峠 ダムに沈んだ徳山村 百年の軌跡』

大西暢夫 著 彩流社(2020年4月)

18.8cm×13cm 270頁

【ホハレ峠】 岐阜県揖斐郡にある、旧徳山村から隣の坂内村(現・揖斐川町)と川上地区につながる峠(標高約814m)。山から山を歩いて人びとが交流・流通をおこなった、街からは見えない道。

大西暢夫 著 彩流社(2020年4月)

18.8cm×13cm 270頁

【ホハレ峠】 岐阜県揖斐郡にある、旧徳山村から隣の坂内村(現・揖斐川町)と川上地区につながる峠(標高約814m)。山から山を歩いて人びとが交流・流通をおこなった、街からは見えない道。

図書の共同購入カタログ『本の花束』2020年6月3回号の記事を転載しました。