沖縄で、サトウキビ生産も製糖も【素精糖、真塩 他】

素精糖の原料は、沖縄県産サトウキビ100%だ。生産者は糸満市にある生活クラブ連合会の提携生産者、「青い海」。紅葉堂の素精糖カステラ、日東富士製粉のホットケーキミックスなどの消費材の原材料としても、広く使われている。

製糖は真冬の仕事

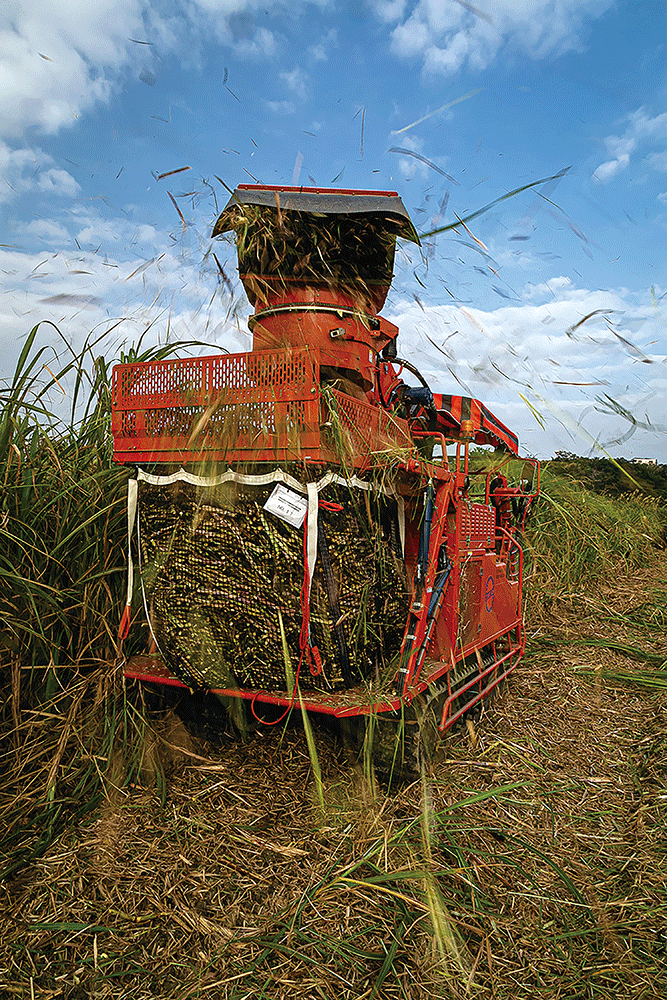

ハーベスターは1993年に導入された。サトウキビを刈り取り、葉を取り除き、茎を30センチほどの長さにカットする。手刈りに比べ、収穫が格段に早くなった。現在、60%をハーベスターで収穫する

沖縄県では、12月に入るとサトウキビの刈り取りが始まる。本島内で収穫されたサトウキビを荷台に満載にしたトラックが、沖縄本島に一つだけある製糖工場を目指す。那覇市から北東へ車で1時間ほどのうるま市にある「ゆがふ製糖」だ。

搬入されたサトウキビは、すぐに裁断機、カッターなどにかけられ細かく砕かれる。それを圧搾機で搾汁し、加熱しながら不純物を取り除く工程を経て、遠心分離機で結晶と糖蜜に分けられる。結晶は「粗糖」と呼ばれる原料糖だが、ミネラルを含む糖蜜と完全には分離することができないので、茶色みを帯びている。

収穫から搾汁までは、サトウキビができるだけ新鮮なうちに行う。生産量を高め、質の変化を防ぐためだ。農家と運搬業者、製糖工場の忙しい毎日が3月末まで続く。

沖縄本島で刈り取られたサトウキビは、うるま市にある「ゆがふ製糖」に運ばれ、粗糖に加工される

できたての粗糖。ほとんどが精製糖会社に引き取られ、溶解後精製してさまざまな砂糖に加工される

青い海では、粗糖の糖蜜を調整し、温風で乾燥する。さらさらと使いやすい素精糖ができる

素精糖。栄養成分表示に注目!

「粗糖」に注目

素精糖の生産者、「青い海」は、沖縄県糸満市にある生活クラブ連合会の提携生産者だ。1978年、「海っ子」という名前の塩の取り組みから提携が始まった。当時は、71年に成立した「塩業近代化臨時措置法」により、日本では「イオン交換膜製塩」以外の方法では塩の製造ができず、一般企業による販売や輸入も制約下にあった。だが、この塩の成分は塩化ナトリウム99%。うま味やミネラルを含まないため、組合員は不満を持つようになる。そこで、青い海では、輸入塩を沖縄の地下水に溶かし、平釜でゆっくり結晶させた塩、海っ子を開発し共同購入を始めた。この塩は、後に「真塩」と名付けられる。

この頃は食生活が多様化し、「自然食品」がブームになりつつあった。「ミネラルを含み健康にいい」といわれた「三温糖」もその一つで、上白糖を共同購入していた組合員からも、三温糖への要望が高まっていった。そこで調査が始まる。

当時、粗糖の約70%はオーストラリアやキューバから輸入していた。粗糖を買い取った精製糖会社は一時保管し、時期を見て砂糖に加工する。工場では粗糖を溶解してから不純物を取り除き、無色透明の糖液を作る。この糖液を煮つめ砂糖の結晶を取り出す。残った糖液をさらに煮つめ再び砂糖の結晶を取り出す。これを何回か繰り返し、上白糖、グラニュー糖、中ザラ糖など、用途別の砂糖を次々に作る。何回も熱が加えられ、最後に残った茶色い色がついた糖液から作られる結晶が三温糖だ。三温糖の茶色い色は、精製する前の粗糖に含まれるミネラルの色ではないことがわかった。

生活クラブでは、精製前の、まだミネラルが残っている粗糖の取り組みを検討した。しかし輸入粗糖は、精製されることが前提なので、生産地からの運搬や保管方法が丁寧ではなく、加工地や生産された時期も確認ができない。そこで、どこでどのように生産されたかが明らかな国内産の粗糖を探すことにした。

この頃は食生活が多様化し、「自然食品」がブームになりつつあった。「ミネラルを含み健康にいい」といわれた「三温糖」もその一つで、上白糖を共同購入していた組合員からも、三温糖への要望が高まっていった。そこで調査が始まる。

当時、粗糖の約70%はオーストラリアやキューバから輸入していた。粗糖を買い取った精製糖会社は一時保管し、時期を見て砂糖に加工する。工場では粗糖を溶解してから不純物を取り除き、無色透明の糖液を作る。この糖液を煮つめ砂糖の結晶を取り出す。残った糖液をさらに煮つめ再び砂糖の結晶を取り出す。これを何回か繰り返し、上白糖、グラニュー糖、中ザラ糖など、用途別の砂糖を次々に作る。何回も熱が加えられ、最後に残った茶色い色がついた糖液から作られる結晶が三温糖だ。三温糖の茶色い色は、精製する前の粗糖に含まれるミネラルの色ではないことがわかった。

生活クラブでは、精製前の、まだミネラルが残っている粗糖の取り組みを検討した。しかし輸入粗糖は、精製されることが前提なので、生産地からの運搬や保管方法が丁寧ではなく、加工地や生産された時期も確認ができない。そこで、どこでどのように生産されたかが明らかな国内産の粗糖を探すことにした。

使う人とともに

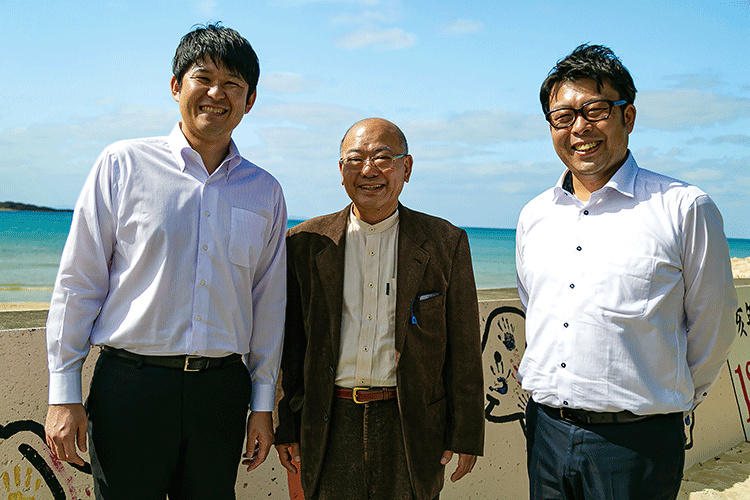

「私たち青い海は、大切な基礎調味料を沖縄から届けていますよ」。左から取締役の屋嘉比元さん、代表取締役社長の又吉元榮さん、東京営業所の竹中健一さん

青い海が最初に紹介したのは、離島の波照間島で作られる黒砂糖だった。黒砂糖は、サトウキビの搾り汁のアクを取り煮詰めて作る。ミネラル類をそのまま含むがクセが強く、飲み物には合わず、料理にも使いにくい。白砂糖に代わる基礎調味料とはならなかった。

その後、青い海は、沖縄県国頭(くにがみ)郡今帰仁村(なきじんそん)に工場がある北部製糖(本社・浦添市)から粗糖を仕入れ、自ら製品化することを考えた。ふるいにかけ異物を取り除き、検査後、そのまま袋詰めする。87年より供給が始まる「素精糖」の誕生だ。

白砂糖のように、粗糖を溶解してから不純物を取り除く精製工程がなく、カリウムやカルシウム、マグネシウムなどのミネラル分が残る。黒砂糖よりも使い勝手が良い砂糖として人気があったが、糖蜜がまだ少し残っているため固まりやすかったり、袋の内側にくっついてしまったりすることがあった。

その後、青い海は、沖縄県国頭(くにがみ)郡今帰仁村(なきじんそん)に工場がある北部製糖(本社・浦添市)から粗糖を仕入れ、自ら製品化することを考えた。ふるいにかけ異物を取り除き、検査後、そのまま袋詰めする。87年より供給が始まる「素精糖」の誕生だ。

白砂糖のように、粗糖を溶解してから不純物を取り除く精製工程がなく、カリウムやカルシウム、マグネシウムなどのミネラル分が残る。黒砂糖よりも使い勝手が良い砂糖として人気があったが、糖蜜がまだ少し残っているため固まりやすかったり、袋の内側にくっついてしまったりすることがあった。

青い海の代表取締役社長、又吉元榮(げんえい)さんはその頃を振り返る。「当時の組合員は、最後には袋に水を入れて残った素精糖を溶かしながら使っていましたよ。私はこれを知って、とても大事に思われているんだなと、感心しました」

素精糖は、さらに糖蜜を除けばサラサラになり使いやすくなる。又吉さんは組合員に、ミネラルは少なくなるが、糖蜜を分離するか、それともこのまま使うのかと問いかけた。「意見は2分しましたよ。でも可能な限り糖蜜を取り除き使いやすくすることに落ち着きました」

素精糖は、さらに糖蜜を除けばサラサラになり使いやすくなる。又吉さんは組合員に、ミネラルは少なくなるが、糖蜜を分離するか、それともこのまま使うのかと問いかけた。「意見は2分しましたよ。でも可能な限り糖蜜を取り除き使いやすくすることに落ち着きました」

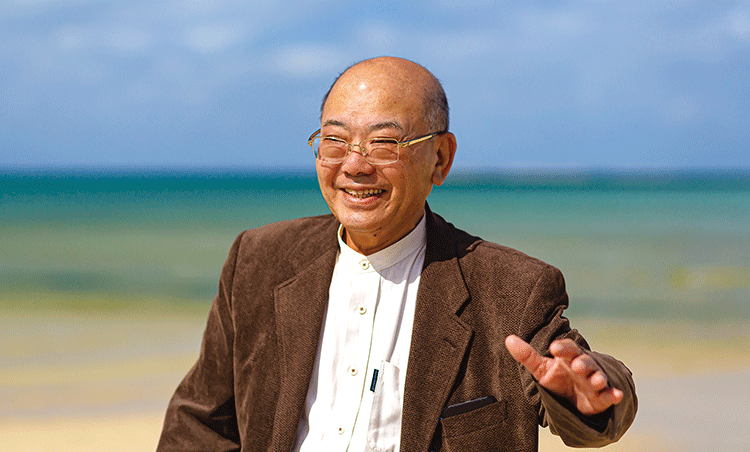

沖縄の海水で作る塩、サトウキビを原料とする砂糖の生産者、「青い海」の代表取締役社長、又吉元榮さん

1年間をかけて糖蜜を除く技術を開発し、乾燥工程も設けた。それでもまだ結晶にはわずかに糖蜜が残り、吸湿しやすく匂いも移りやすい。できたてはサラサラだが、保管するうちに固まってしまうこともある。「ミネラルの組成や経時変化を探りながら、扱いやすい砂糖に生まれ変わらせていきたいです」。又吉さんは、素精糖はまだまだ発展途上だと言う。組合員が使いながら、今ある消費材の望む形を生産者に伝え、変えていく。ものづくりの原点のようだ。

減りゆく生産

サトウキビは、1年を通して気温の差が小さく温暖な亜熱帯気候の土地でよく育つ。沖縄県は台風が多く通る地域だが、強風に倒されてもまた起き上がり、水不足にも強いサトウキビは、同県の気候に適した基幹作物だ。農家の70%が栽培し、作付面積は農産物の50%を占める。

第2次世界大戦以前は、沖縄本島では2600余の製糖小屋や、「サーター(砂糖)小屋」と呼ばれる共同製糖所があった。戦後、大規模な製糖工場が造られると、サトウキビを栽培する農家の戸数も生産量も大幅に増えた。60年代のピーク時には、農家は約5万5千戸、生産量は144万トンに達していた。

サトウキビは成長すると3メートルにもなる。収穫は重労働で、90年ぐらいまでは家族総出で手刈りをしていた。その後生産者の高齢化が進み、沖縄本島が都市化するにつれて高収入の仕事が増えると、農家も栽培面積も減っていった。現在はどちらもピーク時の10分の1。5千軒ほどの農家が約12万トンのサトウキビを生産する。製糖会社も、以前は沖縄本島に5社あり、6工場を稼働させていた。しかしサトウキビの栽培が減るにつれ何回かの統廃合を経て、2015年、ゆがふ製糖1社となった。

ゆがふ製糖の今期のサトウキビの搬入量は約12万5千トン。生産された粗糖は1万5千トンだ。主な販売先は三井製糖や北部製糖などの精製糖会社。青い海は、北部製糖から1年間に800トンほどの粗糖を仕入れ、そのうち8割を素精糖に加工する。「国際相場で取引される輸入粗糖は、商社が2年から3年間、在庫として抱えることがあります。私たちは1年ほどで製品化し供給します。そういった意味では新鮮ですよ」と又吉さん。

素精糖は、30年以上前に食生活を振り返った組合員と、粗糖の存在にたどり着いた生産者が共に伝え、使い継いできたかけがえのない結晶だ。

撮影/田嶋雅巳

文/本紙・伊澤小枝子

文/本紙・伊澤小枝子

サトウキビをまるごと

サトウキビ1トンからほぼ120キログラムの粗糖ができる。さらに葉や、糖液を搾った後の茎など、すべてが、次期生産のための肥料や、工場を稼働するための燃料として無駄なく利用される。

沖縄県うるま市にあるゆがふ製糖では、サトウキビが製糖工場に搬入されると、ついている葉は取り除かれ、堆肥の原料となる。搾汁後に残った搾りかすは「バガス」といい、その9割はボイラー用の燃料として使われ、残りは堆肥工場に引き取られる。搾汁した糖液は、沈殿槽で不純物を沈殿させ、上澄み液を回収し、濃縮工程に入る。この時残る沈殿物は「フィルターケーキ」とよばれ、サトウキビ農家に引き取られ、良質な肥料として使われる。

回収した上澄み液は、濃縮して砂糖の結晶を作り、遠心分離機にかけ、粗糖と糖蜜に分ける。分離した糖蜜は工業用アルコールなどの原料となる。

工場が稼働するのはサトウキビが搬入される12月末から翌年の3月末まで。ボイラーでバガスを燃焼し蒸気を発生させてタービンを回し自家発電を行う。バガスができるまでは重油も使うが、工場稼働中の燃料源のほとんどはバガスだ。粗糖の出荷が完了するとともに工場も稼働を停止し、次の製糖シーズンのためのメンテナンスに入る。

沖縄県うるま市にあるゆがふ製糖では、サトウキビが製糖工場に搬入されると、ついている葉は取り除かれ、堆肥の原料となる。搾汁後に残った搾りかすは「バガス」といい、その9割はボイラー用の燃料として使われ、残りは堆肥工場に引き取られる。搾汁した糖液は、沈殿槽で不純物を沈殿させ、上澄み液を回収し、濃縮工程に入る。この時残る沈殿物は「フィルターケーキ」とよばれ、サトウキビ農家に引き取られ、良質な肥料として使われる。

回収した上澄み液は、濃縮して砂糖の結晶を作り、遠心分離機にかけ、粗糖と糖蜜に分ける。分離した糖蜜は工業用アルコールなどの原料となる。

工場が稼働するのはサトウキビが搬入される12月末から翌年の3月末まで。ボイラーでバガスを燃焼し蒸気を発生させてタービンを回し自家発電を行う。バガスができるまでは重油も使うが、工場稼働中の燃料源のほとんどはバガスだ。粗糖の出荷が完了するとともに工場も稼働を停止し、次の製糖シーズンのためのメンテナンスに入る。

沖縄県には、粗糖を生産する製糖工場が、本島にあるゆがふ製糖をはじめ9工場ある。また、波照間島や与那国島など八つの離島にある製糖工場では、黒糖が作られる。

黒糖は、サトウキビから取り出した糖液を煮沸濃縮したもので、含まれるミネラル分がそのまま残る。サトウキビの品種が同じでも、栽培される土地の土壌や気候によって、含まれる糖蜜の色合いや風味が変わることがある。黒糖はその違いがよくわかり、生産地により独特の香りや味わいを持つ。沖縄本島のサトウキビ生産は減る傾向にあるが、離島では貴重な収入源となっている。

青い海では、精製糖会社である北部製糖の倉庫に保管された1年分の粗糖を、毎月の申し込みに応じて仕入れ素精糖に加工する。「糖蜜がわずかに残る素精糖は、4月から5月にかけて新糖に切り替わると、色や風味の変化に気づきますよ」と代表取締役社長の又吉元榮さん。手元に届く素精糖が、毎年生産される農産物が原料だと実感する時期だ。

素精糖をさらに砕いて粉末状にしたものが「素精糖粉末」。常温で水に溶けてとても使いやすい。取材時、撮影のために1時間ほどビーチを歩いた後に、シークワーサーと素精糖粉末で作ったジュースをいただいた。蒸し暑い夏に、吹く風にざわわと揺れるサトウキビ畑を思い浮かべながら飲みたいジュースだった。

黒糖は、サトウキビから取り出した糖液を煮沸濃縮したもので、含まれるミネラル分がそのまま残る。サトウキビの品種が同じでも、栽培される土地の土壌や気候によって、含まれる糖蜜の色合いや風味が変わることがある。黒糖はその違いがよくわかり、生産地により独特の香りや味わいを持つ。沖縄本島のサトウキビ生産は減る傾向にあるが、離島では貴重な収入源となっている。

青い海では、精製糖会社である北部製糖の倉庫に保管された1年分の粗糖を、毎月の申し込みに応じて仕入れ素精糖に加工する。「糖蜜がわずかに残る素精糖は、4月から5月にかけて新糖に切り替わると、色や風味の変化に気づきますよ」と代表取締役社長の又吉元榮さん。手元に届く素精糖が、毎年生産される農産物が原料だと実感する時期だ。

素精糖をさらに砕いて粉末状にしたものが「素精糖粉末」。常温で水に溶けてとても使いやすい。取材時、撮影のために1時間ほどビーチを歩いた後に、シークワーサーと素精糖粉末で作ったジュースをいただいた。蒸し暑い夏に、吹く風にざわわと揺れるサトウキビ畑を思い浮かべながら飲みたいジュースだった。

※今回の記事の取材は、2019年2月に行いました。

撮影/田嶋雅巳

文/本紙・伊澤小枝子

文/本紙・伊澤小枝子

『生活と自治』2021年7月号「新連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。

【2021年7月20日掲載】