【連載】斎藤貴男のメディア・ウォッチvol.5 2021年、ポスト東京五輪を顧みれば――

新しい政権が誕生し、衆院選ではまたしても自民党が絶対安定多数の議席を確保した。世界に目を開けば、米中の対立が激しさを増すばかり。ロシアやEUの動向も合わせて、帝国主義の時代へと回帰しつつあるようにさえ見える。

地球温暖化で気候危機が迫り来る。とりあえずは沈静化したらしい新型コロナウイルス感染症だって、いつ第6波が訪れるかもわからない。

世界も日本も、あらゆる意味と領域で地殻変動の時代なのだ。ではあるけれど、どうにも問題意識を持ちにくい。次々に飛び込んでくる重大ニュースに、特に引っ掛かりを感じることもないままに、ただ何となく、時間だけが過ぎていく。

そんな感覚に襲われているのは、ひとり筆者だけだろうか。違うと思う。多くの人々に共有されている自意識ではないかと考える。

コロナ禍での日常が、それだけで過酷だったせいもある。と同時に、適切な「アジェンダ・セッティング」――すなわち、今いったい何が問題なのか、どんな点について議論が必要なのかという「議題設定」が、なされていないような気がしてならない。

これは本来、マスメディアの重要な役割であるはずだ。絶え間ない取材と、そこから導かれた問題意識に基づくアジェンダ・セッティングがなければ、民主主義社会は成立しない。にもかかわらず、その機能が十分に働いていないとすれば――。

地球温暖化で気候危機が迫り来る。とりあえずは沈静化したらしい新型コロナウイルス感染症だって、いつ第6波が訪れるかもわからない。

世界も日本も、あらゆる意味と領域で地殻変動の時代なのだ。ではあるけれど、どうにも問題意識を持ちにくい。次々に飛び込んでくる重大ニュースに、特に引っ掛かりを感じることもないままに、ただ何となく、時間だけが過ぎていく。

そんな感覚に襲われているのは、ひとり筆者だけだろうか。違うと思う。多くの人々に共有されている自意識ではないかと考える。

コロナ禍での日常が、それだけで過酷だったせいもある。と同時に、適切な「アジェンダ・セッティング」――すなわち、今いったい何が問題なのか、どんな点について議論が必要なのかという「議題設定」が、なされていないような気がしてならない。

これは本来、マスメディアの重要な役割であるはずだ。絶え間ない取材と、そこから導かれた問題意識に基づくアジェンダ・セッティングがなければ、民主主義社会は成立しない。にもかかわらず、その機能が十分に働いていないとすれば――。

チェック機能を放棄したメディアの醜態

全5回の企画記事「検証 東京五輪」が、『東京新聞』の朝刊一面で連載されたのは、10月8日から13日にかけてのことである。新型コロナウイルスの感染拡大が第5波のただ中で、圧倒的多数を占めていた反対の声を抑えて強行された大会の確認作業に、この時点では、いや現在に至るまで、他のどのメディアも取り組んでいないと言って過言でない。

東京新聞は、報道機関として当然の責務を果たそうとした。各回の大見出しと内容は、概(おおむ)ね以下の通りである。

連載の1回目は〈IOCは絶対〉と題して、バッハ会長に代表される国際オリンピック委員会の横暴を批判した。2回目〈経費 倍以上に膨張〉は、野放図に費消された大会費用の問題を指摘。天文学的な金額に膨れ上がった赤字のツケが都民と国民に残された。

3回目の〈地域医療の負担に〉は、まさに新型コロナの感染拡大への対応で手一杯だった地域医療が、五輪の強行でさらに疲弊した実態を描く。事前の予想ほどにはダメージが広がらなかったようなのが幸運ではあるけれども。

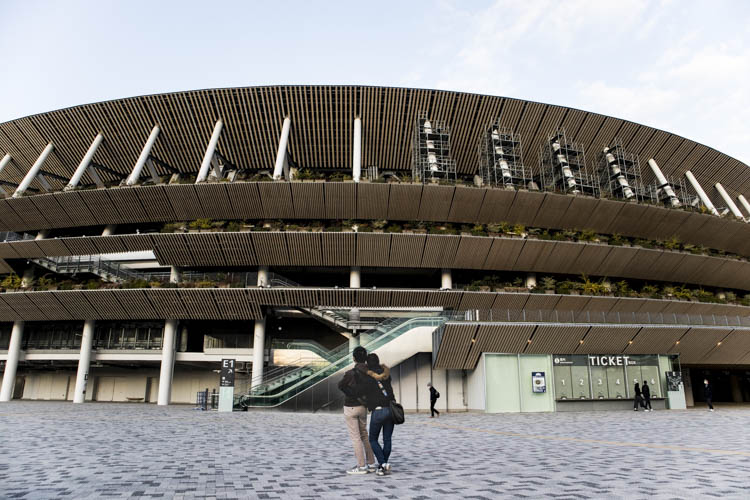

大会では酷暑の下で75人もの選手が熱中症に陥り、また大量の弁当が廃棄されるなどした実態を追ったのが、4回目の〈持続可能性に逆行〉。最終回は〈レガシー化 不透明〉である。競技場施設の数々を、五輪の“レガシー(遺産)”として活用してほしいと、都は呼びかけている。が、そのためにはアクセス面や環境、コスト等の課題が多すぎて――。

東京新聞は、報道機関として当然の責務を果たそうとした。各回の大見出しと内容は、概(おおむ)ね以下の通りである。

連載の1回目は〈IOCは絶対〉と題して、バッハ会長に代表される国際オリンピック委員会の横暴を批判した。2回目〈経費 倍以上に膨張〉は、野放図に費消された大会費用の問題を指摘。天文学的な金額に膨れ上がった赤字のツケが都民と国民に残された。

3回目の〈地域医療の負担に〉は、まさに新型コロナの感染拡大への対応で手一杯だった地域医療が、五輪の強行でさらに疲弊した実態を描く。事前の予想ほどにはダメージが広がらなかったようなのが幸運ではあるけれども。

大会では酷暑の下で75人もの選手が熱中症に陥り、また大量の弁当が廃棄されるなどした実態を追ったのが、4回目の〈持続可能性に逆行〉。最終回は〈レガシー化 不透明〉である。競技場施設の数々を、五輪の“レガシー(遺産)”として活用してほしいと、都は呼びかけている。が、そのためにはアクセス面や環境、コスト等の課題が多すぎて――。

編集局の自負は相当なものだった。最終回が載った13日付朝刊の「編集日誌」欄でも、〈毎日さまざまなニュースがある中、全て一面掲載という連載はなかなかありません〉〈今回の大会で起こったことを正確に歴史に残すためにも、しっかり総括することが大切です〉と、自画自賛していた。

この連載は、しかし、企画の趣旨ほどには目立たなかった印象を否めない。一面に詰め込まれた、それこそ“さまざまなニュース”の洪水の中に埋没していた感がある。

質量ともに物足りなさばかりが残った。たとえば朝日、毎日、読売、日本経済、産経の5大全国紙すべてと、ブロック紙大手の北海道新聞が東京五輪の公式スポンサーに名を連ね、報道機関としてのチェック機能を放棄してしまったという醜態への言及が一行もない。同業他社への配慮が、五輪報道の本質に優先されれば、それだけで連載の価値は水泡に帰してしまう。

――と、筆者自身は考えている。東京新聞が五輪ビジネスの当事者になる選択をしなかった矜持(きょうじ)、ともかくも検証を試みた意気に免じて、あまり原理原則に拘らない立場を取ったとしても、ならば招致をめぐる竹田恆和・前JOC会長の贈賄疑惑のその後はどうか。差別的な言動で海外の不興を買い、事前の混乱を招いた大会関係者たちの任命責任は。そも、強行開催で民主主義を圧殺した暴挙の落とし前は――。

何も問われていないではないか。

衆院選は総裁選の延長というイメージが

祝祭の舞台が五輪からパラリンピックへと移り、ついに9月5日の閉会式を目前に控えた頃のこと。当時の菅義偉首相が1日に、それまで選択肢のひとつとされていた9月中旬の衆院解散を見送る考えを表明し、3日には自民党総裁選に立候補しない考えを明らかにした。日本のアジェンダはこの過程で、新型コロナや東京五輪から、「自民党」に切り替えられたのである。

新聞もテレビもたちまち総裁選一色に染め上げられた。自民党員のみが投票権を持つ内輪の「選挙」には、公職選挙法が適用されない。報道の中立・公正の建前もない中で、とりわけ情報番組の類は、自民党による「TVジャック」の様相さえ呈する始末。党員人気の高い河野太郎氏や、タカ派で知られる高市早苗氏の人物像や発言が、ことのほかクローズアップされては反復された。

本来なら、この機にメディアが追及すべき問題は山積していた。実際、突然の辞意表明に至った理由を語らない菅氏の姿勢に対して、朝日新聞や毎日新聞などが鋭い批判を投げかけてもいる。けれども、マスメディア総体としてはひたすら受け身で、政府・自民党の主導で設定されたアジェンダを、ただ忠実に追いかけているだけだとしか思えなかった。

新聞もテレビもたちまち総裁選一色に染め上げられた。自民党員のみが投票権を持つ内輪の「選挙」には、公職選挙法が適用されない。報道の中立・公正の建前もない中で、とりわけ情報番組の類は、自民党による「TVジャック」の様相さえ呈する始末。党員人気の高い河野太郎氏や、タカ派で知られる高市早苗氏の人物像や発言が、ことのほかクローズアップされては反復された。

本来なら、この機にメディアが追及すべき問題は山積していた。実際、突然の辞意表明に至った理由を語らない菅氏の姿勢に対して、朝日新聞や毎日新聞などが鋭い批判を投げかけてもいる。けれども、マスメディア総体としてはひたすら受け身で、政府・自民党の主導で設定されたアジェンダを、ただ忠実に追いかけているだけだとしか思えなかった。

9月29日の投開票で新総裁に選ばれた岸田文雄氏ははたして10月4日、衆参両院の本会議で新首相にも選出される。彼が10月14日に衆議院を解散し、総選挙の公示は19日、投開票は31日と決定された時点で、自民党はすでに圧勝していたといっていい。

あまりにも短いインターバルが、衆院選は総裁選の延長でもあるかのような印象を振りまいた。ということは、総裁選における自民党のTVジャックが、すなわち衆院選の事前運動にもなったからである。そうならないためには質量ともに充実した選挙報道が必要だったが、新聞はまだしも、テレビは敢(あ)えてそうしなかった。

テレビ番組の調査・分析事業者「プロジェクト社」の調べによると、NHKと在京民放キー局5社の放送時間は、総裁選告示の日と前後2日間ずつの合計5日間(土日を除く)が29時間で、衆院選公示前後5日間の25時間52分を3時間以上も上回った。ニュースや報道番組はさすがに衆院選のほうが長かったとされるが、情報番組は総裁選が14時間31分、衆院選が8時間25分だった。

この調査を同社に依頼し、結果を衆院選の2日前に報じた朝日新聞は、合わせてテレビ関係者らの証言も載せていた。

それによれば、

<石川一郎・テレビ東京社長「投票前にもっと色々やったほうがいいのではという指摘もあって議論したが、公職選挙法の規定で放送の仕方がなかなか難しい部分があり、今回はそれほど踏み込んだ番組を作らなかった」

民放キー局の情報番組プロデューサー「衆院選に対して、総裁選は取り上げやすかった」

別のキー局の報道番組プロデューサー「投票日前の選挙報道は年々減っていると感じる」「世の中の問題を提示したくても、政権批判のように捉えられてしまう。手足を縛られている感じがあり、やりづらい」>

彼らは自民党筋からの圧力を恐れていたのだとわかる。自らに従順でないテレビ放送に過敏だった安倍・前々政権が、時に停波(放送免許の取り消し)までチラつかせ、この国の表現・報道の自由を著しく後退させた実態は有名だ。その過程で各局は、選挙のたびに「中立・公正な報道を」と、暗に批判を封じる要求を突き付けられ続けた揚げ句、委縮しきった構図である。

自民党だけの総裁選が、すべての有権者に投票権がある国政選挙よりも手厚く報じられた、これが要因だった。忖度(そんたく)したのはテレビ局だけではない。せっかく取材した朝日新聞も、匿名のコメントに頼って、自らの文章と論理で批判することをしないのでは、同じ穴の狢(むじな)だ。

こんな状況だったから、各政党の公約や政策の内容を検証するような報道は、期待できるはずもなかった。過去2政権の負の遺産である森友・加計問題、あるいは「桜を見る会」問題が曖昧(あいまい)にされ続けている異常においておや、である。

自民党最大のリベラル派閥とされる宏池会のトップであり、昨年出版した自著(『核兵器のない世界へ』日経BP社)では“護憲派”を自認もしていた岸田新首相が、この間に敵基地攻撃能力の保有や憲法改正を是とする、いってみれば安倍元首相の路線に転じた経緯は、少なからず報じられている。朝日新聞が不定期に掲載している「岸田文雄研究」は、10月13日付朝刊の回で、これらのテーマに関する彼の発言の推移を提示していて興味深かった。敵基地攻撃能力や憲法改正をめぐっては、従来からの報道の蓄積があるはずだから、いずれ各社とも充実した解説なり批判なりを示してくれるのかもしれない。

問われる「新しい資本主義」の実像

ただ、ではたとえば、新首相が10月8日の所信表明演説で強調した「経済安全保障」や、「新しい資本主義」などの理念をどう見るか。一応の説明がなされてはいるが、いずれも具体的な政策を指す用語ではなく、「世界観」とでも形容すべき基本構想であるだけに、これまでのマスメディアによる報道や解説では、明確なイメージが掴(つか)めなかった。

本稿では「新しい資本主義」について若干の考察を試みよう。自民党の新総裁となった岸田氏が9月29日の記者会見でこの言葉を発し、衆院選での同党の公約とされた時、筆者は「岸田氏が総裁選で掲げていた『新自由主義政策を転換する』考えを言い換えたものだろう」と理解した。おそらくは多くの人々が、同じような受け止め方をしたのではないか。

この国では小泉純一郎政権以来、弱肉強食の競争原理を絶対視した新自由主義思想が国是のようになり、これに基づく経済・社会政策が進められてきた。目標は常に経済成長であって、人々の幸福ではない。その結果、階層間の格差がとめどなく拡がってしまった現実は周知の通り。岸田氏がそこからの転換を図る姿勢を打ち出したのには、十分な根拠があったのである。

本稿では「新しい資本主義」について若干の考察を試みよう。自民党の新総裁となった岸田氏が9月29日の記者会見でこの言葉を発し、衆院選での同党の公約とされた時、筆者は「岸田氏が総裁選で掲げていた『新自由主義政策を転換する』考えを言い換えたものだろう」と理解した。おそらくは多くの人々が、同じような受け止め方をしたのではないか。

この国では小泉純一郎政権以来、弱肉強食の競争原理を絶対視した新自由主義思想が国是のようになり、これに基づく経済・社会政策が進められてきた。目標は常に経済成長であって、人々の幸福ではない。その結果、階層間の格差がとめどなく拡がってしまった現実は周知の通り。岸田氏がそこからの転換を図る姿勢を打ち出したのには、十分な根拠があったのである。

ところが、時間が経過するにつれ、ニュアンスがどんどん変わっていった。総裁選の初期は、賃上げ支援や「下請けいじめゼロ」を通じて「再分配」を強化し、「令和版所得倍増」を目指すと語り、特に「分配」を前面に押し出していた岸田氏が、首相就任後の所信表明演説では「成長も、分配も」「成長と分配の好循環」へ。11月10日には記者会見で「まず経済を成長させます」と述べるに至っている。

とどのつまりは初めに「成長」ありきで、「分配」は二の次。だとしたら、従来の自民党政治と同じではないか。

岸田首相は11月26日、新たに発足させた政府の有識者会議「新しい資本主義実現会議」の会合で、「来年の春闘では、業績がコロナ前の水準を回復した企業に3パーセントを超える賃上げを期待する」と述べている。歓迎できる発言ではあるものの、「分配」が求められているのは企業の正社員だけではない。

長年の新自由主義政策に収奪された階層を再生させ、生きる意欲を取り戻してもらうには、金持ち優遇に偏った税制の再構築が絶対条件だと思われるが、目下のところ、所得税の累進課税強化や大企業の法人税増税、消費税制の見直しといった抜本的な改革が政治日程に上ってくる可能性は、限りなくゼロに近い。

そんなわけで、「新しい資本主義」と「アベノミクス」はどこがどう異なるのか、という疑問が出ているのも自然の成り行きだ。コロナ禍で困窮する人々への支援を大義名分に、過去最大の財政支出となる55兆7000億円の経済対策が閣議決定されたことを報じた東京新聞11月20日付朝刊一面は、〈政府が19日にまとめた経済対策は、安倍・菅政権の取り組みをおおむね踏襲する内容だ〉とする書き出しで、次のように論じている。

<「成長と分配の好循環」というフレーズは、安倍晋三元首相が2016年の施政方針演説で用いたのと同じ。首相は分配よりも企業支援による経済成長を優先する姿勢を明確にしており、「アベノミクスと大きく違わない」(閣僚経験者)のが実態。経済官庁幹部からは「誰も『新しい資本主義』が何か分からず、困っている」など辛辣(しんらつ)な声も上がる。

明治大学公共政策大学院の田中秀明教授(政策研究)は、安倍・菅政権の9年で日本の競争力が低下したことを指摘し、「なぜ日本の成長力が上がらず、賃金が増えなかったのか、原因と問題を分析し、政策を省みない限り、同じ失敗の繰り返しになる恐れがある」と語った。>

新政権が打ち出して間もない「新しい資本主義」は、多くの人々の関心を集めているはずだ。それだけに、まだ評価するには早計だとの反発を恐れずに書いた記者たちの勇気には敬服せざるを得ない。

同時に、「なんだか惜しい」とも思った。財源確保の議論抜きの「バラマキ」ばかりに目を奪われず、少し視野を広げて検討してみれば、「新しい資本主義」が孕んでいるより大きな陥穽(かんせい)が浮き彫りになってくるのではないか。すなわち、今、何を問題にするべきかという「アジェンダ」を、マスメディアの側が「セット」し直す絶好のチャンスだと、筆者には思われるのである。

「新しい資本主義」はおそらく、「アベノミクス」の単なる焼き直しではない。筆者なりの理解も批判もあるが、この議論を始めると長くなるので、詳しくは次回に回したい。

* * *

公益財団法人・新聞通信調査会(理事長・西沢豊・前時事通信社社長)が8月27日から9月14日にかけて実施した「メディアに関する世論調査」によると、すでに閉幕していた東京五輪とパラリンピックについて尋ねたところ、「中止すべきだった」と答えた人が33.1パーセント、「さらに延期すべきだった」が21.7パーセントで、その合計が過半数を占めていたことがわかった。「開催すべきだった」は46.8パーセントである。

のど元過ぎれば何とやら。開催反対が圧倒的多数だった事前の調査結果とは、ずいぶんな様変わりだ。懸念されていた新型コロナウイルスの大拡散のような惨事は、とりあえず回避されたらしいという安堵(あんど)のゆえだろう。

とはいえ、すでに開催が強行されてしまった既成事実を前に、それでも開催を受容している人が過半数に満たなかった現実は重い。この調査結果を受けて、〈今回の五輪を総括するに当たって参考にすべきではないか〉と指摘しているのは、時事通信OBで、一般社団法人メディア激動研究所所長の井坂公明氏である(ウェブマガジン「メディアウオッチ100」11月22日配信)。

同感だが、問題は肝心のマスメディア自身が、そもそも東京五輪を検証する意志を持っているのか、どうか。はなはだ不安だ。

年内には東京五輪組織委員会が五輪の意義や課題などの総括をまとめる方針だという。万が一にも、官製の作文を報じるだけでお茶を濁しているようだと、マスメディアのアジェンダ・セッティング機能はますます失われ、民主主義の根幹が根腐れしていくことになりかねない。

2021年はもうじき終わる。何もかも、仕切り直しが必要だ。

撮影/魚本勝之

担当/生活クラブ連合会 山田衛

さいとう・たかお

1958年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業。英国バーミンガム大学大学院修了(国際学MA)。日本工業新聞記者、「プレジデント」編集部、「週刊文春」記者などを経て独立。『機会不平等』(岩波現代文庫)『 ルポ改憲潮流』(岩波新書)、『「あしたのジョー」と梶原一騎の奇跡』(朝日文庫)、『子宮頸がんワクチン事件』(集英社インターナショナル)『決定版消費税のカラクリ』(ちくま文庫)など著書多数。