求められる有機農業の再定義 ポイントはすべての生き物を生かし、増やすことにある

寄稿 谷口吉光さん 秋田県立大学教授/日本有機農業学会会長

「有機農業=無農薬・無化学肥料」ではない

「有機農業とは何か」と聞かれれば、「農薬や化学肥料を使わない農業」と答える人が多いでしょう。有機農業推進法では、化学肥料と化学農薬に加えて、遺伝子組み換え技術を使わない農業を有機農業と定義しています。法律でもこのように定義されているのですから、多くの人が「有機農業=無農薬・無化学肥料」と考えるのも無理はありません。

でも、この定義は有機農業の本質を誤解させるおそれがあるので、考え直す必要があると思います。この定義は有機農業の多面的な性格のうち「化学的資材の投入削減」という一面だけを取り上げたもので、この定義で有機農業を理解できると考えるのは間違っていると思うからです。たとえば「人間とは何か」と聞かれ、人間は二足歩行するという事実だけをとらえて「人間は二本足で歩くものだ」と答えたらおかしくないですか。それと同じです。

私は、有機農業の定義として望ましいのは農薬や化学肥料を使わずに作物が育つメカニズムを説明できる内容だと考えています。こう言うと、「有機農業で作物が育つのは、化学肥料の代わりに有機肥料を入れているからだろう」と答える人がいるでしょう。つまり「有機肥料が作物を育てている」という考え方です。

この考え方が間違っているとは言えません。慣行農業から有機農業に切り替えた時に肥料を全然やらなければ作物は育たないからです。「有機肥料が作物を育てている」という考え方を「代替型有機農業」と呼ぶことにしましょう(化学肥料を有機肥料に置き換えたという意味です)。

ところが、有機農業に切り替えて数年経って「土ができる」と、有機肥料をあまりやらなくても作物が育つようになることが知られています。とても不思議な現象です。これを「有機肥料が作物を育てている」という考え方では説明できません。

でも、この定義は有機農業の本質を誤解させるおそれがあるので、考え直す必要があると思います。この定義は有機農業の多面的な性格のうち「化学的資材の投入削減」という一面だけを取り上げたもので、この定義で有機農業を理解できると考えるのは間違っていると思うからです。たとえば「人間とは何か」と聞かれ、人間は二足歩行するという事実だけをとらえて「人間は二本足で歩くものだ」と答えたらおかしくないですか。それと同じです。

私は、有機農業の定義として望ましいのは農薬や化学肥料を使わずに作物が育つメカニズムを説明できる内容だと考えています。こう言うと、「有機農業で作物が育つのは、化学肥料の代わりに有機肥料を入れているからだろう」と答える人がいるでしょう。つまり「有機肥料が作物を育てている」という考え方です。

この考え方が間違っているとは言えません。慣行農業から有機農業に切り替えた時に肥料を全然やらなければ作物は育たないからです。「有機肥料が作物を育てている」という考え方を「代替型有機農業」と呼ぶことにしましょう(化学肥料を有機肥料に置き換えたという意味です)。

ところが、有機農業に切り替えて数年経って「土ができる」と、有機肥料をあまりやらなくても作物が育つようになることが知られています。とても不思議な現象です。これを「有機肥料が作物を育てている」という考え方では説明できません。

「代替型有機農業」と「成熟期有機農業」

有機農業研究者の中島紀一さんは『有機農業の技術と考え方』(2010年)のなかで「低投入・内部循環」という考え方を打ち出し、この現象をうまく説明しました。有機肥料を減らしても作物が育つのは、農地の生態系を豊かにする(生きものを増やす)と、農地の中の資源循環・生命循環が活発になって、作物が必要とする栄養を農地生態系が作り出すようになるから、また病害虫が出ても天敵や作物の自然治癒力によって被害が抑えられるようになるからだと説明したのです。

中島さんはこのメカニズムを次のように表現しています。

「有機農業の生産力は、外部からの投入に依存するのではなく、圃場内外の生態系形成と作物の生命力、そして両者が結びついた循環的活力形成に依拠しようとしてきた」

この考え方は、「外部からの投入に依存するのではなく」と明記されているように、代替型有機農業ではありません。「循環型活力」が形成されていれば、有機肥料を入れなくても作物が育つ。そんな状態になった有機農業を「成熟期有機農業」と中島さんは呼んでいます。つまり慣行栽培から切り替えた時は代替型有期農業ですが、土ができてくると徐々に「成熟期有期農業」に変わっていくというわけです。

このように整理すると、農薬や化学肥料を使わないのはそれ自体が目的ではないことが理解できるでしょう。無農薬・無化学肥料は生態系を豊かにするための「手段」なのです。「有機農業=無農薬・無化学肥料」という定義が誤解を生むと指摘したのは、手段を目的だと勘違いされるおそれがあるという意味です。

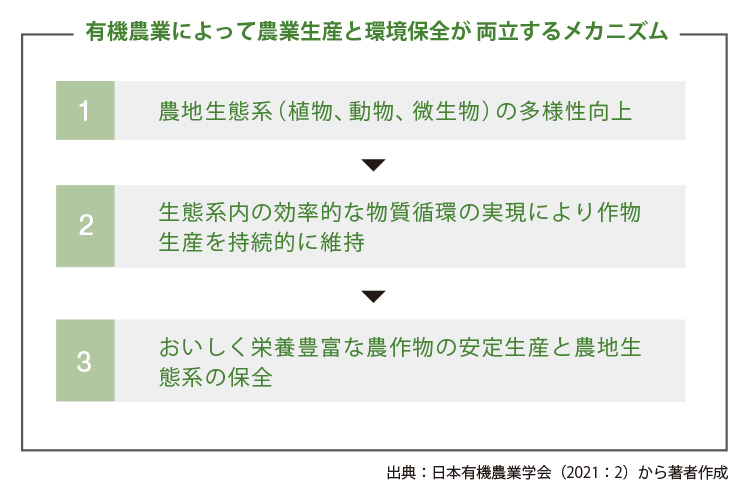

私はこのメカニズムを下図のように示して、有機農業の定義を改めるように提唱しています。

生態系を豊かにし、生産性も向上させる

ここまで述べてきたことを踏まえ、有機農業を再定義するとしたら、どんな内容になるでしょうか。たとえば次の定義はとても簡潔・明快でいいと思います(原文を少し変えています)。

「(有機農業とは)農地の生態系機能を向上させることで、生産性の向上と自然生態系の保全を両立させる農業」。

大切なのは「生態系を豊かにする」ことです。言い換えると、有機農業は生きものを殺すのではなく、生かそう、増やそうとします。栃木県の有機農家・舘野廣幸さんは「有機農業は虫を増やし、草を増やし、菌を増やす技術だ」と言っています。「できるだけ多くの虫たちがバランスよく住める環境を整えることが『害虫』の多発を防ぐのです。『害虫』もカエルにとっては大切な食料ですので必要なのです」という舘野さんの言葉は核心を言い当てています。

「(有機農業とは)農地の生態系機能を向上させることで、生産性の向上と自然生態系の保全を両立させる農業」。

大切なのは「生態系を豊かにする」ことです。言い換えると、有機農業は生きものを殺すのではなく、生かそう、増やそうとします。栃木県の有機農家・舘野廣幸さんは「有機農業は虫を増やし、草を増やし、菌を増やす技術だ」と言っています。「できるだけ多くの虫たちがバランスよく住める環境を整えることが『害虫』の多発を防ぐのです。『害虫』もカエルにとっては大切な食料ですので必要なのです」という舘野さんの言葉は核心を言い当てています。

慣行農業が虫を「害虫」、草を「雑草」、菌を「病原菌」と呼んで自然を敵視し、化学農薬で殺してきたのとは対照的です。

すべての生きものを生かそうとするのが有機農業です。兵庫県のコウノトリや新潟県佐渡のトキの復活にも有機農業が大きな役割を果たしたのも当然です。コウノトリやトキは田んぼや水路に棲(す)む生きものを食べますので、鳥たちのエサになる生きものを増やす有機農業が必要とされたのです。

有機農業は人と自然、人と人もつなげていきます。子どもたちを田んぼに呼んで遊んでもらい、消費者を集めて田植え体験の場を提供するのは慣行農家より有機農家が多いでしょう。有機農業が市場流通に乗らず、産直やSCA(地域が支える農業)など、作る人と食べる人を直接つなげる形で発展してきたことにはそれなりの理由があるのです。

持続可能な方向転換と「有機農業」の潜在力

このように再定義された有機農業は一国の農業全体を持続可能な方向に転換させる大きな潜在力を秘めています。欧州連合(EU)を始め多くの国ではこの潜在力が認識され、持続可能な農業政策の柱に有機農業が据えられていると私は考えています。

しかし、残念ながら、日本では有機農業に対する固定観念や偏見が今でも根強いと言わざるを得ません。言い換えると、農薬や化学肥料の使用を当然のことと考える慣行農業の意識がいかに農家や農業関係者に深く根づいているかを示していると言えます。「草だらけ」「苦労が多いがもうからない」「非科学的」など、数十年前のイメージが今でも正しい有機農業の理解を妨げています。

そのために、日本農業は世界の潮流から大きく取り残されてしまい、農水省が大慌てでみどりの食料システム戦略を打ち出し、農家の意識の大転換を図ろうとしているわけです。有機農業への転換が簡単に進むとは思えません。紆(う)余曲折と試行錯誤の連続でしょうが、もう慣行農業に後戻りはできません。

「有機農業はすべての生きものを増やす農業だ」と理解し、その大きな潜在力に気づき、それぞれの地域で取り組みを広げていく。前回の原稿で取り上げた「みどりの食料システム戦略」を機に、そんな着実な動きが全国で広がっていくことを期待しています。

しかし、残念ながら、日本では有機農業に対する固定観念や偏見が今でも根強いと言わざるを得ません。言い換えると、農薬や化学肥料の使用を当然のことと考える慣行農業の意識がいかに農家や農業関係者に深く根づいているかを示していると言えます。「草だらけ」「苦労が多いがもうからない」「非科学的」など、数十年前のイメージが今でも正しい有機農業の理解を妨げています。

そのために、日本農業は世界の潮流から大きく取り残されてしまい、農水省が大慌てでみどりの食料システム戦略を打ち出し、農家の意識の大転換を図ろうとしているわけです。有機農業への転換が簡単に進むとは思えません。紆(う)余曲折と試行錯誤の連続でしょうが、もう慣行農業に後戻りはできません。

「有機農業はすべての生きものを増やす農業だ」と理解し、その大きな潜在力に気づき、それぞれの地域で取り組みを広げていく。前回の原稿で取り上げた「みどりの食料システム戦略」を機に、そんな着実な動きが全国で広がっていくことを期待しています。

撮影/魚本勝之

たにぐち・よしみつ

社会学者、市民運動家。1956年東京生まれ。上智大学大学院文学研究科博士後期課程修了。秋田県立大学教授。日本有機農業学会会長。専門は環境社会学、食と農の社会学。農・食・環境に関わる幅広い問題について、地域の人々と一緒に問題解決に取り組んでいる。主な著書に『八郎潟はなぜ干拓されたのか』(八郎潟・八郎湖叢書)、『「地域の食」を守り育てる―秋田発地産地消事業の20年』(無明舎出版)がある。