【夢都里路くらぶ】震災復興を支援! 福島ですすめる漆の植栽作業 阿武隈の里を漆で再生し、国産漆の自給力アップに貢献

生活クラブの提携産地に組合員が出向き、さまざまな作業に参加する援農の取組み「夢都里路(ゆとりろ)くらぶ」の企画「震災復興支援!福島で漆の植栽作業」が、2024年4月10~11日に福島県・阿武隈地域にある田村市で開催されました。生活クラブの組合員や地元のみなさんを含め10人が参加しました。

この企画は、生活クラブが取り扱う木工製品の提携生産者である、酒井産業株式会社(以下、酒井産業(株))の酒井慶太郎さんをはじめ、生活クラブとゆかりのある方々が発起人となってすすめる活動をサポートするものです。酒井さんたちは、東京電力福島第一原発事故により放射性物質に汚染された阿武隈地域に漆の苗木を植えることで、里山の再生をめざし、国産漆の自給力アップにもつなげたいと考えています。

私の“ほしい”と産地の未来を海・森・畑でいっしょにつくる「夢都里路くらぶ」

生活クラブには、提携産地で農業や漁業を応援する「夢都里路くらぶ」(※)というしくみがあります。後継者不足や人手が足りない産地に行って作業に参加する活動で、援農を中心に組合員は自ら希望する企画に応募し、ボランティアで作業を行ないます。

阿武隈の里の再生と、漆の国産自給力アップをサポート

国内産品の自給力アップをめざす提携生産者の活動も、組合員と一緒に応援していこうと考え、今回は国産漆の生産につながる苗木の植栽作業を企画しました。

この企画には2つの問題を解決したいという思いが込められています。

1、 国産漆にかかわる問題

酒井産業(株)では汁椀や箸、湯飲みなどの漆器を取り扱っていますが、現在国内で流通している漆の95%以上が中国産で、工芸品に使用する漆のほとんどを輸入に頼っています。

しかしながら、価格の高騰などから手に入りにくくなっており、漆の国産化が早急に求められています。

国も、2015年に国宝や重要文化財の保存・修復に使用する漆を、原則として100%国産とすることを発表しました。年間で2.2トンが必要と見込んでいますが、国内の生産量はまったく足りていません。

2、阿武隈の里山がかかえる問題

福島県の阿武隈地域では、もともとシイタケ栽培が盛んでした。しかし2011年の原発事故から13年経つ現在でも露地栽培の原木シイタケは出荷制限作物に指定され、多くの地域で生産が困難な状態にあります。

食品のシイタケに代わり、漆器や建材など、今後需要が見込まれる漆を植え、新たな産業を生み出すことで、里山地域の暮らしや経済を取り戻すことができるのではないかと酒井さんたちは考え、一般社団法人「阿武隈 牛の背ウルシぷろじぇくと」を設立し、里山を守る活動を始めました。植栽地としては、放射線量が耕作基準値まで低下した耕作放棄地を選んでいく予定です。

(※)「夢都里路」とは、「都会に住み暮らす組合員(都)と、地方の生産者(里)が共存共栄できる世の中を目標(夢)に手をたずさえて歩んでいきたい(路)」を意味しています。この活動についての詳しい説明はこちら

「夢都里路くらぶ」ってどんなことをしているの?(2023年12月18日掲載記事)

阿武隈の里の再生と、漆の国産自給力アップをサポート

国内産品の自給力アップをめざす提携生産者の活動も、組合員と一緒に応援していこうと考え、今回は国産漆の生産につながる苗木の植栽作業を企画しました。

この企画には2つの問題を解決したいという思いが込められています。

1、 国産漆にかかわる問題

酒井産業(株)では汁椀や箸、湯飲みなどの漆器を取り扱っていますが、現在国内で流通している漆の95%以上が中国産で、工芸品に使用する漆のほとんどを輸入に頼っています。

しかしながら、価格の高騰などから手に入りにくくなっており、漆の国産化が早急に求められています。

国も、2015年に国宝や重要文化財の保存・修復に使用する漆を、原則として100%国産とすることを発表しました。年間で2.2トンが必要と見込んでいますが、国内の生産量はまったく足りていません。

2、阿武隈の里山がかかえる問題

福島県の阿武隈地域では、もともとシイタケ栽培が盛んでした。しかし2011年の原発事故から13年経つ現在でも露地栽培の原木シイタケは出荷制限作物に指定され、多くの地域で生産が困難な状態にあります。

食品のシイタケに代わり、漆器や建材など、今後需要が見込まれる漆を植え、新たな産業を生み出すことで、里山地域の暮らしや経済を取り戻すことができるのではないかと酒井さんたちは考え、一般社団法人「阿武隈 牛の背ウルシぷろじぇくと」を設立し、里山を守る活動を始めました。植栽地としては、放射線量が耕作基準値まで低下した耕作放棄地を選んでいく予定です。

(※)「夢都里路」とは、「都会に住み暮らす組合員(都)と、地方の生産者(里)が共存共栄できる世の中を目標(夢)に手をたずさえて歩んでいきたい(路)」を意味しています。この活動についての詳しい説明はこちら

「夢都里路くらぶ」ってどんなことをしているの?(2023年12月18日掲載記事)

福島の阿武隈山系は、南北170kmにわたり緩やかな山並みが続くことから、古くより「牛の背」と呼ばれている地域です。

現在は事故の影響に加え、農家の高齢化がすすんでいることもあり、耕作放棄地が広がっています。

耕作放棄地を漆の里へ めざすは年間2000本!

酒井さんたちは、2023年に500本を、2024年以降は毎年、年間2000本の苗木を植えていく予定です。

参加者たちは作業前日に農家民宿に宿泊し、当日の朝9時から作業を始めました。作業は、苗木1本につき深さ30㎝ほどの穴を掘り、苗木を植えることを繰り返すというもの。漆は根と枝先を直接さわるとかぶれることがあるので、慎重にすすめていきました。地中にはあちこちに昔からある太い木の根があり取り除くのに苦労しましたが、人手が多かったので15時半ごろには予定していた4つの植栽地に300本の苗木を植えることができました。

9月末から10月初頭にかけては、苗木から周囲1m程度を手作業で草刈りをします。その作業の一部について、24年度秋の夢都里路くらぶでも参加者を募集する予定です。

参加者たちは作業前日に農家民宿に宿泊し、当日の朝9時から作業を始めました。作業は、苗木1本につき深さ30㎝ほどの穴を掘り、苗木を植えることを繰り返すというもの。漆は根と枝先を直接さわるとかぶれることがあるので、慎重にすすめていきました。地中にはあちこちに昔からある太い木の根があり取り除くのに苦労しましたが、人手が多かったので15時半ごろには予定していた4つの植栽地に300本の苗木を植えることができました。

9月末から10月初頭にかけては、苗木から周囲1m程度を手作業で草刈りをします。その作業の一部について、24年度秋の夢都里路くらぶでも参加者を募集する予定です。

成長後に樹液を採取しやすいよう、苗木はまっすぐに伸びたものを選んで定植。樹液が採れるようになるまでには13~15年かかり、1本から採れる樹液の量は、牛乳瓶1本分(200ml)程度といわれています。

漆に含まれる成分「ウルシオール」は、肌に触れるとかぶれる恐れがあるため、長袖・長ズボン・長靴・厚手のゴム手袋を着用。作業前に、定植の方法と苗木の扱い方の注意点などが説明されました。

漆の苗木は3~3.5m間隔で定植。古い木の根などを掘り起こし、除去しながら作業をすすめました。

予定していた場所に、約300本の苗木を植え終わりました。

いつかは消費材にも阿武隈の漆を!みんなで地道に取り組んでいきたい

【酒井産業(株)代表取締役 酒井 慶太郎さん】

現在、国産の漆は手に入りづらくなっており、酒井産業(株)で国産漆を使用している消費材は、「ひのき箸」しかありません。

漆は海外でも採れますが、産地の緯度によって性質が違い、温暖な地域ほどゴム質が多くねばつくため、刷毛や筆で塗ることが難しくなります。また、生ものなので、移動時間が長いと温度変化などで劣化する可能性もあります。温度や湿度の管理が難しく、品質の整ったものとなると、やはり国産が一番です。

国産漆の問題と阿武隈の里の問題をともに解決していくためにこの活動を始めましたが、一番の課題はお金。特に大きな割合を占めるのが苗木で、現在は1本1000円かかっています。今後これを購入するのではなく、漆の実を発芽させて育てていけるようになるとコストが抑えられるので、ぜひ挑戦したいと考えています。

今回、夢都里路くらぶの企画で参加してくださった組合員のみなさんには、とても感謝しています。年間2000本の苗木を植え続けるという壮大なプロジェクトですが、発起人は3人と常に手が足りない状態です。長いスパンでの活動を継続していくためには、組合員のみなさんの力が欠かせません。

15年後に漆が採取できるようになったら、まずは重要文化財の修復向けに確保し、もし余力があれば、生活クラブで扱うお椀や箸などの消費材(※)に使って、夢都里路くらぶに参加した皆さんにも自分たちが植えた漆を塗った消費材を使って楽しんでもらえれば、と思っています。

無謀とも思えるチャレンジで、たくさんの失敗もあると思いますが、15年後、その先の未来の里山の様子を想像しながら、地道に、前向きに取り組んでいきたいです。ぜひ、応援してください!

現在、国産の漆は手に入りづらくなっており、酒井産業(株)で国産漆を使用している消費材は、「ひのき箸」しかありません。

漆は海外でも採れますが、産地の緯度によって性質が違い、温暖な地域ほどゴム質が多くねばつくため、刷毛や筆で塗ることが難しくなります。また、生ものなので、移動時間が長いと温度変化などで劣化する可能性もあります。温度や湿度の管理が難しく、品質の整ったものとなると、やはり国産が一番です。

国産漆の問題と阿武隈の里の問題をともに解決していくためにこの活動を始めましたが、一番の課題はお金。特に大きな割合を占めるのが苗木で、現在は1本1000円かかっています。今後これを購入するのではなく、漆の実を発芽させて育てていけるようになるとコストが抑えられるので、ぜひ挑戦したいと考えています。

今回、夢都里路くらぶの企画で参加してくださった組合員のみなさんには、とても感謝しています。年間2000本の苗木を植え続けるという壮大なプロジェクトですが、発起人は3人と常に手が足りない状態です。長いスパンでの活動を継続していくためには、組合員のみなさんの力が欠かせません。

15年後に漆が採取できるようになったら、まずは重要文化財の修復向けに確保し、もし余力があれば、生活クラブで扱うお椀や箸などの消費材(※)に使って、夢都里路くらぶに参加した皆さんにも自分たちが植えた漆を塗った消費材を使って楽しんでもらえれば、と思っています。

無謀とも思えるチャレンジで、たくさんの失敗もあると思いますが、15年後、その先の未来の里山の様子を想像しながら、地道に、前向きに取り組んでいきたいです。ぜひ、応援してください!

酒井 慶太郎さん

(※)消費材とは生活クラブで取り扱う品物のことで、その多くは組合員と生産者が協力してつくったオリジナル品です。

「夢都里路くらぶ」は生産現場の今を知るよい機会

【参加した組合員より:生活クラブ神奈川・大久保 明美さん】

今の福島の状況を確認したい、漆のことについて学びたいといった思いがあり、参加を希望しました。

漆の植栽は、最初に植え方やウルシの木を取り扱う際の注意点などを聞いてから作業が始まったので、スムーズにすすめられましたし、作業も想像していたより大変ではありませんでした。特に、肌のかぶれに気をつけながら作業しましたが、翌日かぶれる様子はなく安心しました。

作業以外では、福島で暮らす人たちから直接話を聞けたことが印象に残っています。農家民宿のご主人や化学合成農薬を使わない野菜づくりに取り組む農家さんに、福島の原発事故後に体験したことなどを聞き、現地に出向き、直接話を聞くことの大切さを感じました。

消費者である私たち組合員は、日々の消費生活のなかで、生産現場を知る機会がありません。現地に足を運んで聞いてみる、触ってみる、空気を感じ、どんな場所でどのようにつくられているか知ることで、消費材の持つ意味を理解できると思います。夢都里路くらぶはそんな体験ができる企画です。おおぜいの組合員が参加し、大好きな消費材をたくさんにしてほしいと思います。

今の福島の状況を確認したい、漆のことについて学びたいといった思いがあり、参加を希望しました。

漆の植栽は、最初に植え方やウルシの木を取り扱う際の注意点などを聞いてから作業が始まったので、スムーズにすすめられましたし、作業も想像していたより大変ではありませんでした。特に、肌のかぶれに気をつけながら作業しましたが、翌日かぶれる様子はなく安心しました。

作業以外では、福島で暮らす人たちから直接話を聞けたことが印象に残っています。農家民宿のご主人や化学合成農薬を使わない野菜づくりに取り組む農家さんに、福島の原発事故後に体験したことなどを聞き、現地に出向き、直接話を聞くことの大切さを感じました。

消費者である私たち組合員は、日々の消費生活のなかで、生産現場を知る機会がありません。現地に足を運んで聞いてみる、触ってみる、空気を感じ、どんな場所でどのようにつくられているか知ることで、消費材の持つ意味を理解できると思います。夢都里路くらぶはそんな体験ができる企画です。おおぜいの組合員が参加し、大好きな消費材をたくさんにしてほしいと思います。

大久保明美さん

夢都里路くらぶでは、これからも組合員が参加できるさまざまな企画で産地をサポートしていきます。

作業前日に行なわれた、「農家民宿「遊雲(ゆう)の里」での懇親会の様子。原発事故後の福島の様子について直接お話を聞くよい機会となりました。

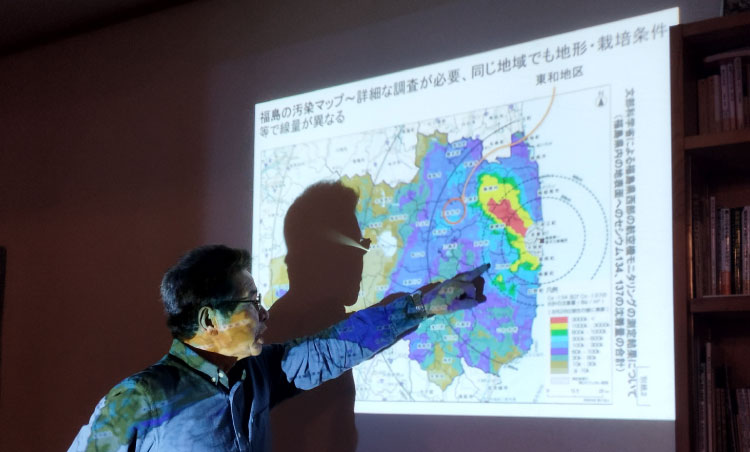

「農家民宿 遊雲(ゆう)の里」を営む菅野さんは、長年にわたり化学合成農薬を使わない野菜づくり、棚田での米づくりを継続。原発事故後の放射能の影響について説明するなかで、野菜が売れなくなったことなど、農家が受けた影響の大きさについて語りました。

【2024年6月10日掲載】