連載 アイドルの視座から「暮らし」を見つめる 作家・「推す力」研究家 中森明夫さんに聞く

プレ講座

静かにやさしく社会を揺さぶる「推す力」

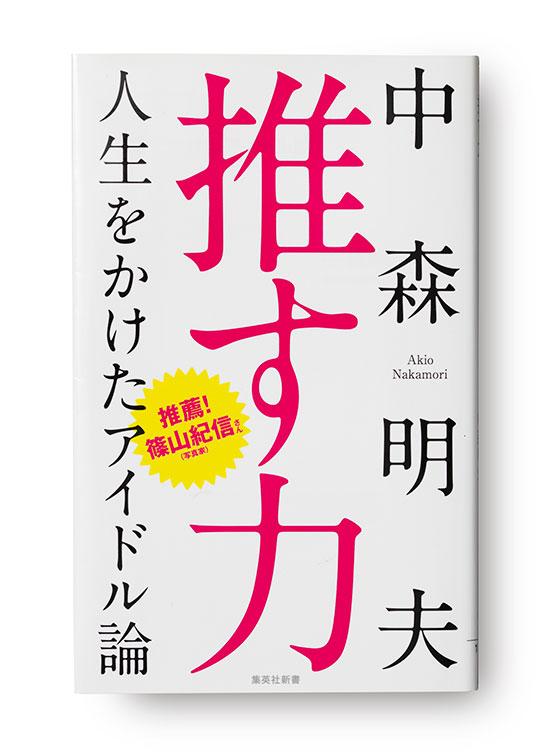

こんにちは生活クラブ連合会職員の山田衛と申します。集英社新書『推す力』の著者であるアイドル評論家の中森明夫さんを「アイドル学研究家」と勝手に呼ばせてもらっています。「アイドル論の集大成」と書かれた『推す力』の帯にあるように、アイドルを徹底的に好きになり、ひたむきに追い続け、彼ら彼女らのきらめきはもとより、アイドルであり続けるための試練の日々を記録してきた者にしか語り得ない一冊に大きく心を揺さぶられたからです。

この本にはアイドルとともに生きた筆者の半生がリアルに記録され、アイドルを世に出した人びとの主体的な共感力が培った大衆文化へのはるかな憧憬(しょうけい)から生まれた賛歌が収められています。当方が通算40年以上も身を置かせてもらった生活クラブ生協。その空間の「アイドル」は、一人の意思が起点となり、そこに共感した組合員の購買力の結集がはぐくんだ食品や生活用品であり。これも「推す力」の成果です。

今回から中森明夫さんを教授(メンター)にゼミナール形式の連載をスタートします。誠に申し訳ありませんが、ゼミは不定期断続開催。定期的に当欄をのぞいてみてください。

谷川俊太郎作『あな』と『わたし』と「推す力」

「傘がない」という井上陽水さんの曲をご存知でしょうか。政治に経済、社会にもうんざりするほど嫌気がさす問題は数あるけれど、いまから大好きな恋人に会いに行く「私」にとっては傘がないのが最たる悩みと歌っています。陽水さんは「最後のニュースという曲ではメディアの変わり身の速さを静かに見つめます。深刻な表情で淡々と事故や事件の悲惨な現場の様子を伝えるキャスターに記者。彼らに真剣さがないなどということはあろうはずもなく、職務を忠実に遂行しているのは当然でしょう。ところが、コーナーがスポーツやエンタメに切り替わった途端に満面の笑みを浮かべなければならないのですから、何とも切ない仕儀を迫られる仕事かもしれません。そんなどこか滑稽な「てへへ、ワールド」を陽水さんの心の眼はしっかり捉えているのではないかと思っています。

日々生起する永田町の政治ドラマや、独裁者たちが天文学的マネーの保持者たちと織りなす「戦争」という無差別殺人の継続に心を傷め、暗たんたる思いにとらわれ続けたら、人は即座に気がヘンになってしまうでしょう。そんなことはできませんが、それにしても何やらおかしい。何者かに操作されているというか、何事もバーチャル(仮想)空間での出来事ではないか、とでもいうような空気感が社会に定着しつつあるような気がしています。

日々生起する永田町の政治ドラマや、独裁者たちが天文学的マネーの保持者たちと織りなす「戦争」という無差別殺人の継続に心を傷め、暗たんたる思いにとらわれ続けたら、人は即座に気がヘンになってしまうでしょう。そんなことはできませんが、それにしても何やらおかしい。何者かに操作されているというか、何事もバーチャル(仮想)空間での出来事ではないか、とでもいうような空気感が社会に定着しつつあるような気がしています。

そんな折、ふと手にしたのがアイドル評論家(当方はアイドル学研究者と呼びます)の中森明夫さんの『推す力』(集英社新書)でした。全編リアルな湯気が立つような生の記憶のオンパレード。ワクワク気分でページをくくりました。なるほど、リアルなはず。すべてが私=中森昭夫の記憶であり、歴史的データや年譜などを使った再検証はしていないと文中で筆者自身が明言しています。歴史、とりわけ近現代史の正当性をめぐる議論がかまびすしくなり、科学的アプローチと分析に基づく厳密な表記が要求されるようになって久しいですが、ひとりの人間として昭和30(1955)年以降を生きた者がどんな時代の空気を吸いながら、どんな形で文化の創造に参加してきたのか、何を生きるより所としてきたのかを書き残すのに第三者の科学的検証に頼ってたまるか!と、そんな心意気を感じさせてくれる一冊でした。

本書は戦後から「いま」に至るまでの時代を彩った文化の吐息が聴こえてきそうなアイドル論でもあります。中森さんといえば「オタク」という言葉の生みの親でもあります。「オタク」とは「ねぇ、あんた=you」の言い換えですが、それが「推しメンズ=us」に昇華し、新たなアイドルを社会に登場させる原動力になっていることが見えてきます。これを「利己」から「利他」への変化と捉えることもできます。しかし、併せて筆者は利己の「己」には自分がこよなく好きになった対象を物心両面で応援する「推し」に、己の分身がmyアイドルだと自然体で思える人間同士のつながりから生まれる新たな価値観を創造する力の芽生えと捉えているのではなかろうかと思えるようになりました。

推しメンは他の推しメンとも「好き」を媒介に「平和的」につながることができ、緩やかで自由な「共感」の輪の広がり(関係)を創造てきます。しかし、己が「好き」を絶対視しはじめ、他の「好き」を否定するようになると好きの推しメンは「狂信徒」と化す恐れがあることを筆者は行間で指摘し続けています。ゆえに「推し」は民主的かつ平和的な「変革」でなければならず、平和的に未来を創造する力の発動であり続けなければならないのではないかと筆者は読み手に問いかけ続けているのではないか。そう読めるのも本書の魅力の一つです。

★★★

そのように、あれこれ考え続けているうちに谷川俊太郎作『あな』と『わたし』という福音館から刊行されている絵本を思い起こしました。前者の主人公はひろしくん。後者は女の子(男の子から見たらとだけ記されています)の心のうちが描かれます。ひたすら穴を掘るひろしくんは自分の「〇〇したい」をとことん探求する、いわば好き!を極めるオタク=個の発見に挑んでいるかのようです。彼は掘り進めていくうちに空を見上げ、穴のうえを横切る白いチョウチョの姿に気づきます。そして、穴を埋め始めるのでした。おそらく、穴を埋めて外的世界に出たひろしくんは友を見つけることでしょう。「推す力」の発動です。

『わたし』は前述した利己の己に他者が投影されていることを示唆してくれます。「ひとり」は自己以外の「おおぜいの存在」を知ることから生まれる認識だからです。男の子から見れば女の子、大人から見れば子ども、外国の人から見れば日本人、極めつけは宇宙人から見れば地球人です。世界各地で無数の「いのち」が奪い去られている「いま」こそ、宇宙人から見れば地球人の感覚をもっと研ぎ澄ましながら、平和でだれもが安心して生きられる社会の大切さを「推す者たち」でありたいものです。人と好きを共有する。そして、それを互いに深め合う人間交際=コミュニケーション(福澤諭吉のsocietyの訳)が「推す力」と改めて学ぶ機会を得ました。あれあれ、いつのまにか当方も『推す力』の推しメンになってしまったようです。こりゃまた、大変失礼致しました。そろそろ中森教授にご登場願いましょう。

「オタク」と「マニア」と「推しメン」と

――最近、あの辞書の大御所「三省堂」が『オタク用語事典 大限界』を刊行しました。『大言海』を文字っているのがクール(よし、よし)です。その「オタク」なる言葉を世に出したのは中森さん?

中森明夫さん

巷間そう言われていますし、たしかにその自覚もありますね。

かつて「東京おとなクラブ」というミニコミ雑誌を仲間たちと作っていました。僕はサブカルチャーにどっぷり浸った世代ですし、僕自身オタク気質もあるにはありますが、マニアックなタイプではなかった。ただ、そういう人たちが仲間にいて、彼らが「オタクさぁ」と不思議な二人称を使っていたのです。「オタク」って他人行儀な言葉じゃないですか。おじさんが使う。それを若い人たちが使ってる面白さというんですかね。そこでなんの気なしに、冗談半分でコラムに書いたのがはじまりですね。それがいつの間にか流行して一般語となり、ついには世界語の「OTAKU」になった。今では海外メディアが僕に取材に来るんですよ。

海外ではオタクは「ナード」と呼ばれます。他方、「オタク」を直訳すると「You」ですね。タレントのYOUさんは是枝裕和監督の映画「誰も知らない」に子どもを育児放棄する母親役で出演しています。その映画が海外で上映された際、配役テロップに「YOU」と出るわけです。「おっ」と声が上がるそうですね。突然、「お前」と言われたように感じるんですって。なるほど面白いな、と思いました。画面から「おい、あんた」と呼びかけられた気になって、ハッとするわけですよ。

――日本では「オタク」や「マニア」はどこかネガティブに語られがちです。

そうでしょうか。今は全然、超ポジティブな言葉になってきていると思いますよ。言葉というのは変化するから面白い。まさに生き物です。その意味を人は最初に固定的に捉えがちですが、そうはいかない。僕を「オタクの生みの親」と言う人もいますが、それは違います。自分では「名付け親」だと思っています。つまり、「オタク」を生んだわけでもないし、育てたわけでもない。ただ、名付けただけ。名付け親は、英語で言えばゴッドファーザーですね。言葉というのは人びとの間で育ち、成長して変わっていくものですよ。僕自身、まさか自分が「オタク」という名前をつけた人間として歴史に記録されるとは思いもしなかった。ちょうど去年で満40年ですね。1983年ですから。40年経ってこうなるとは思いもしなかったし、正直、どこか他人事な感覚もあります。

この間、歳下の人たちから「オタクはポジティブな存在。オタクになれない人たち、子どもたちが悲惨なんだ。何も趣味が無いし、友達もいない。熱中するものが無い。オタクになれない人たちのほうが厳しいんだ」という趣旨の話をよく聞きます。好きなものがあれば、そこで繋がりもできる。ともに何かをやる、アクションすることもできるでしょう。それすら無いとなれば、いまは実に厳しい時代なんだということですね。自分の学校生活を思い出すと、オタクの子って確かに揶揄(やゆ)されたりすることもあったけど、ともあれはっきりしていました。何が好きか、どうして好きかという主張をちゃんとしていたのです。

そういう人たちが、現代では共通の「好き」でゆるやかに連帯し、アイドルはもちろんマンガやアニメやフィギュアなど自分たちが共有する価値をポジティブに発信している。新たな価値を楽しみながら創造するリアルな充実感を感じている。僕が目下注視している「推す力」を持つ人たちです。彼らは根源的に「世界を肯定している」と思います。

バブルはじけてジュリアナありの面白さに

――なるほど。楽しみを共有する、その意味で共感し合える仲間と一人のアイドルを社会に登場させ、社会を組み換えるというか、新たな価値を創造するアクションに参加していると思えれば、利他的行為であり利己的でもあると思えてくるということですね。となれば、まずもって世界を肯定するしかない。他者を信じて呼びかけるしかないということになりますよね。

たしかにそうです。しかし、それが難しくなっているのもまた「いま」の現実でしょう。僕らが20代を過ごしたのは1980年代ですが、その前の70年代は何やら暗い印象がありました。60年代に激動の学生運動と高度経済成長でワーッとなった。それが全部潰えていくのが70年代初頭のドルショックとオイルショックてした。経済成長が頓挫して、72年に連合赤軍事件が起き、学生運動が退潮してゆく。70年代中期の若者はシラケ世代と言われました。それを僕らは少年時代に見ていた。しらけるのもつまらないし、とはいえ今さら学生運動もできないし、と思っていた。やがて来る80年代、今から思うとバブルに向かう時代ですが、その時、僕らは「新人類」と呼ばれたりもしました。いわば、多分にアイロニー的(ひねた)世代なわけです。まともに石なんて投げることはできないよと。でも何もしないでしらけてるのも嫌だと。「しらけつつノリ、ノリつつしらける」というのが合言葉になったりもした。

同世代の人間、たとえば秋元康さんは「私は詐欺師ですから」と冗談めかして語っています。つまり、自分がやってることをそんなに尊敬してくれるなという、逆説的な謙遜の気分があったと思う。今はちょっと時代が違いますね。若い子たちがものすごく素直で、人から言われた言葉をストレートに、まったく額面通りに受け止めてしまう。

ちょうど株価が史上最高になったのが1989年。なんと「いま」それを超えたと報じられています。ニュース番組にジュリアナ東京(ディスコ)のお立ち台で踊りまくる人々の映像が出てくるんですよ。僕はこれに異議を唱えています。ジュリアナ東京の営業は1992年から94年なんです。すでにバブルが弾けている。本当は大型ディスコのマハラジャじゃなければいけない。その意味でいささかテレビはいい加減だと思いますね。面白いのは、イケイケのジュリアナがバブルの弾けた、すでに終わっていたときに大盛り上がりしていたという事実です。

ムーブメントというのは何かにかけて夢破れ、敗北した者たち、つまり何かを終えたあとの残党が過激化するわけです。学生運動もそう。全共闘運動が敗北して、70年代に入って過激派の内ゲバが横行した。いまは株価だけが何万円も上がって、みんなしらーっとしてますよね。子育てや何やらに困っているシングルマザーたちは、悲鳴を上げている。経済格差は広がるばかり。いまの株価上昇という「好景気」が実感できる庶民は、そうはいないでしょう。実態と掛け離れた虚構の「好景気」をマスメディアで日々見せられている。あまりにも皮肉な現実のただ中で私たちは生きています。

そんなバカバカしい現実を見つめ、どうしてこうなったのかと考える。たとえばバブル期の頃はどうだったか、という思考の補助線を引いてみる。オンリーイエスタディという近過去に意識を向けてみる必要があると思います。90年生まれがもう30代ですからね。全然好景気を知らない。失われた30数年とも言われる時代に育った人たちです。堀川正美の詩の一節に「時代は感受性に運命をもたらす」というのがあります。人は生まれる時代も、育つ時代も選べない。しかし、それがその人の感受性に決定的な影響をもたらすんですね。

うちの母は戦中世代ですから「戦争の時は大変だった」としょっちゅう言っていました。NHK朝ドラで夏になると戦時中の光景が描かれたりします。それを見て、おふくろはよく泣いていました。空襲とかの映像が頻繁に流れたりしてね、戦時中の苦労を思い出すのでしょう。本当のところ、僕にはそれがよくわからなかった。12年前に、おふくろは82歳で亡くなりました。翌年、僕は「あまちゃん」というドラマにハマった。それまでNHKの朝ドラなんて見なかったんだけど。「あまちゃん」では戦争ではなく東日本大震災が描かれます。それには身につまされました。「ああ、おふくろが泣いていたのはこういうことだったのか」と腑に落ちましたね。歳をとったせいもありますが、体験を積み重ねたからこそリアルにわかることがあるんだ、と思い知らされました。

今回の本もそうですけど、この年になってきて僕も、下のジェネレーションを意識するようになりました。自分はそう遠くない時にこの世からいなくなる。未来の世代にいったい何を残せるか? できるだけ本音でストレートにものを言っておきたい。それが今回の本『推す力』の根底にあります。今すぐに伝わらないかもしれない。しかし、自らのまっすぐな強い思いは、いつか自分がいなくなった後の未来の人々にも必ず伝わるはずだ、と信じている。還暦を超えてから強くそう思うようになりました。(次回に続く)

撮影/魚本勝之

取材構成/生活クラブ連合会 山田衛

たしかにそうです。しかし、それが難しくなっているのもまた「いま」の現実でしょう。僕らが20代を過ごしたのは1980年代ですが、その前の70年代は何やら暗い印象がありました。60年代に激動の学生運動と高度経済成長でワーッとなった。それが全部潰えていくのが70年代初頭のドルショックとオイルショックてした。経済成長が頓挫して、72年に連合赤軍事件が起き、学生運動が退潮してゆく。70年代中期の若者はシラケ世代と言われました。それを僕らは少年時代に見ていた。しらけるのもつまらないし、とはいえ今さら学生運動もできないし、と思っていた。やがて来る80年代、今から思うとバブルに向かう時代ですが、その時、僕らは「新人類」と呼ばれたりもしました。いわば、多分にアイロニー的(ひねた)世代なわけです。まともに石なんて投げることはできないよと。でも何もしないでしらけてるのも嫌だと。「しらけつつノリ、ノリつつしらける」というのが合言葉になったりもした。

同世代の人間、たとえば秋元康さんは「私は詐欺師ですから」と冗談めかして語っています。つまり、自分がやってることをそんなに尊敬してくれるなという、逆説的な謙遜の気分があったと思う。今はちょっと時代が違いますね。若い子たちがものすごく素直で、人から言われた言葉をストレートに、まったく額面通りに受け止めてしまう。

ちょうど株価が史上最高になったのが1989年。なんと「いま」それを超えたと報じられています。ニュース番組にジュリアナ東京(ディスコ)のお立ち台で踊りまくる人々の映像が出てくるんですよ。僕はこれに異議を唱えています。ジュリアナ東京の営業は1992年から94年なんです。すでにバブルが弾けている。本当は大型ディスコのマハラジャじゃなければいけない。その意味でいささかテレビはいい加減だと思いますね。面白いのは、イケイケのジュリアナがバブルの弾けた、すでに終わっていたときに大盛り上がりしていたという事実です。

ムーブメントというのは何かにかけて夢破れ、敗北した者たち、つまり何かを終えたあとの残党が過激化するわけです。学生運動もそう。全共闘運動が敗北して、70年代に入って過激派の内ゲバが横行した。いまは株価だけが何万円も上がって、みんなしらーっとしてますよね。子育てや何やらに困っているシングルマザーたちは、悲鳴を上げている。経済格差は広がるばかり。いまの株価上昇という「好景気」が実感できる庶民は、そうはいないでしょう。実態と掛け離れた虚構の「好景気」をマスメディアで日々見せられている。あまりにも皮肉な現実のただ中で私たちは生きています。

そんなバカバカしい現実を見つめ、どうしてこうなったのかと考える。たとえばバブル期の頃はどうだったか、という思考の補助線を引いてみる。オンリーイエスタディという近過去に意識を向けてみる必要があると思います。90年生まれがもう30代ですからね。全然好景気を知らない。失われた30数年とも言われる時代に育った人たちです。堀川正美の詩の一節に「時代は感受性に運命をもたらす」というのがあります。人は生まれる時代も、育つ時代も選べない。しかし、それがその人の感受性に決定的な影響をもたらすんですね。

うちの母は戦中世代ですから「戦争の時は大変だった」としょっちゅう言っていました。NHK朝ドラで夏になると戦時中の光景が描かれたりします。それを見て、おふくろはよく泣いていました。空襲とかの映像が頻繁に流れたりしてね、戦時中の苦労を思い出すのでしょう。本当のところ、僕にはそれがよくわからなかった。12年前に、おふくろは82歳で亡くなりました。翌年、僕は「あまちゃん」というドラマにハマった。それまでNHKの朝ドラなんて見なかったんだけど。「あまちゃん」では戦争ではなく東日本大震災が描かれます。それには身につまされました。「ああ、おふくろが泣いていたのはこういうことだったのか」と腑に落ちましたね。歳をとったせいもありますが、体験を積み重ねたからこそリアルにわかることがあるんだ、と思い知らされました。

今回の本もそうですけど、この年になってきて僕も、下のジェネレーションを意識するようになりました。自分はそう遠くない時にこの世からいなくなる。未来の世代にいったい何を残せるか? できるだけ本音でストレートにものを言っておきたい。それが今回の本『推す力』の根底にあります。今すぐに伝わらないかもしれない。しかし、自らのまっすぐな強い思いは、いつか自分がいなくなった後の未来の人々にも必ず伝わるはずだ、と信じている。還暦を超えてから強くそう思うようになりました。(次回に続く)

撮影/魚本勝之

取材構成/生活クラブ連合会 山田衛

なかもり・あきお

作家・アイドル評論家。三重県生まれ。さまざまなメディアに執筆、出演。「おたく」という語の生みの親。『東京トンガリキッズ』『アイドルにっぽん』『午前32時の能年玲奈』『寂しさの力』『青い秋』など著書多数。小説『アナーキー・イン・ザ・JP』で三島由紀夫賞候補となる。

作家・アイドル評論家。三重県生まれ。さまざまなメディアに執筆、出演。「おたく」という語の生みの親。『東京トンガリキッズ』『アイドルにっぽん』『午前32時の能年玲奈』『寂しさの力』『青い秋』など著書多数。小説『アナーキー・イン・ザ・JP』で三島由紀夫賞候補となる。