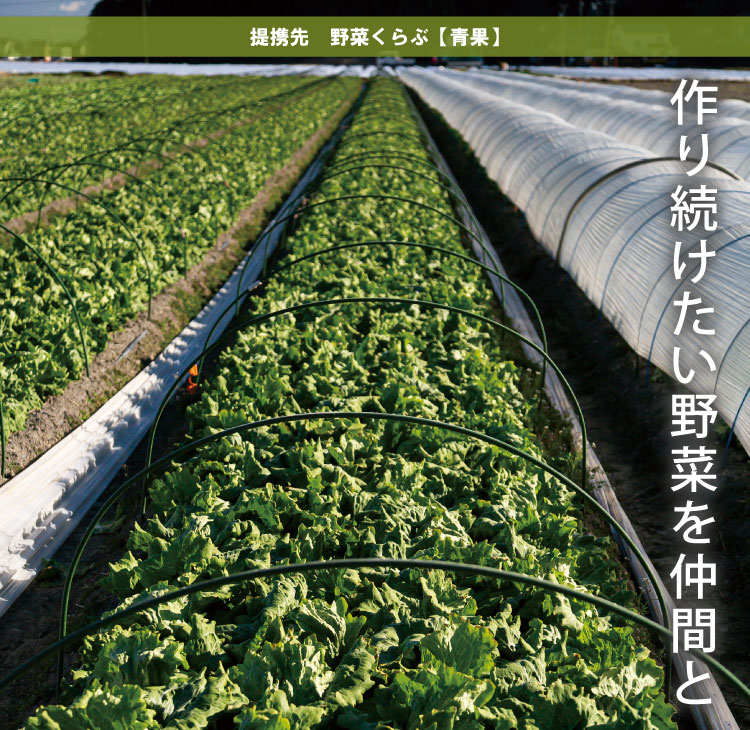

作り続けたい野菜を仲間と

野菜くらぶは、1992年、群馬県昭和村の農家の3人の若者が有機農業を始めたいと創業した。昭和村から始まり、青森県の黒石市、静岡県の菊川市などに野菜の産地を広げ、年間を通してレタス、トマト、ホウレンソウ、キャベツを中心に生産販売し、新規就農者の支援にも力を入れている。2024年より、「あっぱれ育ち小松菜」、「チンゲン菜」などの野菜を、ビオサポ食材セットの材料として提供を始めた。

はじまりは農家の若者3人

群馬県の北部、赤城山麓に、コンニャク芋や高原野菜の産地として知られる昭和村がある。30年以上前、ここで無農薬のコンニャク芋を作っていた農家の澤浦彰治さん(現・野菜くらぶ代表取締役)が、取引先から野菜も無農薬で作らないかと声をかけられた。澤浦さんは農家の仲間と3人で、有機野菜生産グループ「昭和野菜くらぶ」を立ち上げ契約栽培を始めた。1992年のことだった。

当時は有機JAS認証制度がなく、有機栽培の野菜を市場に出荷しても、規格に合わなければその価値は評価されない。しかし契約栽培であれば、農法に見合った価格で販売できる。地元にはもともと有機栽培をしている農家や、興味のある農家がいた。農薬散布で体調を崩し農薬が苦手な人もいた。それらの農家に声をかけ、取引先が指定する農法で栽培する野菜の出荷量を確保していった。

群馬の冬は非常に寒く赤城おろしの風は冷たい。積雪も多い。野菜の栽培は基本的に5月から年内の仕事だ。その間に台風や豪雨などの自然災害に遭うと、契約量を守れない場合がある。そこで同じような栽培法の野菜を安定供給できるようにと、別の土地を探した。全国を回り、青森県黒石市の八甲田山麓に土地を借り、まずレタスの栽培を始めた。地元の活性化にもつながり、野菜くらぶの主要な産地の一つになった。

さらに周年で野菜を提供したいと、静岡県菊川市で、秋から春にかけて出荷するレタスの栽培を始めた。遠州灘が近く、年平均気温が15度前後の土地で、冬にレタス類やハウス栽培のミニトマト、夏にはオクラやトウモロコシなどを生産する。

若手農家が3人で始めた野菜生産者グループは、現在、23の法人を含む70の生産者が参加する株式会社「野菜くらぶ」となった。全国の七つの地域で約40品目を契約栽培する。

野菜くらぶは、生産地の開発を進めると共に、新規就農者を支えるため「独立支援プログラム」に力を入れてきた。農家ではなくても就農し自立できるように栽培技術や農家経営を学び、機械購入や販路の面で支える仕組みだ。野菜くらぶの生産農家で1年以上研修した後就農し、会社を設立するなど、農家として独立を目指す。プログラムによって新規就農した人は14人。黒石市と菊川市でレタス栽培を始めたのも、この研修を受けた人たちだ。

当時は有機JAS認証制度がなく、有機栽培の野菜を市場に出荷しても、規格に合わなければその価値は評価されない。しかし契約栽培であれば、農法に見合った価格で販売できる。地元にはもともと有機栽培をしている農家や、興味のある農家がいた。農薬散布で体調を崩し農薬が苦手な人もいた。それらの農家に声をかけ、取引先が指定する農法で栽培する野菜の出荷量を確保していった。

群馬の冬は非常に寒く赤城おろしの風は冷たい。積雪も多い。野菜の栽培は基本的に5月から年内の仕事だ。その間に台風や豪雨などの自然災害に遭うと、契約量を守れない場合がある。そこで同じような栽培法の野菜を安定供給できるようにと、別の土地を探した。全国を回り、青森県黒石市の八甲田山麓に土地を借り、まずレタスの栽培を始めた。地元の活性化にもつながり、野菜くらぶの主要な産地の一つになった。

さらに周年で野菜を提供したいと、静岡県菊川市で、秋から春にかけて出荷するレタスの栽培を始めた。遠州灘が近く、年平均気温が15度前後の土地で、冬にレタス類やハウス栽培のミニトマト、夏にはオクラやトウモロコシなどを生産する。

若手農家が3人で始めた野菜生産者グループは、現在、23の法人を含む70の生産者が参加する株式会社「野菜くらぶ」となった。全国の七つの地域で約40品目を契約栽培する。

野菜くらぶは、生産地の開発を進めると共に、新規就農者を支えるため「独立支援プログラム」に力を入れてきた。農家ではなくても就農し自立できるように栽培技術や農家経営を学び、機械購入や販路の面で支える仕組みだ。野菜くらぶの生産農家で1年以上研修した後就農し、会社を設立するなど、農家として独立を目指す。プログラムによって新規就農した人は14人。黒石市と菊川市でレタス栽培を始めたのも、この研修を受けた人たちだ。

静岡県菊川市にある集出荷場

真空予冷の装置では、入荷した野菜の芯温を短時間で4度まで下げ、保存性を良くする

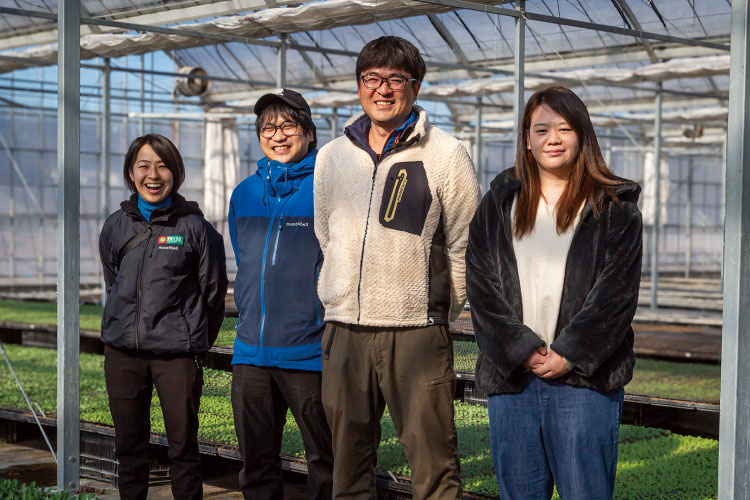

農業が好き

左より、野菜くらぶ営業部販売課の濱田陽さん、同豊泉恭平さん、静岡県菊川市の生産者、白井佑介さん、野菜くらぶ営業部業務課の鈴木美帆さん

白井佑介さんは、独立支援プログラムを受け、15年前に就農した。現在は株式会社「とわ」の代表取締役を務める。静岡の38ヘクタールの畑でレタスを中心に、キャベツ、オクラ、トウモロコシなどを生産し、全量を野菜くらぶへ出荷する。

農業とは縁のない家庭に育った白井さんは、工場勤務をして10年ほど過ぎた時、これからの人生について考えた。「子どもの頃は山や田んぼが遊び場でした。祖父が庭で野菜を作っていた姿を思い出し、野外で働く職業に就きたいと思いました」。野菜を作る技術もなく、販路をどうしようかと悩んでいた時、野菜くらぶの生産者、農業法人の「ソイルパッション」を知り従業員として働き始めた。

「農家で作業をしましたが、最初の日のことを忘れられません。作業は他の人のようにははかどらず、体も痛くなり、自分に農業はできない、無理だと思いました」。しかし一日であきらめるわけにはいかず、続けるうちに体の使い方を覚え作業に慣れた。2年目になると、自分で工夫して野菜を育ててみたいと考えるようになり、独立支援プログラムを受け、株式会社を立ち上げた。「ここでも最初は自分が思い描いたようにはいきませんでした」

農業は天候に左右され、知識があってもその通りにはいかない。人を雇う大変さや経営の難しさを思い知らされた。「周りの人に助けられながらやっと今、17人の従業員といっしょに、将来の夢を描けるようになりました」。いつか農業に就きたいという人が来たら技術を身に付ける支援もしたいそうだ。

白井佑介さんは、独立支援プログラムを受け、15年前に就農した。現在は株式会社「とわ」の代表取締役を務める。静岡の38ヘクタールの畑でレタスを中心に、キャベツ、オクラ、トウモロコシなどを生産し、全量を野菜くらぶへ出荷する。

農業とは縁のない家庭に育った白井さんは、工場勤務をして10年ほど過ぎた時、これからの人生について考えた。「子どもの頃は山や田んぼが遊び場でした。祖父が庭で野菜を作っていた姿を思い出し、野外で働く職業に就きたいと思いました」。野菜を作る技術もなく、販路をどうしようかと悩んでいた時、野菜くらぶの生産者、農業法人の「ソイルパッション」を知り従業員として働き始めた。

「農家で作業をしましたが、最初の日のことを忘れられません。作業は他の人のようにははかどらず、体も痛くなり、自分に農業はできない、無理だと思いました」。しかし一日であきらめるわけにはいかず、続けるうちに体の使い方を覚え作業に慣れた。2年目になると、自分で工夫して野菜を育ててみたいと考えるようになり、独立支援プログラムを受け、株式会社を立ち上げた。「ここでも最初は自分が思い描いたようにはいきませんでした」

農業は天候に左右され、知識があってもその通りにはいかない。人を雇う大変さや経営の難しさを思い知らされた。「周りの人に助けられながらやっと今、17人の従業員といっしょに、将来の夢を描けるようになりました」。いつか農業に就きたいという人が来たら技術を身に付ける支援もしたいそうだ。

静岡県菊川市の20ヘクタールのほ場でレタスを栽培する白井佑介さん。「冬レタスは肉厚で寒さに強くて味が濃いです」

11月、稲刈りが終わった後の田んぼを借りて、レタスの苗を植え付ける。3カ月をかけて育てた後、ミャンマー、カンボジア、ネパールから来ている実習生といっしょに収穫。

野菜の苗は、自分で種をまいて育てる。「どういう野菜を作りたいかを想像しながら育て方を工夫できます」と白井さん

菊川市と昭和村でトマトを生産する株式会社「モスファーム・サングレイス」にも、新規就農者が多い。「自分も農業は初めてでした。トマトの栽培はぶっつけ本番でしたよ」と話すのは、静岡農場の農場長の河本雅人さん。「ハウスを整えて苗を仕立てるなど、栽培にかかわる全部の作業を、ひとつひとつ試しながらやってきました」。大玉トマトの生産が中心だったが、4年前より消費者のニーズに合わせてミニトマトの栽培も始めた。

野菜の苗は、自分で種をまいて育てる。「どういう野菜を作りたいかを想像しながら育て方を工夫できます」と白井さん

菊川市と昭和村でトマトを生産する株式会社「モスファーム・サングレイス」にも、新規就農者が多い。「自分も農業は初めてでした。トマトの栽培はぶっつけ本番でしたよ」と話すのは、静岡農場の農場長の河本雅人さん。「ハウスを整えて苗を仕立てるなど、栽培にかかわる全部の作業を、ひとつひとつ試しながらやってきました」。大玉トマトの生産が中心だったが、4年前より消費者のニーズに合わせてミニトマトの栽培も始めた。

野菜くらぶの生産者、モスファーム・サングレイスの静岡農場農場長の河本雅人さん。「7月に収穫を終えると枝を切り根を抜いて熱水を通して土を消毒します。薬剤は使いませんよ」

ミニトマトの栽培責任者の長谷川文さんは就農して14年目を迎えた。「毎日が試行錯誤と答え合わせの日々です」と言う。花が咲いてから2カ月ぐらいで実を収穫する。「水をやり、わき芽を取り摘花する、といったいろいろな作業をしますが、その集大成が2カ月後の姿です」。その姿を想像しながら仕事を組み立てるという繰り返しが、とても楽しいそうだ。

ミニトマトの栽培責任者の長谷川文さんは就農して14年目を迎えた。「毎日が試行錯誤と答え合わせの日々です」と言う。花が咲いてから2カ月ぐらいで実を収穫する。「水をやり、わき芽を取り摘花する、といったいろいろな作業をしますが、その集大成が2カ月後の姿です」。その姿を想像しながら仕事を組み立てるという繰り返しが、とても楽しいそうだ。

静岡農場のミニトマト栽培責任者の長谷川文さん

あっぱれ・はればれが後押し

野菜くらぶの農法は、農薬と化学肥料の使用量を、それぞれの県の慣行栽培の半分以下とする特別栽培だ。これは生活クラブの独自基準の、栽培期間中化学合成農薬と化学肥料をできる限り減らして育てる「はればれ育ち」の農法に当たる。栽培期間中どちらも使わない「あっぱれ育ち」の農法にも挑戦している。

昭和村では、22年夏より、あっぱれ育ちトマトの栽培を始めた。「真夏のトマト栽培は虫や病気の発生を考えると、あっぱれの農法でできるかどうかわかりませんでした」と、営業部販売課の濱田陽さん。「けれど、たとえあっぱれで育てられなくてもはればれで育てることができれば、はればれで出荷できます。農家は気持ちに余裕を持ってあっぱれに挑戦しますよ」。また、有機JAS農産物は認定に2年から3年がかかるが、生活クラブでは、同等の農法で育てた野菜は、栽培1年目よりあっぱれとして出荷できる。これらの生活クラブ独自の基準は農家の経営も支え、あっぱれ育ちの品目や栽培面積が大きく拡大したそうだ。

濱田さんは、「『予約・あっぱれはればれ育ち野菜おまかせ4点セット』の取り組みは、農家にとって大きな励みになっています」と言う。組合員が同セットを予約すると、首都圏の五つの提携生産者のうちどこかで生産した4種類の野菜が、毎週届けられる取り組みだ。おまかせなので、農家は生育状況によって出荷する野菜を調整できる。「交流会で組合員に出会ったり、メッセージカードを受け取っている生産者は、自分が育てた野菜を組合員が食卓に載せている場面をイメージすることができます。それで、その時一番おいしくできた野菜を届けたいと思うんですよ」と濱田さん。

昨年10月には、生活クラブのミールキット「ビオサポ食材セット」に、野菜くらぶの大根、あっぱれ育ち小松菜、同チンゲン菜を使ったセットが加わった。「カット野菜をセットするのでちょっと育ちすぎて出荷の規格に合わないものでも使えます。あっぱれに挑戦する農家の努力が無駄になりません」。濱田さんは野菜をたくさん食べてもらえるよう、いろいろなメニューを提案していきたいそうだ。

昭和村では、22年夏より、あっぱれ育ちトマトの栽培を始めた。「真夏のトマト栽培は虫や病気の発生を考えると、あっぱれの農法でできるかどうかわかりませんでした」と、営業部販売課の濱田陽さん。「けれど、たとえあっぱれで育てられなくてもはればれで育てることができれば、はればれで出荷できます。農家は気持ちに余裕を持ってあっぱれに挑戦しますよ」。また、有機JAS農産物は認定に2年から3年がかかるが、生活クラブでは、同等の農法で育てた野菜は、栽培1年目よりあっぱれとして出荷できる。これらの生活クラブ独自の基準は農家の経営も支え、あっぱれ育ちの品目や栽培面積が大きく拡大したそうだ。

濱田さんは、「『予約・あっぱれはればれ育ち野菜おまかせ4点セット』の取り組みは、農家にとって大きな励みになっています」と言う。組合員が同セットを予約すると、首都圏の五つの提携生産者のうちどこかで生産した4種類の野菜が、毎週届けられる取り組みだ。おまかせなので、農家は生育状況によって出荷する野菜を調整できる。「交流会で組合員に出会ったり、メッセージカードを受け取っている生産者は、自分が育てた野菜を組合員が食卓に載せている場面をイメージすることができます。それで、その時一番おいしくできた野菜を届けたいと思うんですよ」と濱田さん。

昨年10月には、生活クラブのミールキット「ビオサポ食材セット」に、野菜くらぶの大根、あっぱれ育ち小松菜、同チンゲン菜を使ったセットが加わった。「カット野菜をセットするのでちょっと育ちすぎて出荷の規格に合わないものでも使えます。あっぱれに挑戦する農家の努力が無駄になりません」。濱田さんは野菜をたくさん食べてもらえるよう、いろいろなメニューを提案していきたいそうだ。

野菜くらぶ営業部販売課の濱田陽さん

野菜くらぶでは、出荷先の要望に沿った農法で野菜を作る。生産者の多くは、病気や高齢になり自分が作れなくなったとしても、その農法を受け継ぎ広める大勢の仲間がいることを心強く思っている。消費者と共に描く、未来へ続く野菜作りだ。

野菜くらぶでは、出荷先の要望に沿った農法で野菜を作る。生産者の多くは、病気や高齢になり自分が作れなくなったとしても、その農法を受け継ぎ広める大勢の仲間がいることを心強く思っている。消費者と共に描く、未来へ続く野菜作りだ。

撮影/田嶋雅已

文/伊澤小枝子

文/伊澤小枝子

『生活と自治』2025年4月号「連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。

【2025年4月11日掲載】