原発再稼働で電気代は安くなる? その経済性を再検証

止まらない物価上昇が家計を圧迫し続けている。高騰する電気料金については「原発が止まっているから」という理由がまことしやかにささやかれる。そんな中、脱炭素や安定供給を名目に、政府は原発再稼働を進める。だが、本当に原発再稼働で電気代は安くなるのか。本当に原発は安定供給に資するのか。福島第一原発事故を踏まえ、事故処理のコスト、安全対策費、原発の建設費なども含めた長期的な観点から、原発の経済性を検証する。

変わらぬ原発依存

2025年2月18日、第7次エネルギー基本計画が閣議決定された。エネルギー基本計画(以下、エネ基)は、S+3E、すなわち「安全性(Safety)を大前提に、エネルギー安定供給(Energy Security)を第一として、経済効率性の向上(Economic Efficiency)と環境への適合(Environment)を図る」ものとして、日本のエネルギー政策の長期的な方向性を示すものだ。社会情勢の変化や技術革新の進展に合わせて少なくとも3年ごとに検討を加え、変更しなければならないとエネルギー政策基本法で定められている。

第7次エネ基について、NPO法人原子力資料情報室・事務局長兼研究員の松久保肇さんは「地球温暖化対策として脱炭素を目指すことが前提になってはいますが、問題はその中身です」と話す。「原発の他、水素やアンモニアなど、燃焼時に二酸化炭素を出さない『脱炭素火力』といわれる燃料に変えていくというのですが、これらは非常にコストも高く、実現できるかもまだわかりません」

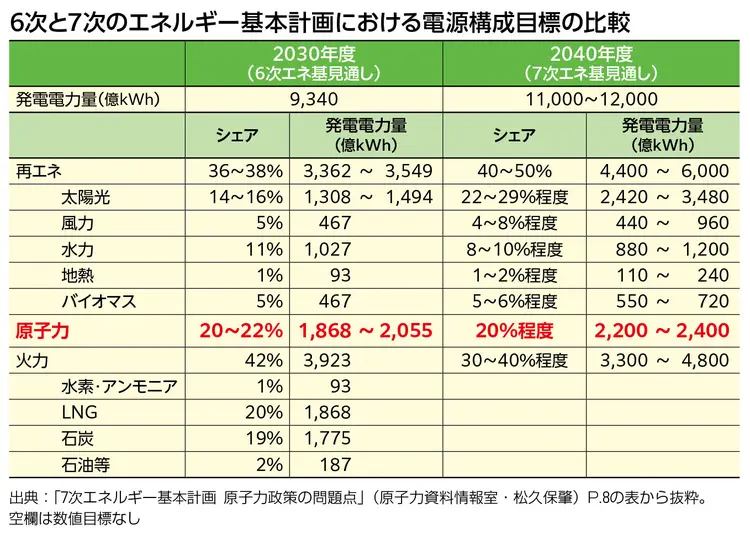

電源構成目標についても、第6次エネ基とほぼ変わらない。2030年度の再生可能エネルギー(以下、再エネ)のシェアは、36~38%だったが、第7次では2040年度のシェアは40~50%で、世界の再エネシェアの加速度的増加に比べれば、ほぼ横ばいの目標だ。原子力についても同様で、第6次エネ基で30年度のシェア20~22%とされていたが、第7次エネ基でも40年度のシェア20%程度となっている。

第7次エネ基について、NPO法人原子力資料情報室・事務局長兼研究員の松久保肇さんは「地球温暖化対策として脱炭素を目指すことが前提になってはいますが、問題はその中身です」と話す。「原発の他、水素やアンモニアなど、燃焼時に二酸化炭素を出さない『脱炭素火力』といわれる燃料に変えていくというのですが、これらは非常にコストも高く、実現できるかもまだわかりません」

電源構成目標についても、第6次エネ基とほぼ変わらない。2030年度の再生可能エネルギー(以下、再エネ)のシェアは、36~38%だったが、第7次では2040年度のシェアは40~50%で、世界の再エネシェアの加速度的増加に比べれば、ほぼ横ばいの目標だ。原子力についても同様で、第6次エネ基で30年度のシェア20~22%とされていたが、第7次エネ基でも40年度のシェア20%程度となっている。

また、第7次エネ基では、原発事故後に一貫して盛り込まれてきた「原発依存度を可能な限り低減する」との文言が削除された。そもそも第6次エネ基には、この文言があったにもかかわらず、岸田前政権は、エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い原子力を「最大限活用する」と明記した「GX(グリーン・トランスフォーメーション)実現にむけた基本方針」を閣議決定して、原子力政策を大転換した。第7次エネ基はこれを追認した形だ。

「しかも、エネ基はエネルギー政策の中長期的な見通しを指し示す文書であるはずなのに、数値目標はほぼありません」と松久保さんは嘆く。

「しかも、エネ基はエネルギー政策の中長期的な見通しを指し示す文書であるはずなのに、数値目標はほぼありません」と松久保さんは嘆く。

コスト試算は妥当か?

こうした流れで、昨年、政府は女川原発2号機と島根原発2号機を再稼働させ、柏崎刈羽原発も再稼働に向けて対応する方針を示した。加えて原発の新設も進行中だ。なぜ、福島の事故の経験があるにもかかわらず原発推進を進めるのか。その論拠は、原発が①脱炭素②エネルギー安全保障③経済性の3点で優れているからとされるが、松久保さんはこれに疑問を呈す。特に問題とするのは②と③だ。

「一度燃えてしまえば終わりの石炭と違って、ウランは使い始めてから数年使えるので、少ない資源量でたくさん発電できると説明されますが、ウランの供給元までさかのぼって考えると、安全保障に資するとは思えません」

事実、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、ウランの調達が難しくなっている。

「世界のウラン供給の4割を占めるカザフスタンはロシアの同盟国ですし、主要産出国のひとつ、ニジェールでは、クーデターでロシアに接近する軍事政権ができました。こうした世界情勢により、ウランの安定供給に陰りが見えています。また、それにともない価格も高騰しています」

資源の少ない日本にとって、エネルギー安全保障の観点からも原発より再エネのほうが資すると松久保さんは指摘する。再エネの資源は、そもそも自然に存在する熱や水、風力など、枯渇せずに永遠に使えるものだからだ。

「太陽光パネルの大半はたしかに輸入品ですが、一度輸入してしまえば、再利用できます。火力や原子力に比べ、燃料のいらない再エネの海外依存度は圧倒的に少ないんです」

では経済性はどうか。本当に「再稼働で電気料金が安くなる」のか。経済産業省・原子力小委員会の資料によれば、原発が稼働している九州電力の電気料金は1キロワットアワー当たり、19.1円、関西電力は20.3円となっている(全発電量の原子力比率は九州が30.1%、関西が30.3%)。一方、原発を稼働させていない北陸電力は23.3円、東京電力は23.5円で、その差はおよそ3~4円だ。

ところが、原発再稼働している四国電力では、1キロワットアワー当たり22.0円(全発電量の原子力比率は16.2%)で、原発を稼働させていない中部電力の21.6円よりも高くなっている。

「ですから、原発を稼働させれば必ず電気料金が安くなるとは言えません」

しかも、原発の経済性は、電気料金の比較だけでは語れない。事故発生時のリスクや放射性廃棄物の処理にかかる費用は膨大だ。

「福島第一原発事故の廃炉のコストを国は8兆円と見積もっています。ただ、そこに廃棄物の処分費用は含まれていません。経産省は、処分費用がいくらになるか、わからないと言うんです」そこで松久保さんが、日本原子力学会・福島第一原子力発電所廃炉検討委員会が発表した廃棄物の推計値780万トンをもとに廃棄物処理費用も含めた事故処理のコストを試算したところ、少なくとも22兆円はかかる推計になった。

さらに福島の事故後、安全対策費も膨れ上がっている。女川原発2号機は、当初140億円と見積もられていたが、その後、7100億円に膨れ上がった。また、大手電力事業者11社の安全対策費の合計は、5兆8,000億円にもなる。

原発新設にかかる費用も同様だ。

「中国がアルゼンチンに建設中の原発は1基で約1兆円、アメリカで建設中の原発は2基で約6兆円、イギリスで建設中のヒンクリーポイントCという原発は1基で4兆円を超えると言われています。経産省は原発1基の建設費を約7,200億円と試算していますが、この程度で済むとは、とても思えません」

「一度燃えてしまえば終わりの石炭と違って、ウランは使い始めてから数年使えるので、少ない資源量でたくさん発電できると説明されますが、ウランの供給元までさかのぼって考えると、安全保障に資するとは思えません」

事実、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、ウランの調達が難しくなっている。

「世界のウラン供給の4割を占めるカザフスタンはロシアの同盟国ですし、主要産出国のひとつ、ニジェールでは、クーデターでロシアに接近する軍事政権ができました。こうした世界情勢により、ウランの安定供給に陰りが見えています。また、それにともない価格も高騰しています」

資源の少ない日本にとって、エネルギー安全保障の観点からも原発より再エネのほうが資すると松久保さんは指摘する。再エネの資源は、そもそも自然に存在する熱や水、風力など、枯渇せずに永遠に使えるものだからだ。

「太陽光パネルの大半はたしかに輸入品ですが、一度輸入してしまえば、再利用できます。火力や原子力に比べ、燃料のいらない再エネの海外依存度は圧倒的に少ないんです」

では経済性はどうか。本当に「再稼働で電気料金が安くなる」のか。経済産業省・原子力小委員会の資料によれば、原発が稼働している九州電力の電気料金は1キロワットアワー当たり、19.1円、関西電力は20.3円となっている(全発電量の原子力比率は九州が30.1%、関西が30.3%)。一方、原発を稼働させていない北陸電力は23.3円、東京電力は23.5円で、その差はおよそ3~4円だ。

ところが、原発再稼働している四国電力では、1キロワットアワー当たり22.0円(全発電量の原子力比率は16.2%)で、原発を稼働させていない中部電力の21.6円よりも高くなっている。

「ですから、原発を稼働させれば必ず電気料金が安くなるとは言えません」

しかも、原発の経済性は、電気料金の比較だけでは語れない。事故発生時のリスクや放射性廃棄物の処理にかかる費用は膨大だ。

「福島第一原発事故の廃炉のコストを国は8兆円と見積もっています。ただ、そこに廃棄物の処分費用は含まれていません。経産省は、処分費用がいくらになるか、わからないと言うんです」そこで松久保さんが、日本原子力学会・福島第一原子力発電所廃炉検討委員会が発表した廃棄物の推計値780万トンをもとに廃棄物処理費用も含めた事故処理のコストを試算したところ、少なくとも22兆円はかかる推計になった。

さらに福島の事故後、安全対策費も膨れ上がっている。女川原発2号機は、当初140億円と見積もられていたが、その後、7100億円に膨れ上がった。また、大手電力事業者11社の安全対策費の合計は、5兆8,000億円にもなる。

原発新設にかかる費用も同様だ。

「中国がアルゼンチンに建設中の原発は1基で約1兆円、アメリカで建設中の原発は2基で約6兆円、イギリスで建設中のヒンクリーポイントCという原発は1基で4兆円を超えると言われています。経産省は原発1基の建設費を約7,200億円と試算していますが、この程度で済むとは、とても思えません」

建設コストを消費者に?

これほど膨大な原発の建設コストを、誰がどう負担するのか。大手電力会社でさえ資金調達が困難とされる問題を解決しようと、経産省が検討している仕組みが、英国で導入されている「RABモデル(Regulated Asset Base=規制資産ベース)」だ。原発の建設コストをあらかじめ電気料金に上乗せして消費者から徴収する仕組みで、もし日本で導入されれば当然、電気料金は上がるだろう。しかも、英国の例を見る限り、いくら上乗せされたのか、おそらく消費者に明らかにされることはないと松久保さんはいう。

「原発のコストが民間企業だけでは負えないリスクになっています。そのリスクを全部消費者に負わせる制度を作りたいのです」

こうしてどんどん、膨大なコストを消費者や次世代が担う社会になっていく。これでも原発は経済性に優れていると言えるのか。改めて問う必要があるだろう。

「原発のコストが民間企業だけでは負えないリスクになっています。そのリスクを全部消費者に負わせる制度を作りたいのです」

こうしてどんどん、膨大なコストを消費者や次世代が担う社会になっていく。これでも原発は経済性に優れていると言えるのか。改めて問う必要があるだろう。

松久保肇さん

NPO法人原子力資料情報室・事務局長兼研究員。関心分野は原子力政策、原子力の経済性、核政策。2022年より経済産業省・原子力小委員会委員

NPO法人原子力資料情報室・事務局長兼研究員。関心分野は原子力政策、原子力の経済性、核政策。2022年より経済産業省・原子力小委員会委員

撮影/小澤晶子 文/生活と自治 編集室・山本塁

◆おざわ・あきこ 1978年群馬県生まれ。大学で生物学を専攻。卒業後、写真の道へ。フリーカメラマンとして食や農を中心に撮影している。また、ライフワークとして、町猫や田舎料理の写真を撮り続けている。

★『生活と自治』2025年4月号の記事を転載しました。

【2025年4月25日掲載】