地域資源循環を目指す「まるごと栃木」プロジェクト

農業を取り巻く環境がさまざまに変化するなか、栃木県開拓農協では、自分たちが目指す農のあり方を、消費者とともに描き、追求している。

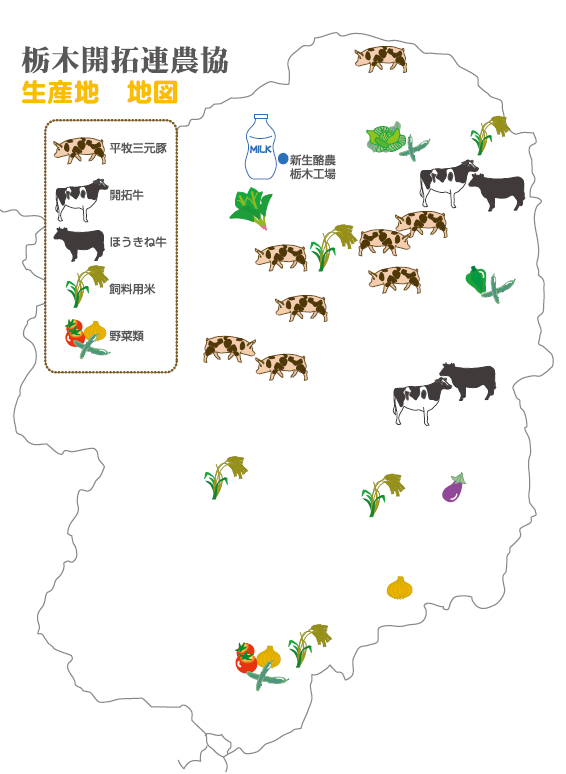

1983年、山形県酒田市の平田牧場との提携を通じ、豚肉出荷生産者として生活クラブとのつきあいが始まった栃木県開柘農協。その後、牛乳、野菜、コメ、牛肉と提携品目が拡大し、関係する生産者も、今や栃木県一円に400人以上にとなった。

その生産者たちが生活クラブと2008年にスタートさせたのが、「まるごと栃木」プロジェクトだ。

コメ農家の作る飼料イネや飼料用米を畜産・酪農生産者に供給し、家畜ふん尿を堆肥化してコメや野菜の生産者に還元する。つまり、飼肥料などを生産する耕種農家と酪農・畜産農家が連携し、地域内の資源循環を進めることで、土づくりとともに、輸入に極度に依存している畜産飼料や肥料の自給率を高め、安定した食料生産の仕組みを実現しようという試みだ。

土を作り、仲間を作れ

那須塩原市の熊倉牧場では小柄な熊倉貴介さんが、体重600キロの大きな牛たちの間で働く。

「酪農は、土を作り、作物を作り、牛を育てて仲間を作れが父の口癖。こちらが手を抜けば、牛たちも手を抜くのでね」と笑う。

「酪農は、土を作り、作物を作り、牛を育てて仲間を作れが父の口癖。こちらが手を抜けば、牛たちも手を抜くのでね」と笑う。

1945年8月、第2次世界大戦の敗戦からほどなく父親の憲男さんがこの地に入植。原野を切り開き、49年に乳牛1頭から始めた牧場だ。今は、貴子さん、義雄さん夫婦が経営を引き継ぎ、搾乳牛は60頭。育成牛(子牛)を含めると100頭規模の牧場になった。

新生酪農への生乳出荷だけでなく、牧場で生まれた乳牛の雄や、乳牛と黒毛和牛の交雑種(F1)を肉牛肥育農家に出荷。肥育された牛は、「開拓牛」「ほうきね牛」の名称で生活クラブに届けられる。

約10ヘクタールの牧草地は、5月に刈り取り最盛期を迎える。収穫後は、穀物飼料になるトウモロコシを栽培する。それでも、100頭もの牛の牧草や穀物飼料をすべて自給することはできない。

かつては不足分をすべて輸入に頼っていたが、4年前から、牧草の一部を飼料イネに切り替えた。イネの実と茎・葉を一緒に刈り取って細かく裁断し、発酵させたものだ。「牧草の価格が高くなったのがきっかけ。同じ農協のイソシンファームさんが、上手に作ってくださっているので牛も喜んで食べます」と貴子さんは言う。

国産飼料へのこだわり

イソシンファームは、50年前、22歳で就農した磯進(いそすすむ)さんが始めた農場だ。酪農家から購入した乳牛の雄やF1の肉牛の子牛約380頭を肥育。100ヘクタール規模の田んぼでは、主食用米のほか、飼料イネも栽培し、地域の酪農・畜産農家に供給する。野菜の生産も手がける複合経営だ。

イソシンファームは、50年前、22歳で就農した磯進(いそすすむ)さんが始めた農場だ。酪農家から購入した乳牛の雄やF1の肉牛の子牛約380頭を肥育。100ヘクタール規模の田んぼでは、主食用米のほか、飼料イネも栽培し、地域の酪農・畜産農家に供給する。野菜の生産も手がける複合経営だ。

飼料イネは、自分の農場でも利用する。「一般に肉牛肥育では、育成期間10ヵ月は柔らかな輸入牧草を使うのですが、うちは、3ヵ月だけ。あとはずっと、飼料イネで育てます。当初は周囲から『無理だ』と言われましたが、実験してみると問題なかったんです」(磯さん)

栃木県開拓農協の肉牛生産者、イソシンファームと佐藤牧場では、牛の授乳期には輸入牧草を与え、次に飼料イネ、後期には稲わらを食べさせるという粗飼料の給与体系を基本とする。

また、濃厚飼料としてトウモロコシに代わる飼料用米の利用比率も、今年2月に10%から20%に高めた。これだけイネの利用比率が高い肉牛農家は、全国でも珍しい。

また、濃厚飼料としてトウモロコシに代わる飼料用米の利用比率も、今年2月に10%から20%に高めた。これだけイネの利用比率が高い肉牛農家は、全国でも珍しい。

「安全・安心を考え生産しています。たとえ環太平洋連携協定(TPP)が成立したとしても、国産の飼料にこだわりたい」と磯さんは言う。

「まだ理想の2割」

プロジェクトのスタートから8年たち、提携生産者間の連携は、着実に深まっている。ただし、「当初の設計図からいえば、まだ2割程度の到達段階」と同農協農畜産部長の加藤効示さん。

プロジェクトのスタートから8年たち、提携生産者間の連携は、着実に深まっている。ただし、「当初の設計図からいえば、まだ2割程度の到達段階」と同農協農畜産部長の加藤効示さん。

栃木県は、本州で最も乳牛の頭数が多い酪農集約地域だ。それだけに、かねてから畜産ふん尿の有効利用を行政や農協も進めてきた。

「既存の地域連携から生活クラブの提携生産者間の連携に切り替えられれば、堆肥や飼料の品質が確認でき安心して使えるようになります。ただ、農家間の距離の問題、堆肥の保管場所、堆肥散布用の機械など、現実には越えなければならないハードルが多いのです」

那須塩原市に水田と畑を持ち、生活クラブにキャベツを出荷する君島行夫さんもこう話す。

「『まるごと栃木」を進めるには、使う側のニーズに合うシステムが必要です。堆肥が粒状であれば、現在使っている機械でも対応でき、使い勝手もいいのですが……」

どうなるかよりどうしたいか

それでも、このプロジェクトに賭ける思いが強い背景には、近年の農業をめぐる環境の変化がある。

それでも、このプロジェクトに賭ける思いが強い背景には、近年の農業をめぐる環境の変化がある。

日本の酪農・畜産は、規模拡大や集約化が進み、「農の近代化」の優等生といわれてきた。しかしそれは安価なトウモロコシや牧草の安定輸入があったからだ。その基盤が近年揺らぎ、全てを輸入飼料に頼っていたら、飼料代が生産原価の7割近くを占めるほどになった。

稲作も、生産原価を割り込むほどコメ価格が下落。コメ農家の経営は厳しさを増し、耕作放棄地も増えている。いったん耕作放棄された水田は、数年で原野に戻る。

こうした事態を防ぎ、いざ主食用米が不足したとき、すぐに生産に着手できるような「自給力」を保つたためにも、飼料用米や飼料イネの栽培で水田を維持しておくことが必要と、栃木県開拓農協では考えている。1993年の米パニックの再来が起こらないとの保証はどこにもない。

「平田牧場が飼料用米を使い始めた当時、「輸入トウモロコシと同じ価格になるなどありえない』と専門家も行政も言っていました。

それがここ十数年で、補助金があるとはいえ現実になった。そう考えれば今後、『海外産は高くて買えない』という時代が来ないとも限らないと思うのです」と同農協の加藤さん。

それがここ十数年で、補助金があるとはいえ現実になった。そう考えれば今後、『海外産は高くて買えない』という時代が来ないとも限らないと思うのです」と同農協の加藤さん。

TPP交渉の行方は、大きな不安材料だが、「状況がどうなるかより、自分たちがどういう世界を作っていきたいかが問われています。そのビジョンが『まるごと栃木』」と言う。

「生産と消費がバランスよく循環していかなければこれまでの実績が壊れてしまう危惧もあります。私たちは農業生産の後継者を育てます。生活クラブのみなさんも、消費の後継者を育ててください」

◆荒野の開拓から始まった栃木県開拓農協

栃木県開拓農協の前身は、1946年の栃木県帰農組合連合会。同農協組合長、櫻井徳一さんも、両親とともに、46年、栃木県の那須山麓に入植したひとりだ。

両親は長野県出身。父親が33年に満州(現・中国東北部)開拓で入植し、2年後、「集団花嫁」として満州に渡った母親と結婚した。しかし、苦労して開拓した土地は、敗戦で水泡に帰し、当時9歳だった櫻井さんは、両親とともに、1年の難民生活を経て、なんとか生きて日本に戻ってきた。その間、多くの開拓仲間や幼い子どもが亡くなるのを見てきた。

ただでさえ食料難だった敗戦直後。政府は、原野に「開拓地農村」を建設することで、植民地からの帰還者に自活を求めた。生活基盤になる衣食住が全くない中での再出発。帰農組合も、その中で生まれた組織だ。

54年、酪農振興法が施行され、那須山麓は酪農集約地域に指定された。そこから、那須高原での酪農は急速に広がった。飼養頭数の増加とともに、山麓に自生する草だけでは飼料が足りず、畑で牧草を栽培する技術が導入された。

開拓の苦労と食料難を経験した櫻井さんは「酪農を始めたころは、牧草を畑に作るのが、ものすごくもったいなく感じました。人間の食べるもののほうが先だろうと」と振り返る。

それでも飼料が足りなくなるほど経営規模は拡大した。日本の酪農・畜産は、輸入飼料に依存する構造が固定化してきた。

「輸入飼料を使わなければ、1頭の牛に1ヘクタール程度の草地が必要です。私のところも、5割は輸入飼料。内実を見れば、酪農、酪農といばっていられないのです」(櫻井さん)

もともと農業の基本は、自給自足が原則だったと櫻井さんは言う。「自分で食べきれない余剰を消費者に販売するのが基本と言われてきました。今は、酪農は酪農家、稲作はコメ農家と専業化し、牛乳だけ搾っていても自給自足はできません。その意味で、農家といえども消費者。息子の代では、酪農に対する考え方も、われわれのころとは全くちがいます」(櫻井さん)

しかし、近年の飼料価格の高騰で、日本の酪農・畜産の従来の構造基盤が揺らぎ始めている。「輸入飼料を買うほうが飼料を自給するより効率的」といえる時代がいつまで続くか不透明だ。

再び「地域自給」が注目を浴び始めている。

農業生産の基盤の揺らぎは、どんなときでも自分の食料は目分で作れる農家より、お金で買わなければまったく食料を確保できない都市部の消費者にとって、より深刻な問題だということを肝に銘じたい。

『生活と自治』2015年7月号の記事を転載しました。