種の自給という壮大なチャレンジ

肉用鶏で唯一の国産鶏種といわれる「はりま」。今年5月、「丹精國鶏(くにどり)」の新たなブランド名で共同購入のカタログに登場した。

特別な鶏を育てる

本州最西端の山口県下関市に秋川牧園直営の養鶏農場はある。明るい光が差し込み、風が吹き抜ける鶏舎内を、鶏たちがのびのびと動き回っていた。

本州最西端の山口県下関市に秋川牧園直営の養鶏農場はある。明るい光が差し込み、風が吹き抜ける鶏舎内を、鶏たちがのびのびと動き回っていた。

「生育するうえで一香気を遣うのは温度管理です。特にひよこを鶏舎に入れた時は、卵からかえったときと同じような環境にしなければなりません」と話すのは、同社生産部直営生産課長の藤重亨さん。鳴き声や鶏舎内の行動によってひよこの気持ちがわかるという。まるで子育てのようだ。

菊川農場担当の濱地亮太さんは食べものの生産に関わりたいと、それまでの仕事を辞め秋川牧園に入社した。「体を使うと思っていたら、頭を使う仕事だった」と笑う。えさの量、給水装置の高さなど、鶏の成長や天候によって毎日、飼育法を変えなければならない。日々飼育記録をつけデータを分析すると同時に鶏の細かな動作も見逃さない観察力が求められる。

現在、国産と表示されていても日本の肉用鶏の約98%は、外国の育種会社で品種改良した親鶏(種鶏)に由来する。種は海外の種鶏改良会社によって厳しく管理されており、毎年継続的に海外から種鶏を購入しなければ肉用鶏の生産はできない。

輸入に依存せず、種まで国内自給できる肉用鶏を探していた生活クラブは、家畜改良センター兵庫牧場が開発した国産鶏種「はりま」に注目、生産者と協力して2001年に共同購入を開始した。秋川牧園は04年から、この事業に参加している。

育種改良が進み丈夫で育てやすい外国鶏種と異なり、はりまは飼育そのものが試行錯誤の連続だ。

「飼育に着手した当時に比べ、はりまの改良も進み育てやすくなりました。小さな変化を見逃さず、不具合があればすぐに対応します。その積み重ねですね」と藤重さん。濱地さんも「特別な鶏を育てている自負とやりがいがあります」と意欲を示す。「食べ物本来の価値を知り、それに見合うお金をかけることが当たり前の社会になってほしい」と濱地さんは切なる願いを口にする。今の社会の消費のあり方への問題提起でもある。

丹精込めた「こめ育ち」

鶏舎で飼料を手に取ると、香ばしいきな粉の香りがする。トウモロコシの黄色と並び、茶色がかったもみの色が目につく。農場周辺の地域で生産された飼料用米だ。えさの自給を目指して09年から導入された。

鶏舎で飼料を手に取ると、香ばしいきな粉の香りがする。トウモロコシの黄色と並び、茶色がかったもみの色が目につく。農場周辺の地域で生産された飼料用米だ。えさの自給を目指して09年から導入された。

「当初は、ただでさえ大きく育てるのが難しいはりまが、ちゃんと食べてくれるのか、消化はうまくいくのか心配でした」と藤重さん。

ふんを水に溶かし、その都度消化具合を調べるなど、ていねいに切り替えを進めたという。その結果、鶏はコメが好きでよく食べるのがわかった。

えさは肉質や食味に影響を及ぼす。鶏のえさとして一般によく使われる魚粉は鶏肉独特の臭みの原因ともなり、魚の生育環境によっては安全性も心配されるため使わない。魚粉や肉骨粉は使わず、肉質や脂肪のつきぐあいを考慮した独白の配合を決めているという。育て方だけでなく、えさにも丹精込めた鶏だ。

鶏ふんを集め発酵させたものは敷料として鶏舎で使い、余剰分は地域の農家が飼料用米の堆肥に使う。飼料用米の導入で、畜産農家とコメや野菜を育てる農家との連携が進み、秋川牧園を中心に地域内の良い循環が生まれている。

見えてきた希望

はりまはえさをたくさん食べる割に大きく育だない、個体差が大きく気温の変化に弱いなど、多くの課題を抱えながらも、関係者の努力で段階的にステップを踏んで課題を克服してきた。

はりまはえさをたくさん食べる割に大きく育だない、個体差が大きく気温の変化に弱いなど、多くの課題を抱えながらも、関係者の努力で段階的にステップを踏んで課題を克服してきた。

秋川牧園では、外国産鶏種「チャンキー」も飼育し、これまでは、ひなから無事に育つ割合で、はりまを圧倒していた。しかし、ここに来て逆転しつつあると秋川牧園社長の秋川正さんはいう。

海外での育種改良は、より効率的に育てることを第一の目的に行われる。窓のない鶏舎で面積当たりの飼育羽数を多くし、短期間で出荷できる飼育環境を想定して、これに適合するような品種が求められる。チャンキーはその代表的種だが、秋川牧園は、はりまと同様、鶏の健康を考え、肉のうま昧を引き出すために、一般的に50日前後で出荷するところを、約60日間かけて飼育している。

近年、秋川牧園で飼育するチャンキーの育成率が低下してきたという。効率的な飼育方法に合わせた育種改良がさらに進み、同社のように健康やうま味を追求する飼育方法にチャンキーが合わなくなってきているのではないかと、秋川さんは指摘する。対して飼育方法や育種の改善が進むはりまの育成率は上がりその差は徐々に縮まっている。

この先、安全でおいしい鶏肉を育てようとすれば、外国産鶏種ではうまくいかないような事態になるかもしれないと秋川さん。「あまりに短期間に太らせるのはいかがなものかという疑問の声が米国でも上がり始めています。

長くていねいに育てる技術の蓄積が見直される時期がきたのではないでしょうか」

余さず丸ごと食べる

山口市内の本社には、隣接する食品工場があり、精肉の部位別のパック詰めと冷凍加工品製造が行われている。一部冷蔵で流通するもの以外は、急速凍結装置で冷凍され鮮度を保つ。

冷凍加工品の品目数は多い。部位や季節による利用の偏りを、加工品をつくりだすことで調整するためだ。丹精込めた鶏だけに、少しの部位も無駄にせず加工の工夫を徹底する。鶏がらもスープになり、捨てるところはない。

規格のそろった精肉だけを扱うのであれば機械化も可能だが、さまざまな部位をすべて活用するため、ほとんどの工程で人の手が必要になる。添加物は使わずに下味、衣つけとていねいに調理していく光景は、家庭での料理とほとんど変わらない。まるで大きな台所のようだ。

営業部課長の佐藤尚志さんは、「『丹精國鶏』というはりまにつけられた新しいブランド名には、おいしさや安心の意味が込められています。大いに話題にして、もっとおおぜいの組合員に食べてもらいたい」と意気込む。

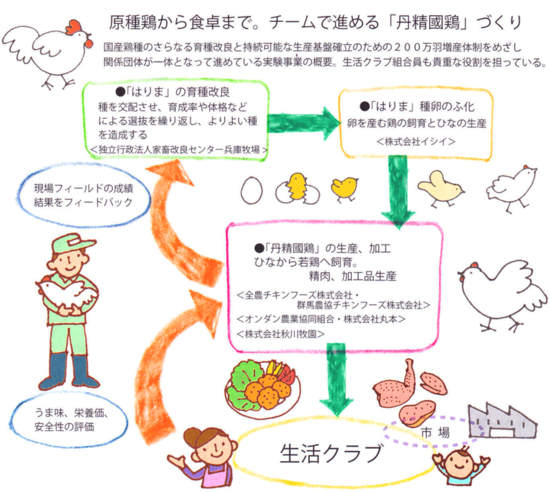

育種改良を手がける家畜改良センター、卵からひなをかえすふ卵場、ひなを育て加工する秋川牧園など鶏肉生産者に加え、安定して利用する組合員がいてはじめて丹精國鶏が成り立つ。

「私たちは一つのチームです」と社長の秋川さん。種の自給というチャレンジは、さまざまな役割を担う人々のつながりで実行されている。

◆秋川牧園会長 秋川実さんに聞く

─口に入るものは間違ってはいけない─

イラスト/掘込和佳 文/元木和子

秋川牧園会長で、秋川正社長の父でもある秋川実さんの哲学は「口に入るものは間違ってはいけない」。戦前すでに消費者とつながる農業に夢を抱き、中国で農場を運営していた父、房太郎さんから受け継いだ考え方だ。

1960年代に育種改良の進んだ海外の種鶏が大量に輸入され、日本の養鶏産業が壊滅状態となったとき、実さんはこの言葉に立ち戻り安全で健康な食べ物づくりに向けゼロからの再出発を決意した。

当時も今も、効率的経営を求め、多くの鶏を鶏舎に詰め込む養鶏は一般的だ。病気が発生すればすぐ感染するのでえさに抗生物質を混ぜ予防や治療をする。これに危機感を持った実さんは、当時は無謀ともいわれた無投薬の養鶏に挑戦、飼育技術の開発を重ね、世界に先駆け、これを実現した。

小学生から鶏を飼育してきた実さんは強い執着心と観察力で育種改良に没頭、年間産卵数の日本最高記録を達成し、農林大臣賞(当時)を受賞したこともある。

そこで培われた旺盛な探究心はその後の事業でも発揮された。収穫後のトウモロコシに農薬を散布して保管することで飼料からの残留農薬が問題になった際には、農薬散布のないトウモロコシを求め、入社問もない正さんと2人で40日以上かけて米国の穀倉地帯を調査しデータを地図に落とした。穀物をはしけから直接荷揚げできる集荷所も見つけた。今日、生活クラブが遺伝子組み換えGM)でないえさを確保できているのもこのときの秋川親子の調査が力となっているという。

学生時代は化学を専攻し、育種改良と苦闘してきた実さんは、GM作物についてこう指摘する。

「地球上の生命の誕生は約38億年前ともいわれます。以来、すべての生きものは遺伝子を保有してきたと考えられ、それらは同じ種の中で受け継がれてきました。有性生殖の場合は父母それぞれの遺伝子を受け継ぎ、変化する地球環境に適応する生命をつないできたのです。遺伝子組み換えという技術は、この38億年という時空を否定し異なる種の遺伝子を人工的に取り込むもので、人類の暴挙ともいうべき技術です。真に賢明な科学の営みはごう慢の中では育たないのです」

『生活と自治』2016年9月号の記事を転載しました。