「業界常識」にあらがい続けて44年

生活クラブ生協が、合成保存料などを添加せず国産豚肉を主原料とする「ポークウインナー」を開発したのは1974年。以後、44年が経過した現在、はたして食肉加工業界の「常識」は大きく塗り替えられたのだろうか。

「真っ赤」でなければ

いまどきの子どもたちに「ウインナーソーセージやハムは何色?」と問いかけたら、はたしてどう答えるだろう。 うすいピンク、あるいは薄茶色だろうか。おそらく「真っ赤」と答える子どもはいないはずだ。だが、いまから半世紀ほど前の1970年代には、ハムは淡い赤、ウインナーならば鮮やかな赤が当たり前で、「真っ赤なウインナーでなければ売れない」と言い切ってはばからないメーカー担当者や流通事業者まで少なからずいたという。

真っ赤なウインナーには、当然のように合成着色料や合成保存料、化学調味料が添加されているばかりか、「ポークウインナー」の商標で販売しているにもかかわらず、主原料となる豚肉の使用量を極力少なくし、他の原料で増量した「なんちゃって」ポークウインナーまであったというから、あきれる。

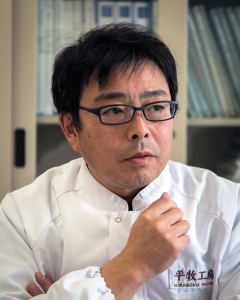

あれから半世紀、そんな「まがいもの」は、もはや姿を消したと考えがちだが、事情はまったく違うらしい。「いまも昔も食肉加工メーカーの行動原理に変化はありません」と言い切るのは五十嵐悌一さん。生活クラブ生協の組合員が共同購入するハム、ソーセージ類を製造する山形県酒田市にある平牧工房加工部所属の工場長だ。

「主原料となる豚肉の使用量をいかにして減らし、ほとんどうまみのない肉をいかに風味付け(マスキング)して、おいしいと感じさせる工夫を凝らすかに腐心するのが、食肉加工業界です。この王道があればこそ、低コスト・低価格販売が可能なのです」と言う。

左が市販品、右が生活クラブのロ―スム(撮影:魚本勝之)

水ぶくれさせ、味付けが常識

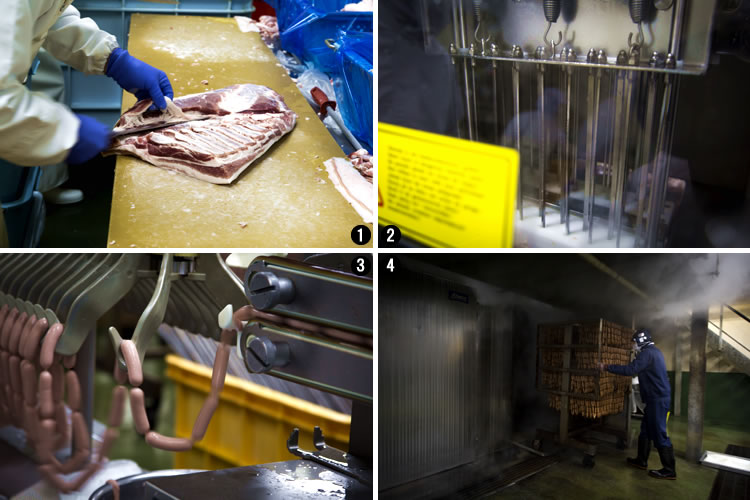

ソーセージやハムは成型加工した原料肉をひき肉(ミンチ)ないしは塊の状態で味付けし、羊腸や紙製の袋(ケーシング)で成型してから燻製(スモーク)、さらに加熱(ボイル)して冷却するという工程を通して製造される。

味付けに用いられる「塩」には亜硝酸ナトリウムやリン酸塩などの化学合成添加物や化学調味料が加えられるのが一般的で、その方法には原料に「塩」をまぶす「乾塩法」、肉を「塩水」に漬ける「湿塩法」、調味液(ピックル液)を肉に注入する「注入法」がある。注入法は「インジェクション」とも呼ばれる。インジェクターと呼ばれる装置に備え付けられた注入針を肉に刺し込み、大豆たんぱくに乳たんぱく、還元水あめにアミノ酸等の化学調味料を混ぜ込んだ調味液を流し込む作業だ。五十嵐さんが言う。

「当社では化学合成食品添加物は一切使っていません。ですが、生活クラブのロースハムやポークウインナーには水あめを加えています。ただし注入している調味液は、市販品とは比べものにならないほど少量で、この点は、主原料の使用割合を見ても明らかです」

市販のポークウインナーの豚肉の使用割合は44%程度とされ、残りの半分以上を食品添加物と水が占めるという。対して、生活クラブの組合員が共同購入するポークウインナーの豚肉使用割合は約73%と、市販品の倍近い水準にある。

今回の取材で実際に平牧工房のロースハムのインジェクション工程を見せてもらったが、その装置は実に小型で、備え付けられた注入針の本数も数えて確認できる程度しかなかった。それでも原料肉に針を刺せば、肉の繊維が切断されてもろくなり、固まりにくくなるという。そこで同社では肉の結着性を補うため、遺伝子組み換え食品対策として導入した乳たんぱくや水あめを使っている。

一方、大手メーカーのインジェクターは、数百本もの注入針を備えた巨大なもので、これを使って大量の調味液を注入すれば、肉片は何倍にも膨張し水ぶくれ状態になる。「その液に添加物を溶け込ませ、化学調味料やたんぱく加水分解物でマスキングし、食品添加物の亜硝酸ナトリウムや着色料で色目を整え、リン酸塩を使って、原料の結着力を高めるのが、当たり前の製法であり、業界常識といっていいでしょう」(五十嵐さん)

①原料肉の成型加工 ②平牧工房のインジェクター ③ポークウインナーの充てん ④ポークウインナーのスモーク

市販品の9割近くが輸入原料

インジェクションに加え、低コスト・低価格販売を根底から支える力になっているのが、これまた低価格で調達できる輸入豚肉だ。

現在、日本で製造されているソーセージやハムの原料の9割近くが米国やカナダなどからの輸入品で、国産豚肉を使った製品はほとんどない。

「いくら価格が安くても、脂がほとんどのっておらず、まったく味に深みがない肉質ですから、化学調味料を使ったインパクトがある味付けにしなければ、とても口にできる代物ではありません。そんな輸入品が日本の食料自給率を低下させ、まがいものの食肉加工品が横行していると思うと、悲しいやら情けないやら、とても複雑な心境になります」と五十嵐さんは苦笑する。

いうまでもないが、生活クラブの組合員が共同購入するソーセージやハムは平田牧場が育てた豚の肉を主原料とし、「アミノ酸等」の化学合成食品添加物は一切使用していない。平田牧場では豚を育てる際にも豚の生理と健康に配慮し、抗生剤などの投与も最低限にとどめた肥育法を採用している。

同社は豚のえさの中身にも留意し、収穫後に散布されるポストハーベスト農薬不使用で、なおかつ遺伝子組み換えされていない(PHF-NON-GM)トウモロコシを豚に与え、これを段階的に飼料用米に置き換えていくという試みにも同業他社をリードする先駆者として、意欲的に取り組んできた。

「貴重な豚肉を無駄にしてはならない、丸ごと食べきってもらいたいという願いと、化学調味料や化学合成添加物を使わなくても素材本来の味を生かした加工品はつくれるとの思いで、私たちは試行錯誤を繰り返してきました。これからも同じ姿勢で臨みます」

ただし、どうやっても完全無添加のソーセージやハムはつくれないという。なぜなら、「化学調味料を使わないから、だしや塩、香辛料が必要であり、原料の結着性を高める化学合成添加物を使わないから乳たんぱくや馬鈴薯デンプンなどの助けが必要になるのです。仮に完全無添加のソーセージやハムがあるとすれば、それは単なるゆで肉、しゃぶしゃぶと同じです」

無塩せきは「無添加」と違う

無添加といえば、昨今はスーパーやコンビニエンスストアの売り場に「無塩せき」をうたったソーセージやハムが数多く出回るようになった。この無塩せきを「無添加」と勘違いする人が少なくないらしい。

無塩せきとは亜硝酸ナトリウムや硝酸カリウムという食品添加物(塩せき剤)は不使用という意味で、他の食品添加物や化学調味料は使われている。つまり、無添加とはいえないわけだ。

塩せき剤の亜硝酸ナトリウムや硝酸カリウムは、ボツリヌス菌などによる食中毒を防ぐための殺菌目的や製品の色を「きれいな赤」に見せるための発色剤として用いられる。食肉加工品の発祥地であるヨーロッパでは、現在でも亜硝酸ナトリウムを使わない製品をハム、ソーセージとは呼ばないというが、それは見た目優先ではなく、食中毒という人の健康へのリスク予防の観点に立った対応だろう。

同様に日本農林規格(JAS)も無塩せきの食肉加工品を認証していない。しかし、亜硝酸ナトリウムには発がんリスクがあることが知られており、その使用に反対する消費者運動が積み重ねられ、無塩せきのソーセージやハムが開発された事実は重い。そうはいっても何らかの理由で健康被害が発生すれば、製造事業者の社会的信用は失墜し、経営危機に追い込まれる。いかに冷凍冷蔵配送網(コールドチェーン)が発達しても、どんな「落とし穴」が待っているかは予測不能だ。

だから、たとえ無塩せきをアピールする商品であっても他の添加物は抜かず、「アミノ酸等」と一括表示されたなかに含まれるグリシンを保存目的に使用するか、pH(ペ―ハー)調整剤を添加して製品の酸度を高めるという措置が常態化することになる。

この点について五十嵐さんは「当社の製品は無塩せきで、保存や殺菌目的の添加物もまったく使いません。その替わりに間伐材のチップを燃やした煙で製品をいぶす形で対応しています。それでも不安はありますし、腐敗や大きな事故が起きないようにと緊張する毎日を送っています」と話す。

いま、五十嵐さんが心の支えにしているのは、生活クラブとの交流会で、小さな子ども連れの組合員にかけられた「私も子どもたちも平牧工房のポークウインナーとロースハムが大好きです。これからも頑張ってつくり続けてください」の一言だ。その言葉通り、新たに生活クラブの組合員になった人の多くが、ポークウインナーとロースハムを利用する傾向が定着しつつあるという。

平牧工房では食肉加工品の製造には不可欠とされるリン酸塩も使わない。「添加すればカマボコのように表面がつるつるで、ぷりぷりとした食感が出せますし、乳たんぱくの助けも不要になります。

ですが、そんなものは無用が当社の創業以来のポリシーであり、生活クラブの組合員が自ら定めた自主基準に沿った対応です。仮にその見直しをするというのであれば、主体は当社ではなく、生活クラブの組合員であるのはいうまでもありません」と五十嵐さんは言う。

今年4月からロースハムには従来の1パック90グラム(7から8枚入り)規格と同2セット規格に、1パック60グラム(5から6枚入り)2セット規格が加わる。これに伴い、60グラム規格は1枚の厚さが現行の2.2ミリから2ミリとなる。グラム単価は上がるが、1パック当たりの価格を見直し、おおぜいの組合員に利用してもらうための対策だ。

組合員が開発の主体となって開発した「ジューシーパリ旨ウインナー」の増量も、今年4月から実施される予定。「今後は子ども向け、ファミリー向け、単身者やシニア向けといったライフスタイルに合わせた材の開発に力を注いでいきたい」と五十嵐さんは笑顔で話す。

撮影/田嶋雅巳・魚本勝之 文/本紙・山田 衛

難解な「商標」がらみの日本語

新聞に折り込まれていたスーパーのチラシを見ていて驚いた。大きな文字で「三元豚」と書かれているのに「カナダ産純粋種」とある。三元豚は3種類の豚を交配させて作出されるのだから、純粋種であろうはずがない。

さらに同じ紙面に目を走らせると、ある大手メーカーのソーセージの広告に「ムムッ」だ。「熟成」なる言葉を冠した商品が特売されている。その意味するところを調べてみたら、食品添加物の亜硝酸ナトリウムや硝酸カリウムを入れた調味液に72時間以上漬け込めば、正々堂々晴れ晴れと「熟成」とうたっていいというではないか。

何だか興味が湧いてきて、今度は近所のスーパーを回ってみることにした。すると、あるわ、あるわ、まさに「ムムッ」の連発だった。「薫製」をアピールしたソーセージやべ―コン、「新鮮」を強調したロ―ス八ムまで発見した。

まずは薫製。薫製とは肉や魚などの食材を煙でいぶすことであり、その目的は殺菌保存と香り付けにある。近年では煙でいぶすのでなく、「くん液」と呼ばれる液体を噴霧する方法が一般化しているという。

薫製を売り物にするならば、せめて酸化防止剤のアスコルビン酸にpH(ベーハー)調整剤、できることなら亜硝酸ナトリウムも抜いてほしいが、製品表示をみればしっかり添加してある。つまり、この商品の薫製は単なる香り付けにすぎないというわけだ。「新鮮」はとりわけ、いや群を抜いて奇妙ではないか。だいたい保存食品に鮮度を求めてどうなるのと、叫びたくなるような気分だ。明治の文豪・夏目漱石なら「とかく日本語は難しい」と嘆息するに違いない。

生活クラブ生協が共同購入している平牧工房の材にも「長熟」「二段仕込み」「だし仕込み」を冠したものがある。その意味は「週刊生活クラブ食べるカタログ」などでぜひこ確認願いたいが、簡単に要点だけを説明すると、実は長熟とだし仕込みは同時に行われ、カツオ、コンブ、シイタケ、ホタテから取った「うまみ」の入った調味液に長期間漬け込んでいるという意味だ。

その期間は主原料の部位によって異なるが、最低でも7日から10日は漬けるという。「あえて長熟としたのは亜硝酸ナトリウムを添加していないというメッセージと受け止めていただきたい。また、二段仕込みは2回薫製(スモーク)していることを指しています」と、平牧工房製造本部加工部工場長の五十嵐悌一さんは説明する。

同社ではボイルしたポークウインナーにロースハム、ベーコンを間伐材のチップを燃やした煙で丹念にいぶす。この工程を2回するのが二段仕込みで、合成保存料や酸化防止剤などを添加せずに製品の保存性を高める決め手になっている。

食肉加工品は成型した肉を塩漬けし、ボイルしてから薫製、冷却後に出荷される。塩漬けの工程で「ピックル液」という調味液を原料肉に流し込む注入法(インジェクション)を採用せず、だしの入ったピックル液にそのままつけ込む「だし仕込み」に製法を統一すれば、「いまは使わざるを得ない乳たんぱくや馬鈴薯デンプンなども不要になります。当然、生産効率は低下し、手間暇のかかる分、コストアップは避けられませんが……」(五十嵐さん)

なるほど、商標にまつわる日本語が難解なら、添加する副原料を減らす難しさも痛感する。

撮影/魚本勝之 文/本紙 山田 衛

『生活と自治』2018年2月号の記事を転載しました。