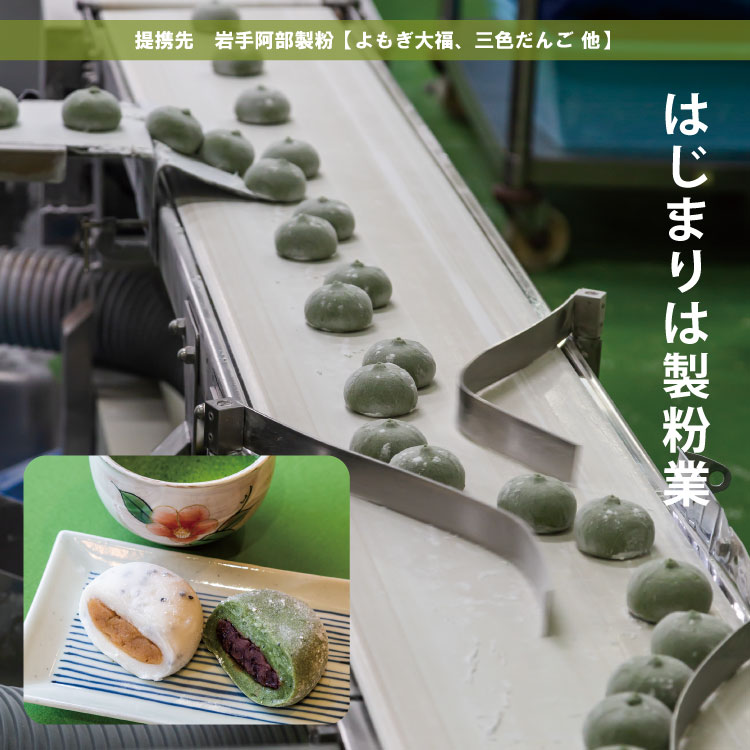

はじまりは製粉業【よもぎ大福、三色だんご 他】

岩手県花巻市にある岩手阿部製粉は、なるべく添加物を使わず、できたての風味を味わえる冷凍和菓子を開発した、生活クラブ連合会の提携生産者だ。1954年に製粉業を始め、自社で作った粉を使い和菓子を作り続け、創業70周年を迎える。米をはじめ、地域で生産される原料を中心に使い、ていねいな製法で作る和菓子は、人気の消費材だ。

製粉方法が決め手

工場長の佐藤正幸さん。品質保証室長も務める

岩手阿部製粉の冷凍和菓子は、解凍した時に生地の弾力やつやを取り戻し、できたてと同じような味わいがある。その理由の一つは、創業時より取り入れている「胴搗(どうづき)製粉」による米の製粉方法だ。

胴搗製粉は、臼と杵(きね)で餅を搗(つ)くようなイメージの製粉方法だ。何本もの直径10センチメートルぐらいの棒が、ゆっくりと上下しながら、米粒をトントンと搗いていく。規定のサイズになった米の粒子だけが製品の原料として分別される。

工場長の佐藤正幸さんは、「棒が米に当たる面積がとても狭く効率は悪いですが、ていねいな製粉ができます。米への摩擦熱が抑えられ、でんぷんへのダメージも少ない製粉方法です」と説明する。和菓子の原料となる米粉は、一般にはロール製粉機で米粒をはさみながらすりつぶす「ロール製粉」が行われている。「ロール製粉は一度に大量に製粉できるので効率はとてもいいのですが、摩擦熱が加わり、でんぷんを損傷し、製品にした時に風味が損なわれてしまうことがあります」

胴搗製粉は、臼と杵(きね)で餅を搗(つ)くようなイメージの製粉方法だ。何本もの直径10センチメートルぐらいの棒が、ゆっくりと上下しながら、米粒をトントンと搗いていく。規定のサイズになった米の粒子だけが製品の原料として分別される。

工場長の佐藤正幸さんは、「棒が米に当たる面積がとても狭く効率は悪いですが、ていねいな製粉ができます。米への摩擦熱が抑えられ、でんぷんへのダメージも少ない製粉方法です」と説明する。和菓子の原料となる米粉は、一般にはロール製粉機で米粒をはさみながらすりつぶす「ロール製粉」が行われている。「ロール製粉は一度に大量に製粉できるので効率はとてもいいのですが、摩擦熱が加わり、でんぷんを損傷し、製品にした時に風味が損なわれてしまうことがあります」

現在稼働している石鳥谷(いしどりや)工場は1991年に完成した。それまでは、花巻市の北に隣接する紫波町にあった工場で胴搗製粉とロール製粉の両方を行っていたが、工場を移転する時に、できる粉の品質の良さを実感していた胴搗製粉を選んだ。「胴搗製粉による粉で作る生地は弾力があり魅力的です。これからは、時代に合わせて変える部分も必要ですが、支持されている胴搗製粉のように、変えずに残す部分も大事だと考えています」と佐藤さん。先人が培ってきた技術や品質を伝えていきたいと言う。

どこにもなかった冷凍和菓子

営業部副部長の久住健二さん

岩手阿部製粉は、54年、岩手県紫波町で製粉会社として創業した。北上川が南北に流れ、稲作や雑穀の生産が盛んな地域だ。「創業者の家には製粉機があり、地元の人が米を持ち込んでひいてもらっていたそうです。それが製粉業を始めるきっかけでした」と、営業部副部長の久住健二さんが紹介する。

創業より10年後、自分が製粉した粉の価値を知るために食品工場を建設し、「巌手焼本舗」という店を設ける。せんべいの販売を始めると評判は良く、東北に10店舗を構えるまでになった。

せんべいの製造販売を通じ、粉の品質にも自信を深めていったため、せんべい以外にも何かできるものはないかと考えた。せんべいの生地を蒸して練る蒸練機では、だんごの生地も作ることができることがわかり、ちょうど製粉した粉も十分にあった。そこで、新たにだんごを作り販売を開始する。

創業より10年後、自分が製粉した粉の価値を知るために食品工場を建設し、「巌手焼本舗」という店を設ける。せんべいの販売を始めると評判は良く、東北に10店舗を構えるまでになった。

せんべいの製造販売を通じ、粉の品質にも自信を深めていったため、せんべい以外にも何かできるものはないかと考えた。せんべいの生地を蒸して練る蒸練機では、だんごの生地も作ることができることがわかり、ちょうど製粉した粉も十分にあった。そこで、新たにだんごを作り販売を開始する。

添加物の研究が進んでいなかった当時、だんごは翌日には硬くなった。今日作って今日売る「京(今日)だんご」と名付けただんごは好評で、全国にチェーン店をもつ事業に成長した。久住さんは、「76年に香港にあるデパートの催事で実演販売したところ、とても好評で現地での工場建設も考えるほどだったそうです」と話す。しかし、でんぷんを多く含む米粉で作るだんごや大福の生地は傷みやすく、また、時間がたつとぼそぼそとした食感に変わってしまう。海外で大量に販売するのは難しい。

日本の米で作っただんごをなんとか海外でも販売したいと、おいしさを閉じ込めて保存できる流通方法を考えた末、冷凍和菓子にたどりついた。冷凍にすると腐敗することもなく、解凍した時に作りたてと同じような味わいが戻る。添加物を使わないのは京だんごと同じだが、保存が可能なので今日売らなくても済む。研究を重ね冷凍の技術を確立した。

当時は和菓子を冷凍する業者は他にはなく、現在ほど冷凍食品の流通も発達していない時代だ。さらに、国内では「冷凍食品は劣るもの」という認識があり、冷凍和菓子はなかなか受け入れてもらえなかった。根気よくそのメリットを伝え続けたところ、生協での販売が広がっていく。

代表取締役社長の小澤伸之助さんは、「一からの技術開発と、販売するための苦労は大変なものだったと思います」と、先人たちが失敗を繰り返しながら確立した冷凍和菓子作りへ思いをはせる。

日本の米で作っただんごをなんとか海外でも販売したいと、おいしさを閉じ込めて保存できる流通方法を考えた末、冷凍和菓子にたどりついた。冷凍にすると腐敗することもなく、解凍した時に作りたてと同じような味わいが戻る。添加物を使わないのは京だんごと同じだが、保存が可能なので今日売らなくても済む。研究を重ね冷凍の技術を確立した。

当時は和菓子を冷凍する業者は他にはなく、現在ほど冷凍食品の流通も発達していない時代だ。さらに、国内では「冷凍食品は劣るもの」という認識があり、冷凍和菓子はなかなか受け入れてもらえなかった。根気よくそのメリットを伝え続けたところ、生協での販売が広がっていく。

代表取締役社長の小澤伸之助さんは、「一からの技術開発と、販売するための苦労は大変なものだったと思います」と、先人たちが失敗を繰り返しながら確立した冷凍和菓子作りへ思いをはせる。

引き継ぐ先人の想い

代表取締役社長の小澤伸之助さん

小澤さんは、昨年より岩手阿部製粉の代表取締役社長を務める。就任するまでは、和菓子とはまったく縁のない仕事をしていた。若くして、釜石市で父親の自動車関連や製造業などの事業を継ぎ、食の分野での事業を展開し始めたのは2011年だ。高齢者などが買い物をするには不便な地域があり、行政より解決策を相談され、食品中心の小さな店舗を開くことになる。開店は同年3月10日。次の日、東日本大震災が発生する。店舗は高台にあったため津波には遭わなかったが、近隣のスーパーやコンビニが被災した。小澤さんが開いた店が唯一残り、地域への食料供給の拠点となった。その後、宅配弁当や地域の飲食店の弁当を配達するなど、食に関する事業をすすめた。

「震災に遭うまでは、地元、釜石市内で地域に根差した仕事をし、貢献したいとは思っていましたが、あくまで事業を拡大し会社の経営を大きくしたいという目的でした。けれど、震災を機に、地域の他の事業者にも目を向け、地域全体が豊かになるためには何をすればいいか、という視点が芽生えてきたのです」と小澤さん。

「震災に遭うまでは、地元、釜石市内で地域に根差した仕事をし、貢献したいとは思っていましたが、あくまで事業を拡大し会社の経営を大きくしたいという目的でした。けれど、震災を機に、地域の他の事業者にも目を向け、地域全体が豊かになるためには何をすればいいか、という視点が芽生えてきたのです」と小澤さん。

震災後、残された会社を再建しながら食に関する事業を広げていく中で、岩手阿部製粉の運営にもかかわることになる。「米をはじめ、地域で生産される原料を使い、不要な添加物を使わず和菓子を作っていました。工場のそばにはビオトープがあり、自然と人とが共生する環境を大切にしていることも知りました。また、創業者の、故・阿部淳也さんは土地の人や事業を大事にし、第1次産業を活性化させたいとの想(おも)いを持っていました。それは自分の事業に対する姿勢と共通している部分です」。社名やものづくりの基本はそのままに、事業を引き継いだ。

さらに、岩手阿部製粉の原点は製粉業だと言う。「『粉』という字は米を分けると書きます。日本の稲作という文化を守りながら、おいしいものを作り消費者と分け合い、地域が豊かになるような仕事をしたいと思っています」

現在、岩手阿部製粉は3軒の「芽吹き屋」という店舗を持つ。まず、創業した紫波町に1軒。石鳥谷工場に隣接する芽吹き屋はレストランを併設し、約8000平方メートルのビオトープを望むことができる。もう1軒は、今年3月8日、盛岡駅の1階に開店したばかりだ。「来店した方から直接意見を聞くことができ、製品の開発につながります」。小澤さんはそうした声を大事にするためにも、店舗を少しずつ増やしていきたいそうだ。

さらに、岩手阿部製粉の原点は製粉業だと言う。「『粉』という字は米を分けると書きます。日本の稲作という文化を守りながら、おいしいものを作り消費者と分け合い、地域が豊かになるような仕事をしたいと思っています」

現在、岩手阿部製粉は3軒の「芽吹き屋」という店舗を持つ。まず、創業した紫波町に1軒。石鳥谷工場に隣接する芽吹き屋はレストランを併設し、約8000平方メートルのビオトープを望むことができる。もう1軒は、今年3月8日、盛岡駅の1階に開店したばかりだ。「来店した方から直接意見を聞くことができ、製品の開発につながります」。小澤さんはそうした声を大事にするためにも、店舗を少しずつ増やしていきたいそうだ。

1.胴搗(どうづき)製粉は、棒で米を搗(つ)きながらゆっくり砕いて粉にする

2.胴搗製粉により作られた粉を使ったよもぎ大福の生地。弾力がありつやが美しい

2.胴搗製粉により作られた粉を使ったよもぎ大福の生地。弾力がありつやが美しい

3.だんごや大福の生地を蒸し、みたらしだんごなどのたれを作るなど、熱源はすべて蒸気だ

4.柏(かしわ)餅は、異物混入がないように確かめながら愛情をこめて葉を巻く

4.柏(かしわ)餅は、異物混入がないように確かめながら愛情をこめて葉を巻く

撮影/田嶋雅已

文/伊澤小枝子

季節の味と香りを、手から手へ

柏(かしわ)餅から、麩(ふ)まんじゅう、水まんじゅうなどへ。初夏から盛夏、和菓子は季節とともに移っていく。冷凍和菓子の提携生産者、岩手阿部製粉でも、1年を通して定番の三色だんご、よもぎ大福、黒豆塩大福などに加え、季節を感じさせる和菓子が作られる。

原材料はうるち米やもち米をはじめ、ほぼ国産のものだが、「国産の原料を選んでいると、和菓子製造はどんどん難しくなっていきます」と、営業部副部長の久住健二さんが明かしてくれた。

「よもぎ大福は、着色料を使わなくても、よもぎの自然な色だけでこのような緑色になるんですよ」と久住さん。よもぎは宮城県の蔵王を中心に生産する。新芽だけを摘んで遅くとも翌日までにはミンチ状に加工し、凍結する。色も香りも新鮮なまま残る。しかし、よもぎの摘み手が高齢になりやめてしまう人が多くなった。さらに昨年は猛暑のため不作で、収穫量は例年の7割程度だった。

大福類のなかでも人気の高い黒豆塩大福の黒豆は、岩手県の各地で栽培される黒平豆が使われる。岩手県や山形県の一部の地域で栽培される在来種だ。大粒だが平たくて煮えやすい。柔らかくうまみがあるため代々受け継がれてきた。

柏餅はシーズン中に約170万個を作る。中国から取り寄せた柏の葉はきれいに成形されている。まず異物を確認しながら水洗いをするが、作業する部屋は柏の葉の香りが満ちて、新鮮な葉が届いていることがわかる。葉に蒸気を当てて殺菌した後、うるち米で作った生地であんを包んだ餅を巻く作業へ。ここでも1枚1枚異物を確かめながら柏の葉を巻いていく。

これからの季節は麩まんじゅうがおいしい。ミキサーで練り上げたグルテンでこしあんを包み、蒸す。冷まして笹(ささ)の葉を巻いたものが麩まんじゅう。生地に青のりが混ぜ込んであり、笹の葉の香りもさわやかだ。

完成した製品は、製造後すぐにマイナス40度で15時間をかけて冷凍し出荷する。だんごや餅などは、冷めて時間がたつと、硬くぼそぼそとした状態になる。柔らかさや弾力を保っていたでんぷんが老化し、硬くなってしまうからだ。老化は冷凍によって防ぐことができる。でんぷんの老化は0度から3度の間で最も進むので、冷蔵室での解凍や保存は避けたい。冷凍室から出して2時間ほど室温で解凍すると、おいしく食べることができる。

胴搗(どうづき)製粉でていねいに粉を作り、可能な限り国産原料を使い、なるべく添加物を使わず製造し冷凍で流通する。柏の葉や笹の葉を手作業で巻くのもすべて、楽しみに待つ人がいるからだ。

原材料はうるち米やもち米をはじめ、ほぼ国産のものだが、「国産の原料を選んでいると、和菓子製造はどんどん難しくなっていきます」と、営業部副部長の久住健二さんが明かしてくれた。

「よもぎ大福は、着色料を使わなくても、よもぎの自然な色だけでこのような緑色になるんですよ」と久住さん。よもぎは宮城県の蔵王を中心に生産する。新芽だけを摘んで遅くとも翌日までにはミンチ状に加工し、凍結する。色も香りも新鮮なまま残る。しかし、よもぎの摘み手が高齢になりやめてしまう人が多くなった。さらに昨年は猛暑のため不作で、収穫量は例年の7割程度だった。

大福類のなかでも人気の高い黒豆塩大福の黒豆は、岩手県の各地で栽培される黒平豆が使われる。岩手県や山形県の一部の地域で栽培される在来種だ。大粒だが平たくて煮えやすい。柔らかくうまみがあるため代々受け継がれてきた。

柏餅はシーズン中に約170万個を作る。中国から取り寄せた柏の葉はきれいに成形されている。まず異物を確認しながら水洗いをするが、作業する部屋は柏の葉の香りが満ちて、新鮮な葉が届いていることがわかる。葉に蒸気を当てて殺菌した後、うるち米で作った生地であんを包んだ餅を巻く作業へ。ここでも1枚1枚異物を確かめながら柏の葉を巻いていく。

これからの季節は麩まんじゅうがおいしい。ミキサーで練り上げたグルテンでこしあんを包み、蒸す。冷まして笹(ささ)の葉を巻いたものが麩まんじゅう。生地に青のりが混ぜ込んであり、笹の葉の香りもさわやかだ。

完成した製品は、製造後すぐにマイナス40度で15時間をかけて冷凍し出荷する。だんごや餅などは、冷めて時間がたつと、硬くぼそぼそとした状態になる。柔らかさや弾力を保っていたでんぷんが老化し、硬くなってしまうからだ。老化は冷凍によって防ぐことができる。でんぷんの老化は0度から3度の間で最も進むので、冷蔵室での解凍や保存は避けたい。冷凍室から出して2時間ほど室温で解凍すると、おいしく食べることができる。

胴搗(どうづき)製粉でていねいに粉を作り、可能な限り国産原料を使い、なるべく添加物を使わず製造し冷凍で流通する。柏の葉や笹の葉を手作業で巻くのもすべて、楽しみに待つ人がいるからだ。

撮影/田嶋雅已

文/伊澤小枝子

『生活と自治』2024年5月号「連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。

【2024年5月20日掲載】