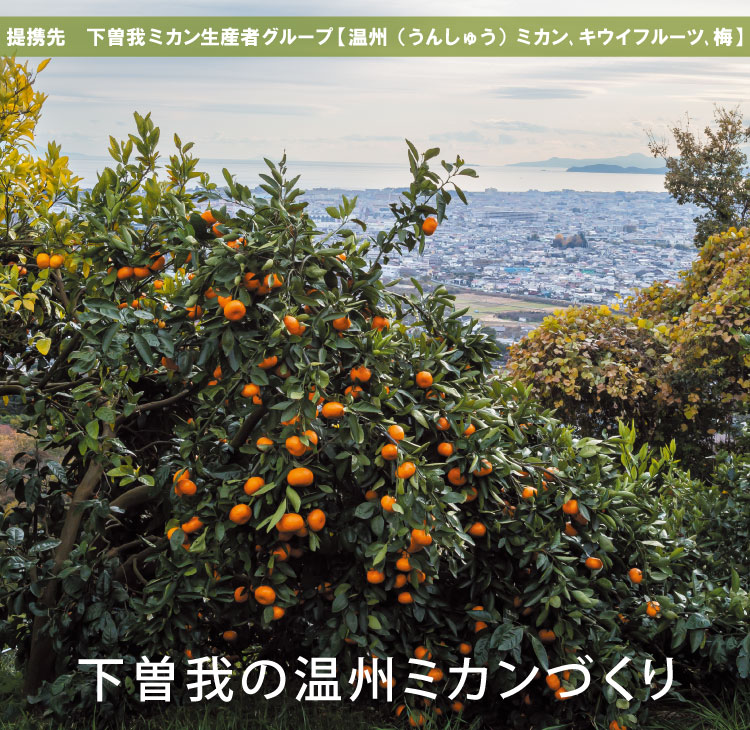

下曽我の温州ミカンづくり

神奈川県小田原市下曽我でミカンを生産する「下曽我ミカン生産者グループ」は、生活クラブとの提携を始めてから50年になる。農法や流通を共に話し合い、安心して食べられるおいしいミカンをつくってきた。消費量が減り、生産者が高齢化するなど、ミカンをめぐる深刻な状況が続く中、キウイフルーツや梅の生産を手掛け、温暖化対策にも取り組み、下曽我のミカン畑を守る活動を続けている。

ミカンの産直へ

下曽我ミカン生産者グループのミカン畑は、箱根の山々や富士山を望むなだらかに続く丘陵の斜面にある。眼下に広がる小田原市の街並みの向こうには相模湾が光る。下曽我でミカンを生産する農家のグループが、生活クラブ神奈川(当時・みどり生協)と提携し、温州(うんしゅう)ミカンの産直を始めたのは50年前のことだ。

1960年代、家族でこたつを囲み、テレビを見ながらミカンを食べる、といった風景が当たり前のようにあった。日本が高度経済成長期にあり、それまで嗜好(しこう)品だったミカンの消費量が増加していた頃だ。61年に農業基本法が制定され、ミカンの増産が奨励されていたこともあり、生産も拡大していた。しかし70年代半ばには生産過剰となり需給のバランスが崩れ、価格が暴落する。原価を下回る安値で取引され収入が激減し、ミカン栽培をやめてしまう農家もあった。

その頃、下曽我でミカンを生産する農家の何軒かは、品質の良いミカンが適正に評価されず、あまりにも安く取引されているのではないかと、当時の流通システムに疑問を持つようになった。そして74年、直接消費者とつながろうとグループを結成し、近隣の大和市、藤沢市、横浜市などで、15キログラムの段ボール箱入りのミカンの販売を始めた。そうして出会ったのがみどり生協だった。

下曽我ミカン生産者グループの関美登利さんは、当時20代のメンバーだった長谷川功さんが、交渉の際に言っていた言葉を、次のように紹介する。「自分たちは有機質の高価な肥料を使い、農薬を少なくしておいしいミカンをつくっている。こんなにおいしいミカンを食べないのは損だ」。20代の若者が言い放った言葉は、その後生産者や組合員の間で長く語り伝えられることになる。

1960年代、家族でこたつを囲み、テレビを見ながらミカンを食べる、といった風景が当たり前のようにあった。日本が高度経済成長期にあり、それまで嗜好(しこう)品だったミカンの消費量が増加していた頃だ。61年に農業基本法が制定され、ミカンの増産が奨励されていたこともあり、生産も拡大していた。しかし70年代半ばには生産過剰となり需給のバランスが崩れ、価格が暴落する。原価を下回る安値で取引され収入が激減し、ミカン栽培をやめてしまう農家もあった。

その頃、下曽我でミカンを生産する農家の何軒かは、品質の良いミカンが適正に評価されず、あまりにも安く取引されているのではないかと、当時の流通システムに疑問を持つようになった。そして74年、直接消費者とつながろうとグループを結成し、近隣の大和市、藤沢市、横浜市などで、15キログラムの段ボール箱入りのミカンの販売を始めた。そうして出会ったのがみどり生協だった。

下曽我ミカン生産者グループの関美登利さんは、当時20代のメンバーだった長谷川功さんが、交渉の際に言っていた言葉を、次のように紹介する。「自分たちは有機質の高価な肥料を使い、農薬を少なくしておいしいミカンをつくっている。こんなにおいしいミカンを食べないのは損だ」。20代の若者が言い放った言葉は、その後生産者や組合員の間で長く語り伝えられることになる。

関美登利さん。「生活クラブ神奈川と提携した時から、組合員が摘果や収穫のために畑に来て作業をし、交流が続いています」

年を越して甘いミカンに

下曽我の農家がミカンの産直を始めた頃、ミカンは規格や品質が統一され、大量生産される工業製品のように扱われていた。収穫後、集荷されたミカンを、エチレンガスなどで一律に完熟させ、洗浄後ワックスをかけ、自動選別機で大きさを仕分けし、箱詰めする。これにより、それぞれの地域の気候や土地によって変わる、特徴あるミカンの味は失われ、同じような甘みを持つミカンになる。こうしたミカンが出回っていた。

長谷川功さんたちは生活クラブ神奈川と話し合い、除草剤の使用はやめ、カイガラムシやサビダニから木を守るためのマシン油を中心に、消毒は年に2回だけ、9月までに済ませることにした。肥料はナタネ油の搾りかすや魚粉を含む有機質のものを使い、収穫後に防腐剤は散布しない。そして、こうした生産方法の評価に見合う、互いが納得のいく価格で取引することを決めた。

この農法は今でも続けられ、できるミカンはコクがあり味が濃い。「栽培の北限といわれている下曽我のミカンは酸っぱいです。そのため、年内に収穫した後、貯蔵庫に保管して年を越してから出荷します。貯蔵している間に酸味が抜けていき、コクと甘みが残るおいしいミカンになるんですよ」と、同グループの長谷川由美子さん。もともとは酸味が強いため腐りにくいので防腐剤は必要ない。「その代わり、保管中に『手入れ』といって、いたんでいないかどうかを確認しながら見回ります」。下曽我のミカンは、こうして組合員の手元に届けられる。

長谷川功さんたちは生活クラブ神奈川と話し合い、除草剤の使用はやめ、カイガラムシやサビダニから木を守るためのマシン油を中心に、消毒は年に2回だけ、9月までに済ませることにした。肥料はナタネ油の搾りかすや魚粉を含む有機質のものを使い、収穫後に防腐剤は散布しない。そして、こうした生産方法の評価に見合う、互いが納得のいく価格で取引することを決めた。

この農法は今でも続けられ、できるミカンはコクがあり味が濃い。「栽培の北限といわれている下曽我のミカンは酸っぱいです。そのため、年内に収穫した後、貯蔵庫に保管して年を越してから出荷します。貯蔵している間に酸味が抜けていき、コクと甘みが残るおいしいミカンになるんですよ」と、同グループの長谷川由美子さん。もともとは酸味が強いため腐りにくいので防腐剤は必要ない。「その代わり、保管中に『手入れ』といって、いたんでいないかどうかを確認しながら見回ります」。下曽我のミカンは、こうして組合員の手元に届けられる。

ミカンづくりは自然の中で

75年に生活クラブ神奈川で始まったミカンの産直は首都圏の生活クラブにも広がり、80年代にはグループ内の生産者は40軒ほどに増えた。しかし過剰生産によるミカンの価格の暴落は収まらず、そこに91年にはオレンジ、92年にはオレンジ果汁の輸入自由化が始まった。2000年代以降も消費量は増えず、価格の低迷は続き、ミカン農家は厳しい経営を強いられた。新規就農者は増えないまま生産者が高齢化し、国内のミカン農家は減少を続け、下曽我ミカン生産者グループも、現在は12軒だ。

「ミカンづくりで一番大変な作業は草刈りです」と、メンバーが口をそろえる。除草剤を使わないので放っておくと、雑草は肥料を吸ってどんどん育つ。「以前は年に3、4回刈ればよかったのですが、今は5、6回必要です」と、長谷川壮也(たけや)さん。「ミカンは木の根元に日が当たるとおいしい実ができるので、傾斜地に植えます。そこで重い草刈り機を使う作業は重労働ですよ、おまけに草が伸びる夏は年々暑くなっています」

草刈りが大変なため、耕作放棄したまま放置されるミカン畑も多い。市川昭代さんは、「畑が荒れてしまうと隣接するミカン畑に病気や害虫が入り、動物も来やすくなります。イノシシやタヌキはミカンが大好きで、畑を掘ったり実を食べたりします」と話す。収穫は生き物との競争、自然との闘いの日々だそうだ。

今、メンバーを最も悩ませている害虫は、4、5年前から発生しているミカンナガタマムシだ。ミカンの枝や木に卵を産みつけ、かえった幼虫が幹の中を食べながら育つので、木が枯れてしまう。前出の長谷川由美子さんは、「ミカンは5月に花が咲いて小さい実ができ、7月に摘果します。がんばって作業をしても収穫の頃に、あっという間に枯れてしまうことがあります」とため息をつく。

古くて大きく、実がたくさんなる木に発生しやすいそうだ。見つかると、広がらないように根元から切り倒し燃やすしかない。「毎年3割から4割の木が枯れて、ミカンの収量は半分以下に減りました」と長谷川壮也さん。「慣行栽培では浸透性の強い薬を使うので、被害はないようです。私たちは薬を使わず、植え替えで対策しています」。ただミカンは、苗木を植えてからある程度実が収穫できるまでには10年ほどかかる。あと5年ぐらいはいろいろ対策をしていかなければならない。

「ミカンづくりで一番大変な作業は草刈りです」と、メンバーが口をそろえる。除草剤を使わないので放っておくと、雑草は肥料を吸ってどんどん育つ。「以前は年に3、4回刈ればよかったのですが、今は5、6回必要です」と、長谷川壮也(たけや)さん。「ミカンは木の根元に日が当たるとおいしい実ができるので、傾斜地に植えます。そこで重い草刈り機を使う作業は重労働ですよ、おまけに草が伸びる夏は年々暑くなっています」

草刈りが大変なため、耕作放棄したまま放置されるミカン畑も多い。市川昭代さんは、「畑が荒れてしまうと隣接するミカン畑に病気や害虫が入り、動物も来やすくなります。イノシシやタヌキはミカンが大好きで、畑を掘ったり実を食べたりします」と話す。収穫は生き物との競争、自然との闘いの日々だそうだ。

今、メンバーを最も悩ませている害虫は、4、5年前から発生しているミカンナガタマムシだ。ミカンの枝や木に卵を産みつけ、かえった幼虫が幹の中を食べながら育つので、木が枯れてしまう。前出の長谷川由美子さんは、「ミカンは5月に花が咲いて小さい実ができ、7月に摘果します。がんばって作業をしても収穫の頃に、あっという間に枯れてしまうことがあります」とため息をつく。

古くて大きく、実がたくさんなる木に発生しやすいそうだ。見つかると、広がらないように根元から切り倒し燃やすしかない。「毎年3割から4割の木が枯れて、ミカンの収量は半分以下に減りました」と長谷川壮也さん。「慣行栽培では浸透性の強い薬を使うので、被害はないようです。私たちは薬を使わず、植え替えで対策しています」。ただミカンは、苗木を植えてからある程度実が収穫できるまでには10年ほどかかる。あと5年ぐらいはいろいろ対策をしていかなければならない。

ミカンナガタマムシの被害に遭ったミカンの木。木の上部と下部で葉の色が違う。もうすぐ枯れてしまう

ミカンナガタマムシの幼虫が寄生した跡

黒点病が発生したミカン。皮をむけばおいしく食べられる

イノシシは皮を残してミカンを食べる

イノシシは皮を残してミカンを食べる

グループ結成から半世紀

前列左より、市川祐光さん、関美登利さん、長谷川由美子さん、長谷川壮也さん。後列左より、市川昭代さん、代表の神保直也さん、事務局として生活クラブと生産者をつなぐ小野まゆみさん、関健太郎さん

70年代、ミカンの価格が暴落した時に、下曽我ミカン生産者グループのメンバーは、ミカンだけでは農家の経営が成り立たないと、キウイフルーツや梅の生産も始めた。キウイフルーツは無農薬で栽培でき、梅はもともと小田原でつくられていたもので、梅干しやジャムなど加工品の原料としても活用できる。

代表の神保直也さんによると、生産状況は「キウイフルーツは毎年安定して出荷しています。梅は遅霜が降りて実が落ちる年があり、生産には波があります。ミカンは減少する一方で、回復には時間がかかります」とのことだ。ミカン中心だが、ブルーベリーやイチゴも生産し、ミカンだけには頼らない農業を続けてきた。50年を経た今、神保さんはこれから生産を担う若い世代に期待を寄せる。

就農して3年の関健太郎さんは、「ミカンのように甘い作物には多くの虫や動物がやってきます。病気もつきやすいです。農薬や化学肥料を減らして生産するには、それに代わる多くの手間がかかります。なかなかハードルが高い作業です」と話す。長谷川壮也さん、市川祐光さんらと、両親の背中を見ながらミカンづくりを続けている。そこには、積み重ねられた経験を生かして下曽我のミカン畑を守りたい、との生産者としての想(おも)いがある。

70年代、ミカンの価格が暴落した時に、下曽我ミカン生産者グループのメンバーは、ミカンだけでは農家の経営が成り立たないと、キウイフルーツや梅の生産も始めた。キウイフルーツは無農薬で栽培でき、梅はもともと小田原でつくられていたもので、梅干しやジャムなど加工品の原料としても活用できる。

代表の神保直也さんによると、生産状況は「キウイフルーツは毎年安定して出荷しています。梅は遅霜が降りて実が落ちる年があり、生産には波があります。ミカンは減少する一方で、回復には時間がかかります」とのことだ。ミカン中心だが、ブルーベリーやイチゴも生産し、ミカンだけには頼らない農業を続けてきた。50年を経た今、神保さんはこれから生産を担う若い世代に期待を寄せる。

就農して3年の関健太郎さんは、「ミカンのように甘い作物には多くの虫や動物がやってきます。病気もつきやすいです。農薬や化学肥料を減らして生産するには、それに代わる多くの手間がかかります。なかなかハードルが高い作業です」と話す。長谷川壮也さん、市川祐光さんらと、両親の背中を見ながらミカンづくりを続けている。そこには、積み重ねられた経験を生かして下曽我のミカン畑を守りたい、との生産者としての想(おも)いがある。

貯蔵庫では、土壁が水分を吸収したり放出したりして室内の湿度を調節する。魚屋からもらい受けた、名前入りの木箱にミカンを並べて保管する

撮影/田嶋雅已

文/伊澤小枝子

文/伊澤小枝子

『生活と自治』2025年2月号「連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。

【2025年2月20日掲載】