わたしたちの牛乳を未来につなげよう!牛乳パクパクACTIONツアーを開催

全国の組合員が栃木県を訪問し意見交換しました

食べるチカラを結集!「みんなでパクパクACTION」

近年、気候危機や国際情勢の影響で、飼料費や燃料費がかつてないほどに高騰しています。生乳やお肉などの生産コストが上昇し、日本の農家の経営を圧迫しています。

なかでも酪農家への影響は大きく、経営を続けられなくなった酪農家の廃業が急増。もともと高齢化などによって国内の酪農家の数が減っているため、この危機的な状況が続けば、本当に国産の牛乳が飲めなくなってしまうかもしれません。

生活クラブではこうした状況を受け止め、毎日の食事にかかせない牛乳やお肉、鶏卵、青果物、お米といった第一次産品である「ビジョンフード」(※)を、組合員と生産者が“ビジョン(展望)”を持って食べ続けるための取組み「みんなでパクパクACTION」を2025年4月からスタートしました。

※生活クラブでは、さまざまな加工食品の原料にもなり、家庭で消費する基本の食材である牛乳・鶏卵・お米・食肉・青果物を「ビジョンフード」と呼んでいます

2025年3月15日~16日には、さまざまなビジョンフードの中から牛乳にスポットを当て、全国の組合員が栃木県の生産者を訪ね意見交換をする「牛乳パクパクACTIONツアー」を実施しました。

ツアーの1日目には、那須塩原市の榊原会館で「酪農危機を超えて私たちが実現したい未来のこと」をテーマに牛乳パクパクACTIONキックオフミーティングを開催。酪農の現状や組合員の取組みなどが報告されました。

開催にあたり、生活クラブ連合会専務理事の柳下信宏氏から次のようにあいさつがありました。

なかでも酪農家への影響は大きく、経営を続けられなくなった酪農家の廃業が急増。もともと高齢化などによって国内の酪農家の数が減っているため、この危機的な状況が続けば、本当に国産の牛乳が飲めなくなってしまうかもしれません。

生活クラブではこうした状況を受け止め、毎日の食事にかかせない牛乳やお肉、鶏卵、青果物、お米といった第一次産品である「ビジョンフード」(※)を、組合員と生産者が“ビジョン(展望)”を持って食べ続けるための取組み「みんなでパクパクACTION」を2025年4月からスタートしました。

※生活クラブでは、さまざまな加工食品の原料にもなり、家庭で消費する基本の食材である牛乳・鶏卵・お米・食肉・青果物を「ビジョンフード」と呼んでいます

2025年3月15日~16日には、さまざまなビジョンフードの中から牛乳にスポットを当て、全国の組合員が栃木県の生産者を訪ね意見交換をする「牛乳パクパクACTIONツアー」を実施しました。

ツアーの1日目には、那須塩原市の榊原会館で「酪農危機を超えて私たちが実現したい未来のこと」をテーマに牛乳パクパクACTIONキックオフミーティングを開催。酪農の現状や組合員の取組みなどが報告されました。

開催にあたり、生活クラブ連合会専務理事の柳下信宏氏から次のようにあいさつがありました。

生活クラブ連合会 柳下信宏氏

「“みんなでパクパクACTION”は、いろいろな思いを込めた名前です。おおぜいの組合員で食べる仲間を増やしていこうという思いで“みんな”、食べ続けるという意思を込めて“パクパク”、そして、組合員それぞれが主体的に行動して、生産現場や社会にもつながる行動を起こそうという意味で“ACTION”としています。今回の『牛乳パクパクACTIONツアー』を皮切りに、組合員一人ひとりが生産について知り、生産者との相互理解を深めることで、生活クラブ全体で消費材(※)の利用拡大につなげていきたいと思っています」

※生活クラブでは、組合員に届ける食料品や生活用品を「消費材(しょうひざい)」と呼んでいます。利益を得ることが目的の「商品」ではないという意味があり、必要なものを組合員と生産者がいっしょになって開発・利用しています。

牛乳消費減少と酪農の未来 生活クラブの取組み

1979年に生活クラブは、組合員と生産者が共同出資して自前の牛乳工場をつくりました。提携する酪農家の生乳を独自の安全基準でチェックし、品質管理の行き届いた生産ラインで加工処理しています。また、牛の飼育環境から生乳の品質、製造管理まですべて明らかにしています。

だからこそ、これまで生活クラブの組合員は「自分たちが生産者といっしょにつくってきた、“わたしたちの牛乳”だ」と愛着を持って飲み続けてきました。

しかし、時代の経過とともに組合員の牛乳の消費量が年々減少しているのも事実です。生活クラブが取り扱う900mlびん牛乳の消費量は、2014年には1千万本の利用がありましたが、2023年までに約30%減少し、直近の1年間でも約51万本の減少が見られています。

ならば、飲む量にあわせて生産量を減らせばいいだろうと考える方もいるかもしれません。たしかに、そうすれば牛乳が余ることはなくなりますが、それまで生産していた酪農家や牛乳工場の仕事が減ってしまいます。

つまり、牛乳の消費が減ることで酪農家の経営が厳しくなり、さらに酪農家が減れば、将来的に牛乳の安定供給が難しくなる可能性があるのです。

ミーティングでは、生活クラブが提携する栃木県の酪農関係者から産地の現状について報告がありました。

だからこそ、これまで生活クラブの組合員は「自分たちが生産者といっしょにつくってきた、“わたしたちの牛乳”だ」と愛着を持って飲み続けてきました。

しかし、時代の経過とともに組合員の牛乳の消費量が年々減少しているのも事実です。生活クラブが取り扱う900mlびん牛乳の消費量は、2014年には1千万本の利用がありましたが、2023年までに約30%減少し、直近の1年間でも約51万本の減少が見られています。

ならば、飲む量にあわせて生産量を減らせばいいだろうと考える方もいるかもしれません。たしかに、そうすれば牛乳が余ることはなくなりますが、それまで生産していた酪農家や牛乳工場の仕事が減ってしまいます。

つまり、牛乳の消費が減ることで酪農家の経営が厳しくなり、さらに酪農家が減れば、将来的に牛乳の安定供給が難しくなる可能性があるのです。

ミーティングでは、生活クラブが提携する栃木県の酪農関係者から産地の現状について報告がありました。

那須箒根酪農業協同組合 代表理事組合長 藤田与一氏

「昨今の物価高騰により、酪農家は厳しい状況が続いています。そうした中、生活クラブのみなさんには牛乳応援基金(※)をはじめ、たくさんの力をいただいてきました。今回の牛乳パクパクACTIONではさらに頑張ろうという思いであふれていますので、組合員のみなさんにもぜひたくさん牛乳を飲んでいただきたいです」

※生活クラブでは、牛乳の指定酪農家を支える「牛乳応援基金」を行なっています。

***

南信酪農業協同組合 代表理事組合長 三村誠一氏

「生活クラブの支えもあり、わたしたちはなんとか酪農を続けることができています。それでも、経営が厳しくやめてしまった酪農家がいるのも事実です。生活クラブのみなさんが飲んで支えてくれるということを励みにしています。だからこそ、生産を継続できるようにともに頑張りましょう」

また、現場で励む若手の酪農家、荒井牧場の荒井康裕氏と吉成牧場の吉成一貴氏も作業の合間を縫って会場に駆けつけ、組合員2名と意見交換を行ないました。

左から吉成さん、荒井さん

意見交換の中で荒井さんは次のように話しました。

「牛を健康に育てるために、栄養の供給や胃の機能の正常維持に不可欠なのが、牧草やわら、サイレージ(※)といった粗飼料です。この粗飼料が世界情勢の影響で高騰し、私たち酪農家は大きな打撃を受けています。牛一頭ずつの性格にあわせて工夫しながら365日精いっぱい世話をしています。地域の仲間と情報を共有しながら、組合員のみなさんに喜んでもらえるものを安定的に供給することを使命に励んでいます」

また、吉成さんは就農のきっかけを話してくれました。

「もともとプログラマーになりたくて学校で勉強をしていましたが、酪農家の父が体調を崩したことをきっかけに地元に戻り、就農しました。最初は酪農家としてやっていけるのか、不安に感じていた部分もありましたが、父や先輩方に教わる中で、だんだんと牛に対する理解が深まっていきました。愛情を込めて世話をした牛の牛乳が、組合員のみなさんに届くと思うとうれしいですね。個人的には果実酢などで割って飲むのがオススメですよ」

ほかにも、酪農の現状や課題のほか、愛情を込めて牛の世話をしていることや牛乳のおいしい飲み方など、さまざまな話題を通じてお互いの理解を深めることができました。

※牧草や飼料作物など高水分の飼料を適度な水分を保ったまま密封し、乳酸発酵を主とする嫌気的発酵(サイレージ発酵)を行うことで貯蔵性を高めた飼料

組合員からは牛の世話についてなど、さまざまな質問が交わされました

「生活クラブの牛乳」を守り続けるために

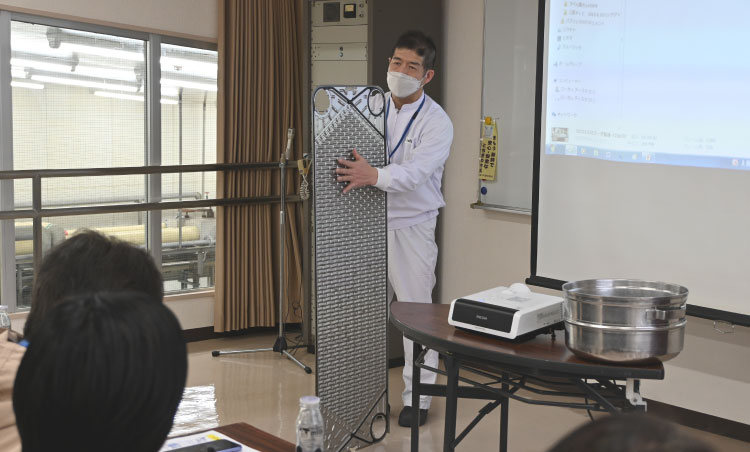

生活クラブの牛乳には、ならではの魅力がたくさんあります。牛乳を製造する新生酪農株式会社のみなさんから、あらためて生活クラブの牛乳の特徴の紹介がありました。

新生酪農株式会社 品質管理課長 八木沢純氏

「生活クラブの牛乳は、72℃15秒間殺菌の『パスチャライズド製法』を採用しています。一般に流通している牛乳は120〜130℃の超高温殺菌を行なっているものが多いですが、パスチャライズド殺菌をすれば牛乳本来の風味や栄養素をより多く残すことができます。ほかにも、脂肪分のホモジナイズ(均質化)処理をしないことで、まろやかな甘さが口に広がるノンホモ牛乳や、カロリーひかえめの低脂肪牛乳、低脂肪牛乳の製造過程で生まれたクリームを使ったバターなど、品質にこだわったラインナップを充実させています」

***

新生酪農株式会社 代表取締役社長 金丸正樹氏

「牛乳の利用は年々下がっていますが、これはわたしたちがともにつくりあげてきた牛乳の魅力をまだ知らない人が多いということだと思います。現在、そういった人たちにも『わたしたちの牛乳』を手に取ってもらおうと、牛乳2品目の価格を下げています。まずは飲んでいただき、おいしさを実感し、魅力を広めることができればと願っています」

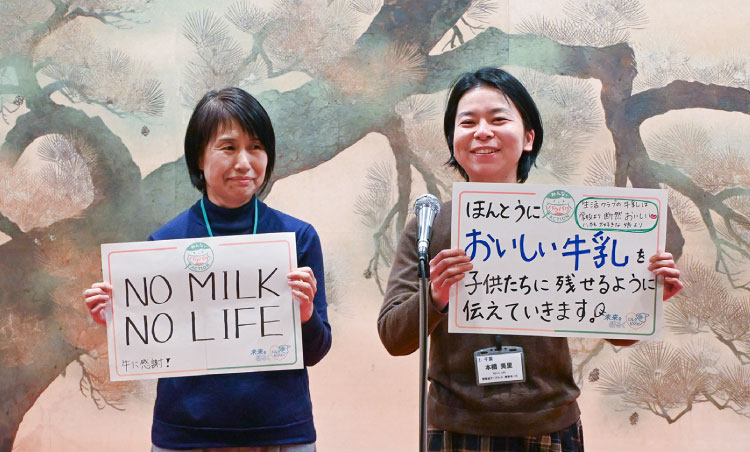

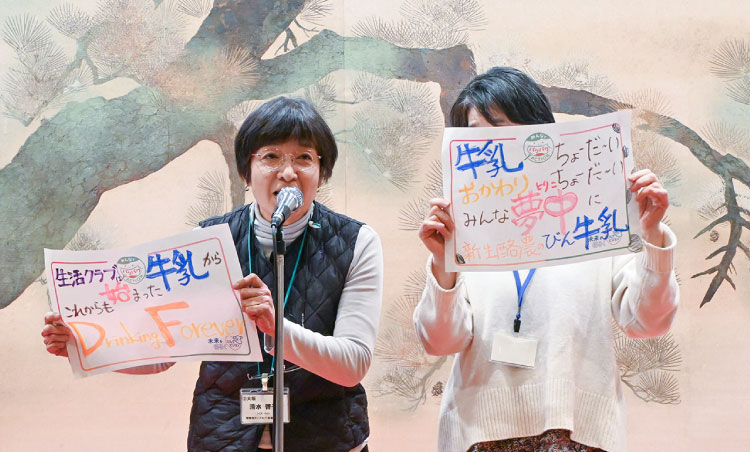

組合員からは、生活クラブ埼玉の村山なみさんから生産者交流会や牛乳の利用結集活動について報告があったほか、生活クラブの牛乳を守り続けるために、全国の組合員から生産者に向けてメッセージが送られました。

生活クラブ北東京 左から木村さん、寺田さん

生活クラブ千葉 左から並木さん、本橋さん

生活クラブふくしま 左から佐藤さん、加藤さん

生活クラブ大阪 左から清水さん、小野田さん

最後に、生産者の思いを受け止め、生活クラブ東京の豊崎千津美さんが組合員を代表して話しました。

生活クラブ東京 豊崎千津美さん

「酪農家のみなさん一人ひとりの言葉をいただき、元気をもらいました。乳牛の顔を見て、愛情を持って育てられていることを知り、産地の意気込みを強く感じています。わたしたち組合員には、生産してくれた牛乳をしっかりと消費するまで責任を持つという重要な役目があります。困難な状況が続いていますが、生活クラブの思いを大切に、組合員と生産者がひとつになって頑張っていきましょう」

2日目には製造工場や牧場も見学し、生活クラブの牛乳への理解を深めました。

ツアー2日目は新生酪農(株)の工場を見学しました

生乳は金属板の間を通って72℃まで温められ、15秒間殺菌されます

1日目に登壇された吉成さんの牧場では、人懐っこい牛たちが組合員に近づいてきました。一頭ずつ性格が異なり、吉成さんは全員を把握されているそうです

荒井さんの牧場のフリーバーン牛舎には、分娩が始まっている牛も。誕生シーンに立ち会えるか?という期待の声も上がり、誕生から成長、出産を経て搾乳期間がある牛の一生のサイクルの中で私たちの牛乳をいただいている、という実感が得られました

【2025年4月7日掲載】