好評につき第二弾刊行 「オトナ」が子どもに読ませたくなるコミック!の声も

【寄稿】元西日本新聞編集委員 佐藤弘さん

相次ぐ物価高騰にまつわるニュースが数多く報じられています。とりわけ大きく取り上げられているのが食料品の値上げです。日々の暮らしに直結する価格変動だけに世間の関心が集まるのは当然であり、可能な限り「安いほうが望ましい」と考えるのも無理からぬことでしょう。ただ、ここで少し考えたいのは、作り手、運び手、売り手、買い手といった「多くの仕事のつながり」から生まれる「食」の価値を単に価格の高低だけで捉えていいものかということです。この問いにわかりやすく、かつ誠実に応えたコミック本があります。親子はもちろん、お孫さんと一緒に目を通してもらいたい良書です。今回は原作者である元西日本新聞編集委員の佐藤弘さんに同書に込めた思いをご寄稿願いました。

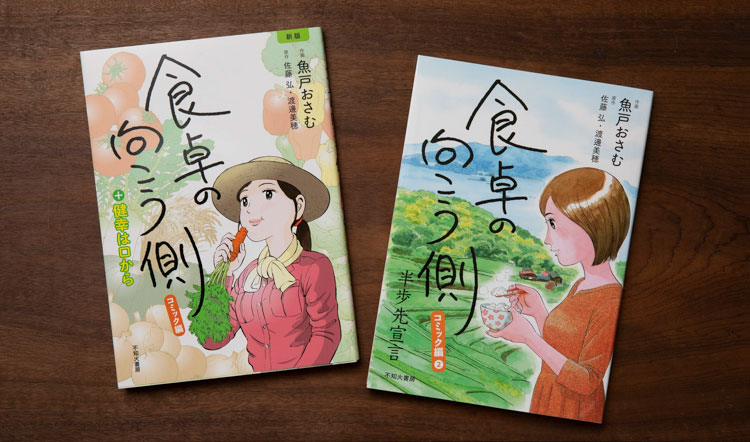

新版食卓の向こう側コミック編② 半歩先宣言

作画・魚戸おさむ 原作・佐藤弘/渡邊美穂 不知火書房刊

『新版食卓の向こう側コミック編① 健幸は口から』より

先日、山形の友人からうれしい電話があった。自然卵養鶏と環境に優しい稲作を営む友人は76歳。トラクターのような大型機械の更新があるたび、40代の長男夫婦に借金を背負わせることに引け目を感じつつ、いまの農政に「NO!」を突きつけるべく、今年3月末に都内でトラクターデモを敢行した「令和の百姓一揆」の中心人物である。

「お、佐藤さん? カミさんに替わるよ」

「漫画、贈ってくれてありがとう。あれ、食卓の上に置いてたら、長男が読んで、これ、いいって、言ってきたの。子どもらに読ませなきゃ、って。ほかにも薦めたい人がいるから、10冊送って」

「ありがとうございます」

「あたしがうれしいのはさ。あの子が自分から子どもに読ませたいと言ってきたことなのよ」

受話器の向こう側で起こった出来事に、私はガッツポーズ。「オトナ」が子どもに読ませたくなるコミック。今春刊行した『新版食卓の向こう側コミック編②半歩先宣言』の狙いは、まさにそこにあったからである。

先日、山形の友人からうれしい電話があった。自然卵養鶏と環境に優しい稲作を営む友人は76歳。トラクターのような大型機械の更新があるたび、40代の長男夫婦に借金を背負わせることに引け目を感じつつ、いまの農政に「NO!」を突きつけるべく、今年3月末に都内でトラクターデモを敢行した「令和の百姓一揆」の中心人物である。

「お、佐藤さん? カミさんに替わるよ」

「漫画、贈ってくれてありがとう。あれ、食卓の上に置いてたら、長男が読んで、これ、いいって、言ってきたの。子どもらに読ませなきゃ、って。ほかにも薦めたい人がいるから、10冊送って」

「ありがとうございます」

「あたしがうれしいのはさ。あの子が自分から子どもに読ませたいと言ってきたことなのよ」

受話器の向こう側で起こった出来事に、私はガッツポーズ。「オトナ」が子どもに読ませたくなるコミック。今春刊行した『新版食卓の向こう側コミック編②半歩先宣言』の狙いは、まさにそこにあったからである。

◆

例えば、講演会に行く。新たな知見を得て、「ああ、あの人に教えてあげたら役に立つなあ」なんてことを思い、本を買う。ところが、である。いざ水を向けると、相手がなかなか乗ってこない。それどころか、こちらが熱く語れば語るほど、相手は逃げていくーなんて経験はないだろうか。まあ、友達だから、本は受け取ってくれるだろうけど。

全くもって割の合わない話ではあるが、冷静に考えるとこれは渡す側の論理。渡される側からすると、関心の持てぬ本を押しつけられることほど苦痛なものはない。受け取れば、次に会ったとき、感想のひとつも言わねばならないし…。

山形の友人は、1970年に国の減反政策が始まった折、村の中でただ独りになるまで頑として抵抗した男だけれど、こと相手が家族となると、彼とてそうそう簡単にはいくまい。私は64歳だが、一昔前の親ならいざ知らず、われわれの世代には「自分がされて嫌だったことはしない」「いまはそんな時代じゃない」というストッパーが働くからだ。

それがどうだ。今回の場合、「読んで」と押しつけてもないのに、息子が勝手に手に取って、自分の子どもに読ませたいと言ってきた…。活字だけの本だったら、おそらくこんなことは起きなかっただろう。すべては漫画。それも親しみやすさで定評のある魚戸おさむさんの絵だったからこそ起きた出来事だと思うのだ。

◆

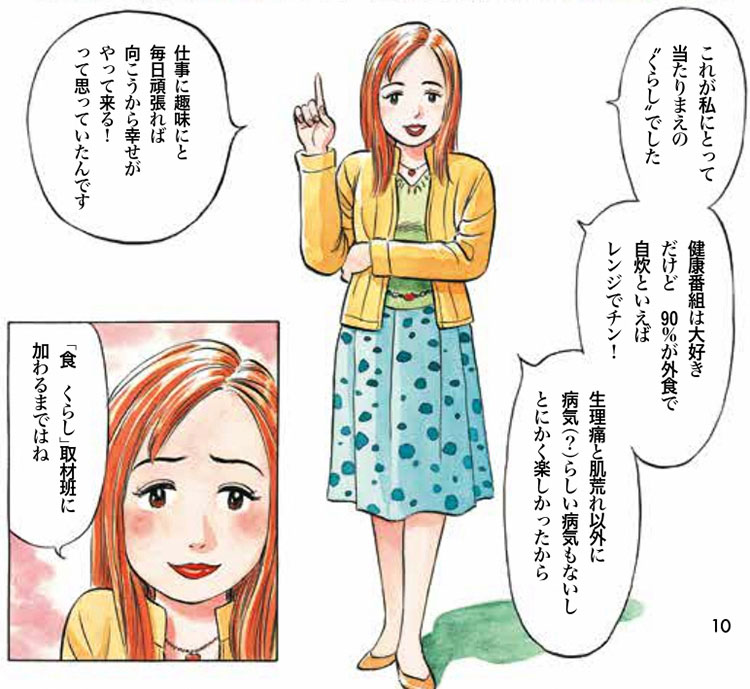

さて、前置きが長くなった。コミックの主人公は、九州新聞社に勤務する27歳の女性記者だ。夜討ち朝駆けの激務をこなし、世の中に警鐘を鳴らす仕事にやりがいを感じる一方で、自分の体や食には無頓着。生理痛に悩み、便秘もひどい。肌をチェックしてもらったら、40代と言われた。とはいえ、周囲の記者仲間はみな「健康より原稿」で頑張っているから、そんなもんだと思っている。そんな彼女が「食くらし取材班」に入り、食卓の向こう側に広がる豊かな世界に触れることで、命の連続性に気づき、自分の使命を見つけていくーというのがあらすじだ。

ベースは、私が西日本新聞時代に手がけた長期連載『食卓の向こう側』(2003~10年)。フィクションなので、登場人物の名前は仮名にしたが、ほとんどは実話である。

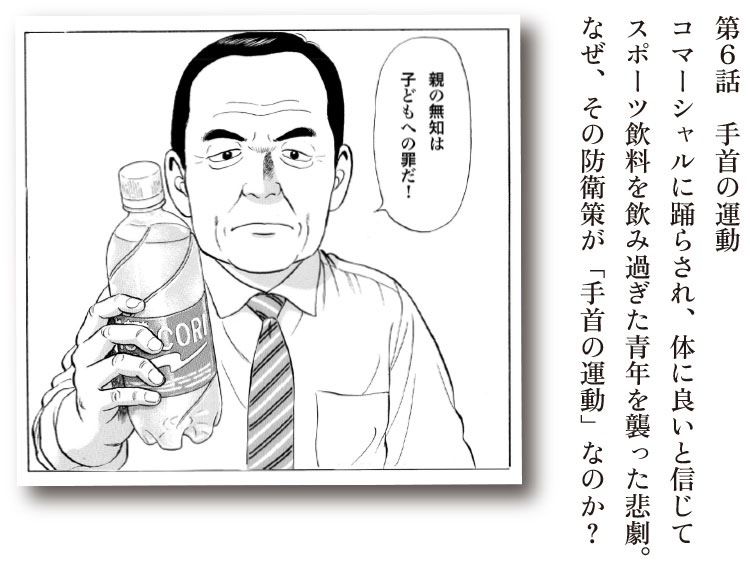

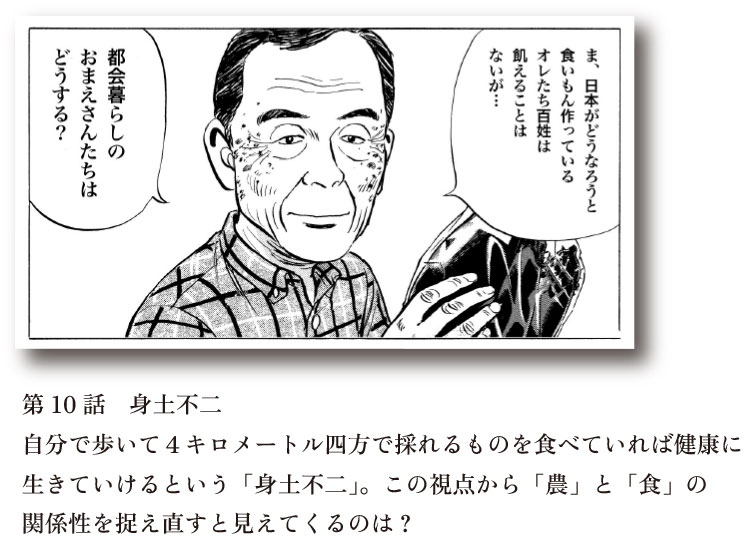

今春刊行した第2巻「半歩先宣言」は、コマーシャルに踊らされ、体に良いと信じてスポーツ飲料を飲み過ぎた青年の悲劇から始まる。そこから、ラベルの見方▽養護教諭が見た児童と家庭の現状▽簡単便利は加工食品の落とし穴ともいえる〝現代型栄養失調症〟▽骨▽山上惣一なる人物が語る身土不二と、農業と消費者の関係―。そして、それらの解決策として、「おいしい野菜には虫がこない」という菌ちゃん先生と、子どもらだけでなく家族も含めて低体温などの体の不調を解消する小学校教諭の実践を提案する形で展開していく。

まあ、「食」に関心をお持ちになり勉強している皆さんには、そう目新しい話はないかもしれない。だが、家族も含め、皆さんの周囲にいる方々はどうだろう。

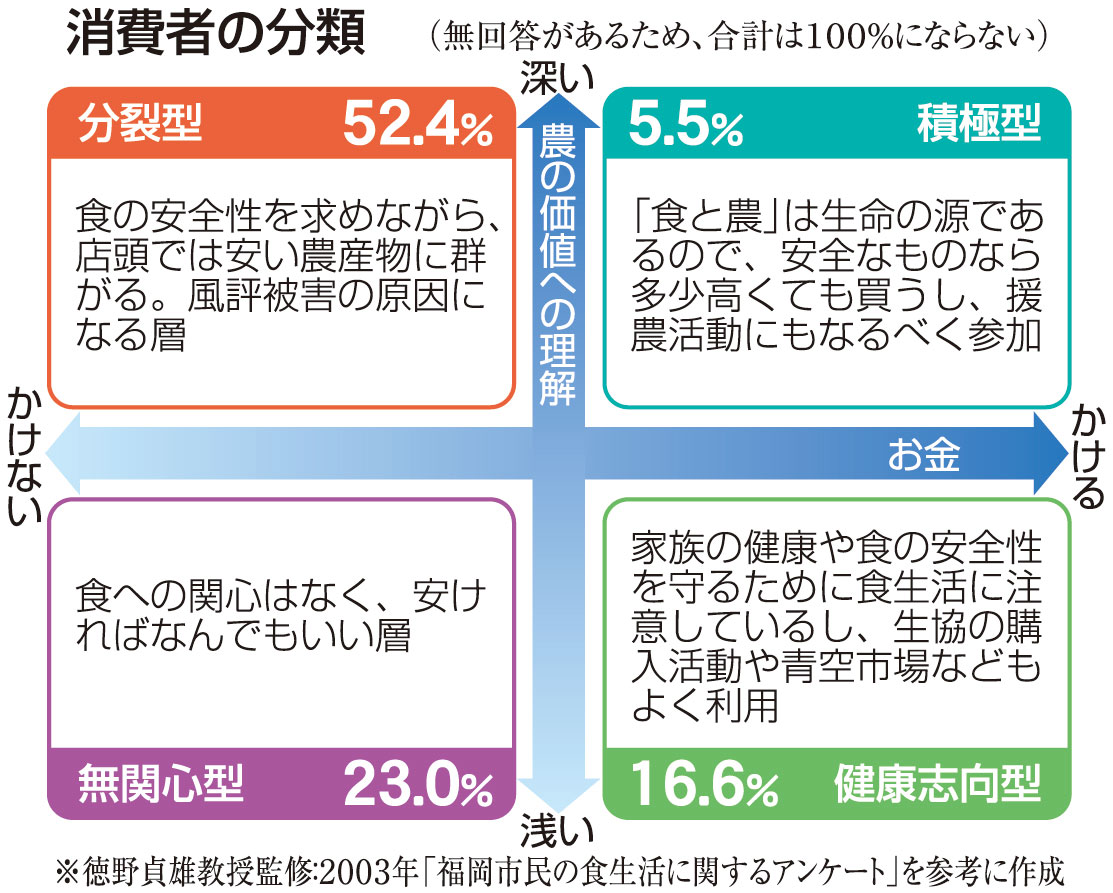

熊本大学名誉教授の徳野貞雄先生が作成した消費者の4分類=イラスト=を見てほしい。令和のコメ騒動に象徴されるような、昨今の農業問題の解決には、コメを中心とした日本型食生活を取り戻すことと、食べものと、それをこしらえる人々に敬意を払う、いわゆる右上の積極型消費者を増やすしかないとないと私は考えているのだが、2003年の調査ですらわずか5.5%。「え~。お茶って自宅で作れるんですか~」なんて言う人も珍しくなくなった現状を見るに、もはや少数派から絶滅危惧レベルにまで減っているのではないか。

「伝える」と「伝わる」は違う。そんな彼らに、問題意識を持たせようと思うのなら、伝える側が伝え方を工夫するよりほかない。漫画にすれば何でも読んでくれるというわけではないが、ハードルは確実に下がる。それが今回、前作から18年越しで、新聞連載の漫画化を思い立った最大の理由である。

4分の紹介動画をこしらえてみた。一部、セリフを伏せ字にしているが、頭の体操をしながらでもご覧いただけば幸いである。

食卓の向こう側② 紹介動画 ←YouTube画面が開きます

さとう・ひろし

1961年生まれ。福岡市出身。中学時代、有吉佐和子の「複合汚染」を読み、ふるさとの野山がおかされていくわけを知る。百姓を志し、東京農大農業拓殖学科に進学するも、深遠なる「農」の世界に触れ、実践者となることを断念。側面から支援する側に回ろうと西日本新聞社に入社。2003年から食を通じて、社会のありようを考える「食卓の向こう側」の企画、取材にあたった。2022年、同社を退社。23年、「振り返れば未来~山下惣一聞き書き」で2度目の農業ジャーナリスト賞を受賞。

1961年生まれ。福岡市出身。中学時代、有吉佐和子の「複合汚染」を読み、ふるさとの野山がおかされていくわけを知る。百姓を志し、東京農大農業拓殖学科に進学するも、深遠なる「農」の世界に触れ、実践者となることを断念。側面から支援する側に回ろうと西日本新聞社に入社。2003年から食を通じて、社会のありようを考える「食卓の向こう側」の企画、取材にあたった。2022年、同社を退社。23年、「振り返れば未来~山下惣一聞き書き」で2度目の農業ジャーナリスト賞を受賞。