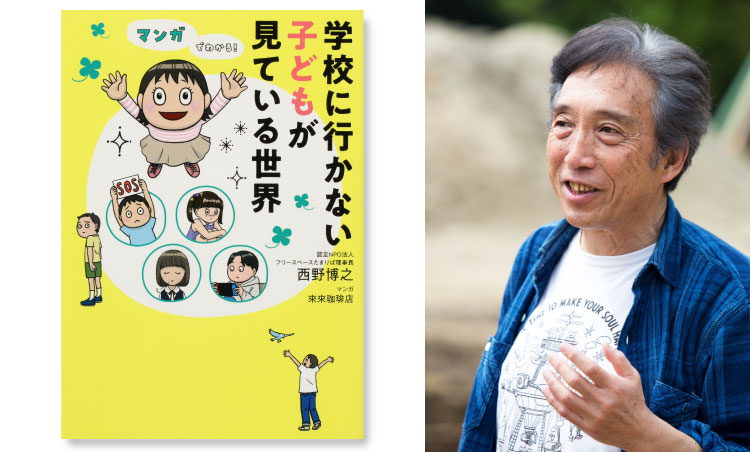

[本の花束2025年8月]存在を肯定された子どもは必ず自分の力で動き出す 認定NPO法人たまりば理事長・西野博之さん

日々ゲームやネットばかり……、学校に行かない子の〝あるある〟を、親と子ども、双方の視点で描く『学校に行かない子どもが見ている世界』。

著者で、約40年にわたり子どもたちの支援をしてきた西野博之さんにお話を伺いました。

──学校に行かない子どもたちの「居場所」を作る活動を始めてもう40年になるそうですね。

なんでこんな活動を始めたかというとね……死んでいくんですよ、子どもが。ただ学校に行けないだけで命を絶ってしまう。

生きていこうよ、学校に行けなくても、学ぶことも育つこともできるんだよということを伝えたい、その一心で川崎で小さなアパートを借りて「たまりば」と名付けて活動を始めました。

不登校への偏見が強く、平日の昼間に子どもが出歩いているだけで補導された時代です。子どもたちもハラハラしながらやっとの思いでたまりばにたどり着く。そんな子に言えることは、勉強しろとか何かをやれ、ということではない。みんなでごはんを作って食べよう、楽しく遊ぼうということを大事にしてきました。それが原点です。

──子どもたちに「居場所」があることの大切さを、やっと社会も理解するようになりましたね。

流れが変わるきっかけとなったのは、97年に僕たちの活動が生活クラブの「キララ賞」(*)を受賞したことです。その際に県知事や川崎市長への表敬訪問がセットされて、それを契機に川崎市子ども権利条例の策定に参画することになりました。条例制定後はその具現化を目指して川崎市子ども夢パーク(夢パ)づくりにも関わるようになりました。キララ賞は、僕たちの活動と行政とがつながる大きなきっかけになりました。

──泥遊びや水遊びなど子どもが自分の責任で自由に遊べる場所、本当に夢のように楽しそうです。

「大人の〝良かれ〟は子どもの迷惑」というのが夢パの合言葉です。「あなたのためよ」と親はいろんなメニューを子どもにやらせようとする。子どもは自分が本当にやりたいことよりも、親が喜んでくれることをやらなくちゃと頑張ってしまう。そうすると他者の評価ばかり気にして自分の物差しが育たなくなるのですね。いろんなことに挑戦し、失敗を重ねながら、本当に自分がやりたいことはなんなのかを探し出すことが大事なんですね。

──本書には長年西野さんが見守ってきたさまざまな子どもたちのエピソードが詰まっています。

親向けに書いたつもりだったのですが、漫画もあって読みやすいからか、案外子どもたちも読んでくれているみたい。ゲームばかりしている子や朝起きられない子の気持ちも書いたので、自分たちの不安が言葉にされていることで、肯定されていると感じてくれたのかもしれません。

──自分が「親を悲しませる存在」なのだと思ってしまう。その辛さがとても伝わってきます。

親が思う以上に、子どもは親のことを考えています。「普通」の子は学校に行くのにどうして自分は行けないのか、親を困らせる自分は悪い子で、生まれてこないほうが良かったんじゃないかと思い詰める。ゲームをやっているのはそのときだけ楽になれるから、と多くの子どもたちが言います。そこに逃げるしかなかったんだよという悲痛な叫びです。「普通」という亡霊のような言葉に、おとなも子どももどれだけ縛られているか。

──社会も、大人も、変わっていかなければいけませんね。

僕らの次のステージは公立学校を変えることだと思っています。結局、本丸の学校教育が変わらなければ子どもたちは苦しみ続ける。社会はどんどん変わっているのに、明治時代に始まった学校教育はそのままで、制度疲労を起こして、一人ひとりの子どもに適応できなくなってきている。存在を丸ごと肯定された子どもは、自然と欲が湧いてきて、必ず自分の力で動き出すようになる。生きているって楽しいよ、と思える社会を作っていきたいですね。

(*)キララ賞:生活クラブ神奈川・福祉クラブによるオルタナティブな生き方を模索している若者を発見し応援する活動。自薦・他薦で応募を受け付け選考し、毎年2件の個人または団体に「キララ賞」と「副賞」を贈呈している。

インタビュー: 岩崎眞美子

著者撮影:尾崎三朗

取材:2025年4月

著者撮影:尾崎三朗

取材:2025年4月

●にしの ひろゆき/1960年、東京都生まれ。認定NPO法人フリースペースたまりば理事長。川崎市子ども夢パーク、フリースペースえんなどの総合アドバイザー。86年より子どもの居場所づくりを行なう。川崎市子ども権利条例調査研究委員会世話人、文部科学省「フリースクール等に関する検討会議」委員など公職も歴任。

『学校に行かない子どもが見ている世界』

●西野博之 著 來來珈琲店 マンガ

●KADOKAWA(2024年6月)

●21✕14.9cm/183頁

●西野博之 著 來來珈琲店 マンガ

●KADOKAWA(2024年6月)

●21✕14.9cm/183頁

図書の共同購入カタログ『本の花束』2025年8月1回号の記事を転載しました。