子どもの心とおなかを満たすところ みんなの居場所『ほっとこ』 生活クラブ生協大阪

【連載】みんなで広げる たすけあい

かつてと比べ「子どもたちの遊ぶ場所が減ってしまった」と耳にします。皆さんの地域はどうでしょうか?

大阪府豊中市の「ほっとこ」では、思う存分に遊んだり学んだりすることができます。

そしてそんな子どもたちに惹きつけられるように、多世代の方がやって来ます。

かくれんぼ

2階で遊んでいた小学生の女の子が2人でかくれんぼを始めました。

隠れる子は「鬼」に捕まるまいと、部屋を出て階段を下りていきました。

隠れる子は「鬼」に捕まるまいと、部屋を出て階段を下りていきました。

一度は1階へ下りて行った「鬼」ですが、いまは2階で隠れることのできそうなところを懸命に見て回っています。

皆さんも子どものころに、自分の家であるいは友達の家で、同じようにして遊んだ色褪せない記憶があることでしょう。

それと同じような光景がここでは展開されています。

ついつい自分の家か友達の家かと錯覚してしまいそうです。

でも、ここは「ほっとこ」です。

お勉強

子どもの仕事は遊ぶこと、といわれます。

子どもの本分は学ぶこと、ともいわれます。

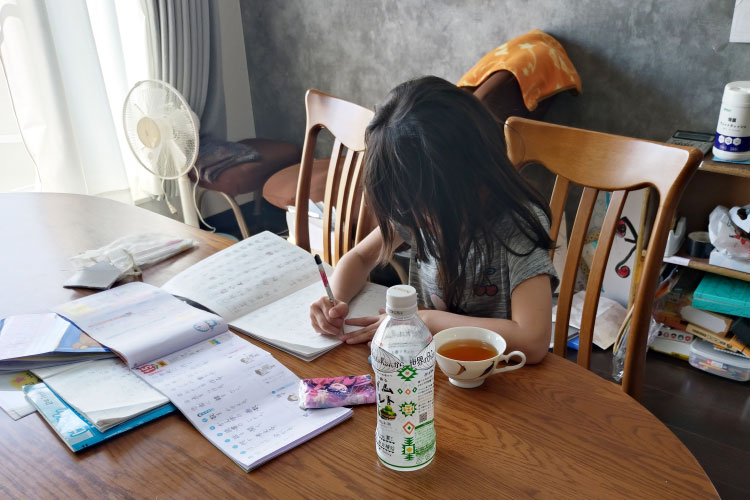

1階の部屋では子どもが真剣に勉強をしています。

子どもの本分は学ぶこと、ともいわれます。

1階の部屋では子どもが真剣に勉強をしています。

集中してお勉強

広いこの部屋では、遊ぶだけでなく宿題をすることもできるのです。

この様子、本当に自宅で勉強しているようです。

でも、ここは「ほっとこ」です。

「ほっとこ」と公園を自由に行き来する

2025年4月に開所した居場所「ほっとこ」は、大阪府豊中市の閑静な住宅街の中にある一軒家を活用しています。

毎週水曜の午後1時半から5時まで、誰でも自由に利用できます(利用料は、高校生までは無料、大人は1回100円です)。

その目の前には、開放的な公園が広がっています。

毎週水曜の午後1時半から5時まで、誰でも自由に利用できます(利用料は、高校生までは無料、大人は1回100円です)。

その目の前には、開放的な公園が広がっています。

開放的な公園

「2階でカードゲームをしていた子たちが、かくれんぼを始めたり、公園で遊んでまた戻ってきたり。子どもたちの遊びを見ているだけでも楽しいです」と、小澤久美さん(ほっとこ代表)。

小澤久美さん

友達の家に遊びに行くような気持ちで、放課後の子どもたちが立ち寄り、それぞれに時間を過ごしています。

利用者もスタッフも、大人たちは子どもたちの様子を横目で見ながらおしゃべりを楽しんでいます。

安心して遊んで学べる場

子どもたちの様子を見ていて、筆者の心の中にも自身の子ども時代のことがありありと蘇ってきました。

当時住んでいた市には「コミュニティセンター」という公共施設がありました。

何をして遊ぶか目的が明確でなくても、ともかく友達と集まって、気が向いたら図書室で寝転びながら本を読み、気が向いたらホールで卓球をして、気が向いたら併設されている公園でボール遊びをする。さまざまな学年の小学生が混ざりあって心ゆくまで遊んだものです。

「ほっとこ」は思う存分に遊んだり学んだりできる、今となってはとても貴重な場となっています。

初めて「ほっとこ」に来たという女の子に、そのきっかけを聞いてみました。

「妹に教えてもらったからです」。

妹さんにとって、ここで過ごした時間が本当に楽しかったのでしょう。

2025年4月に開所したばかりですが、常連になった子どもが友だちや姉妹に声をかけてくれるので、回を重ねるごとに新しいつながりが広がっていきます。

当時住んでいた市には「コミュニティセンター」という公共施設がありました。

何をして遊ぶか目的が明確でなくても、ともかく友達と集まって、気が向いたら図書室で寝転びながら本を読み、気が向いたらホールで卓球をして、気が向いたら併設されている公園でボール遊びをする。さまざまな学年の小学生が混ざりあって心ゆくまで遊んだものです。

「ほっとこ」は思う存分に遊んだり学んだりできる、今となってはとても貴重な場となっています。

初めて「ほっとこ」に来たという女の子に、そのきっかけを聞いてみました。

「妹に教えてもらったからです」。

妹さんにとって、ここで過ごした時間が本当に楽しかったのでしょう。

2025年4月に開所したばかりですが、常連になった子どもが友だちや姉妹に声をかけてくれるので、回を重ねるごとに新しいつながりが広がっていきます。

ほっといてくれる

「学校から帰った子どもたちはゆっくりしたいはず。企画などはせずに自由に過ごせる場にしています」と、寺田由加さん(生活クラブ大阪常任理事・居場所部会)はさりげなく子どもたちを見守っています。

寺田由加さん

「気にはしているけど、まずはほっとく」。

心地良さを生み出しているのは、そんな程よい距離感なのかもしれません。

まずは子どものために

寺田さんは、生活クラブ大阪の地域福祉政策に関わる中で「子どもたちの居場所が必要だと考えるようになりました」と振り返ります。

そのような中で、2023年に講演会(生活クラブ大阪の居場所づくりプロジェクトが主催)に勝部麗子さん(豊中市社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカー)をお迎えし、お話を聞きました。

「千里ブロック」という地域の組合員を中心に、居場所づくりに意欲を持つ人たちが集まりました。千里ブロック居場所づくりプロジェクトを立ち上げ、他団体の居場所見学や学習会、話し合いを重ね、自分たちがめざす居場所のイメージを作り上げていきました。

小澤さんも、勝部さんのお話を聞いて地域の活動に興味を持ったそうです。

「地域の支えあいの先進的な取組みをされている勝部さんの話に感動しました。すごいことなのに、サラッとやっている姿がカッコいいです。私も楽しく自分の時間を使えることがしたいなぁと思って、居場所スタッフに手を挙げました。」

「ほっとこ」の素敵なチラシづくりを担当している泉あけみさん(ほっとこ副代表)は、「忙しいので参加に二の足を踏んでいましたが、人を家に呼ぶのが好きで、居場所にも興味があって、関わってみることにしました」と話します。

そのような中で、2023年に講演会(生活クラブ大阪の居場所づくりプロジェクトが主催)に勝部麗子さん(豊中市社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーカー)をお迎えし、お話を聞きました。

「千里ブロック」という地域の組合員を中心に、居場所づくりに意欲を持つ人たちが集まりました。千里ブロック居場所づくりプロジェクトを立ち上げ、他団体の居場所見学や学習会、話し合いを重ね、自分たちがめざす居場所のイメージを作り上げていきました。

小澤さんも、勝部さんのお話を聞いて地域の活動に興味を持ったそうです。

「地域の支えあいの先進的な取組みをされている勝部さんの話に感動しました。すごいことなのに、サラッとやっている姿がカッコいいです。私も楽しく自分の時間を使えることがしたいなぁと思って、居場所スタッフに手を挙げました。」

「ほっとこ」の素敵なチラシづくりを担当している泉あけみさん(ほっとこ副代表)は、「忙しいので参加に二の足を踏んでいましたが、人を家に呼ぶのが好きで、居場所にも興味があって、関わってみることにしました」と話します。

泉あけみさん

限られた予算の中で物件探しに苦労していたところ、豊中市の「子ども居場所ネットワーク(いこっと)」からこの一軒家を紹介され、「まずはやってみよう」と決めたそうです。

多世代にも広がる

ここに集うのは子どもたちだけではありません。

2階の明るいリビングルームでは、地域の人がふらっと立ち寄っておしゃべりをしたり、地元の商店街の人が顔を出して「いいとこやなぁ。頑張って続けなあかんよ」と応援してくれたりします。

ここで「ほっとこ」の設立趣意書を見てみましょう。

そこには、「子どもが来るところはいろんな世代の人が集まります。年齢や世代に関係なくみんなが集えてほっとできる、ただほっといてくれる、そしてHOT(温かい)、そのような安心できるところを作っていきます」とあります。

開所してから間もないのですが、すでにそれが形になっていることに驚きます。

運営に関わる人も増えてきました。現在、運営スタッフは6人、ボランティアは4人です。

2階の明るいリビングルームでは、地域の人がふらっと立ち寄っておしゃべりをしたり、地元の商店街の人が顔を出して「いいとこやなぁ。頑張って続けなあかんよ」と応援してくれたりします。

ここで「ほっとこ」の設立趣意書を見てみましょう。

そこには、「子どもが来るところはいろんな世代の人が集まります。年齢や世代に関係なくみんなが集えてほっとできる、ただほっといてくれる、そしてHOT(温かい)、そのような安心できるところを作っていきます」とあります。

開所してから間もないのですが、すでにそれが形になっていることに驚きます。

運営に関わる人も増えてきました。現在、運営スタッフは6人、ボランティアは4人です。

次は子どものお腹を満たしたい

まだまだ手探り状態ですが、順調に利用者が増えれば、開所日を増やすことも考えています。

そして、寺田さんも小澤さんも「今やりたいことは、夏休みに子どもたちに食事を食べてもらうことです」と口を揃えます。

「ほっとこ」を立ち上げるときにみんなで話し合った「安心して過ごせるところがない子どもたちがいるという現状を知り、子どもたちに寄り添いたい、子どもの心とおなかを満たせるところをつくりたい」という思いを形にするために、今準備を進めています。

そして、寺田さんも小澤さんも「今やりたいことは、夏休みに子どもたちに食事を食べてもらうことです」と口を揃えます。

「ほっとこ」を立ち上げるときにみんなで話し合った「安心して過ごせるところがない子どもたちがいるという現状を知り、子どもたちに寄り添いたい、子どもの心とおなかを満たせるところをつくりたい」という思いを形にするために、今準備を進めています。

満たされた気持ちで取材を終えて「ほっとこ」の玄関を出ると、ちょうど高校生の女の子2人組と入れ違いになりました。

きっと2人は、小学生の子どもたちやスタッフたちと一緒に楽しい時間を過ごすことでしょう。

【2025年7月30日掲載】