地域に根ざす“居場所”の再出発─6+cafeが紡ぐ多世代のつながり(湘南)【前編】

【連載】つながりづくり助成

地域とのつながりや支え合いを応援する「つながりづくり助成」。

応募団体の活動をレポートします。

地域とのつながりや支え合いを応援する「つながりづくり助成」。

応募団体の活動をレポートします。

「コミュニティカフェ 6+cafe(ろくプラスカフェ)」は、少子高齢化が進み、人とのつながりが希薄になっている今、“あったらいいな、こんな場所” をコンセプトに、多世代の交流と、誰もが居心地よく過ごせる居場所づくりをめざす「多世代交流とみんなの居場所」です。

「6丁目クラブ」の志を受け継ぎながら、新たなスタート

「6+cafe」がある今泉台住宅地は、鎌倉市の東北部、鶴岡八幡宮や建長寺の裏山に位置し、周囲を風致地区に指定された閑静な環境の中にあります。町内会活動が活発で、新年祝賀会、夏祭り、文化祭などの町内イベントに加え、町内在住の方々の演奏会、絵画、コーラス、太極拳など多くのサークル活動がされています。高齢化、孤立化など地域の諸問題を自助・共助・公助の観点から検討する「今泉台の明日を考える」活動もスタートしています。

(出典:今泉台町内会公式ホームページ https://www.imaizumidai.org/)

そうした地域で、「6+cafe」は、住み慣れた場所で助け合い、寄り合いながら暮らし続けていきたい、地域住民のための地域住民による居場所でありたいと、地域住民に高齢世代が多い住宅地で地域住民のおたがいさまのたすけあいを大切にして活動を続けてきた「6丁目クラブ」の閉業を受け、その志を受け継ぎながら、場所を変え、空き家だった建物を大家さんや地域の協力のもと居場所として利用できるように改装し、新たなメンバーも加わりスタートしました。若い年代の代表を、新しいメンバー、長く活動を続けてきた仲間や生活クラブのメンバーが支えています。

(出典:今泉台町内会公式ホームページ https://www.imaizumidai.org/)

そうした地域で、「6+cafe」は、住み慣れた場所で助け合い、寄り合いながら暮らし続けていきたい、地域住民のための地域住民による居場所でありたいと、地域住民に高齢世代が多い住宅地で地域住民のおたがいさまのたすけあいを大切にして活動を続けてきた「6丁目クラブ」の閉業を受け、その志を受け継ぎながら、場所を変え、空き家だった建物を大家さんや地域の協力のもと居場所として利用できるように改装し、新たなメンバーも加わりスタートしました。若い年代の代表を、新しいメンバー、長く活動を続けてきた仲間や生活クラブのメンバーが支えています。

6+cafe入口にある「案内ボード」。今月の予定が紹介されています

案内ボードには、気になる呼びかけメッセージも

多世代交流をコンセプトに、「ここで何かしたい」「自分の好きなことをする」「自分の時間を過ごす」ことができる場所

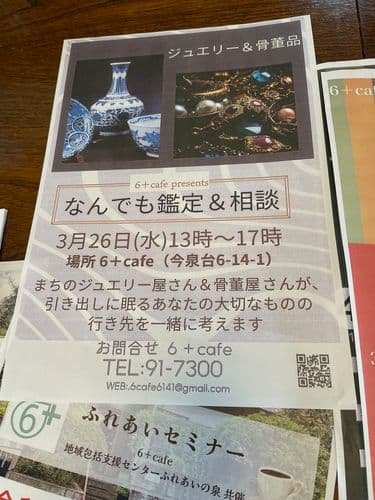

もともと民家だった「6+cafe」の建物の入口には、目に留まりやすい「案内ボード」があり、今月の予定「6+cafeカレンダー」が手書きで紹介されています。吹き出しで“一言コメント”があったり、“注目!”など書かれているので、思わず気になってしまいます。ボードの反対側には、「あなたの手作り作品をカフェに置いてみませんか?」「大好評!なんでも鑑定&相談はジュエリーと骨董どんなものでも相談いただけます power up↑」との呼びかけメッセージがあり、カフェを利用したり、居場所でおしゃべりしたり、ゆっくり過ごしたりする定番の活動だけでなく、この場所を使っていろんなことをしていたり、こんなこともしているんだ!ということが伝わってきて、ボードを見ているだけでワクワクする気持ちにもなります。

「6+cafe」では、平日は美味しいコーヒーや手作りケーキなどを用意してカフェの営業を行い、金曜日には、一人暮らしの方を対象に食事と楽しいおしゃべりの「寄り道ランチ(要予約)」や、子どもたちが宿題をしたり読書をしたり、なんとなく一人でいたいときや話し相手がほしい時など、自分時間を過ごせる場所として、小学生のための「6+放課後クラブ」も開催しています。

地域包括センターとの共同企画で、軽い体操や健康知識などを学び、健康な暮らしをめざして集まる「ふれあいサロン」も定期開催しています。

高齢者の交流の居場所、子どもたちの放課後の居場所、防災の町内会機能を持つ拠点としての活動を軸に、鍼灸マッサージや映画サロン、落語会の開催、使わなくなったジュエリーのリメイクや換金を「まちのジュエリー屋さん」に相談ができる「なんでもジュエリー鑑定&相談」、子どもが自分で演じてみたり作ってみたりに挑戦できる「子ども落語教室」を行ったり、夏休みにはシジュウカラの巣箱づくりをして実際に家に取り付けてみるなど、新しい発想や企画を形にしながらどなたでも参加できるイベントやワークショップも行っています。

イベントをすると普段は来ない子どもが来たりして多くの人が集まるのですが、何もない時は全然来なかったりします。代表の関口裕子さんには、「居場所は、まずは自分たちの居場所にしないと、他の人の居場所にもならない」というのが自分の中のコンセプトとしてあるそうです。

誰も来ない時は、スタッフやお手伝いをしてくれる子どもも含めて、作業をしたり、自分が好きなことをしたり、みんなが自分の好きなことをするのでいいかなと考えています。だから、「来てね!おいで!おいで!」はイベントの時以外はあまりしない。「来なかったら来なかったでいい」と無理に呼び寄せない。良かったらどうぞといたって自然体です。そんな感じで行っていると「じわっと」来る子どもたちが何人かいます。人と群れるのが苦手な子どももぽつぽつといて、「自習をしたいので部屋を貸してください」という子どももいて、「そうか!そういう使い方もあるんだ!」と思ったそうです。家だと親や兄弟もいて、何となく他のことが気になる。一人になりたいけど、まるっきり一人だと不安という時に、ここであれば、部屋には一人だけど誰かが別の部屋にはいるのを感じることができるという場所は意外となく、貴重なのかなと。ちょうど中学受験をするというので、何度か勉強に来ていた子どもがいたそうですが、「こういう使い方もあるんだ」「こういうふうに使いたい人がいるんだ」を、やりながら発見していっています。

「なんでもジュエリー鑑定&相談」もユニークな企画ですが、次から次へといろんな人がいろんなものを持ってこられ、みんなが持ってくるものを見るのも楽しいそうです。必ずしも売りたいと思って来るのではなく、親から譲られた掛け軸にどのくらいの価値があるんだろうと思って持ってこられた方が、「これは価値がありますよ」と言われたら、家族に自慢しようと嬉しそうに持って帰る。これってすごくいいなと。

「ジュエリー鑑定って見たことないし、胡散臭い」と思う人もいると思い、骨董屋さんとも知り合ったため、胡散臭いと思っている人にも来てもらって見てもらったり話してもらったりして、人となりもわかってくれば、顔も見えて、ここでやっていれば安心だと思って信頼してきてくれる。お金にはならないが、そういう人との関わりをもつことができると思い、思いついたことを何とかいい形でやりたいと思ってやっているそうです。そうしていると、今までここに来たことなかった人が骨董品を抱えてやってきたりする。いろんなことをやれば、興味があればみんな来る。別に必ずしもこれに興味がなくても、どれか一つに興味があれば人はくる。だからいろんな企画を考えると面白い。

シジュウカラの巣箱づくりも、メンバーの「家に巣箱をかけてたら来て可愛いよ」という話から始まり、こんないい場所があるからやってみようと思ったところからやってみたそうです。

木工が得意な地域住民の方が、子どもたちが作る巣箱の「キット」を木材を切って準備してくれ、作り方を指南してくれたそうです。穴もやすりで磨くのですが、シジュウカラは2.5センチと穴のサイズが決まっているのですが、やすりで穴をきれいにするからだんだん広がっちゃって。大きくすると他の鳥が入っちゃうということも知る機会になったとのこと。夏休みに子どもたちが巣箱づくりを行い、つくったものを自分の家に持って帰って設置したのですが、持って帰って木にかけて、鳥が下見に来るか、巣づくりをするか、楽しみに見ることができます。10個くらい用意して設置されているとのことですが、ワクワクしますね。

実は、この記事を書いている中にも嬉しいお知らせがありました。なんと、昨年つくった巣箱から、シジュウカラの雛が育ったそうです。「6+cafeは、人から鳥、そして山百合など植物へ繋がりを結んでくれる居場所です」と、「6丁目クラブ」の時代から関わるメンバーの広瀬和子さんは話します。

「6+cafe」では、平日は美味しいコーヒーや手作りケーキなどを用意してカフェの営業を行い、金曜日には、一人暮らしの方を対象に食事と楽しいおしゃべりの「寄り道ランチ(要予約)」や、子どもたちが宿題をしたり読書をしたり、なんとなく一人でいたいときや話し相手がほしい時など、自分時間を過ごせる場所として、小学生のための「6+放課後クラブ」も開催しています。

地域包括センターとの共同企画で、軽い体操や健康知識などを学び、健康な暮らしをめざして集まる「ふれあいサロン」も定期開催しています。

高齢者の交流の居場所、子どもたちの放課後の居場所、防災の町内会機能を持つ拠点としての活動を軸に、鍼灸マッサージや映画サロン、落語会の開催、使わなくなったジュエリーのリメイクや換金を「まちのジュエリー屋さん」に相談ができる「なんでもジュエリー鑑定&相談」、子どもが自分で演じてみたり作ってみたりに挑戦できる「子ども落語教室」を行ったり、夏休みにはシジュウカラの巣箱づくりをして実際に家に取り付けてみるなど、新しい発想や企画を形にしながらどなたでも参加できるイベントやワークショップも行っています。

イベントをすると普段は来ない子どもが来たりして多くの人が集まるのですが、何もない時は全然来なかったりします。代表の関口裕子さんには、「居場所は、まずは自分たちの居場所にしないと、他の人の居場所にもならない」というのが自分の中のコンセプトとしてあるそうです。

誰も来ない時は、スタッフやお手伝いをしてくれる子どもも含めて、作業をしたり、自分が好きなことをしたり、みんなが自分の好きなことをするのでいいかなと考えています。だから、「来てね!おいで!おいで!」はイベントの時以外はあまりしない。「来なかったら来なかったでいい」と無理に呼び寄せない。良かったらどうぞといたって自然体です。そんな感じで行っていると「じわっと」来る子どもたちが何人かいます。人と群れるのが苦手な子どももぽつぽつといて、「自習をしたいので部屋を貸してください」という子どももいて、「そうか!そういう使い方もあるんだ!」と思ったそうです。家だと親や兄弟もいて、何となく他のことが気になる。一人になりたいけど、まるっきり一人だと不安という時に、ここであれば、部屋には一人だけど誰かが別の部屋にはいるのを感じることができるという場所は意外となく、貴重なのかなと。ちょうど中学受験をするというので、何度か勉強に来ていた子どもがいたそうですが、「こういう使い方もあるんだ」「こういうふうに使いたい人がいるんだ」を、やりながら発見していっています。

「なんでもジュエリー鑑定&相談」もユニークな企画ですが、次から次へといろんな人がいろんなものを持ってこられ、みんなが持ってくるものを見るのも楽しいそうです。必ずしも売りたいと思って来るのではなく、親から譲られた掛け軸にどのくらいの価値があるんだろうと思って持ってこられた方が、「これは価値がありますよ」と言われたら、家族に自慢しようと嬉しそうに持って帰る。これってすごくいいなと。

「ジュエリー鑑定って見たことないし、胡散臭い」と思う人もいると思い、骨董屋さんとも知り合ったため、胡散臭いと思っている人にも来てもらって見てもらったり話してもらったりして、人となりもわかってくれば、顔も見えて、ここでやっていれば安心だと思って信頼してきてくれる。お金にはならないが、そういう人との関わりをもつことができると思い、思いついたことを何とかいい形でやりたいと思ってやっているそうです。そうしていると、今までここに来たことなかった人が骨董品を抱えてやってきたりする。いろんなことをやれば、興味があればみんな来る。別に必ずしもこれに興味がなくても、どれか一つに興味があれば人はくる。だからいろんな企画を考えると面白い。

シジュウカラの巣箱づくりも、メンバーの「家に巣箱をかけてたら来て可愛いよ」という話から始まり、こんないい場所があるからやってみようと思ったところからやってみたそうです。

木工が得意な地域住民の方が、子どもたちが作る巣箱の「キット」を木材を切って準備してくれ、作り方を指南してくれたそうです。穴もやすりで磨くのですが、シジュウカラは2.5センチと穴のサイズが決まっているのですが、やすりで穴をきれいにするからだんだん広がっちゃって。大きくすると他の鳥が入っちゃうということも知る機会になったとのこと。夏休みに子どもたちが巣箱づくりを行い、つくったものを自分の家に持って帰って設置したのですが、持って帰って木にかけて、鳥が下見に来るか、巣づくりをするか、楽しみに見ることができます。10個くらい用意して設置されているとのことですが、ワクワクしますね。

実は、この記事を書いている中にも嬉しいお知らせがありました。なんと、昨年つくった巣箱から、シジュウカラの雛が育ったそうです。「6+cafeは、人から鳥、そして山百合など植物へ繋がりを結んでくれる居場所です」と、「6丁目クラブ」の時代から関わるメンバーの広瀬和子さんは話します。

カフェは平日11:30~16:00 に開催

子ども落語教室

シジュウカラの巣箱づくり

6+cafeにも巣箱を設置しました

「なんでもジュエリー鑑定&相談」

地域包括センターとの共同企画で「ふれあいサロン」を定期開催

*後編に続きます

【2025年8月8日掲載】