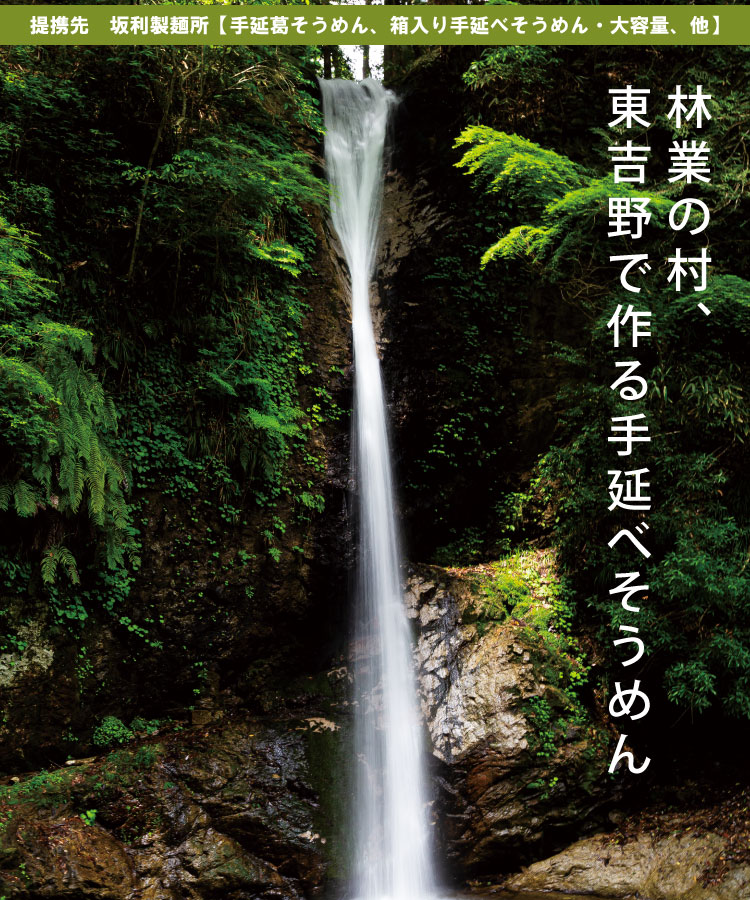

林業の村、東吉野で作る手延べそうめん

製麺所近くにある滝。落ちてくる水が、よりをかけられたそうめんのように見える

「手延葛(くず)そうめん」の提携生産者、坂利製麺所は、かつて林業で栄えた奈良県東吉野村にある。1960年代に始まった木材輸入自由化により衰退した林業に代わり、過疎化が進む地域を守るため、84年に創業された。原材料を厳選し、よりおいしく食べられる麺を作るための独自の製法を貫いている。

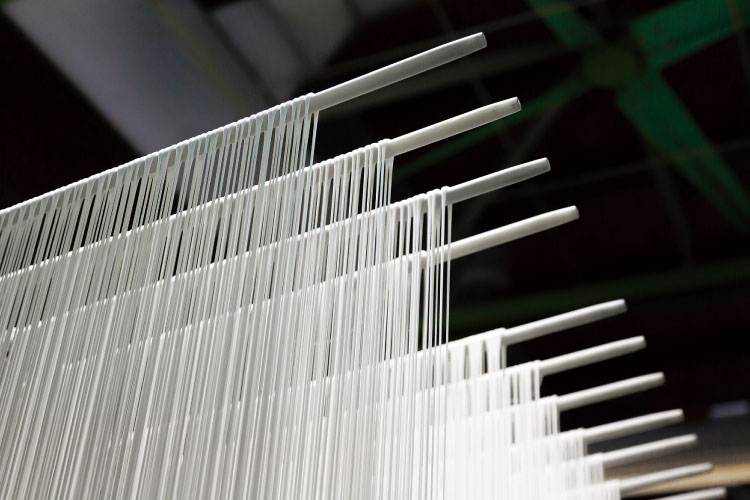

「より」をかけて延ばす

手延べそうめんを作るには、まず、小麦粉に水と塩を加えて練り生地を作る。その生地を、何度も休ませる工程(熟成)をはさみながら、細く長く延ばしていく。

「ロープのように太い生地によりをかけ細く延ばしていく様子は、まるで糸をつむぐような作業ですよ」と、代表取締役社長の坂口利勝さん。ねじるようによりをかけることによって、小麦に含まれるたんぱく質のグルテンが、中心に集まりつながっていく。熟成させては延ばすことの繰り返しで、コシと歯ごたえが生まれ、グルテンのまわりをでんぷんが覆い、つるりとしたのどごしとなる。

「ロープのように太い生地によりをかけ細く延ばしていく様子は、まるで糸をつむぐような作業ですよ」と、代表取締役社長の坂口利勝さん。ねじるようによりをかけることによって、小麦に含まれるたんぱく質のグルテンが、中心に集まりつながっていく。熟成させては延ばすことの繰り返しで、コシと歯ごたえが生まれ、グルテンのまわりをでんぷんが覆い、つるりとしたのどごしとなる。

坂利製麺所の代表取締役社長、坂口利勝さん。良子さんの長男で、大学卒業後一般企業に就職したが、製麺所を継いだ

手延べそうめんは、日本農林規格(JAS)で「よりをかけながら順次引き延ばして」麺とし、「工程において熟成が行われたもの」であり「直径1・3ミリ未満の麺」と定義される。熟成具合をみては延ばす技術を必要とし、乾燥させ仕上げるまでには二日間もかかるため、大量生産はできない。現在は、生地をローラーなどで圧力をかけて薄く板状に延ばし、細く切り乾燥させる「機械麺」が一般的だ。「グルテンはできにくく、ゆでたてはおいしいですが、手延べのように時間がたってもコシが残りおいしく食べられる、というようなことはありません」と、利勝さん。

手延べそうめんは1200年以上の歴史があるといわれる。「作られ始めた頃は、生地を細く切る包丁がない時代なので、引き延ばすしか方法はありませんでした。そこで考えられたのが、糸のようによりをかけながら細く伸ばしていく方法です。グルテンなどという言葉もなく、その働きも知られていなかった時代の作り方が、現代に生きています」と話す。

手延べそうめんは1200年以上の歴史があるといわれる。「作られ始めた頃は、生地を細く切る包丁がない時代なので、引き延ばすしか方法はありませんでした。そこで考えられたのが、糸のようによりをかけながら細く伸ばしていく方法です。グルテンなどという言葉もなく、その働きも知られていなかった時代の作り方が、現代に生きています」と話す。

林業の村で製麺所を創業

創業者は、利勝さんの母親の坂口良子さん。50年以上前、林業家の坂口勝美さんと結婚し、西吉野村から東吉野村へ移り住んだ。勝美さんは、江戸時代から林業に携わる7代目だ。東吉野村はスギ材やヒノキ材を生産する林業が盛んな地域だった。1960年代に始まる木材の輸入自由化により、安い木材が外国から輸入されるようになり、国産の木材は売れなくなる。日本国内の林業は衰退し、林業で成り立っていた村は過疎化が進んでいった。

良子さんは林業を支え、地域の暮らしを守りたいと思った。東吉野村は標高が600メートルあり、雪が積もり気温は零下6度ぐらいまで下がる。外で仕事ができない冬の間は家の中で過ごすことになる。良子さんは、この時期に仕事があれば村を出ないで暮らしていけると気づき、冬にできる仕事をつくろうと考えた。

その頃、奈良県は、県内の手延べそうめんの生産者を増やす事業に力を入れ、研修プログラムも用意されていた。麺は気温が高いほど熟成が進む。熟成を調整するため塩を加えるが、冬はそれが少なくてすむし、乾燥させるにも湿度の低い乾いた風が最適だ。保存がきくので冬に作り夏に売ることができる。手延べそうめん作りは冬の仕事として適している。東吉野から近い桜井市の三輪は手延べそうめん発祥の地でもある。

そこで、良子さんはさっそく三輪で40日間の講習を受けた。「最初はでき上がった生地を延ばすだけだったので、切れずにうまくいきました。糸をつむぐようでものすごく楽しかったです。でも、生地を練るところから作ったら難しくて、とても仕事にはできないと諦めかけました」。そんな時、テレビの取材を受ける。講習を受けた理由を聞かれた良子さんは、「そうめんは冬に作り夏に売るので、山間部の、雪が降り動けない時にみんなでできる、ちょうどいい仕事です」と答えた。それを見た村の人たちは、冬も仕事ができると喜び講習を受け始める。その姿に良子さんは背中を押された。

こうして84年、良子さんは東吉野村で坂利製麺所を創業した。最初は失敗ばかりだった。「講習を受けた三輪と東吉野では気候が違い、塩かげんがうまくいかず生地ができません。売れるそうめんを作れるようになるまで、2~3年かかりました」と振り返る。

こうして84年、良子さんは東吉野村で坂利製麺所を創業した。最初は失敗ばかりだった。「講習を受けた三輪と東吉野では気候が違い、塩かげんがうまくいかず生地ができません。売れるそうめんを作れるようになるまで、2~3年かかりました」と振り返る。

1984年に坂利製麺所を創業した、坂口良子さん

延ばしたそうめんがつかないように、麺と麺の間に箸を入れてさばく

風呂(熟成庫)で熟成を終えた麺を少しずつ延ばしていく

納得がいく原材料で

できあがったそうめんを一晩乾燥する。木造の工場は、仕事をする人にとっても、麺にとっても、快適な空間

手延べそうめんは生地を引き延ばす時、乾燥して切れないように表面に油を塗る。3人の子どもを育てる母親でもあった良子さんは、安心して食べられる油を探し、酸化しにくい浅炒りのごま油を使った。

さらに小麦粉も国産にこだわった。日本の小麦の自給率は低い。その頃は、カナダやオーストラリアから輸入した小麦のポストハーベスト(収穫後農薬散布)が問題になっていた。船で輸送するため、虫や病気の発生予防として収穫した後の小麦に農薬を散布し、受け入れ港では燻蒸(くんじょう)も行われていた。

当時、国産小麦粉はたんぱく質含有量の少ない品種が中心で、細いそうめん作りには向かなかった。たとえたんぱく質を多く含む小麦があったとしても、毎年安定的に手に入るとは限らない。それでもポストハーベストの心配のない国産小麦粉を使いたい、という良子さんの思いは変わらなかった。

ある時、そうめんを手に営業に行った先で、「国産小麦粉で作ったそうめんを初めて見た。仕入れたい」と言われた。安定的には生産できない事情を説明すると、大手製粉会社を紹介された。そこで坂利製麺所専用の国産小麦粉「南朝」が開発される。たんぱく質量はやや少ないが、国産小麦の風味に加え、コシやのどごしの良さを併せ持った麺を作ることができた。現在は、南朝に国産強力粉を20%配合して手延べそうめんを作っている。

製麺工場が吉野という地域にあることを生かそうと、特産の吉野葛を練りこんだ手延葛そうめんの生産も始めた。「子どもの頃、吉野山に住む祖母が打って食べさせてくれた葛入りの麺の味を再現したかったのです」と良子さん。「のどごしがよく、暑い夏にぴったりですよ」

利勝さんは「原材料のひとつひとつ、納得がいくものを選んできました」と話す。「一般には高い技術が必要な極細麺に価値があるといわれていますが、手延べそうめんの定義の範囲内で、自分たちが選んだ原材料を最も生かせる細さに仕上げています」。いかに細い麺を作るかではなく、おいしく食べてほしい、という思いを大事にしている。

さらに小麦粉も国産にこだわった。日本の小麦の自給率は低い。その頃は、カナダやオーストラリアから輸入した小麦のポストハーベスト(収穫後農薬散布)が問題になっていた。船で輸送するため、虫や病気の発生予防として収穫した後の小麦に農薬を散布し、受け入れ港では燻蒸(くんじょう)も行われていた。

当時、国産小麦粉はたんぱく質含有量の少ない品種が中心で、細いそうめん作りには向かなかった。たとえたんぱく質を多く含む小麦があったとしても、毎年安定的に手に入るとは限らない。それでもポストハーベストの心配のない国産小麦粉を使いたい、という良子さんの思いは変わらなかった。

ある時、そうめんを手に営業に行った先で、「国産小麦粉で作ったそうめんを初めて見た。仕入れたい」と言われた。安定的には生産できない事情を説明すると、大手製粉会社を紹介された。そこで坂利製麺所専用の国産小麦粉「南朝」が開発される。たんぱく質量はやや少ないが、国産小麦の風味に加え、コシやのどごしの良さを併せ持った麺を作ることができた。現在は、南朝に国産強力粉を20%配合して手延べそうめんを作っている。

製麺工場が吉野という地域にあることを生かそうと、特産の吉野葛を練りこんだ手延葛そうめんの生産も始めた。「子どもの頃、吉野山に住む祖母が打って食べさせてくれた葛入りの麺の味を再現したかったのです」と良子さん。「のどごしがよく、暑い夏にぴったりですよ」

利勝さんは「原材料のひとつひとつ、納得がいくものを選んできました」と話す。「一般には高い技術が必要な極細麺に価値があるといわれていますが、手延べそうめんの定義の範囲内で、自分たちが選んだ原材料を最も生かせる細さに仕上げています」。いかに細い麺を作るかではなく、おいしく食べてほしい、という思いを大事にしている。

手延べそうめんを次の世代へ

右から、創業者の坂口良子さん、代表取締役社長の坂口利勝さん、利勝さんの妻の香さん。香さんは、本店レストランのシェフ

2015年、創業時に建てた製麺所が手狭になり、近くに新工場を建設する。そこでも坂利製麺所はこだわりを貫いた。

「工場の床は吉野ヒノキ、壁は吉野スギでできています。食品工場の建築素材としてふさわしくないという指摘も受けましたが、吉野にある工場なので木で造りました」と、利勝さん。また、一般の工場や倉庫とは異なり、住居のように床下を設けた。「床と地面の間に空間があり、それがクッションとなるせいか、働いていても疲れが少ないです。木の香りやたたずまいが人の心をやさしくしてくれます。木自体が呼吸をして湿度を調節するため、製造工程を通して、麺がいい状態に保たれていると思います」

利勝さんは、吉野の山々に囲まれた東吉野に魅(ひ)かれて移住する人たちの受け入れも考えている。そのため、機械の導入を積極的に進め、職場の環境を整える努力も惜しまない。重い生地を運んだり、竿(さお)を移動させるなど、機械ができる仕事はなるべく機械に任せる。「従業員には、麺の熟成の状態を確認し、仕上がりのチェックをするなど、人にしかできない作業に集中してもらいます」。工場近くに移住してきた人が仕事を探し、製麺工場で働くようになった、という出会いもある。利勝さんは、東吉野にあるこの工場で、受け継がれてきた手延べの技術を長く伝えていきたいと話す。

「工場の床は吉野ヒノキ、壁は吉野スギでできています。食品工場の建築素材としてふさわしくないという指摘も受けましたが、吉野にある工場なので木で造りました」と、利勝さん。また、一般の工場や倉庫とは異なり、住居のように床下を設けた。「床と地面の間に空間があり、それがクッションとなるせいか、働いていても疲れが少ないです。木の香りやたたずまいが人の心をやさしくしてくれます。木自体が呼吸をして湿度を調節するため、製造工程を通して、麺がいい状態に保たれていると思います」

利勝さんは、吉野の山々に囲まれた東吉野に魅(ひ)かれて移住する人たちの受け入れも考えている。そのため、機械の導入を積極的に進め、職場の環境を整える努力も惜しまない。重い生地を運んだり、竿(さお)を移動させるなど、機械ができる仕事はなるべく機械に任せる。「従業員には、麺の熟成の状態を確認し、仕上がりのチェックをするなど、人にしかできない作業に集中してもらいます」。工場近くに移住してきた人が仕事を探し、製麺工場で働くようになった、という出会いもある。利勝さんは、東吉野にあるこの工場で、受け継がれてきた手延べの技術を長く伝えていきたいと話す。

坂利製麺所近くより眺められる吉野や熊野の山々。奈良県を流れる吉野川の源流が近い

撮影/田嶋雅已

文/伊澤小枝子

文/伊澤小枝子

『生活と自治』2025年8月号「連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。

【2025年8月8日掲載】