組合員と生産者がディスカッション!まるごと栃木「生産者を訪ねる旅」を開催

肉牛農家の(株)イソシンファームを訪問。祖父の牧場を継いだ、社長の平久江利実(ひらくえ・さとみ)さん(写真右)が組合員の質問に答えました

「もっと産地の現状を知る機会をつくりたい!」と2025年9月6日(土)~7日(日)、生活クラブ組合員が主要産地の一つ、栃木県を訪問する「お肉も牛乳もお野菜もお米も まるごと生産者を訪ねる旅」(以下、「まるごと栃木 生産者を訪ねる旅」)を開催しました。

「まるごと栃木 生産者を訪ねる旅」としては初の試みとなる、生産者と組合員のディスカッションの時間を設け、今年は初めての泊まりがけでの開催となりました。

東京都及び栃木県内の生活クラブ組合員、生活クラブの職員、生産者を含めて約70名が参加。産地の現状と今後について、問題点や解決策をともに話しあった「旅」の様子をお伝えします。

「もっと産地の現状を知る機会をつくりたい!」と2025年9月6日(土)~7日(日)、生活クラブ組合員が主要産地の一つ、栃木県を訪問する「お肉も牛乳もお野菜もお米も まるごと生産者を訪ねる旅」(以下、「まるごと栃木 生産者を訪ねる旅」)を開催しました。

「まるごと栃木 生産者を訪ねる旅」としては初の試みとなる、生産者と組合員のディスカッションの時間を設け、今年は初めての泊まりがけでの開催となりました。

東京都及び栃木県内の生活クラブ組合員、生活クラブの職員、生産者を含めて約70名が参加。産地の現状と今後について、問題点や解決策をともに話しあった「旅」の様子をお伝えします。

生産者たちが協力し、資源の循環に取り組む産地

栃木県は、お米や牛乳、牛肉や豚肉、野菜などさまざまな食材で生活クラブと提携している一大産地です。2008年には提携生産者が連携して、地域の活性化や国内自給力のアップをめざす「まるごと栃木生活クラブ提携生産者協議会」(以下、「まるごと栃木」)を立ち上げました。

「まるごと栃木」ではこの生産者間のつながりを生かし「耕畜連携」を実践しています。耕畜連携とは、地域の資源をうまく循環させながら農産物や食肉を生産するしくみです。乳牛や肉牛の生産農家が自ら飼料をつくり、その飼料や米農家が生産する飼料用米などを食べた牛・豚の排せつ物をたい肥化。それをお米や野菜の農家に供給し、地域の農業に活かしています。

「まるごと栃木」ではこの生産者間のつながりを生かし「耕畜連携」を実践しています。耕畜連携とは、地域の資源をうまく循環させながら農産物や食肉を生産するしくみです。乳牛や肉牛の生産農家が自ら飼料をつくり、その飼料や米農家が生産する飼料用米などを食べた牛・豚の排せつ物をたい肥化。それをお米や野菜の農家に供給し、地域の農業に活かしています。

牛乳でつながる!酪農と牛肉の生産現場へ

今回の旅では、生活クラブのパスチャライズド牛乳を通してつながる、酪農家・牛乳工場・肉牛農家の3生産者を見学しました。栃木では、酪農家が生乳を生産するだけでなく、酪農家の元で生まれた牛のオスを肉牛農家が肉牛として育てる「乳肉(にゅうにく)一貫生産」を行ない連携しているのが特徴で、その飼料にも工夫があります。

■生活クラブの牛乳となる「生乳」の生産者

那須箒根酪農業協同組合:酪農家の熊倉牧場

ここで育てている牛は、子牛や妊娠中の牛も含めて87頭。熊倉貴子さん・義雄さん夫婦と、搾乳のアルバイト2名の計4名で主に切り盛りしています。

酪農業の他に、えさとなるデントコーンや牧草も自ら栽培し、飼料の7割を自給でまかなっているそうです。

敷地内で集めて乾燥させたたい肥は、必要とする農家にも供給。熊倉さんの牧場内で育てる牛の寝床となる敷料や、デントコーンのたい肥などにも活用しています。

■生活クラブの牛乳となる「生乳」の生産者

那須箒根酪農業協同組合:酪農家の熊倉牧場

ここで育てている牛は、子牛や妊娠中の牛も含めて87頭。熊倉貴子さん・義雄さん夫婦と、搾乳のアルバイト2名の計4名で主に切り盛りしています。

酪農業の他に、えさとなるデントコーンや牧草も自ら栽培し、飼料の7割を自給でまかなっているそうです。

敷地内で集めて乾燥させたたい肥は、必要とする農家にも供給。熊倉さんの牧場内で育てる牛の寝床となる敷料や、デントコーンのたい肥などにも活用しています。

乳牛のホルスタイン。子牛が母牛のお乳を飲めるのは生後わずか1週間ほど

熊倉貴子さん(写真左)

自給飼料のデントコーン畑。今年は猛暑により成長しすぎたせいか、収量は少ない見込み

■生活クラブの「パスチャライズド牛乳」の製造者

新生酪農株式会社 栃木工場

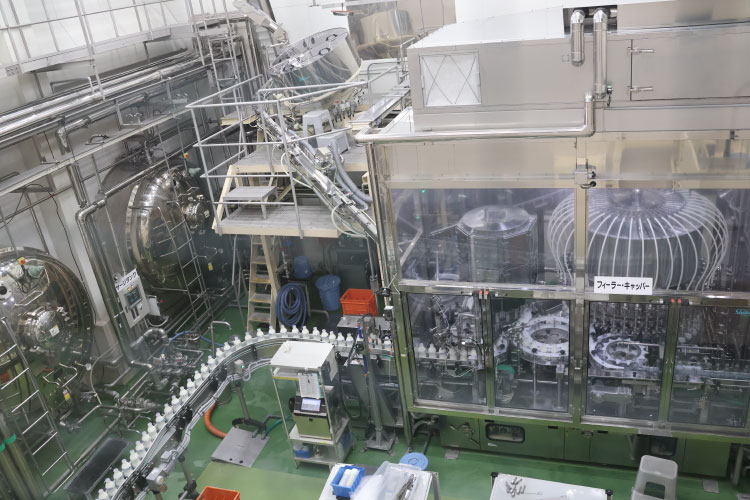

熊倉さんのような指定酪農家が搾った新鮮な生乳は、牧場から近い新生酪農栃木工場に集められ、パスチャライズド牛乳の原料乳となります。

工場では、きびしい検査・殺菌処理を経てできた牛乳がびんにつめられるまでの流れを確認。リユースのために回収された牛乳びんを洗う設備も見学しました。

■生活クラブの「パスチャライズド牛乳」の製造者

新生酪農株式会社 栃木工場

熊倉さんのような指定酪農家が搾った新鮮な生乳は、牧場から近い新生酪農栃木工場に集められ、パスチャライズド牛乳の原料乳となります。

工場では、きびしい検査・殺菌処理を経てできた牛乳がびんにつめられるまでの流れを確認。リユースのために回収された牛乳びんを洗う設備も見学しました。

大きな貯乳タンクで生乳を冷蔵保存しています

工場内部では牛乳がびんに充填されていきます

■ほうきね牛・栃木開拓牛を育てる肉牛農家

株式会社イソシンファーム

ここではホルスタインの乳牛と、黒毛和牛をかけあわせた「ほうきね牛」※1、乳牛の雄を肉牛として育てた「栃木開拓牛」を生産。こちらも牛のたい肥を近隣農家に提供しています。

牛は甘みのあるトウモロコシなどの濃厚飼料を好みますが、それだけでは栄養が偏るので、飼料用米の穂や茎葉を乳酸発酵させた稲発酵粗飼料(WCS※2)なども与え、健康に気を遣っています。

※1 乳牛の初産の際、ホルスタインよりも体格の小さい黒毛和牛をかけあわせることで出産時の母体の負担を軽くしています

※2 WCS…ホールクロップサイレージの略

株式会社イソシンファーム

ここではホルスタインの乳牛と、黒毛和牛をかけあわせた「ほうきね牛」※1、乳牛の雄を肉牛として育てた「栃木開拓牛」を生産。こちらも牛のたい肥を近隣農家に提供しています。

牛は甘みのあるトウモロコシなどの濃厚飼料を好みますが、それだけでは栄養が偏るので、飼料用米の穂や茎葉を乳酸発酵させた稲発酵粗飼料(WCS※2)なども与え、健康に気を遣っています。

※1 乳牛の初産の際、ホルスタインよりも体格の小さい黒毛和牛をかけあわせることで出産時の母体の負担を軽くしています

※2 WCS…ホールクロップサイレージの略

栃木開拓牛は約20~21ヶ月、ほうきね牛は 約27~28ヶ月ほど肥育して出荷します

組合員からたくさんの質問が出ました

農業の生産者にせまる気候危機の影響

お米とピーマンの生産者を訪ねたところ、やはり気候危機の影響に直面していました。

■生活クラブの「那須山麓米」の生産者

JAなすの・どではら会:相馬 岩利さん

■生活クラブの「那須山麓米」の生産者

JAなすの・どではら会:相馬 岩利さん

相馬岩利さん

お米の生産者の一人、相馬さんの納屋には、収穫されたばかりの新米が山のように積まれていました。一見順調に見えますが、お米の生産者たちを悩ませているのは、夏の酷暑はもちろんのこと、お米の大敵・カメムシの被害です。「那須山麓米」として取り組む「なすひかり」は被害が出やすい品種。相馬さんによると、「以前は冬の寒さでカメムシは越冬できなかったけれど、近年は暖冬のためそのまま数が増えています」とのこと。この地域ではまだそこまで多くはありませんが、米粒を食べる性質のカメムシだけではなく、稲や茎まで食べてしまう性質のカメムシも現れ、米の粒自体ができなくなる被害も報告されています。

JAなすのの那須さんも組合員からの質問に答えました

カメムシの被害に遭ったお米。黒い斑点があるので機械で除きます

■ピーマンの生産者

栃木県開拓農協・金丸原野菜生産部会 福田 弘美さん

ピーマンなどの野菜を出荷する福田さんは「猛暑を避けるため、早朝5時から作業をするようになりました。袋詰めも冷房の効いた涼しい部屋で作業しています」と語りました。

さらに、お米だけでなくピーマンにもカメムシの被害が増えているそうです。

栃木県開拓農協・金丸原野菜生産部会 福田 弘美さん

ピーマンなどの野菜を出荷する福田さんは「猛暑を避けるため、早朝5時から作業をするようになりました。袋詰めも冷房の効いた涼しい部屋で作業しています」と語りました。

さらに、お米だけでなくピーマンにもカメムシの被害が増えているそうです。

福田弘美さん

組合員と生産者、みんなで課題解決の方法をさぐる

今回の旅は、生産現場を見学するだけではありません。組合員と生産者がそれぞれ抱える課題、そして今後どうしたらよいか意見を出しあうディスカッションを開催。牛乳、お米、野菜、豚肉、牛肉の5グループに分かれて話しあいました。

どのグループでも熱いディスカッションが

牛肉の生産者からは、「どの生産者も同じですが、飼料代や暑さ対策の電気代などさまざまなコストが高騰し、きびしい状況です。それに加え、組合員の利用も伸び悩んでいます。牛肉をもっと食べてもらえる方法を考えてもらえないでしょうか」といった話がありました。

お米の生産者からは「異常気象による暑さで雑草が伸びるのが速くなり、朝夕と草を刈らなければならず大変。また、お米の価格も消費者にとっては高くなりすぎ、米離れがすすまないか心配です」という声があがりました。

一方で組合員からは、「共働きの増加などの理由により、子育て世代や新規の組合員に生活クラブならではの農畜産物の価値を伝える機会が減ってしまい、理解して食べてもらうことが難しくなっています」といった声が目立ちました。

話しあいを通じ、各グループが自分たちのアイデアをまとめて発表。

「今回のような旅に、ベテラン組合員だけではなく新規の組合員も参加できるようにし、新鮮な目で産地を見て知ってもらうのはどうか」

「組合員と生産者がやり取りできるようなツールがほしい」

「生活クラブの公式動画などをもっと活用して、組合員の理解を広げたい」

「育てた野菜がむだにならないように、産地で野菜が余った時だけ予約できるようなお楽しみセットがあるといいのでは」

など、たくさんの意見や案が出ました。このグループディスカッションは、生産者は今後も安定して農畜産物をつくるため、組合員は食べ続けるため、それぞれ自分たちに何ができるかを真剣に考える機会となりました。

手を取りあい、一緒にできることを模索し続けたい

「まるごと栃木 生産者を訪ねる旅」を経て、生産者と組合員を代表して2人がコメントを寄せました。

栃木県開拓農業協同組合 農畜産部長

秋元 一郎さん

秋元 一郎さん

「近年は人手不足に加え、資源高や円安などの影響で生産資材の価格が高止まりし、農家の経営はきびしさを増しています。組合員のみなさんも物価高で大変な中、農畜産物の値上げについて理解していただき感謝しています。

しかし、値上げに比例して利用も減っているのが現状です。私たちは飼料などにもこだわり、愛情を込めて生活クラブの農畜産物を生産していますが、食べてもらえなければ一般市場に出荷するか、廃棄するしかありません。組合員のみなさんに食べてもらってこそ価値が生まれます。

今回は生産者の視察に時間をかけ、ディスカッションを通じて生産と消費の問題点を共有することで、解決のヒントを探れればと思いました。今こそ手と手を取りあい、一つになることが必要だと感じています」

***

北東京生活クラブ組合員

横田 敬子さん

横田 敬子さん

「現地で五感を使いながら学ぶ経験ができた2日間でした。生産者のみなさんが口をそろえて仰っていたのは、暑さと資材高騰などの大変さ。生活クラブ独自の基準を守るために、組合員のことを思って頑張ってくれていることがわかり、胸が熱くなる瞬間がありました。

組合員ができることは、そうしてつくられた食材を食べ続け、食べる仲間を増やすことです。今ある豊かな消費材は当たり前でなく、実は存続の危機にあることを多くの組合員に知ってもらい、仲間を増やしていけるよう模索したいです。

そして、『まるごと栃木』のような生産者交流の場に、たくさんの組合員に参加してほしいと心から思いました」

2日間をかけて、組合員が栃木の産地を巡り、生産者と語りあった今回の旅。

これからも話しあう機会をつくり、一緒にさまざまな課題を解決する方法を考えていきます。

組合員、生産者がお互いの思いを伝えあう旅となりました

【2025年10月8日掲載】