兵庫県宝塚市の “手作り” の宝を守るひとたち

現地ルポ 慶応大学名誉教授 金子勝さん

宝塚のソーラーシェアリング市民農園

都市部と農村を結ぶ 日本でただ一つのソーラーシェアリング市民農園

宝塚というと歌劇の華やかなイメージがある。実際には、宝塚市の北部には、都市近郊農村と森林が広がっており、そこに日本でただ一つのソーラーシェアリング市民農園(以下、市民農園)がある。そのさつまいも畑には、遮光率が33パーセントとなるよう、まだらに太陽光パネルが設置されている。33パーセントは作物の栽培に対応するための「黄金の遮光率」※だという。市民農園では、今年7月12日に一斉草取りが実施され、主催者で市民農園での発電事業を担う非営利型株式会社「宝塚すみれ発電」のメンバーと、コープこうべの組合員、近畿大学総合社会学部の藤田香教授と龍谷大学農学部食料システム学科の竹歳一紀教授のゼミの学生らが参加した。収穫したさつまいもは焼酎(「宝塚芋人」ブランド)にしたり、パイにしたりして味わうという。

コープこうべの第一地区本部長の前田裕保さんによれば、一斉草取りの企画は宅配カタログに挟み込む機関誌「きょうどう」で告知し、20人ほどの協同作業メンバーを募集した。参加を希望した組合員からは、「自分たちが使っている再生可能エネルギーの発電現場を直(じか)に見てみたい」「子どもたちに自然をふれさせたい」という声が寄せられたという。「実際には、子どもより親御さんの方が楽しんでいるケースも多いのではないか」と笑みを浮かべる前田さん。「生活協同組合としてコープこうべが大きくなったのは、こうした活動を先輩たちが日常的に積み上げてきてくれたから」と率先して作業を楽しんでいた。

コープこうべの第一地区本部長の前田裕保さんによれば、一斉草取りの企画は宅配カタログに挟み込む機関誌「きょうどう」で告知し、20人ほどの協同作業メンバーを募集した。参加を希望した組合員からは、「自分たちが使っている再生可能エネルギーの発電現場を直(じか)に見てみたい」「子どもたちに自然をふれさせたい」という声が寄せられたという。「実際には、子どもより親御さんの方が楽しんでいるケースも多いのではないか」と笑みを浮かべる前田さん。「生活協同組合としてコープこうべが大きくなったのは、こうした活動を先輩たちが日常的に積み上げてきてくれたから」と率先して作業を楽しんでいた。

いも畑の草取りとつる返しの協同作業

コープこうべは2016年の電力「自由化」を機に翌17年に新電力「コープでんき」を立ち上げ、宝塚すみれ発電から自然エネルギーを購入している。同社代表取締役の井上保子さんとコープこうべの益尾大佑さんが2015年3月に開かれたシンポジウム「自然エネルギーで豊かな日本を創ろう!アクション」で出会い、益尾さんから井上さんに「宝塚すみれ発電から自然エネルギーを購入する前に、市民農園にコープこうべで参加したい」と申し入れたのが提携の契機となった。その後、コープこうべは宝塚すみれ発電から電気を購入しながら、2018年から市民農園での農作業に毎年のように参加し続けている。

コープこうべは2016年の電力「自由化」を機に翌17年に新電力「コープでんき」を立ち上げ、宝塚すみれ発電から自然エネルギーを購入している。同社代表取締役の井上保子さんとコープこうべの益尾大佑さんが2015年3月に開かれたシンポジウム「自然エネルギーで豊かな日本を創ろう!アクション」で出会い、益尾さんから井上さんに「宝塚すみれ発電から自然エネルギーを購入する前に、市民農園にコープこうべで参加したい」と申し入れたのが提携の契機となった。その後、コープこうべは宝塚すみれ発電から電気を購入しながら、2018年から市民農園での農作業に毎年のように参加し続けている。

協同作業するコープこうべの前田裕保さん

近畿大学の藤田香教授と龍谷大学の竹歳一紀教授は草取りに参加した後、他のメンバーと一緒に「宝塚自然の家」の野外ステージに集まり、昼食をともにしながら、藤田教授が宝塚市西谷地区の過疎化と再生可能エネルギーを通じた地域再生、竹歳教授が昨今のコメ騒動を含めて気候変動と農作物の危機的状況について講演した。さながら素朴にしてやさしい“手作り感”満載の親子の環境学習会といった印象だ。「これが一番やりたいことだった」という井上保子さんの言葉には、これまでの歩んできた道のりへの深い思いを感じた。

近畿大学の藤田香教授と龍谷大学の竹歳一紀教授は草取りに参加した後、他のメンバーと一緒に「宝塚自然の家」の野外ステージに集まり、昼食をともにしながら、藤田教授が宝塚市西谷地区の過疎化と再生可能エネルギーを通じた地域再生、竹歳教授が昨今のコメ騒動を含めて気候変動と農作物の危機的状況について講演した。さながら素朴にしてやさしい“手作り感”満載の親子の環境学習会といった印象だ。「これが一番やりたいことだった」という井上保子さんの言葉には、これまでの歩んできた道のりへの深い思いを感じた。

宝塚自然の家での環境学習会

講演する藤田香近畿大学教授(左写真)、講演する竹歳一紀龍谷大学教授(右写真)

阪神淡路大震災と福島原発事故を経験 次々とソーラーシェアリングを

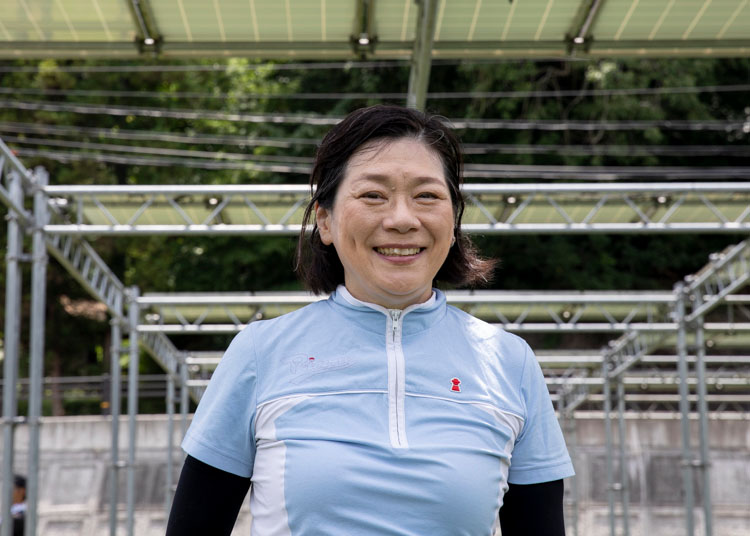

宝塚すみれ発電の井上保子代表

井上さんは京都精華大学のマンガ学科出身。大学時代でもっとも影響を受けたのは「槌田劭(つちだたかし)先生だ」という。槌田さんは科学のあり方に疑問を持ち、京都大学の助教授を辞めて京都精華大学に移った。同時に、脱原発や有機農業の運動にコミット(参加)した。1973年に「使い捨て時代を考える会」を発足し、1975年に安全農産供給センターを設立した。講義でも「昼間に原発で作った電気などつかってはいけない」と説く教育者だった。槌田さんに触発され、井上さんは1985年に100名ぐらいで安全な農産物の共同購入する会の立ち上げに加わった。その過程で、芦浜原発や珠洲原発の建設反対運動にも参加した。その間に、県立美術館でアルバイトをする傍ら、似顔絵遊びをしていたら、それが人の目に留まり、次第にイラストレーターとしての仕事をもらえるようになった。

そうしたなか1995年1月17日に阪神淡路大震災に遭遇する。翌18日、宝塚市の避難者数15,945人に達し、死者は119人、負傷者2,201人(重傷393人、軽傷1,808人)に及んだ。その現場に身を置きながら、ただ反対の意思を示すだけで終わらない運動のあり方を問い続けた。さらに2011年の福島原発事故が発生した。やはり抵抗運動に留まっていてはいけないと思い定め、2012年に政府がFIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)を導入したのを機に、仲間たちと太陽光発電所を「手作り」してしまった。それは太陽光パネルの傾斜度5度の直置き型の発電所で、参加者が敷石20kgを150個並べ、その上に留め具でパネルを固定した。そんな2012年12月の1号機(出力11.16 キロワット)の完成を「今思うと無茶苦茶だなと思います」と井上さんは笑うが、そこには「補助金を頼りにしてはダメだ」という考え方があった。全額、疑似私募債で資金を調達した。

井上さんは京都精華大学のマンガ学科出身。大学時代でもっとも影響を受けたのは「槌田劭(つちだたかし)先生だ」という。槌田さんは科学のあり方に疑問を持ち、京都大学の助教授を辞めて京都精華大学に移った。同時に、脱原発や有機農業の運動にコミット(参加)した。1973年に「使い捨て時代を考える会」を発足し、1975年に安全農産供給センターを設立した。講義でも「昼間に原発で作った電気などつかってはいけない」と説く教育者だった。槌田さんに触発され、井上さんは1985年に100名ぐらいで安全な農産物の共同購入する会の立ち上げに加わった。その過程で、芦浜原発や珠洲原発の建設反対運動にも参加した。その間に、県立美術館でアルバイトをする傍ら、似顔絵遊びをしていたら、それが人の目に留まり、次第にイラストレーターとしての仕事をもらえるようになった。

そうしたなか1995年1月17日に阪神淡路大震災に遭遇する。翌18日、宝塚市の避難者数15,945人に達し、死者は119人、負傷者2,201人(重傷393人、軽傷1,808人)に及んだ。その現場に身を置きながら、ただ反対の意思を示すだけで終わらない運動のあり方を問い続けた。さらに2011年の福島原発事故が発生した。やはり抵抗運動に留まっていてはいけないと思い定め、2012年に政府がFIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)を導入したのを機に、仲間たちと太陽光発電所を「手作り」してしまった。それは太陽光パネルの傾斜度5度の直置き型の発電所で、参加者が敷石20kgを150個並べ、その上に留め具でパネルを固定した。そんな2012年12月の1号機(出力11.16 キロワット)の完成を「今思うと無茶苦茶だなと思います」と井上さんは笑うが、そこには「補助金を頼りにしてはダメだ」という考え方があった。全額、疑似私募債で資金を調達した。

宝塚すみれ発電4号機の説明

2013年11月には2号機(出力47.88キロワット)を社債発行と銀行融資で、さらに2015年3月には無配当出資で、兵庫県の無利子融資、宝塚市再エネ基金を活用して3号機(出力47.88キロワット)を作った。そして翌16年4月には4号機(出力46.8 キロワット)を併設したソーラーシェアリング市民農園を誕生させた。資金は市民出資と兵庫県の無利子融資で調達した。クラウドファンディングで得た資金で2016年2月に完成した5号機(出力23.88キロワット)は、牛乳工場の電力を自給するために、13年間使った中古の日本製太陽光パネルをそのまま屋根に流用設置する方式を採用したが、いまも十分に機能しているという。16年6月にコミュニティ財団共感寄付を使い、6号機(出力11.04キロワット)が完成している。

1号機と2号機の建設費用とした市民からの出資金は返済が終わり、3号機もまもなく返済が終了する。井上さんは「多額の資金を市民からの出資に頼ってきたこともあり、返済できなくなったらどうしようというプレッシャーがありました。いまは少しホッとしています」と話す。電力会社の再生可能エネルギー(再エネ)買い取り価格は低下の一途を続けている現状を考えれば、無理もない話だ。このままでは「5号機のように、中古ソーラーを使った自家消費型に、自治体の無利子融資などの支援を期待するしかない」と井上さんは言う。

2013年11月には2号機(出力47.88キロワット)を社債発行と銀行融資で、さらに2015年3月には無配当出資で、兵庫県の無利子融資、宝塚市再エネ基金を活用して3号機(出力47.88キロワット)を作った。そして翌16年4月には4号機(出力46.8 キロワット)を併設したソーラーシェアリング市民農園を誕生させた。資金は市民出資と兵庫県の無利子融資で調達した。クラウドファンディングで得た資金で2016年2月に完成した5号機(出力23.88キロワット)は、牛乳工場の電力を自給するために、13年間使った中古の日本製太陽光パネルをそのまま屋根に流用設置する方式を採用したが、いまも十分に機能しているという。16年6月にコミュニティ財団共感寄付を使い、6号機(出力11.04キロワット)が完成している。

1号機と2号機の建設費用とした市民からの出資金は返済が終わり、3号機もまもなく返済が終了する。井上さんは「多額の資金を市民からの出資に頼ってきたこともあり、返済できなくなったらどうしようというプレッシャーがありました。いまは少しホッとしています」と話す。電力会社の再生可能エネルギー(再エネ)買い取り価格は低下の一途を続けている現状を考えれば、無理もない話だ。このままでは「5号機のように、中古ソーラーを使った自家消費型に、自治体の無利子融資などの支援を期待するしかない」と井上さんは言う。

再生可能エネルギー妨害の果てにあるエネルギーと食料の自給の危機

西谷ソーラーシェアリング協会代表の古家義高さん

宝塚の再生可能エネルギーには、もう一人の主役がいる。地元農家だった古家義高(こいえよしたか)さんだ。もともとアマリリスを栽培していたが、輸入自由化で打撃を受け断念した。それでも耕作放棄地にするのはもったいないと1号機の建設用地と4号機のある市民農園用の土地も提供した。何とか農業を継続するためにソーラーシェアリングを導入したいと思っていたこともあり、自身もソーラーシェアリング事業に乗り出した。2018年2月、古家さんは西谷ソーラーシェアリング協会を設立し、弟さんや友人たちと合わせて8基(出力合計416 キロワット)のソーラーシェアリングで発電した電力をコープでんきに販売している。50kW未満の低圧電気部門において、一つの地区でこれほどまとまってソーラーシェアリングが設置されている地域は西谷地区以外ないという。しかし、政府(経済産業省)と大手電力会社は再生可能エネルギーに対して、露骨に妨害するようになってきていると古家さんはこぼす。その思いは井上さんも同じだ。

その背景には、政府(経済産業省)が莫大なコスト負担を要する原発を推進する立場を崩さず、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)による太陽光発電の買い取り価格を過度なまでに引き下げすぎているという現実がある。再エネの買い取り価格は、もはややるなといわんばかりの「禁止的水準」になっているといっても過言ではない。

宝塚の再生可能エネルギーには、もう一人の主役がいる。地元農家だった古家義高(こいえよしたか)さんだ。もともとアマリリスを栽培していたが、輸入自由化で打撃を受け断念した。それでも耕作放棄地にするのはもったいないと1号機の建設用地と4号機のある市民農園用の土地も提供した。何とか農業を継続するためにソーラーシェアリングを導入したいと思っていたこともあり、自身もソーラーシェアリング事業に乗り出した。2018年2月、古家さんは西谷ソーラーシェアリング協会を設立し、弟さんや友人たちと合わせて8基(出力合計416 キロワット)のソーラーシェアリングで発電した電力をコープでんきに販売している。50kW未満の低圧電気部門において、一つの地区でこれほどまとまってソーラーシェアリングが設置されている地域は西谷地区以外ないという。しかし、政府(経済産業省)と大手電力会社は再生可能エネルギーに対して、露骨に妨害するようになってきていると古家さんはこぼす。その思いは井上さんも同じだ。

その背景には、政府(経済産業省)が莫大なコスト負担を要する原発を推進する立場を崩さず、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)による太陽光発電の買い取り価格を過度なまでに引き下げすぎているという現実がある。再エネの買い取り価格は、もはややるなといわんばかりの「禁止的水準」になっているといっても過言ではない。

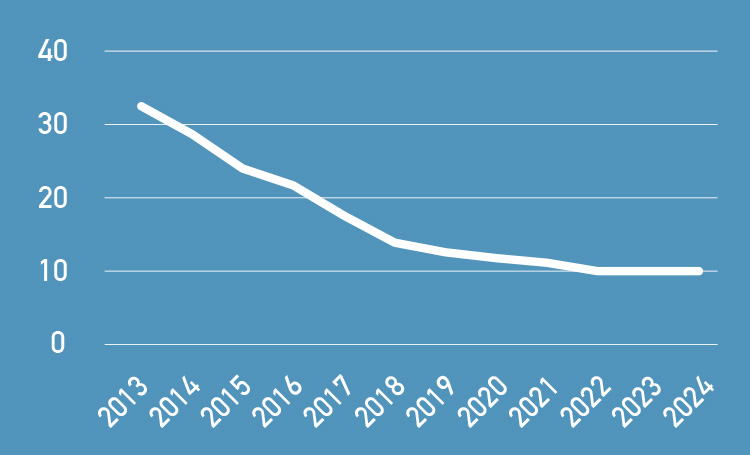

図1 太陽光発電の固定価格の推移(10キロワット以上50キロワット未満)

表向き、政府(経済産業省)が策定した第7次エネルギー基本計画では再生可能エネルギーは主力電源と位置づけられ、2040年度には全体の4割から5割程度に拡大して最大の電源とする方針が示されている。にもかかわらず、実際には、世界の動向とは対照的に、日本の太陽光発電の伸びは全国的に低下傾向にある。結局、最優先しているのは、原発であり、自民党に裏金や政治献金を供給し、経産官僚の天下り先になっている大手電力会社の利益でしかないというのが実状だ。

図1を見てみよう。1キロワットアワーあたりの値段は、この10年間でも3分の1以下に低下している。古家さんは、兵庫県の無利子融資をつかっても、工事費や労賃が高く、実際にかかるコストは14.8円/キロワットアワーで、買い取り価格が10円/キロワットアワーまで下げられてしまうと、大赤字になってしまうという。現状では、もはやFITを使うこと自体が不可能になっているといえる。

一方、WTO(世界貿易機関)でも認められ、欧米諸国では多額の予算が注がれている農家への直接支払い制度も、日本では行われていない。これでは農家は生き延びる術がない。実際、農業センサスで日本の農家数の推移を見ても、2005年の農業経営体数は約208万5千あったが、2020年には109万2千とほぼ半減している。2025年センサスではもっと減少しているだろう。日本の農家数は激減し、農村の衰退は目に余る状況になっている。近畿大学の藤田香教授によれば、宝塚市の西谷地区の2024年の高齢化率は48.19パーセントと年々深刻になっている。

せめて農家向けにFITの買取価格を引上げなければ、エネルギーと食料の自給率は下がる一方になってしまう。みなが“手作り”で作りあげた宝塚の宝は多くの志で満ちているが、こうした政府や大手電力会社の理不尽が続くなら、“手作り”の宝もやがて雑草そして土に埋もれてしまいかねない。そんな怒りとともに危機感がこみ上げてくる。

私(金子)も学生と一緒に学習しました!

※ソーラーシェアリングを継続するには3年ごとに認可申請が必須で、生産する作物の年間収穫量の減少が20パーセント以下にとどまることが条件とされている。農作物は光合成に必要な量の光があれば成長する。しかし、必要以上の光は光合成に繋がらず、それを光飽和点という。農作物によって光飽和点が異なるが、栽培作物を選ばない黄金(万能)の遮光率は30パーセント程度とされている。

撮影/魚本勝之

金子勝(かねこ・まさる)

1952年、東京生まれ。東京大学経済学部卒業。法政大学経済学部教授、慶應義塾大学経済学部教授などを経て、現在、慶應義塾大学名誉教授。著書多数。近著に『平成経済――衰退の本質』(岩波新書)、『岸田自民で日本が瓦解する日』(徳間書店)、『高校生からわかる日本経済なぜ日本はどんどん貧しくなるの?』(かもがわ出版)、『裏金国家――日本を覆う「2015年体制」の呪縛』(朝日新書)、元農水官僚で農政アナリストの武本俊彦氏との共著『「食料・農業・農村基本法」見直しは「穴」だらけ!?』(筑波書房ブックレット)、『フェイクファシズム』(講談社)がある。

※ソーラーシェアリングを継続するには3年ごとに認可申請が必須で、生産する作物の年間収穫量の減少が20パーセント以下にとどまることが条件とされている。農作物は光合成に必要な量の光があれば成長する。しかし、必要以上の光は光合成に繋がらず、それを光飽和点という。農作物によって光飽和点が異なるが、栽培作物を選ばない黄金(万能)の遮光率は30パーセント程度とされている。

撮影/魚本勝之

金子勝(かねこ・まさる)

1952年、東京生まれ。東京大学経済学部卒業。法政大学経済学部教授、慶應義塾大学経済学部教授などを経て、現在、慶應義塾大学名誉教授。著書多数。近著に『平成経済――衰退の本質』(岩波新書)、『岸田自民で日本が瓦解する日』(徳間書店)、『高校生からわかる日本経済なぜ日本はどんどん貧しくなるの?』(かもがわ出版)、『裏金国家――日本を覆う「2015年体制」の呪縛』(朝日新書)、元農水官僚で農政アナリストの武本俊彦氏との共著『「食料・農業・農村基本法」見直しは「穴」だらけ!?』(筑波書房ブックレット)、『フェイクファシズム』(講談社)がある。