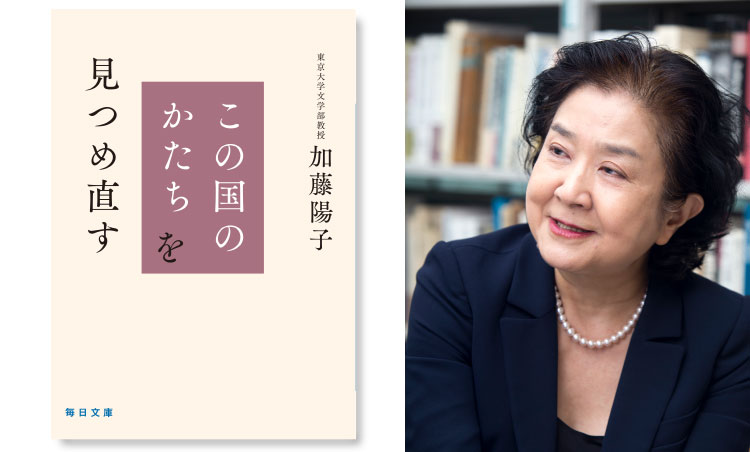

[本の花束2025年11月]歴史の相似が教えてくれる、別の選択肢 東京大学大学院 人文社会系研究科教授 加藤陽子さん

戦争、災害、パンデミック。過去の歴史が今を生きる私たちに伝える新たな選択肢とは——。

『この国のかたちを見つめ直す』著者で歴史学者の加藤陽子さんに、お話を伺いました。

──本書は、歴史を知るための本というより、読者に考えるきっかけを与えてくれる本ですね。

そう読んでいただけるのはとてもうれしいです。私たちの日々の暮らしと過去の歴史の出来事が結びつくことで、視界が広がるようなことがありますよね。近年は東日本大震災やコロナ禍も経験して、本当に目を見開いて生きなければならなかったこの十数年だったと思います。

──そんな時代に「この国のかたち」を見つめ直す意味とは?

「この国のかたち」ときいて、司馬遼太郎さんが1986年から96年まで雑誌に連載した同名のエッセイを思い浮かべる人も多いでしょう。戦前の大日本帝国憲法、戦後の日本国憲法が生まれたとき、そしてこの連載が書かれた90年代に行なわれた行政改革。「国のかたち」が大きく変わるとき、国と国民の関係がどのように変わったのか。「官から民へ」として、国に頼るのではなく自分で考えられる国民を作ろうという行革の結果、今の私たちはどうなったのか。あれから30年が経った今、反省も込めて考えたいと思いました。

──先の参院選では「国を守る」という表現が多く聞かれました。

これまでの価値観では定義づけられない新たな勢力が生まれています。人々の不満をどう解決するかというところで議会政治は非常に見えにくくなっていて、制度がすぐ対応できないようなテーマに関しては勝手な議論が横行していますね。たとえば医療・教育などの分野には正しい情報を示せるプロがいて間違った情報に対して的確な批判も対応もしていました。しかし安全保障の問題は人の恐怖感に訴える問題ですし、防衛予算も使途が特定されない予備費などがあり、陰謀論が生まれやすい。だから「核が安上がり」や「徴兵制」のような話も出てきてしまうのでしょう。

──加藤さんも当事者である日本学術会議問題にもつながりますね。

科学技術が政策に大きな転換を促すとき、人文系の学者たちの役割は、現状で合理的な選択肢を複数示すことです。

1930年代の日本でも、英米と組んで軍備を軽くし経済成長を目指すか、軍備を増強し中国に進出するかという議論がありました。歴史の目で見れば日本という資源小国にとって大軍拡はまったく合理的でない選択だったと言えます。2022年には安保三文書が閣議決定され、そのような形の軍拡に異議を唱えた人々も多くいました。別の選択の道を指し示す人たちです。

そういった人たちの力をなくしていくというのが今回の学術会議の法改正でした。

──歴史に私たちが踏んだ轍が刻まれている以上、同じ道を行かない選択ができるはずですね。

たとえば2008年のリーマンショック、そしてコロナ禍においても大きな経済打撃がありました。1929年の大恐慌と重なりますね。その危機を乗り越えるために政治が何をしたのか。歴史にはそういうフラクタル、相似形な重なりがいつもある。だからこそ日常の暮らしにある歴史のフラクタルに敏感になり、戦争をしない道を考えてほしいのです。生活クラブのみなさんも、日々の食や本、生活の一つひとつを大切に選んで暮らしてこられたはず。どんなときでも多様な選択肢があることが大事です。

──私たちから選択肢を奪う力に抗わねばなりませんね。

歴史とは、出来事(事実)と言葉で成り立っていると言われます。事実だけなら良いけれどそれを語る言葉で、歴史も変わる。だからこそ、私たちに対して情動的な言葉を仕掛けてくる力に惑わされてはいけない。言葉を奪われないようにしなければいけないと思いますね。

──大切なお話をありがとうございました。

インタビュー: 岩崎眞美子

著者撮影:尾崎三朗

取材:2025年7月

著者撮影:尾崎三朗

取材:2025年7月

●かとうようこ/1960年、埼玉県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。専攻は日本近現代史。2010年『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』で小林秀雄賞受賞。著書に『戦争まで 歴史を決めた交渉と日本の失敗』『歴史の本棚』など多数。

『この国のかたちを見つめ直す』

●加藤陽子 著

●毎日新聞出版(2025年1月)

●14.8cm×10.5cm/345頁

※本書は2021年7月に単行本として刊行されました。文庫化に際し、新たに原稿が追加され、加筆・補整されています。

●加藤陽子 著

●毎日新聞出版(2025年1月)

●14.8cm×10.5cm/345頁

※本書は2021年7月に単行本として刊行されました。文庫化に際し、新たに原稿が追加され、加筆・補整されています。

図書の共同購入カタログ『本の花束』2025年11月1回号の記事を転載しました。