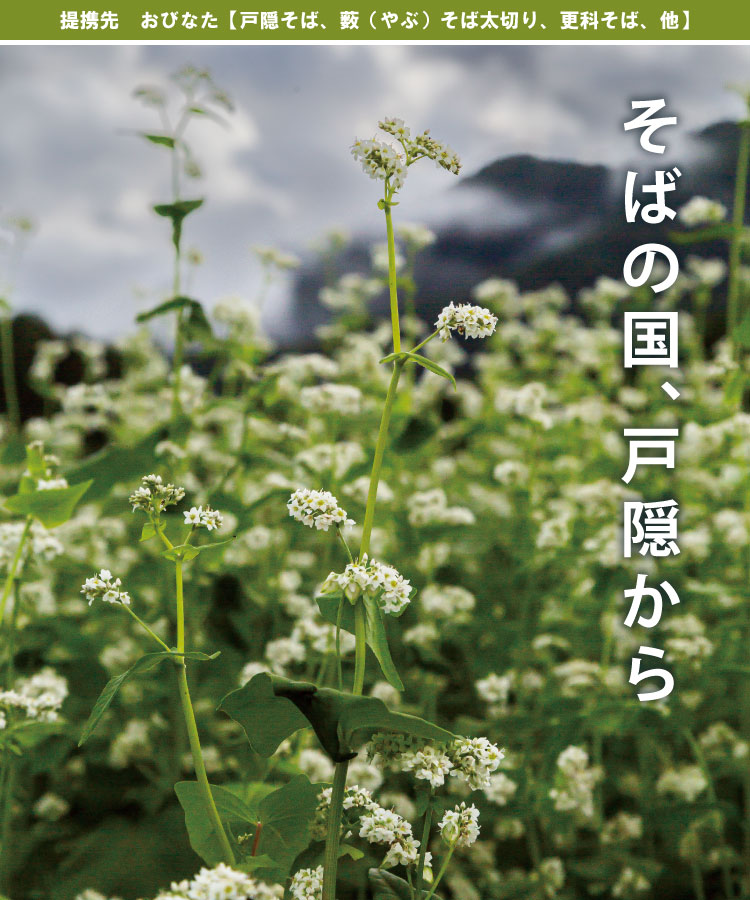

そばの国、戸隠から

戸隠(とがくし)は、長野県長野市の北西部、標高1000メートルの高冷地にあり、冷涼な気候の中で年に2回、ソバが栽培される。株式会社おびなたは、長野県と北海道で生産されるソバを使い、製粉と製麺を一貫して行い、風味豊かなそばを作る。ソバの生産農家が減っていく中、自社農場をつくりソバの栽培を行う。一方、気象災害に対応するため、複数のソバ生産拠点づくりにも取り組み始めた。

国産のソバを原料に

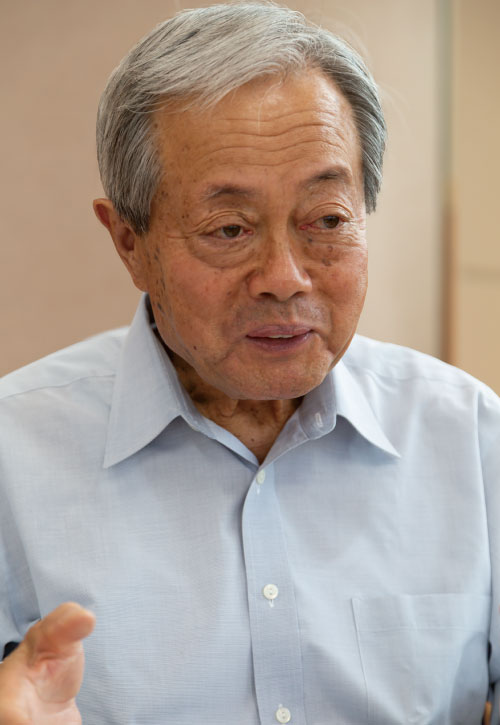

おびなたの取締役会長の大日方大治さん(右)と、長野営業所の新井裕司さん(左)。新井さんは各地の交流会などで、おびなたのそばの魅力を伝えている

9月初めに訪れた、戸隠山が目の前に眺められるおびなたの工場は、1カ月後に収穫が始まる秋ソバの、白い花畑に囲まれていた。

ソバは種をまいてから65日から70日ぐらいで実ができる。戸隠では年に2回、夏ソバと秋ソバを収穫している。火山灰の水はけのよい土壌と冷涼な気候、昼夜の温度差が大きく、ソバが実る頃には朝晩霧が発生し、温度変化をやわらげるなど、ソバの生育にはとても適した環境だ。「今年の夏ソバの収量は、今までになく多かったですよ。自社農場では10アール当たり100キログラムの収穫を目標にしていますが、186キログラムもとれました。戸隠の他のソバ生産農家も同じように豊作です」と、おびなたの取締役会長、大日方大治(おびなただいじ)さんが笑顔で話す。気温は高かったが、晴天が続き豪雨もなく受粉が順調だったためではないかと言う。

長野営業所の新井裕司さんは、「ソバの栽培はもともと手がかかりません」と教えてくれた。「発芽すると雑草よりも成長が早く、除草剤は必要ありません。実は硬く、虫が入らないので消毒もいらないのです」。しかし弱点もある。「まいた種は水に流されやすく、集中豪雨に遭い三日以上水に漬かると発芽しません。成長してから風雨に当たると簡単に倒れてしまいます。また、他の株の花の花粉を受粉して結実しますから、曇りや雨の日が続き、花粉を運ぶハチやチョウなどが畑に来ない時は結実しにくいです」

おびなたでは、戸隠産を中心とする長野県産と、戸隠と気候がよく似ている北海道産のソバを原料としている。「近年気候が変わり、主要産地の北海道でも梅雨の季節があり、ソバの収穫時期には台風が来ます」と新井さん。そのため、生活クラブ連合会の関連会社、生活クラブ・スピリッツと協力し、山形県、埼玉県、千葉県などにも、ソバの供給拠点づくりを進めている。大日方さんは、「国産のソバで作る、挽(ひ)き立て、打ち立て、ゆで立てのそばの風味を味わえる製品作りを続けていきたいのです」と話す。

9月初めに訪れた、戸隠山が目の前に眺められるおびなたの工場は、1カ月後に収穫が始まる秋ソバの、白い花畑に囲まれていた。

ソバは種をまいてから65日から70日ぐらいで実ができる。戸隠では年に2回、夏ソバと秋ソバを収穫している。火山灰の水はけのよい土壌と冷涼な気候、昼夜の温度差が大きく、ソバが実る頃には朝晩霧が発生し、温度変化をやわらげるなど、ソバの生育にはとても適した環境だ。「今年の夏ソバの収量は、今までになく多かったですよ。自社農場では10アール当たり100キログラムの収穫を目標にしていますが、186キログラムもとれました。戸隠の他のソバ生産農家も同じように豊作です」と、おびなたの取締役会長、大日方大治(おびなただいじ)さんが笑顔で話す。気温は高かったが、晴天が続き豪雨もなく受粉が順調だったためではないかと言う。

長野営業所の新井裕司さんは、「ソバの栽培はもともと手がかかりません」と教えてくれた。「発芽すると雑草よりも成長が早く、除草剤は必要ありません。実は硬く、虫が入らないので消毒もいらないのです」。しかし弱点もある。「まいた種は水に流されやすく、集中豪雨に遭い三日以上水に漬かると発芽しません。成長してから風雨に当たると簡単に倒れてしまいます。また、他の株の花の花粉を受粉して結実しますから、曇りや雨の日が続き、花粉を運ぶハチやチョウなどが畑に来ない時は結実しにくいです」

おびなたでは、戸隠産を中心とする長野県産と、戸隠と気候がよく似ている北海道産のソバを原料としている。「近年気候が変わり、主要産地の北海道でも梅雨の季節があり、ソバの収穫時期には台風が来ます」と新井さん。そのため、生活クラブ連合会の関連会社、生活クラブ・スピリッツと協力し、山形県、埼玉県、千葉県などにも、ソバの供給拠点づくりを進めている。大日方さんは、「国産のソバで作る、挽(ひ)き立て、打ち立て、ゆで立てのそばの風味を味わえる製品作りを続けていきたいのです」と話す。

ロール挽き製粉機。1番粉、2番粉、3番粉を挽く。実際にはさらに細かく粉を挽き分ける

左上が収穫後乾燥したソバの実。製粉後は、三日以内に使いきる

石臼は、小型が48台と大型が1台。小型石臼はそれぞれに回転数やスピードが違う。コントロールして一定の規格のそば粉を挽く

風味を守る、製粉・製麺

ソバの製粉方法は、石臼挽きとロール挽きの2種類がある。

消費材の戸隠そばは、「挽きぐるみ」といって、殻を取り除いたソバの実をまるごと石臼で挽く。摩擦熱が出ない挽き方で、ソバの甘みや香りがよく残る。

ロール挽きは、ソバの実を砕いてはふるいにかける、という工程を繰り返し、一番細かい粉になる内側から外側へと順番に取り分けていく。実の中心部は白っぽく、でんぷん質が多い1番粉になり、「更科そば」に使われる。シャキシャキした食感が魅力だ。実の外側に近い粉は繊維質やたんぱく質を多く含み、色が濃い。しっかりしたソバの風味と歯ごたえのある「薮そば太切り」に使われる。

一般には、製粉と製麺の会社は別で、それぞれの工場で行う。「自社では、製粉後、すぐに同じ敷地内にある工場で製麺をするので、ソバの風味が失われることがありません」と、生産部門部長代理の会津浩さん。また、「ソバは農産物です。生産する年や場所により、色や水分量が変わることがあります。製麺する時に一定の基準を満たすため、さまざまな状態のそば粉をすぐに手に入れ調整することができるのです」と、製粉と製麺を一貫して行うことの、もう一つのメリットをあげる。さらに、製品に仕上げるためには人の経験や技術が必要だ。会津さんは、それは、自分たち職人の仕事だと言う。

消費材の戸隠そばは、「挽きぐるみ」といって、殻を取り除いたソバの実をまるごと石臼で挽く。摩擦熱が出ない挽き方で、ソバの甘みや香りがよく残る。

ロール挽きは、ソバの実を砕いてはふるいにかける、という工程を繰り返し、一番細かい粉になる内側から外側へと順番に取り分けていく。実の中心部は白っぽく、でんぷん質が多い1番粉になり、「更科そば」に使われる。シャキシャキした食感が魅力だ。実の外側に近い粉は繊維質やたんぱく質を多く含み、色が濃い。しっかりしたソバの風味と歯ごたえのある「薮そば太切り」に使われる。

一般には、製粉と製麺の会社は別で、それぞれの工場で行う。「自社では、製粉後、すぐに同じ敷地内にある工場で製麺をするので、ソバの風味が失われることがありません」と、生産部門部長代理の会津浩さん。また、「ソバは農産物です。生産する年や場所により、色や水分量が変わることがあります。製麺する時に一定の基準を満たすため、さまざまな状態のそば粉をすぐに手に入れ調整することができるのです」と、製粉と製麺を一貫して行うことの、もう一つのメリットをあげる。さらに、製品に仕上げるためには人の経験や技術が必要だ。会津さんは、それは、自分たち職人の仕事だと言う。

1センチメートル弱の厚さの生地を、製品に合わせて段階的にのばす

製麺後、サンプルと色合わせをし、水分を量るなどの検査後、乾燥室へ

それぞれに温度と湿度が管理された四つの部屋を通過させながら、11時間をかけて乾燥する

一貫生産の始まり

おびなたの商いの始まりは大正時代に遡(さかのぼ)る。当時、戸隠周辺の地域では麻が栽培され、麻糸生産が主な産業だった。1917年より、大日方さんの祖父は麻糸を仕入れ問屋へ卸す仕事を始めていた。しかし麻糸で作る衣類や畳糸の原料は化学繊維に変わり、麻の生産は減少していく。高冷地で米が育たない戸隠では麦やソバが主食だった。そこで52年より、大日方さんの父が石臼を使い製粉を始めた。そば粉は戸隠の宿坊へ供給され、そこで作られる手打ちそばが全国から訪れる参拝者にふるまわれた。おびなたの前身となる大日方商店が設立されたのは59年だった。

製粉後のそば粉は三日が過ぎると劣化が始まる。売れ残ったそば粉をなんとかしたいと、大日方商店は乾麺製造を始めた。大日方さんは、「父は、ソバの加工をどこかで習ったり修業したりという経験はありませんでした。うまくいかず何度もやめようと思ったそうです」と、子どもの頃に弟の健治さん(代表取締役社長)と見ていた父の姿を思い出す。これが、現在の製粉製麺を一貫して行うそばの生産につながり、おびなたの一番の強みになっている。

その後、戸隠でも米が栽培されるようになり、ホップ、葉タバコなど高収入が得られる作物の生産も盛んになると、ソバの生産農家はどんどん減っていった。おびなたでは地元のソバを使いたいと、農家にソバの栽培を頼んだが、なかなか受けてもらえない。そこで30年ほど前に自社農園でソバの栽培を始め、農業生産法人「蕎麦(そば)の國」を立ち上げた。高齢になり、ソバを作らなくなった農家の圃場(ほじょう)を引き受けるなどして、現在、40ヘクタールとなる。大日方さんは、戸隠の白いソバ畑の美しい風景を守りたいそうだ。

ソバと見る夢

会長の大日方大治さん。戸隠そばの開発からかかわった。「戸隠の白いソバ畑をもっともっと増やしていきたいです」

ソバはとても栄養バランスの良い食品だ。穀類の中でもたんぱく質を多く含むことで知られる。豊富に含まれるルチンは抗酸化作用があり、血管を丈夫にしたり高血圧予防の効果が期待される。でんぷんも多く含み、戸隠山一帯では、平安時代より修験者がそば粉を携え、厳しい修行に励んだといわれている。

麺状の「蕎麦切」が食べられるようになったのは江戸時代。戸隠を訪れる参拝者には宿坊でそばが出され、戸隠の名物となった。一方、高冷地の戸隠では米は貴重品だ。米を栽培する農家でさえ、米を節約するためソバを自家用に貯蔵し、当たり前のように自宅でそばを打ち食べていた。それが一般家庭でも行われ今につながる。

そばの文化が伝わる地でそばを生産する大日方さんは、「私には夢があります」と言う。一つは、戸隠の在来種のソバをひろめること。「昭和初期に採った在来種の種を手に入れ、2年前より栽培を始めました。戸隠で昔から食べられていたそばが、どんなものだったのかを知るのが楽しみです」

麺状の「蕎麦切」が食べられるようになったのは江戸時代。戸隠を訪れる参拝者には宿坊でそばが出され、戸隠の名物となった。一方、高冷地の戸隠では米は貴重品だ。米を栽培する農家でさえ、米を節約するためソバを自家用に貯蔵し、当たり前のように自宅でそばを打ち食べていた。それが一般家庭でも行われ今につながる。

そばの文化が伝わる地でそばを生産する大日方さんは、「私には夢があります」と言う。一つは、戸隠の在来種のソバをひろめること。「昭和初期に採った在来種の種を手に入れ、2年前より栽培を始めました。戸隠で昔から食べられていたそばが、どんなものだったのかを知るのが楽しみです」

もう一つは、そば粉の割合が高いそばを供給すること。現在、戸隠そばのそば粉の割合は5割だが、1979年に生活クラブと提携し取り組みを始めた時は7割だった。3割そばが当たり前だった時代に、当時の組合員が試食を繰り返し決めた割合だ。「製麺も乾燥も苦労しましたが、好評でした」と振り返る。

その後、つなぎの小麦粉を外国産からグルテンが少ない国産に変えたため、5割そばとなった。組合員の嗜好(しこう)ものど越し良いそばへと変わっていった。

「そば粉の割合が多くなると、どうしてもボソボソした食感になります。けれど今は、そば粉の製粉技術が向上し、のど越し良く食べられるそば粉ができるようになりました。ソバ本来の風味を十分に味わってほしいと思っています」

その後、つなぎの小麦粉を外国産からグルテンが少ない国産に変えたため、5割そばとなった。組合員の嗜好(しこう)ものど越し良いそばへと変わっていった。

「そば粉の割合が多くなると、どうしてもボソボソした食感になります。けれど今は、そば粉の製粉技術が向上し、のど越し良く食べられるそば粉ができるようになりました。ソバ本来の風味を十分に味わってほしいと思っています」

撮影/田嶋雅已

文/伊澤小枝子

文/伊澤小枝子

『生活と自治』2025年11月号「連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。

【2025年11月14日掲載】