政府の掲げる「農業構造改革」への問い

東京大学大学院特任教授 鈴木宣弘さんに聞く

日本の「農」と「食」の不安定さを浮き彫りにした「令和のコメ騒動」は、農業・食料政策の転換を政府に迫るものでした。そうしたなか、自公政権(当時)は「コメ増産」を図るとして、農地の大規模集約とスマート化、新品種開発と輸出促進を柱とする農業構造改革案を提起しました。今回のコメをめぐる一連の騒動を分析し、今後の日本の「農」のあるべき姿を提起した文春新書『令和の米騒動 食糧敗戦はなぜ起きたか?』を2025年10月に上梓(じょうし)した東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘さんに、自公政権の農業構造改革案をどう見るかを聞きました。

農地の大規模化とスマート化に???

――自公政権(当時)は「コメの増産」を標榜(ひょうぼう)し、2025年度から29年度を農業構造転換の集中期間と位置付け、そのための予算として農地の大区画化などの整備に約8000億円、老朽化が進む共同利用施設の再編・集約化に約9000億円、スマート農業技術や新品種の開発に約7000億円、輸出拡大の取り組みに支援などに約2000億の投入を決めました。この政策をどう捉えておられますか。

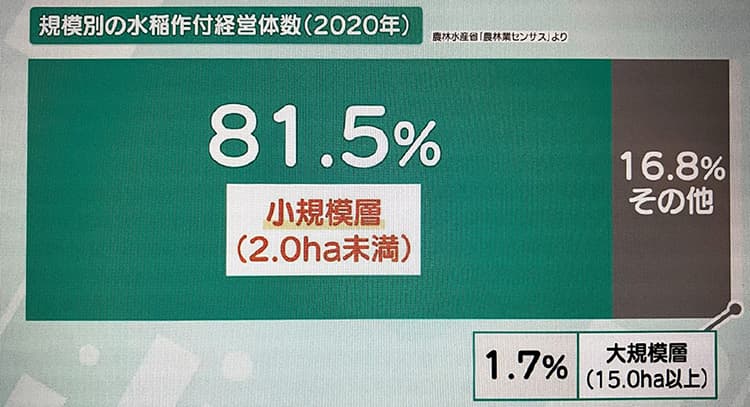

「コメはもとより、38パーセントの低水準にある食料自給率を高めるための増産というなら大賛成です。しかし、そのための農業構造転換の基軸が農地集積による大規模化とAI(人工知能)とIT(情報通信技術)を融合した機械化にロボット化、さらには輸出支援である点が何とも実に気になります。この点は何度も口が酸っぱくなるほど申し上げてきました。なぜなら、日本は急峻(きゅうしゅん)な地形が多くて平野に乏しい地形で、コメ農家の平均耕作面積も2ヘクタール台とオーストラリアの水田1枚(50ヘクタール)の25分の1ほどの広さだからです。日本にも50~100ヘクタール規模の面積を耕作する法人は存在しますが、それは限られた地域と農家の話ということになり、圧倒的多数を占める中小の家族農業経営者(図1参照)への有効な支援を念頭に置いた施策とは言い難いと私は見ています。しかも、経営面積が100ヘクタールの稲作農家のなかには田んぼの枚数は450枚を超えると話してくれた人もいます。大規模経営といえども、オーストラリアとはまったく別世界なのです。

「コメはもとより、38パーセントの低水準にある食料自給率を高めるための増産というなら大賛成です。しかし、そのための農業構造転換の基軸が農地集積による大規模化とAI(人工知能)とIT(情報通信技術)を融合した機械化にロボット化、さらには輸出支援である点が何とも実に気になります。この点は何度も口が酸っぱくなるほど申し上げてきました。なぜなら、日本は急峻(きゅうしゅん)な地形が多くて平野に乏しい地形で、コメ農家の平均耕作面積も2ヘクタール台とオーストラリアの水田1枚(50ヘクタール)の25分の1ほどの広さだからです。日本にも50~100ヘクタール規模の面積を耕作する法人は存在しますが、それは限られた地域と農家の話ということになり、圧倒的多数を占める中小の家族農業経営者(図1参照)への有効な支援を念頭に置いた施策とは言い難いと私は見ています。しかも、経営面積が100ヘクタールの稲作農家のなかには田んぼの枚数は450枚を超えると話してくれた人もいます。大規模経営といえども、オーストラリアとはまったく別世界なのです。

「農地の集約とスマート化を促進すれば、作物の生産コストは確実に下がると力説する法人経営者もおられますし、その方の手腕の見事さには敬意を表しますが、50から100ヘクタールの水田で稲作を続けている北海道の農家からは「規模拡大を進めれば進めるほど、生産コストが下がり続ける」というものではないという声が上がっているのもまた事実です。北海道の最大規模の水田でも1区画が6ヘクタールで、規模拡大しても水田区画が飛躍的に拡大しない限り、たとえ耕作面積が広がっても効率化はできないのです。

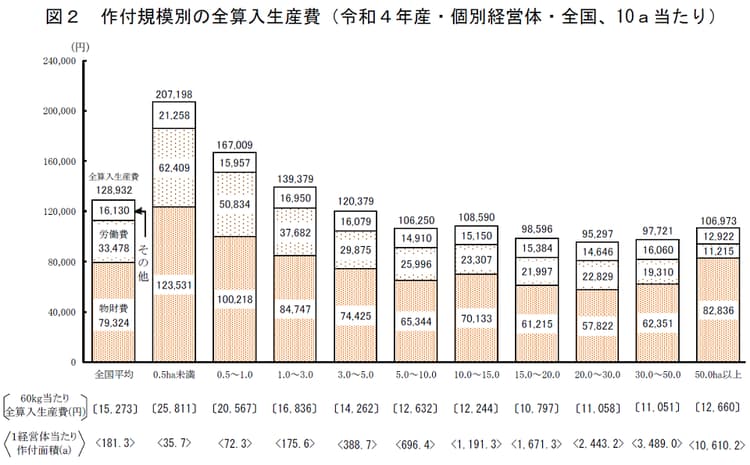

農林水産省の統計(図2参照)を見てもわかるように、15から20ヘクタール規模までの1俵(60キログラム)当たりのコメ(玄米)の生産費は低下していますが、それを超えると上昇し始めます。数百枚もの小さい田んぼを集めても、効率はむしろ低下してくるということです。

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/noukei/nou_seisanhi/r4/kome/index.html

しかも、スマート化、自動化のための費用も高額になり、そもそも、現時点で使えるスマート農業技術は限られているばかりか、正直、あまり使いものにならないものが多い、というのが大規模稲作経営者から漏れてくる声です。

大多数の中小規模の稲作農家ならなおさらで、平均年齢70歳という稲作農家の現状を思えば無理難題というしかないでしょう。仮に購入費用の8割から9割相当の公的助成がなされても、数十万、数百万の残債をコメの売り上げで得た所得で容易に返済できるかといえば、相当難しいのが実情でしょう。

先の北海道の大規模稲作農家でも『1俵のコメ(玄米60キログラム)を作るには、最低でも2万~2万5000円の生産コストが必要』と言います。現在、日本の稲作の生産コストは相当に上昇しているということです。必ずしも農地集約による大規模化が生産コストを引き下げ、廉価なコメの安定供給に資すると言い切れないわけです」

――スマート農業技術と新品種の開発のために約7000億円を予算化するというのも気になります。

「スマート化をもてはやす風潮が高まっていますが、一朝一夕にはいかない現実を見落としてはならないでしょう。先述したとおり、スマート化がコスト増の要因となり、実際は大規模経営でさえ、現実に使える技術は少ないというのが本当のところではないかと思います。

中小規模で、かつ、高齢化した大多数の農家や営農経験の浅い新規就農者にとってはなおさらでしょう。営農技術と経験値から生まれた知恵を身に付けたいというのであれば、コミュニティ(村落共同体)に息づく伝統的な知見と技能を先人たちに学び、そのまた先人たちが残してくれた伝承記録などから学ぶ、人との交流を通して身に付けていくほうが望ましいと私は思うのですが、どうでしょうか。

要は、スマート農業で何でも解決できてバラ色の未来が拓(ひら)けるようなアドバルーンを上げて、結局、高価で、かつ、あまり使えないスマート農業用の機械や機器を販売して利益を得るのは農家でなく関連企業ではないかという気がしてきます」

新品種開発と輸出促進の「陰」に潜むのは?

――新品種の開発については、どうですか。

「最も気になるのが、今、やたら推奨されてきている乾田直播との関係です。水田からは温室効果ガスのメタンが大量に発生するから水を張るな、乾田直播(かんでん・ちょくは)にしろ、とグローバル(多国籍)種子農薬メーカーの経営責任者が訴え、日本でもメディアもこぞって持ち上げています。

世界の食と農が抱えた課題を研究するネットワーク「OKシードプロジェクト」の印鑰(いんやく)智哉さんは「乾田直播に適したタネは限られている。タネをドローンでまいても風に吹かれたり、鳥や昆虫に食べられたりしてしまう。だから乾田直播するタネには殺虫成分がコーティングされ、飛ばされないように鉄コーティングされているものが使われるだろう。鉄コーティングされたタネといえば住友化学のつくばSDが思いあたる。住友化学のつくばSDシリーズは日本のコメのシェア1パーセントにも満たない微々たるものに過ぎなかったが、もしこんな農業が大規模拡大すれば、大幅にシェアを増やすかもしれない。2020年の種苗法改正では起きなかったタネの民間企業による独占が米騒動を契機に一気に進んでしまうかもしれない。」と警鐘を鳴らしています。

そして、さらに注目すべきは、乾田直播栽培は乾いた田んぼに籾(もみ)をばら撒き、そこに多量の除草剤を散布する作業から始まることです。その除草剤を販売しているのが前出のグローバル(多国籍)種子農薬メーカーなのです。かつ、ある大規模な乾田直播の経営者が使用している衛星データを活用した農場管理システムもメディアでもよく紹介されていますが、この技術を提供しているのも同じグローバル(多国籍)種子農薬メーカーの関連会社なのです。農家のための政策でなく、誰のための政策推進かがよくわかる気がしませんか」

「最も気になるのが、今、やたら推奨されてきている乾田直播との関係です。水田からは温室効果ガスのメタンが大量に発生するから水を張るな、乾田直播(かんでん・ちょくは)にしろ、とグローバル(多国籍)種子農薬メーカーの経営責任者が訴え、日本でもメディアもこぞって持ち上げています。

世界の食と農が抱えた課題を研究するネットワーク「OKシードプロジェクト」の印鑰(いんやく)智哉さんは「乾田直播に適したタネは限られている。タネをドローンでまいても風に吹かれたり、鳥や昆虫に食べられたりしてしまう。だから乾田直播するタネには殺虫成分がコーティングされ、飛ばされないように鉄コーティングされているものが使われるだろう。鉄コーティングされたタネといえば住友化学のつくばSDが思いあたる。住友化学のつくばSDシリーズは日本のコメのシェア1パーセントにも満たない微々たるものに過ぎなかったが、もしこんな農業が大規模拡大すれば、大幅にシェアを増やすかもしれない。2020年の種苗法改正では起きなかったタネの民間企業による独占が米騒動を契機に一気に進んでしまうかもしれない。」と警鐘を鳴らしています。

そして、さらに注目すべきは、乾田直播栽培は乾いた田んぼに籾(もみ)をばら撒き、そこに多量の除草剤を散布する作業から始まることです。その除草剤を販売しているのが前出のグローバル(多国籍)種子農薬メーカーなのです。かつ、ある大規模な乾田直播の経営者が使用している衛星データを活用した農場管理システムもメディアでもよく紹介されていますが、この技術を提供しているのも同じグローバル(多国籍)種子農薬メーカーの関連会社なのです。農家のための政策でなく、誰のための政策推進かがよくわかる気がしませんか」

「増産」は真のセーフティネットたるか?

――とにかく「増産」すればいい、その結果、国内で食べきれない、消費しきれずに余るようなら「輸出」すればいい。だから輸出を支援する。確かにわかりやすく、明快な論理ではあります。

「増産して輸出すればよいと簡単に言いますが、日本米の輸出が簡単に増やせるのは夢物語です。おにぎりブームとかで日本米の人気が出てきていると報じられたりしますが、日本米の値段は国際的には非常に高いし、そもそも、世界のコメ市場はインディカ米がほとんどで、ジャポニカ米のシェアはごくわずかです。一気に何十万トンも輸出が増やせる見込みはありません。増産して輸出だと言っている間に米価が暴落して農家が廃業・倒産に追い込まれない保証もありません。

石破政権はコメの増産こそ日本の農と食のセーフティネット(命綱)とし、「規模拡大、スマート農業、輸出」を掲げて予算も確保したわけですが、それは残念ながら的外れです。セーフティネットの意味さえ理解されていないということになります。というのも今回提起された施策には『生産コスト』に即した生産支援という最も重要な視点が欠けているからです」

――どういうことですか。具体的に教えてください。

「とりわけコメ農家が疲弊し、後継者難に陥ったのは四半世紀以上も原価割れの経営を余儀なくされたからです。つまり、セーフティネットがない、要するに欠落しているわけです。それを良しとしてきた政治と社会構造を是正し、生産農家と加工・流通・販売に最終消費者が、ともに暮らしてゆける持続可能性を担保するには、生産コストを基軸に据えた政策の導入が切に求められているのです。この30年、最終消費者の所得も平均で150万円ほど減少するという『貧困化』に直面しており、その改善が急務なのは当然です。同時に生産農家を窮状から救うには、過去5年間の平均年収との差額を補てんする『収入保険』では不十分であり、持続可能な経営を支えることは難しいでしょう。過去5年の平均年収が下がり続けていたら、基準収入は、農家の経営継続に必要な生産コストに見合う水準が保証されません。かつ、収入保険では、売り上げの変化だけで、コストが上昇しても、それによる減収がカウントされません。最近のように、コスト高が経営を苦しめている事態に何の対応もできないのです。つまり、経営のための本質的なセーフティネットにはなりえていないのです。

だから、コメの増産を可能にするには、農家が安心して持続的な経営ができるようにするための直接支払い制度を確立する必要があります。消費者と生産者の適正米価のギャップを埋める直接支払いによって消費者には高すぎず、かつ、農家は経営を継続・発展できる真のセーフティネットをつくるのです。それなくして、増産はできないということです。となれば、これからは生産調整でなく『出口調整』の仕組みの強化が不可欠です。ひとつは備蓄用や国内外の援助用の政府買い上げ制度を強化し、買い上げと放出のルールを明確にして需給の調整弁とする。さらに、コメのパンや麺、飼料米、米油で、輸入の小麦・飼料・油脂類を代替する需要創出に財政出動することです。

今こそ、①麦や大豆の生産振興も必要だから転作奨励金は維持し、米については、用途を問わず、60キログラム当たり2.2~2.5万円として市場価格との差額を補填(ほてん)し、何をどれだけ作付けるかは現場の判断に委ねる、②コメの政府在庫は、米価が1.5万円を下回ったら買入れ、2万円を超えたら放出するといったルールを明確にして運用する、というような具体的な数値に基づく詳細な政策枠組みの提示が急がれます」

撮影/高木あつ子 取材構成/生活クラブ連合会 山田衛

すずき・のぶひろ

1982年、東京大学農学部農業経済学科を卒業し、同年、農林水産省に入省。 15年ほど主に貿易問題、国際交渉担当などを担った後に退職。 1998年、九州大学農学部助教授、大学院農学研究院教授を経て、2006年9月から東京大学大学院農学生命科学研究科教授(農学国際専攻)。 2024年から同特任教授。『農業消滅――農政の失敗がまねく国家存亡の危機』(平凡社新書) 『貧困緩和の処方箋――開発経済学の再考』(筑波書房ブックレット)『協同組合と農業経済――共生システムの経済理論』(東京大学出版会)『世界で最初に飢えるのは日本――食の安全保障をどう守るか』(講談社+α新書)『マンガでわかる 日本の食の危機――迫る飢餓・・・・・・「質」も「量」も崖っぷちの現実から大切な命を守るために』(方丈社『このままでは飢える!――食料危機への処方箋「野田モデル」が日本を救う』(日刊現代)、『食の属国日本―命を守る農業再生』(三和書籍)など著書多数。近著に文春新書『令和の米騒動 食糧敗戦はなぜ起きたか?』がある。