AIと「推し活」の氾濫 ―時よ、止まれ。お前は美しい―

中森ゼミ第2回

116万人、13万人、4.4万人。それが1960年代から減少を続け、昨今の日本の農業、漁業、林業従事者数です。農業者116万人のうち約70万人がコメ(水稲)を生産していますが、その人たちの平均年齢は66.8歳と高齢化が進んでいるのが実情で「あと5年もすれば、日本の稲作は崩壊局面に入る」と危機感を抱く専門家もいます。こうした「なり手不足」による「人手不足」ともいえる事態に、トラック輸送を中心とする物流業界や保育・介護業界も直面し、その持続可能性に黄色のシグナルが灯っています。その要因は多岐にわたるでしょうし、所得や待遇の問題が大きいのは間違いないはずですが、「汗水流す」という言葉に象徴される「労働」という言葉が社会から消えつつあることが影響しているということはないでしょうか。これを「脳化した社会」あるいは「自然と隔絶した社会」の顕れとして、「さながら身体(body)なき人間の増殖のようだ」と評する人もいます。試みに手元の簡易版オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー(OED)で「body」の項を引いてみると、先頭に「Man or animal dead or alive=人間あるいは動物の死あるいは生」とありました。なかなか意味深長な記述です。

かつての宗教、共同体の力が失われつつある中で

AI(人工知能)をめぐる論議が盛んです。今回はAIと「推し活」について考えてみましょう。

先頃、NHKの『映像の世紀 バタフライエフェクト』という番組で<AI 未来を夢みたふたりの天才>と題する特集を放送していました。ふたりとは、アラン・チューリングとフォン・ノイマンです。チューリングはイギリス人で1950年、考える機械(チューリングマシン)の概念を提示した。「人工知能の父」と呼ばれました。ノイマンはハンガリー生まれでアメリカへ亡命し、ノイマン型コンピューターを開発した。

二人の共通項は、ナチスドイツと対決したことです。チューリングは第二次世界大戦中にドイツ軍の暗号エニグマを解読した。これは『イミテーション・ゲーム』という映画にもなっています。ノイマンはアメリカに移り、マンハッタン計画に参加、原子力爆弾の開発に尽力した。彼は亡命ユダヤ人でした。故国をナチスドイツによって蹂躙されている。核兵器により枢軸国に勝利することこそが使命だと感じました。他方、チューリングは同性愛者で当時の国家により厳しい処置を受けて亡くなった。つまり亡命ユダヤ人と同性愛者という(当時の観念では)虐げられた天才アウトサイダーらによってAI=人工知能が生み出されたというわけです。

すなわち人工知能の根源には、虐げられた者がその限界を突破するという初期衝動があるのだ、と私は思います。

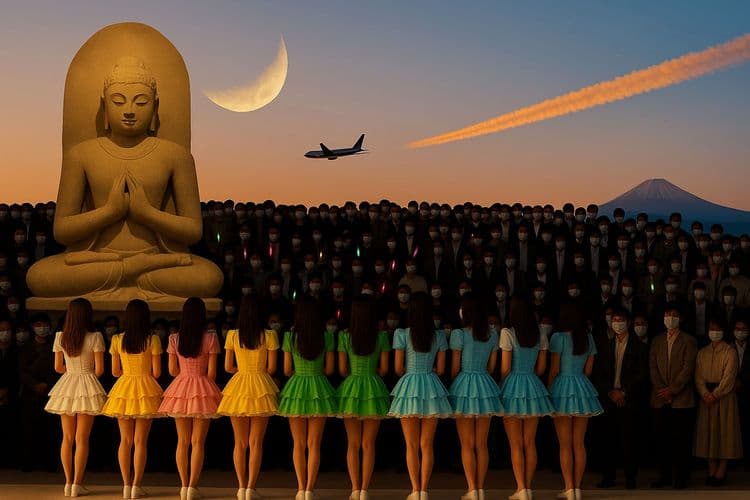

さて、私たち人間は、個人の限界内で生きています。しかし、崇拝する者、信仰する者、偉大なる者に同一化することで、個人の限界を突破しようとする。これが宗教ですね。いわゆる「推し」はその世俗化したものです。アイドルの語源は偶像。教会のキリスト像やお地蔵など、つまり「神の代わり」なんですよ。アイドルのライブへ行って盛り上がる。いわゆる「推し活」をしている時に、個人の限界を超えて充実感を覚える人が多いと思います。現在、これほど「推し活」が氾濫しているのは、誰もが個人の限界を痛感し、閉塞感を覚え、しかもかつての宗教や共同体の力が失われているからじゃないでしょうか?

他方、AIもまた人間の限界をテクノロジーによって突破しようとする装置です。あらゆる機械はそうだとも言える。たとえば自動車は、人間が歩いたり走ったりする機能をはるかに突破して、限界を超える機械です。AIの場合、それが知能であることが重要なのだと。AI=人工知能は、科学的には20世紀半ばに実現へと向かった。しかし、その観念は、はるか昔の文学の世界にも端緒はあったと思います。

先頃、NHKの『映像の世紀 バタフライエフェクト』という番組で<AI 未来を夢みたふたりの天才>と題する特集を放送していました。ふたりとは、アラン・チューリングとフォン・ノイマンです。チューリングはイギリス人で1950年、考える機械(チューリングマシン)の概念を提示した。「人工知能の父」と呼ばれました。ノイマンはハンガリー生まれでアメリカへ亡命し、ノイマン型コンピューターを開発した。

二人の共通項は、ナチスドイツと対決したことです。チューリングは第二次世界大戦中にドイツ軍の暗号エニグマを解読した。これは『イミテーション・ゲーム』という映画にもなっています。ノイマンはアメリカに移り、マンハッタン計画に参加、原子力爆弾の開発に尽力した。彼は亡命ユダヤ人でした。故国をナチスドイツによって蹂躙されている。核兵器により枢軸国に勝利することこそが使命だと感じました。他方、チューリングは同性愛者で当時の国家により厳しい処置を受けて亡くなった。つまり亡命ユダヤ人と同性愛者という(当時の観念では)虐げられた天才アウトサイダーらによってAI=人工知能が生み出されたというわけです。

すなわち人工知能の根源には、虐げられた者がその限界を突破するという初期衝動があるのだ、と私は思います。

さて、私たち人間は、個人の限界内で生きています。しかし、崇拝する者、信仰する者、偉大なる者に同一化することで、個人の限界を突破しようとする。これが宗教ですね。いわゆる「推し」はその世俗化したものです。アイドルの語源は偶像。教会のキリスト像やお地蔵など、つまり「神の代わり」なんですよ。アイドルのライブへ行って盛り上がる。いわゆる「推し活」をしている時に、個人の限界を超えて充実感を覚える人が多いと思います。現在、これほど「推し活」が氾濫しているのは、誰もが個人の限界を痛感し、閉塞感を覚え、しかもかつての宗教や共同体の力が失われているからじゃないでしょうか?

他方、AIもまた人間の限界をテクノロジーによって突破しようとする装置です。あらゆる機械はそうだとも言える。たとえば自動車は、人間が歩いたり走ったりする機能をはるかに突破して、限界を超える機械です。AIの場合、それが知能であることが重要なのだと。AI=人工知能は、科学的には20世紀半ばに実現へと向かった。しかし、その観念は、はるか昔の文学の世界にも端緒はあったと思います。

ゲーテが描いた『ファウスト』からAIの力を読み解く

ドイツの文豪ゲーテの代表作に『ファウスト』という戯曲があります。これは実在したと言われる錬金術師ファウスト博士の伝説を、ゲーテがアレンジしてアップデートした作品でした。老境のファウスト博士は悪魔メフィストと契約して若返り、この世のあらゆる夢を実現しようとする。願望成就の後、自らの魂を悪魔に引き渡すという条件で。合図は「時よ止まれ、おまえは美しい!」……その言葉を発したら、ファウスト博士の魂は悪魔メフィストのものになるのです。

この作品は様々に解釈されてきました。しかし、今、錬金術師を現代のAI科学者、人工知能を悪魔メフィストと考えてみたいのです。実際、現代のAI技術を使えば、(映像表現上は)年齢だって容姿だって、あるいは声や性別さえも自在に変化させることができる。スマホのアプリを使って容姿を加工したり、インターネット、SNS空間で性別も名前も身分も変えて他者とコミュニケーションしたりすることが可能になりました。そうした仮想空間で願望を成就させる現代のファウスト博士が、たくさんいることでしょう。

ChatGTPの登場は人々を驚かせました。言語を操り、こちらの質問に即座に応答する。あたかも機械が意識や魂を持っていて、そこに人格が存在するかのように感じさせますが、実際は違う。ある単語が提示されると、次にどんな単語が続くかを予測する。さらに次に、その次にと機械的に繰り返す。結果、文章を生成する。それだけです。単語の参照項がインターネット空間の膨大な情報にあり、これが大規模言語モデルと称するAI=人工知能なのです。

AIに主体や人格は存在しない。たとえば言語を操り痛みの感覚を表現することはできる。しかし、痛みそのものを感じることはできない。その点で重要になるのが、時間だと思います。時間は、人類の偉大な発見です。精神病理学者・木村敏の『時間と自己』によれば、人類にとって時間と自己の発見は同時だったと説かれています。つまり自己という主体が存在するがゆえに時間の存在が見出される。すなわち主体が存在しないAIに、時間は存在しないのです。時間という概念を操って表現することはできる。しかし、時間を主体として捉える/生きることはできない。これは哲学者マルティン・ハイデガーの『存在と時間』の主題にも通じます。

さて、ここで『ファウスト』の例の合図を思い出してみましょう。そう、「時よ止まれ、おまえは美しい!」

人間には時間を止めることはできません。いや、そうでしょうか? たった一つ方法はある。

この作品は様々に解釈されてきました。しかし、今、錬金術師を現代のAI科学者、人工知能を悪魔メフィストと考えてみたいのです。実際、現代のAI技術を使えば、(映像表現上は)年齢だって容姿だって、あるいは声や性別さえも自在に変化させることができる。スマホのアプリを使って容姿を加工したり、インターネット、SNS空間で性別も名前も身分も変えて他者とコミュニケーションしたりすることが可能になりました。そうした仮想空間で願望を成就させる現代のファウスト博士が、たくさんいることでしょう。

ChatGTPの登場は人々を驚かせました。言語を操り、こちらの質問に即座に応答する。あたかも機械が意識や魂を持っていて、そこに人格が存在するかのように感じさせますが、実際は違う。ある単語が提示されると、次にどんな単語が続くかを予測する。さらに次に、その次にと機械的に繰り返す。結果、文章を生成する。それだけです。単語の参照項がインターネット空間の膨大な情報にあり、これが大規模言語モデルと称するAI=人工知能なのです。

AIに主体や人格は存在しない。たとえば言語を操り痛みの感覚を表現することはできる。しかし、痛みそのものを感じることはできない。その点で重要になるのが、時間だと思います。時間は、人類の偉大な発見です。精神病理学者・木村敏の『時間と自己』によれば、人類にとって時間と自己の発見は同時だったと説かれています。つまり自己という主体が存在するがゆえに時間の存在が見出される。すなわち主体が存在しないAIに、時間は存在しないのです。時間という概念を操って表現することはできる。しかし、時間を主体として捉える/生きることはできない。これは哲学者マルティン・ハイデガーの『存在と時間』の主題にも通じます。

さて、ここで『ファウスト』の例の合図を思い出してみましょう。そう、「時よ止まれ、おまえは美しい!」

人間には時間を止めることはできません。いや、そうでしょうか? たった一つ方法はある。

それは……「死ぬ」ことです。

先の木村敏は、これを「永遠の現在としての死」と呼んでいます。ここまで考えると、『ファウスト』の意味が浮かび上がってくる。あらゆる願望充足の幻想は、時が止まる……すなわち死の瞬間に、魂を悪魔に奪われる。たとえば我々がAIによってどれだけ個人の限界を突破して願望成就したところで、時が止まる……死ねば、悪魔メフィスト=AIと同じ魂なき無機物になるしかない。そんな宿命を教えてくれます。

ゲーテの『ファウスト』は日本ではあまり読まれていません。しかし、この作品に大きな影響を受けた作家がいました。そう、手塚治虫です。手塚は『ファウスト』を漫画化している。しかも、なんと三度も!

一度目は、21歳の時に児童マンガ『ファウスト』として。二度目は42歳で戦国時代に置き換えた『百物語』です。そうして三度目は60歳で亡くなるその最後まで描き続けた『ネオ・ファウスト』でした。これは未完の遺作となる。末期ガンに侵された手塚自身が、若返って夢を実現させたいという願望が託された作品とも読めます。すると手塚にとってマンガこそが悪魔メフィストだったのかもしれません。

思えば、手塚治虫の代表作『鉄腕アトム』はAI搭載ロボットでした。それが我が国初のテレビアニメとなり、大人気になりました。アトムはもっとも有名なAIとなった。いわば子供たちの「推しキャラ」です。マンガの神様・手塚治虫の内では、AI(鉄腕アトム)、推し(アニメ文化)、ファウスト(遺作)が連なる星座のようにしてきらめいています。

現在、AIの進化がこれほど注目され、「推し活」が氾濫するのは、私たちが個人の限界を突破して願望成就しようとする思いの表れではないかと書きました。いわばAIもアイドルもメフィストの贈り物なのではないか、と。すると、どうでしょう。私たち人類全体が「時よ止まれ、おまえは美しい!」と叫ぶ瞬間は訪れるのだろうか? その時、私たちの魂はいったいどうなるのだろうか? つい、そんなことを考えてしまうのです。

※文中()は編集者

撮影/越智貴雄 取材構成/生活クラブ連合会 山田衛

なかもり・あきお

作家・アイドル評論家。三重県生まれ。さまざまなメディアに執筆、出演。「おたく」という語の生みの親。『東京トンガリキッズ』『アイドルにっぽん』『午前32時の能年玲奈』『寂しさの力』『青い秋』など著書多数。小説『アナーキー・イン・ザ・JP』で三島由紀夫賞候補。近著に『推す力 人生をかけたアイドル論』(集英社新書)がある。

作家・アイドル評論家。三重県生まれ。さまざまなメディアに執筆、出演。「おたく」という語の生みの親。『東京トンガリキッズ』『アイドルにっぽん』『午前32時の能年玲奈』『寂しさの力』『青い秋』など著書多数。小説『アナーキー・イン・ザ・JP』で三島由紀夫賞候補。近著に『推す力 人生をかけたアイドル論』(集英社新書)がある。