「飼料用米」ってなに?~食卓を支えるもう一つのお米

「日本の米育ち三元豚」をはじめ、生活クラブの畜産物は飼料用米を食べて育っています。

しかし2024年から続く米不足によって、人間が食べる主食用米だけでなく飼料用米の確保もこれまで通りとはいかない状況が続いています。生活クラブの飼料用米の取組みや、いま何が起きているかをお伝えします。

しかし2024年から続く米不足によって、人間が食べる主食用米だけでなく飼料用米の確保もこれまで通りとはいかない状況が続いています。生活クラブの飼料用米の取組みや、いま何が起きているかをお伝えします。

生活クラブが飼料用米の取組みをはじめたきっかけは?

1971年から2018年まで、国は主食用米の生産量を調整する減反政策を実施していました。生産過剰による米価の下落を防ぐための政策でしたが、お米を自由につくれなくなることで、生産を辞めてしまう農家が全国的に増加。生活クラブの提携生産者たちも、お米をつくれなくなることに頭を悩ませていました。

その当時、生活クラブは、トウモロコシなど輸入に頼ることの多い畜産物の飼料を、国内で自給したいという思いを抱えていました。そこで、山形県のお米の生産者・JA庄内みどり、同県内の豚肉の生産者・(株)平田牧場らと連携し、主食用米がつくられなくなった水田で米を栽培して、豚が食べる飼料に配合する実験を1996年にスタートしました。この山形県の取組みをモデルに、2008年からは産地交付金など国による支援も開始され、飼料用米の栽培はやがて全国にも広がっていきました。

その当時、生活クラブは、トウモロコシなど輸入に頼ることの多い畜産物の飼料を、国内で自給したいという思いを抱えていました。そこで、山形県のお米の生産者・JA庄内みどり、同県内の豚肉の生産者・(株)平田牧場らと連携し、主食用米がつくられなくなった水田で米を栽培して、豚が食べる飼料に配合する実験を1996年にスタートしました。この山形県の取組みをモデルに、2008年からは産地交付金など国による支援も開始され、飼料用米の栽培はやがて全国にも広がっていきました。

飼料用米が水田と環境を守る

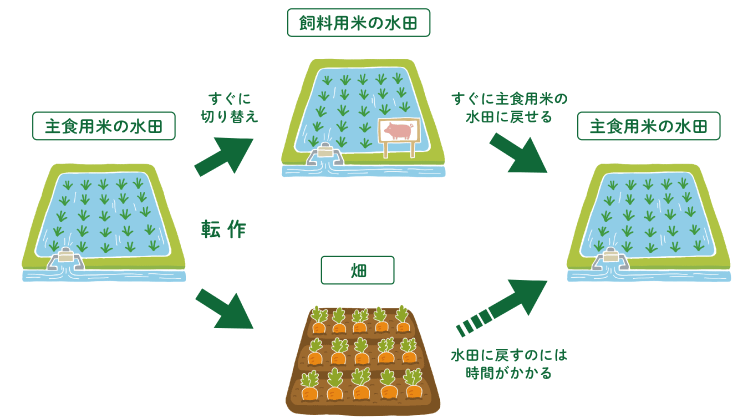

水田はお米を生産するだけでなく、災害の予防や生態系の保全、景観の維持など多面的な役割を担っています。減反政策の一環として、各地で使われなくなった水田の畑への転換がすすめられましたが、水田が減ってしまうとそうした役割が失われることになってしまいます。

また、水田を畑にするには、水を貯めるために土を盛り上げてつくった畔(あぜ)を取り除き、水はけのよい土壌に変える必要があります。再び水田として使うには水持ちのよい土壌に戻さねばならず、それには時間も労力もかかります。

一方で、飼料用米は水田のままつくることができるので、水田と、水田のもたらす環境が守れます。それだけでなく、主食用の米が不足した際に、すぐに主食用米の水田に戻せる良さもあるのです。

主食用米が不足している今、飼料用米はどうなるの?

2024年から続く全国的な米不足の影響を受け、飼料用米を栽培していた水田を主食用米や加工用米に作付け転換する動きが出てきています。こうしたスムーズな転換ができるのは、飼料用米を栽培して水田を水田として守ってきたからこそ。

飼料用米の集荷量が減少するため、生活クラブの畜産物への飼料用米の給餌率は見直します。しかし、飼料用米の取組みをやめるわけではありません。

飼料用米の集荷量が減少するため、生活クラブの畜産物への飼料用米の給餌率は見直します。しかし、飼料用米の取組みをやめるわけではありません。

お米の生産基盤の強化を

お米は国内でほぼ100%自給できている唯一の穀物です。しかし、これまでの減反による生産調整をはじめとした日本の農業政策により、水稲の作付面積も生産者の人数も大幅に減少しています。

これからも自分たちの主食であるお米を安定的に確保していくためには、足りなくなったからといって安易に海外から輸入するのではなく、国内の生産基盤を強化していくことが重要です。さらに、豚・鶏・牛の飼料も海外に頼るのではなく、国産で生産できる飼料用米を拡大していくことが求められます。

そこで生活クラブは、日本の農業政策の方向性をしめす「食料・農業・農村基本法」に対し、生活クラブを含む6生協が共同で策定した提言を2025年3月に農林水産大臣へ提出。農林水産省との意見交換も行ないました。

産地と食べる人の声を国に届けよう! 6生協と生産者、農林水産省が意見交換(活動レポート 2025年5月7日掲載)

今後も政策の動きをしっかりと注視し、国内の持続可能な生産のために提言を重ねていきます。

これからも自分たちの主食であるお米を安定的に確保していくためには、足りなくなったからといって安易に海外から輸入するのではなく、国内の生産基盤を強化していくことが重要です。さらに、豚・鶏・牛の飼料も海外に頼るのではなく、国産で生産できる飼料用米を拡大していくことが求められます。

そこで生活クラブは、日本の農業政策の方向性をしめす「食料・農業・農村基本法」に対し、生活クラブを含む6生協が共同で策定した提言を2025年3月に農林水産大臣へ提出。農林水産省との意見交換も行ないました。

産地と食べる人の声を国に届けよう! 6生協と生産者、農林水産省が意見交換(活動レポート 2025年5月7日掲載)

今後も政策の動きをしっかりと注視し、国内の持続可能な生産のために提言を重ねていきます。

【2025年7月28日掲載】