つたえる・つたわるをあきらめない 居心地の良いくらしのために 視覚的支援シェアサークルあいらんど!(長野)【前編】

【連載】つながりづくり助成

地域とのつながりや支え合いを応援する「つながりづくり助成」。

応募団体の活動をレポートします。

地域とのつながりや支え合いを応援する「つながりづくり助成」。

応募団体の活動をレポートします。

「視覚的支援シェアサークルあいらんど!」は長野県中信地区を拠点として、主に自閉症・発達障害・知的障害のある子どもをもつ親や支援者が、視覚的支援について学び合う活動をしています。立ち上げ当初は、当事者の親が集まり情報交換をするサークルでしたが、「視覚的支援」の具体的な学習を始めたところ、いつの間にかソーシャルワーカーや訪問看護師、作業療法士、ドクターなど支援する側の人達も月例の学習会に加わるようになり、ネットワークは広がりを見せています。

視覚的支援ってなに?

自閉スペクトラム症(ASD)・発達障害には、他者との気持ちの共有や音声での会話のやりとりが難しい「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」という特性があります。また見通しの立たない状況では不安が強いなどの特徴があります。一方で文字や絵といった視覚的情報の理解は得意です。文字や絵、写真を使ってコミュニケーションをとり、必要な情報や活動の手順を見せてあげることで、理解し安心することができるのです。

視覚的支援は、自閉症だけでなく、ダウン症や難病の方、認知症の方・高齢者などのご家族・支援されている方から、コミュケーションが楽になったという報告もたくさんあります。

視覚的支援は、自閉症だけでなく、ダウン症や難病の方、認知症の方・高齢者などのご家族・支援されている方から、コミュケーションが楽になったという報告もたくさんあります。

定例学習会の会場の様子 壁にはたくさんのイラストや写真などを使ったメモやスケジュールなどが貼られていました

絵カードや巻物カレンダー🄬を使って

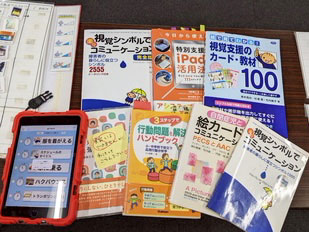

取材の当日は親と支援者双方で10人ほどの方が集まりました。会場の堀金公民館は国営アルプスあずみの公園の近く、北アルプスの麓自然豊かな場所にあります。会議室の壁やホワイトボードには、あいらんど!の代表を務める堂城(たかぎ)千絵さん(息子の蛍君は自閉症で、文字を読むことはできますが、言葉での会話はほとんどできません)イラストや写真で示したスケジュールやカレンダー、コミュニケーションメモなどが張り出されていました。また、視覚支援の書籍や絵カード、教材等もたくさん展示されていました。

こんなにたくさんの書籍や教材が刊行されています

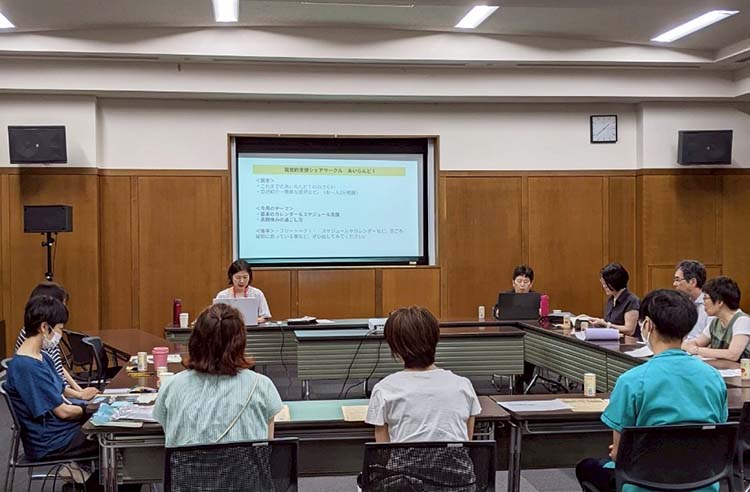

和やかな雰囲気の中、自己紹介と簡単な近況報告から定例会は始まりました。コミュニケーショングッズの使い方や、困ったことなどをメンバーの中で共有し、一緒に試行錯誤しながら解決策を考えます。

この日のテーマは「基本のカレンダー&スケジュール支援」、そして「長期休みの過ごし方について」です。

本日のテーマ、スケジュールが代表から示されます

自閉スペクトラム、発達障害の方々には、(一般の七曜日式の)カレンダーが、週で区切られることに混乱を覚える方々も多くいらっしゃいます。巻物カレンダー🄬(参考:㈱おめめどう)は週またぎの混乱がなく、横軸1ヶ月で時間軸を支えることができます。このカレンダーを家庭の中でどのように役立てているのか?を、実物や写真を使って、わかりやすく紹介していました。

自閉スペクトラム、発達障害の方々には、(一般の七曜日式の)カレンダーが、週で区切られることに混乱を覚える方々も多くいらっしゃいます。巻物カレンダー🄬(参考:㈱おめめどう)は週またぎの混乱がなく、横軸1ヶ月で時間軸を支えることができます。このカレンダーを家庭の中でどのように役立てているのか?を、実物や写真を使って、わかりやすく紹介していました。

堂城代表の息子さん(ほたるくん)の巻物カレンダー🄬

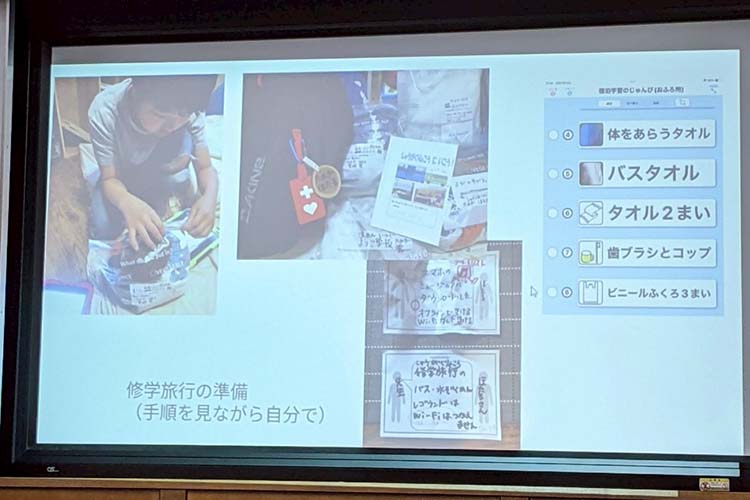

また、修学旅行に参加する際、文字や絵で表したスケジュールを使い、手順を理解しながら自分で準備をする様子も、実際の写真を使って説明していました。

また、修学旅行に参加する際、文字や絵で表したスケジュールを使い、手順を理解しながら自分で準備をする様子も、実際の写真を使って説明していました。

イラスト付き手順表を見ながら自分で準備に挑戦中

一方的に説明を聞いているというより、「うちで使ってみたけどうまく行かなかった」「自分の子どもが1泊2日だったらスケジュール表はどのくらい必要?」など自由に質問が飛び交い、それについてみんなで考える。内容は特性のあるお子さんとの日常をいかに暮らしやすくできるかに終始していました。「定例学習会は、知恵をプールする井戸端会議的なものです」と、副代表の幅博子さんが説明してくださいました。まさに!ですね。

最後に、関係する書籍やセミナーの紹介をして2時間の定例会は閉じられました。

一方的に説明を聞いているというより、「うちで使ってみたけどうまく行かなかった」「自分の子どもが1泊2日だったらスケジュール表はどのくらい必要?」など自由に質問が飛び交い、それについてみんなで考える。内容は特性のあるお子さんとの日常をいかに暮らしやすくできるかに終始していました。「定例学習会は、知恵をプールする井戸端会議的なものです」と、副代表の幅博子さんが説明してくださいました。まさに!ですね。

最後に、関係する書籍やセミナーの紹介をして2時間の定例会は閉じられました。

活発な意見交換がされた定例学習会

*後編に続きます

*後編に続きます

【2025年9月8日掲載】