親、支援者と広がったつながりの輪は次のステージへ あいらんど!(長野)【後編】

【連載】つながりづくり助成

地域のつながりや支え合いをつくるための「つながりづくり助成」。

各地で元気に展開している団体の活動をレポートします。

地域のつながりや支え合いをつくるための「つながりづくり助成」。

各地で元気に展開している団体の活動をレポートします。

親と支援者がつながり、地域へと広がる支援の輪。視覚的支援の学びが、暮らしやすい社会づくりへと進化している活動の後編をお届けします。

新しい事業に対する手応え(代表 堂城(たかぎ)千絵さん)

現在障害を持つ子の親に対し、学校・療育支援・放課後デイなどプロの支援は充実しています。だからこそなのでしょうか、親同士が繋がる機会が減っている気がします。昔そんなに支援がなかった時代は「親の会」が活発で、親同士の繋がりがありました。先生と個別に話すことはあっても家に戻って孤独を感じる。親同士情報交換がしたい。そんな思いで親の会を立ち上げることにしました。親の仲間は10名ほどです。子どもが同じ養護学校に通っているママ友が中心です。

その親の会に、支援者側の人たちが参加しています。社会福祉士・看護師・放課後デイの職員・訪問看護ステーションの職員など、子ども達を日頃支援してくれている人たちです。現在は親/支援者が半々くらいで参加しています。良いバランスだと思っています。地域の中で横のつながりができることにより、親も安心ができると感じています。

その親の会に、支援者側の人たちが参加しています。社会福祉士・看護師・放課後デイの職員・訪問看護ステーションの職員など、子ども達を日頃支援してくれている人たちです。現在は親/支援者が半々くらいで参加しています。良いバランスだと思っています。地域の中で横のつながりができることにより、親も安心ができると感じています。

あいらんど代表 堂城千絵さん

月例会は「自閉症・発達障害のある方に対する視覚的支援の学習会」です。

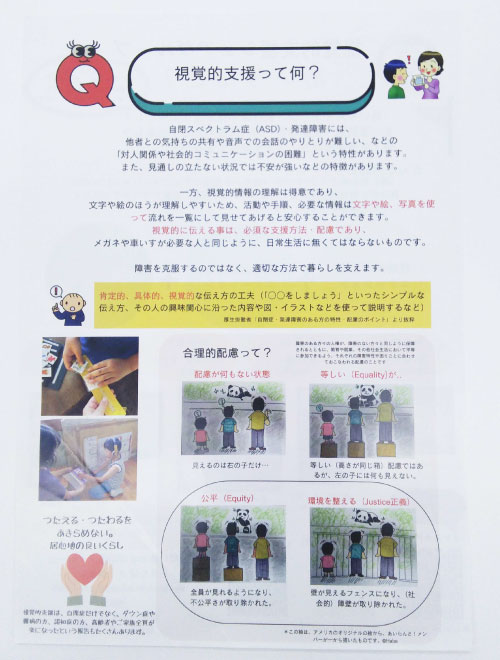

堂城代表が自身の子どもさんにやってきたことを伝えたい!そんな思いから始まった月例会でしたが、それぞれ違う障害を持った子に接する方法を知りたい、勉強したいという支援者が参加してくれるようになりました。まだまだ視覚的支援の歴史は浅いのだそうです。日本でもここ10年ほどでようやく知られるようになりました。支援する側も、具体的な事例を学べる場は貴重です。親と支援者、対等な関係の中で「誰がいつ来ても良い学びの居場所」は広がっていきました。だんだんと重度の自閉症の子どもでも、視覚的支援の絵カード等でコミュニケーションを取ることができることを、多くの人に知ってもらいたいと思うようになりました。

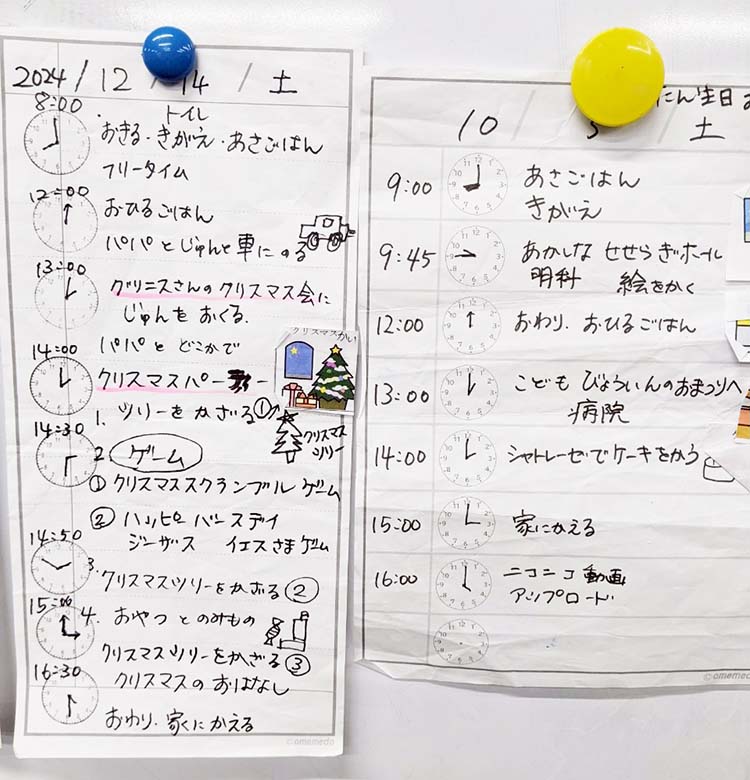

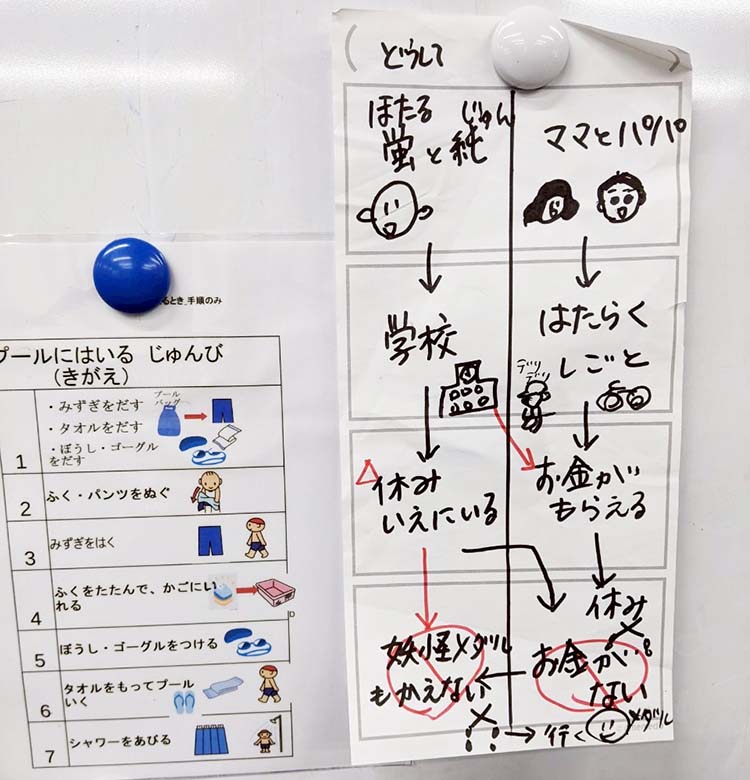

時計や絵+簡潔な言葉で1日を表す おめめどう(株)みとおしメモ🄬

番号や矢印で順序を説明する手順書や4コマメモ🄬

「つながりづくり助成」とタイムリーな出会い

わかりやすいチラシを作りたい、イベントに出展して地域住民にもアピールしたい。学習会で使用する機材を充実させたい。そんな時「つながりづくり助成」のことを知りました。メンバーの中に代表をはじめとする生活クラブの組合員が何人かいて、カタログで見つけすぐに事務局へ連絡を取りました。助成金で念願のチラシを作り、それを見て参加する人が出てきたのは大きな成果です。

市のイベントに出展した際には、ふらっと通りかかった人がチラシを手に取って質問してくれることもありました。直接障害者と関わりがない人でも、例えば会社に障害を持った同僚がいて、どう接したら良いのか学びたいと参加してくれた人もいました。多くの人が集まるイベントに出展することにより、課題意識を持った人に合理的配慮を伝えることができるとの手応えを感じるようになりました。その先進的な取り組みは、地方の新聞にも取り上げられるようになります。

市のイベントに出展した際には、ふらっと通りかかった人がチラシを手に取って質問してくれることもありました。直接障害者と関わりがない人でも、例えば会社に障害を持った同僚がいて、どう接したら良いのか学びたいと参加してくれた人もいました。多くの人が集まるイベントに出展することにより、課題意識を持った人に合理的配慮を伝えることができるとの手応えを感じるようになりました。その先進的な取り組みは、地方の新聞にも取り上げられるようになります。

フリートークも大切な時間

堂城さん作成のチラシ

地方の新聞に特集記事が掲載されました

あいらんど主要メンバー(前列)

定例会は毎月、来られる方だけで無理なく運営することを心がけています。来られない人にもインスタグラムで情報を発信しています。「絶対に参加しなければ、やらなければという義務感は辛くなって、結局続いていかないですから」堂城さんやリーダーの大切にしていることだそうです。

生活クラブと連携・・これから

当初メンバーの中に生活クラブの組合員は3名でしたが、徐々に広がりを見せています。

「先日支部の集まりの中で、つながりづくり助成っていうのに申し込んで、助成を受けることができたのって報告したんです」と話される箕輪正子さんは、会の立ち上げメンバーの一人。現在は長野単協の消費委員会に参加しています。この冬には「ビオサポ講座」を定例会の中で開きたいと計画しているそうです。生活クラブ組合員に「あいらんど」の活動を知ってもらいながら、協力して地域の皆さんに生活クラブを味わってもらう素敵な企画になりそうです。

「先日支部の集まりの中で、つながりづくり助成っていうのに申し込んで、助成を受けることができたのって報告したんです」と話される箕輪正子さんは、会の立ち上げメンバーの一人。現在は長野単協の消費委員会に参加しています。この冬には「ビオサポ講座」を定例会の中で開きたいと計画しているそうです。生活クラブ組合員に「あいらんど」の活動を知ってもらいながら、協力して地域の皆さんに生活クラブを味わってもらう素敵な企画になりそうです。

生活クラブ穂高支部の消費委員 箕輪正子さん

そして広がりは地域へ 誰もが暮らしやすい地域づくりを目指して

「たぶん今まではカオスの中にいたんだと思います。この絵カードを使って意思を伝えることができるようになって初めて安心できるようになったのだと」堂城代表自身が視覚的支援の重要性を実感された心からの言葉だと思いました。社会ではいろいろな立場の人たちがお互いを知り、思いやる「合理的配慮」という考え方がようやく広がり始めたところです。

「障害を持って生まれてくる子どもは必ずいるし、もっと言えば、人は誰しも歳をとれば必ず誰かに支えてもらわないと生きられないのだから」と幅副代表は話されました。

自分たちが住み暮らす地域の中で、つながり、考えていくべき大切な課題を「あいらんど!」は経験をとおし発信し続けておられるのだと心から感銘を受けました。

「障害を持って生まれてくる子どもは必ずいるし、もっと言えば、人は誰しも歳をとれば必ず誰かに支えてもらわないと生きられないのだから」と幅副代表は話されました。

自分たちが住み暮らす地域の中で、つながり、考えていくべき大切な課題を「あいらんど!」は経験をとおし発信し続けておられるのだと心から感銘を受けました。

代表の堂城千絵さん(右)と副代表の幅博子さん(左)

【2025年9月16日掲載】