ほたてや秋鮭の産地“雄武”に行ってきました! 北海道の生産者を訪ねる水産産地交流会~雄武編~

2025年9月22日(月)~24日(水)に組合員の代表4名が、北海道の雄武漁業協同組合(以下:雄武漁協)と香深漁業協同組合(以下:香深漁協)を訪問して水産産地交流会を実施しました。どちらの漁協も、北海道漁業協同組合連合会を通じて生活クラブと20年以上提携している産地です。雄武ではほたてや秋鮭、香深ではほっけを中心に水揚げや加工の様子を見学・体験し、産地の現状についても学びました。「雄武編」と「香深編」の2回にわたって現地での様子を紹介します。

雄武漁協と同じ地域にある冷凍工場でほたての殻むきを体験

目の前で鮭が次々と水揚げされる様子は迫力満点!

漁協管内の沢木漁港で水揚げされたばかりの秋鮭

「水産産地交流会」ってどんな活動?

生活クラブでは、漁業者との交流を通じて消費材の生産背景を知るだけでなく、漁業への理解を深めるために全国の産地を訪れ、交流を続けています。特に近年は海水温の上昇などによる水産資源の減少や魚種の変化など、漁業を取り巻く環境が著しく変わってきています。そのため現状を知ったうえで、組合員と産地の生産者で持続可能な生産と消費について意見交換を行なっています。今回は、北海道のオホーツク海沿岸にある雄武漁協と、日本海側の礼文(れぶん)島にある香深漁協を訪問しました。

守り育てる漁業を実践している雄武漁協

北海道の北東部にある雄武町はオホーツク海に面し、冬には流氷が流れ着く自然豊かな地域。雄武漁協は、ほたての栽培漁業をはじめ秋鮭の稚魚を放流するなど、限りある水産資源を守りながら持続可能な漁業を実践している産地です。豊かな海には川を伝って流れ込む森林からの栄養が欠かせないという考えのもと、女性部を中心とした植樹活動などにも力を入れています。

生活クラブとは2002年から交流会をスタートし、組合員が雄武を訪問したり、生産者が地域の生活クラブを訪れ料理講習会を開いたりして交流を重ねてきました。雄武での水産産地交流会は、2025年度で14回目です。

生活クラブとは2002年から交流会をスタートし、組合員が雄武を訪問したり、生産者が地域の生活クラブを訪れ料理講習会を開いたりして交流を重ねてきました。雄武での水産産地交流会は、2025年度で14回目です。

真冬には流氷が漁港周辺を覆いつくします(写真提供:雄武漁協 是川隆之さん)

植えた樹木に目印のリボンをつけ、草取りのときに刈らないようにします

加工場での体験や漁港での水揚げ見学、郷土料理に舌鼓

組合員は雄武の主要な魚介類であるほたてと、秋鮭の生産現場を見学しました。雄武では水揚げしたほたてや秋鮭の加工などを同じ地域のなかで行なえることが、鮮度や品質を高く保てるポイントです。また雇用を生みだし地域の活性化にもつながっています。今回は冷凍工場でほたての殻むき作業を体験。専用のヘラで貝を開いてひもや内臓を取り除き、貝柱を外していきます。生産者は次々と手早くきれいにむいていき、熟練の技を見ることもできました。

雄武のほたては4年間かけて育ったものを水揚げしますが、今年はサイズが小型化しています。水温の変化や海の栄養不足により成長が遅いことが要因のひとつです。規格の量目を満たすためには、殻むきする個数を増やさなければならず、作業の手間が増えています。

秋鮭の水揚げも見学しました。沿岸付近に仕掛けておいた網に回遊してきた秋鮭を誘い込み、袋状の網に閉じ込めて漁獲する「定置網漁」と呼ばれる漁法です。船が入港してくる直前に漁家の家族などたくさんの人が集まり、総動員で素早く選別・出荷していきます。秋鮭は川から海へ渡り生まれた川に戻ってくる習性がありますが、近年は海水温の上昇などによって遡上するルートが変わったのか網にかかる鮭が年々減っているといいます。

雄武ではほたてや秋鮭の水揚げが減っている一方で、にしんや宗八かれい、かすべ(エイの一種)などの水揚げが増えています。そこで12月にデビューする生活クラブの「糠にしん」を先行して試食しました。糠にしんは北海道の伝統的な保存食であり、郷土食です。獲れた魚をいかし、昔ながらのつくり方に近い製法で現代の人々にも食べやすいようにつくりました。

ほどよく締まった身の食感と絶妙になじんだ糠の風味、塩味はご飯との相性がよく、お茶漬けにしてもおいしいのだそう。組合員からは「風味がよくておいしい!」と好評でした。「うちのにしんがこんな形でみなさんに届くんですね」と漁協のみなさんはしみじみ。消費材を通してお互いの暮らしがつながることを実感しました。

雄武のほたては4年間かけて育ったものを水揚げしますが、今年はサイズが小型化しています。水温の変化や海の栄養不足により成長が遅いことが要因のひとつです。規格の量目を満たすためには、殻むきする個数を増やさなければならず、作業の手間が増えています。

秋鮭の水揚げも見学しました。沿岸付近に仕掛けておいた網に回遊してきた秋鮭を誘い込み、袋状の網に閉じ込めて漁獲する「定置網漁」と呼ばれる漁法です。船が入港してくる直前に漁家の家族などたくさんの人が集まり、総動員で素早く選別・出荷していきます。秋鮭は川から海へ渡り生まれた川に戻ってくる習性がありますが、近年は海水温の上昇などによって遡上するルートが変わったのか網にかかる鮭が年々減っているといいます。

雄武ではほたてや秋鮭の水揚げが減っている一方で、にしんや宗八かれい、かすべ(エイの一種)などの水揚げが増えています。そこで12月にデビューする生活クラブの「糠にしん」を先行して試食しました。糠にしんは北海道の伝統的な保存食であり、郷土食です。獲れた魚をいかし、昔ながらのつくり方に近い製法で現代の人々にも食べやすいようにつくりました。

ほどよく締まった身の食感と絶妙になじんだ糠の風味、塩味はご飯との相性がよく、お茶漬けにしてもおいしいのだそう。組合員からは「風味がよくておいしい!」と好評でした。「うちのにしんがこんな形でみなさんに届くんですね」と漁協のみなさんはしみじみ。消費材を通してお互いの暮らしがつながることを実感しました。

ほたての貝柱が割れたり欠けたりしないように殻をむくのは、力の入れ加減が難しい作業です

秋鮭漁は漁家たちとその家族や関係者が集まり、手慣れた連携プレーで作業をすすめていきます

「糠にしん」の原料にしんを家族で漁獲している漁協女性部長 片川希(のぞみ)さんとも話すことができました

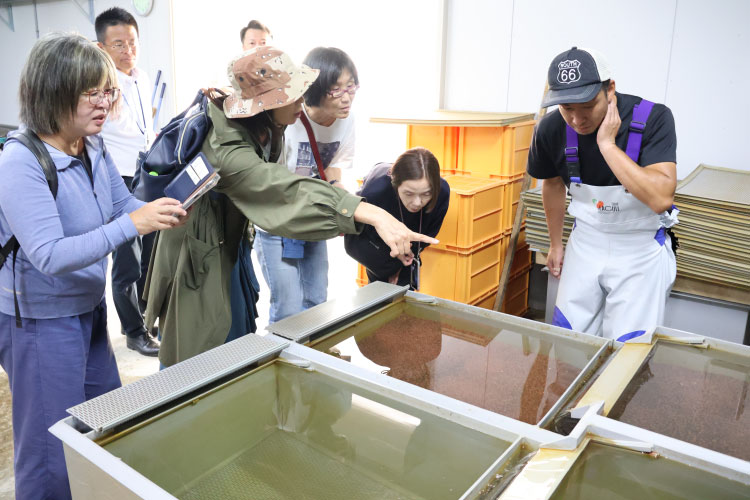

訪れた「幌内さけ・ます孵化場」で、受精卵が育成されている水槽を見学する組合員

交流を重ねて築かれた生産者との信頼関係を実感

雄武を訪れた、さがみ生活クラブの組合員の玉井ふみ子さんは「北海道には74漁協あるものの、雄武のように生活協同組合などと産地提携して魚介類を供給している漁協はわずか5、6か所と聞いて、提携関係が続いていること自体が貴重なのだと分かりました。雄武漁協とは女性部を含めて交流を重ねていることで、売り買いするだけの関係を超えた人どうしのつながりを築けていると感じます」と話します。

雄武漁協の方から海の変化について聞き、獲れるものを食べることの大切さを実感

生活クラブの消費材として、ほたて貝柱、秋鮭、毛がに、にしん、宗八かれい、利尻昆布など、さまざまな水産物を供給している雄武漁協。代表理事組合長の長谷川一夫さんからは「これからも組合員とのつながりを大切にし、希望があれば新しいことにも挑戦していきたい」と頼もしい声を聞くことができました。後編では、組合員が初めて礼文島の香深漁協を訪問します!

生活クラブの消費材として、ほたて貝柱、秋鮭、毛がに、にしん、宗八かれい、利尻昆布など、さまざまな水産物を供給している雄武漁協。代表理事組合長の長谷川一夫さんからは「これからも組合員とのつながりを大切にし、希望があれば新しいことにも挑戦していきたい」と頼もしい声を聞くことができました。後編では、組合員が初めて礼文島の香深漁協を訪問します!

【2025年11月17日掲載】