生産者×生活クラブ×農協 手を取りあってお米をつくり食べ続けられる未来へ

米を収穫する生産者(2024年)

2024年 8月に南海トラフ地震の臨時情報が発表されてから、全国的にお米の買い込み需要が高まり、スーパーなどの小売店からお米が消えました。価格も高騰し、「令和の米騒動」と呼ばれるようになりました。背景にはさまざまな要因がありますが、農業協同組合(以下、農協※)をはじめとした生産側の問題もあるのではないかと指摘される事態となっています。

生活クラブは農協をはじめ、各地の生産者と組合員が交流し、直接意見を交わしあうことを大切にしながら、自分たちがつくり食べる米づくりをしています。現在は、山形県・宮城県・栃木県・長野県でつくるお米「共同開発米」を中心に、全国7産地まで提携が広がりました。生活クラブはお米の生産者や農協=生産現場と、食べる人=消費を切り離して考えるのではなく、生産者とともに持続可能な米づくりをめざしています。

※農協とは農業協同組合(JA)のことで、お互いに助けあう精神のもと、農家のためだけでなく、よりよい地域社会を築くことを目的に組織された協同組合です。

お米をつくり続けるための価格のしくみ

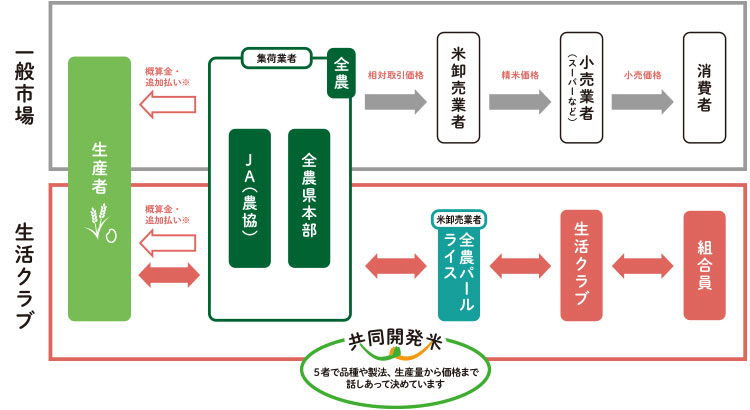

「令和の米騒動」では、価格の高騰が話題となっていますが、生活クラブと一般市場ではお米の価格の決め方が違います。一般市場のお米の場合、需要と供給に応じて価格が変動するため、消費者も生産者も価格決定に直接かかわることができません。

一方、生活クラブのお米の価格は生産者がつくり続け、組合員が食べ続けていくために、お互いが話しあって決定します。組合員が本当に食べたいお米の品種や農法、さらには、どうしたら産地でつくり続けていけるのかまで生産者とともに話しあいます。

生活クラブの価格についての話しあいは年1回実施していますが、協議を重ねることも多々あります。この場には組合員と生産者、各地の農協・全国農業協同組合連合会(JA全農)、全農パールライス(株)の5者が参加しています。

一方、生活クラブのお米の価格は生産者がつくり続け、組合員が食べ続けていくために、お互いが話しあって決定します。組合員が本当に食べたいお米の品種や農法、さらには、どうしたら産地でつくり続けていけるのかまで生産者とともに話しあいます。

生活クラブの価格についての話しあいは年1回実施していますが、協議を重ねることも多々あります。この場には組合員と生産者、各地の農協・全国農業協同組合連合会(JA全農)、全農パールライス(株)の5者が参加しています。

(※)概算金・追加払いについて

■概算金とは?

生産者に対し、各地の農協・JA全農から出荷したときに支払われる仮渡金のこと。お米を収穫した後、精算が完了するまでは2年近くかかるため、生産者の経営維持のために一時的な前払い金を支払います。

■追加払いとは?

お米の販売の見通しが立った時点で、各地の農協・JA全農から生産者に販売見込額から経費・概算金を除いた額を支払います。

生活クラブにとって「農協」の存在は?

―お米をつくり続けるための大切なパートナー

生産者だけでなく、農協もまたお米の生産に大切な役割を果たしています。生活クラブと提携するお米の生産者も、各地の農協に所属しながらお米を生産しています。たとえば、庄内遊YOU米の生産者である遊佐(ゆざ)町共同開発米部会は、山形県酒田市と遊佐町を管轄する庄内みどり農業協同組合(JA庄内みどり)所属です。

農協の役割は生産者からお米を集荷・販売するだけでなく、お米の乾燥や保管、輸送など多岐にわたります。農協を経由せずに生産・販売を行なう場合、生産者が資材の発注や機械の購入、流通などを農家単体でまかなわなければなりません。それには人手が必要となりコストもかかります。農協が代わりに出荷から流通までの一連の流れを担うことで、生産者は米づくりに集中できます。また、概算金の支払いなど、販売代金を回収する前に生産者への支払いを行なうために金融機能としての役割も果たしています。

農協はほかにも、田んぼづくりに欠かせない水利事業や土地改良といった地域における生活インフラにも貢献しています。生産者が農業を続けられるしくみをつくるためにも、農協は必要不可欠な存在です。

■上伊那アルプス米の産地(長野県上伊那郡宮田村・伊那市東春近)

長野県の南部、中央アルプスと南アルプスの間に広がる「伊那谷(いなだに)」地域があります。生活クラブと連携するJA上伊那・減農薬米生産者協議会が共同開発米「上伊那アルプス米」をつくっています。

上伊那地方は日本有数の米どころでありながらも、田んぼ一枚あたりの面積は決して大きくなく、小規模かつ兼業農家が多い地域です。そこで、1981年に農家・村・農協が一体となり、個人の農家や組織の枠組みを越えた新たな農業をめざしました。農協は機械や施設の共同利用と、農家一軒ごとに行なっていた労働力の組織化に尽力。その結果、農作業も農家同士で協力する体制が整い、個人を越えた集落単位の農業経営がすすめられています。

農協の役割は生産者からお米を集荷・販売するだけでなく、お米の乾燥や保管、輸送など多岐にわたります。農協を経由せずに生産・販売を行なう場合、生産者が資材の発注や機械の購入、流通などを農家単体でまかなわなければなりません。それには人手が必要となりコストもかかります。農協が代わりに出荷から流通までの一連の流れを担うことで、生産者は米づくりに集中できます。また、概算金の支払いなど、販売代金を回収する前に生産者への支払いを行なうために金融機能としての役割も果たしています。

農協はほかにも、田んぼづくりに欠かせない水利事業や土地改良といった地域における生活インフラにも貢献しています。生産者が農業を続けられるしくみをつくるためにも、農協は必要不可欠な存在です。

■上伊那アルプス米の産地(長野県上伊那郡宮田村・伊那市東春近)

長野県の南部、中央アルプスと南アルプスの間に広がる「伊那谷(いなだに)」地域があります。生活クラブと連携するJA上伊那・減農薬米生産者協議会が共同開発米「上伊那アルプス米」をつくっています。

上伊那地方は日本有数の米どころでありながらも、田んぼ一枚あたりの面積は決して大きくなく、小規模かつ兼業農家が多い地域です。そこで、1981年に農家・村・農協が一体となり、個人の農家や組織の枠組みを越えた新たな農業をめざしました。農協は機械や施設の共同利用と、農家一軒ごとに行なっていた労働力の組織化に尽力。その結果、農作業も農家同士で協力する体制が整い、個人を越えた集落単位の農業経営がすすめられています。

日本有数の米どころ・上伊那地方の景色

産地と生活クラブがすすめる地域づくり

■庄内遊YOU米の産地(山形県遊佐町)

大規模な農地が広がる山形県・庄内地域。生活クラブと生産者がともに米づくりを開始した最初の産地です。米や豚肉、青果物など、数多くの提携生産者が集まる「生活クラブの食料基地」といわれています。

ここでは生活クラブと生産者や農協などが協力しながら自らの手で地域づくりまですすめています。たとえば、農畜産業では飼料用米の取組みや、豚のたい肥を活用した土づくりなどの資源循環。再生可能エネルギーをつくる庄内・遊佐太陽光発電所の建設、2023年6月には移住者の住まいと地域の交流拠点「TOCHiTO(とちと)」もオープンし、持続可能な社会づくりに貢献しています。

大規模な農地が広がる山形県・庄内地域。生活クラブと生産者がともに米づくりを開始した最初の産地です。米や豚肉、青果物など、数多くの提携生産者が集まる「生活クラブの食料基地」といわれています。

ここでは生活クラブと生産者や農協などが協力しながら自らの手で地域づくりまですすめています。たとえば、農畜産業では飼料用米の取組みや、豚のたい肥を活用した土づくりなどの資源循環。再生可能エネルギーをつくる庄内・遊佐太陽光発電所の建設、2023年6月には移住者の住まいと地域の交流拠点「TOCHiTO(とちと)」もオープンし、持続可能な社会づくりに貢献しています。

2024年に開催された50回目の「庄内交流会」で遊佐の田んぼを訪問した様子

TOCHiTOの施設全景

生産者も消費者も、みんなでお米をつくっていこう

2025年8月、国は主食用米の増産に舵をきることを発表しました。主食用米の作付面積は前年産に比べて増えると見込まれていますが、お米は1年かけてつくるため簡単に増産はできず、産地の実態とも大きくかけ離れています。

実際に、2025年6月~8月の平均気温の上昇によりお米の収量は減少すると見込まれています。増産に踏み切る個人経営の農家のなかには、人手不足により稲の成長にあわせた細やかな管理ができない田んぼもあります。また、生産者の高齢化も収量減少の要因の一つです。離農者が増えた結果、若手の生産者がその田んぼを受け継いでも、一人当たりの管理する面積が増えてしまい、作業が追いつかず、最終的にはそのまま遊休地になってしまうリスクが年々高まっています。

これからは、次世代を担う存在が「農業をやりたい!」と思える環境をつくることが重要になってきます。お米を単なる“売り買い”の対象とするのではなく、農協と生活クラブがこれまで積み重ねてきたように、生産現場と消費をつなげ、つくり食べ続けられる安定的な生産のしくみをつくることが大切です。

生活クラブでは、これからも生産者と組合員の顔が見える関係を深め、生産者のくらしと消費者のくらしを安定させる取組みをすすめていきます。

実際に、2025年6月~8月の平均気温の上昇によりお米の収量は減少すると見込まれています。増産に踏み切る個人経営の農家のなかには、人手不足により稲の成長にあわせた細やかな管理ができない田んぼもあります。また、生産者の高齢化も収量減少の要因の一つです。離農者が増えた結果、若手の生産者がその田んぼを受け継いでも、一人当たりの管理する面積が増えてしまい、作業が追いつかず、最終的にはそのまま遊休地になってしまうリスクが年々高まっています。

これからは、次世代を担う存在が「農業をやりたい!」と思える環境をつくることが重要になってきます。お米を単なる“売り買い”の対象とするのではなく、農協と生活クラブがこれまで積み重ねてきたように、生産現場と消費をつなげ、つくり食べ続けられる安定的な生産のしくみをつくることが大切です。

生活クラブでは、これからも生産者と組合員の顔が見える関係を深め、生産者のくらしと消費者のくらしを安定させる取組みをすすめていきます。

【2025年10月6日掲載】