トップ 〉 活動・とりくみ 〉 食の安全へのとりくみ 〉 「持続可能な生産と消費」推進制度(消費材Step Up点検)

消費材の利用・改善・向上

●消費材をつくり育てる(生産者)

生産者は、組合員から出された意見や指摘を受け止め(時に検討し)、消費材の品質と生産管理レベルのさらなる向上に取り組みます。

●消費材のよさを知り、使って育てる(組合員)

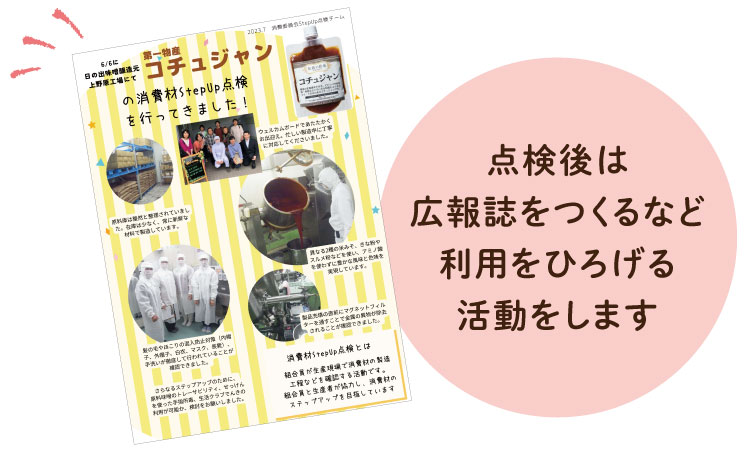

組合員は、消費材の優れた点やおいしさの理由、生産者のこだわりなどについて、広報紙や会話などを通じて、多くの組合員に伝え、利用拡大につなげます。

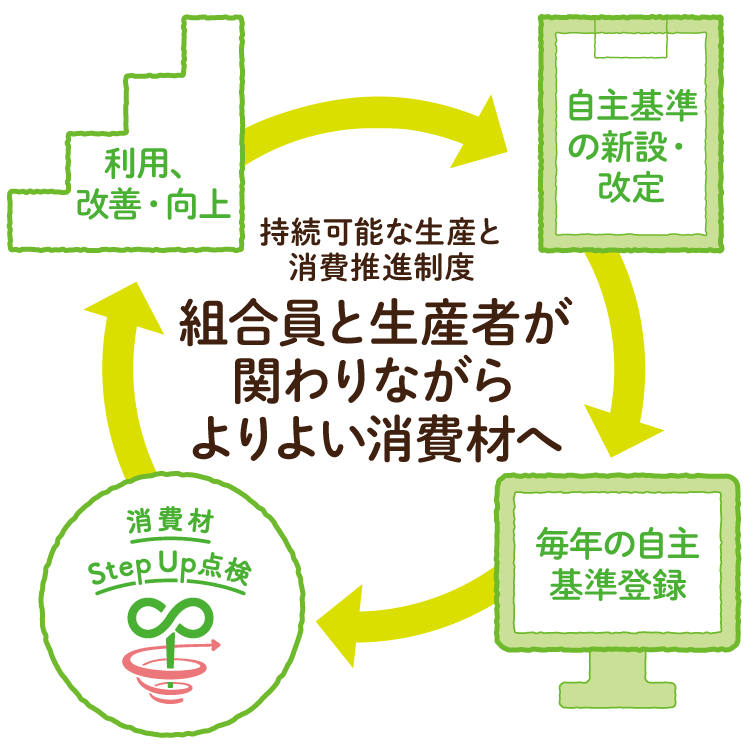

自主基準の新設・改定

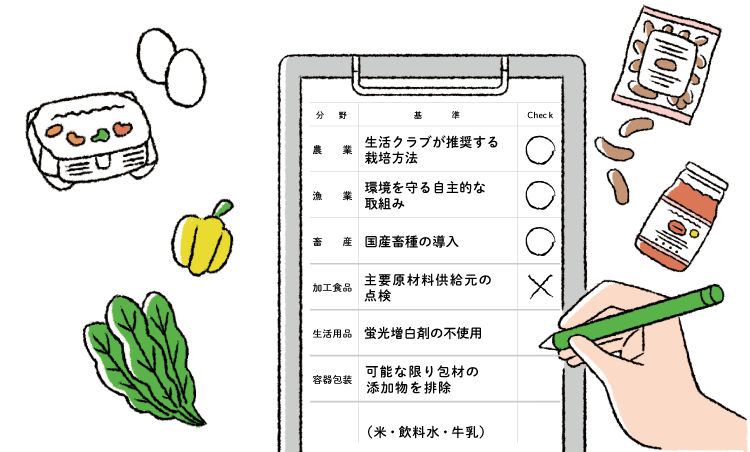

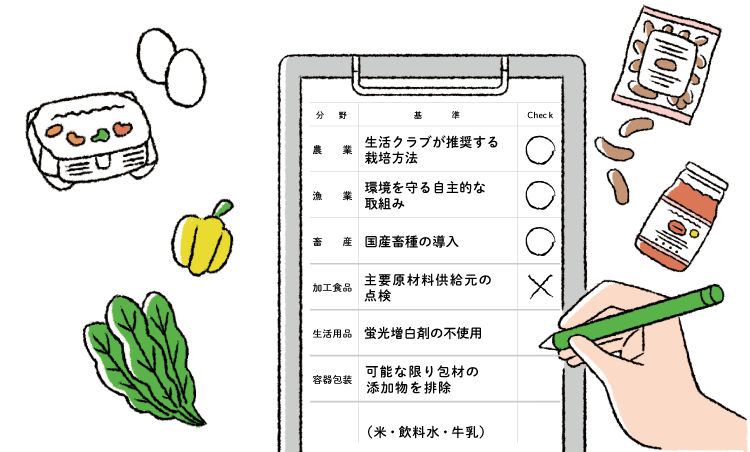

●生活クラブでは、消費材10原則に基づき、農業・漁業・畜産・加工食品・生活用品・容器包装・放射能の分野ごとに具体的に自主基準を定めています。

●自主基準には消費材に求める規格仕様と実現したい(目指すべき)推奨レベルがあります。必要に応じて自主基準は新設・改定がなされます。

自主基準の取り組み報告

●生産者は消費材ごとに、自主基準の達成度合いを点検します。その結果と生産者が消費材向上のために取り組んでいることを、生活クラブに毎年報告します。これを「自主基準登録」と呼びます。

消費材Step Up点検

●組合員は生産現場(製造現場や圃場など)を訪れ、消費材がどのようにつくられているかを確認します。現場では特に聞きたいこと、点検したい内容に的を絞って見ていきます。

●生産者は組合員の要望に応じて情報を開示し、消費材の原材料や生産工程、工場内の設備などを公開。組合員の質問に答えます。

●組合員は確認したことや意見を点検報告書にまとめ、生産者に伝えます。課題があった場合は指摘します。

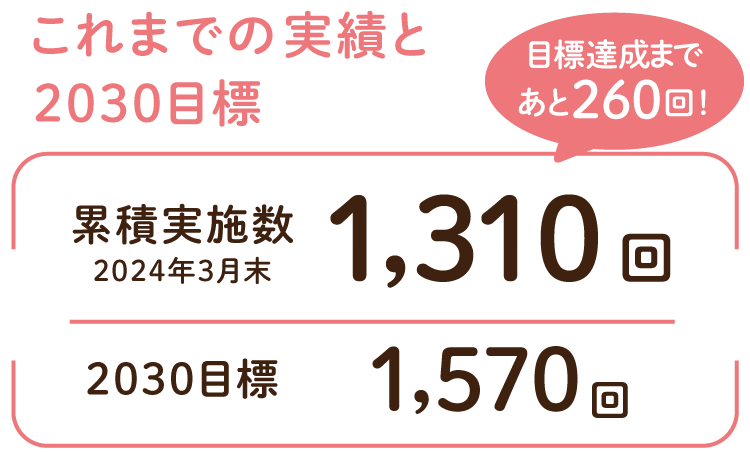

生活クラブの消費材Step Up点検は「おおぜいの自主監査」として1997年に始まり、組合員が提携生産者と一緒に続けてきた活動です。消費材を生活クラブ独自の「自主基準」と照らし合わせ、どのくらい達成しているか確認しています。

活動を続けている理由と実際の点検について、2週にわたって紹介します。

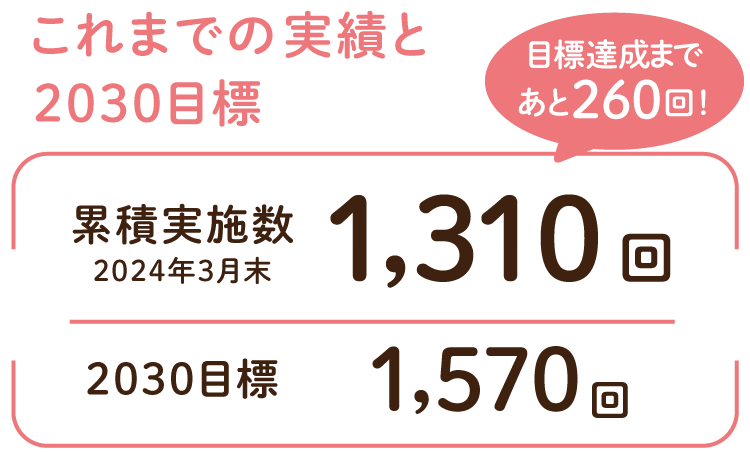

さまざまな消費材について生活クラブの組合員が提携生産者と行なっている「消費材Step Up点検」。2023年度には24回の点検が行なわれ、のべ212人の組合員が参加しました。生産現場でどんなことを確認し、参加した組合員と提携生産者が何を感じたのか見てみましょう。

共同購入が始まったのは1981年。当時は輸入原料で酸化防止剤を使った干物が多いなか、国産の原料を使用。消費材の真塩のみを使って色々な魚の干物を作っています。

袋詰めの前に、人の目で一枚ずつチェックします

4枚を1袋に入れて箱詰めされ、組合員のもとへ

生活クラブ神奈川 萩原 つなよさん

消費材は今が完成形ではなく、提携生産者と育てていくものです。質問にも真摯に答えてくださり、消費材への愛着が増しました。こうして提携生産者と一緒につくっているから消費材は安心なんだと実感できます。

(有)奥和 奥村 太郎さん

組合員を迎えるのは緊張しますが、注目してもらえることをうれしく思っています。生産現場で働く職人にとっては、実際に干物を食べている人から声をかけてもらう機会でもあり、やりがいにつながっています。

生活クラブの消費材は、作られた背景を知って食べられることが大きな特徴です。

「消費材Step Up点検」を通じてその背景を直接確認し、食べる人と作る人が一緒に消費材を向上させることをめざしています。

★生活クラブ食べるカタログ 2024年9月3回(38週)より転載しました。

「持続可能な生産と消費」推進制度(消費材Step Up点検)

安心して利用できる消費材をめざして

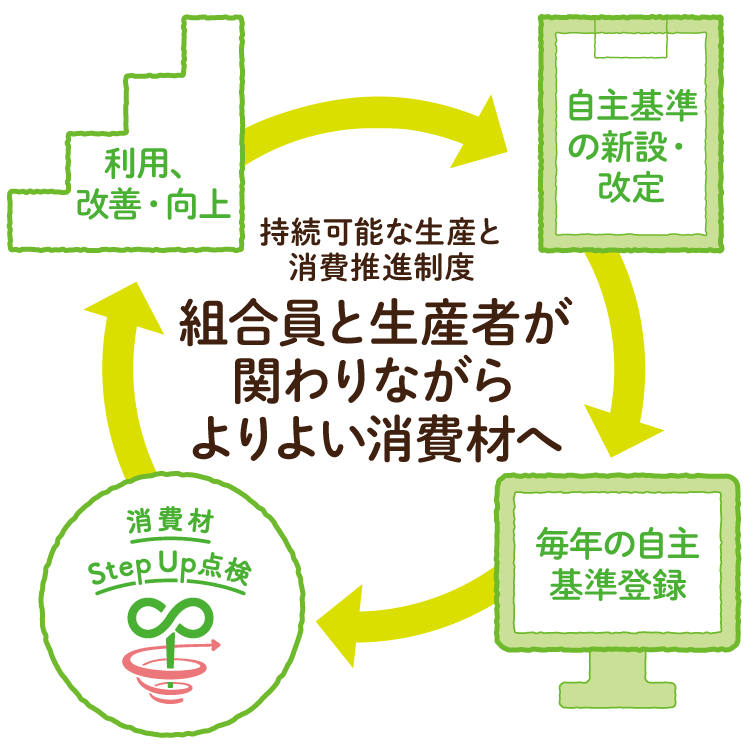

消費材は自主基準の規格を満たしデビューしても、そこで「完成品」にはなりません。デビュー後も、安全面・健康面・環境面の課題を意識し、さらなる向上をめざします。そのための独自の仕組みが「持続可能な生産と消費」推進制度です。

日々必要なものだからこそ、誰もが安心して食べ、使える消費材にすることが、健康で安心して暮らせる社会の基礎をつくります。

消費材は自主基準の規格を満たしデビューしても、そこで「完成品」にはなりません。デビュー後も、安全面・健康面・環境面の課題を意識し、さらなる向上をめざします。そのための独自の仕組みが「持続可能な生産と消費」推進制度です。

日々必要なものだからこそ、誰もが安心して食べ、使える消費材にすることが、健康で安心して暮らせる社会の基礎をつくります。

「持続可能な生産と消費」推進制度の仕組み

★生活クラブ食べるカタログ 2023年9月4回(39週)より

消費材の利用・改善・向上

●消費材をつくり育てる(生産者)

生産者は、組合員から出された意見や指摘を受け止め(時に検討し)、消費材の品質と生産管理レベルのさらなる向上に取り組みます。

●消費材のよさを知り、使って育てる(組合員)

組合員は、消費材の優れた点やおいしさの理由、生産者のこだわりなどについて、広報紙や会話などを通じて、多くの組合員に伝え、利用拡大につなげます。

自主基準の新設・改定

●生活クラブでは、消費材10原則に基づき、農業・漁業・畜産・加工食品・生活用品・容器包装・放射能の分野ごとに具体的に自主基準を定めています。

●自主基準には消費材に求める規格仕様と実現したい(目指すべき)推奨レベルがあります。必要に応じて自主基準は新設・改定がなされます。

自主基準の取り組み報告

●生産者は消費材ごとに、自主基準の達成度合いを点検します。その結果と生産者が消費材向上のために取り組んでいることを、生活クラブに毎年報告します。これを「自主基準登録」と呼びます。

消費材Step Up点検

●組合員は生産現場(製造現場や圃場など)を訪れ、消費材がどのようにつくられているかを確認します。現場では特に聞きたいこと、点検したい内容に的を絞って見ていきます。

●生産者は組合員の要望に応じて情報を開示し、消費材の原材料や生産工程、工場内の設備などを公開。組合員の質問に答えます。

●組合員は確認したことや意見を点検報告書にまとめ、生産者に伝えます。課題があった場合は指摘します。

消費材Step Up点検

生活クラブの消費材Step Up点検は「おおぜいの自主監査」として1997年に始まり、組合員が提携生産者と一緒に続けてきた活動です。消費材を生活クラブ独自の「自主基準」と照らし合わせ、どのくらい達成しているか確認しています。

活動を続けている理由と実際の点検について、2週にわたって紹介します。

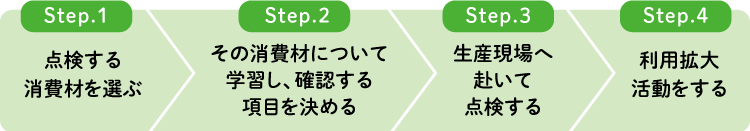

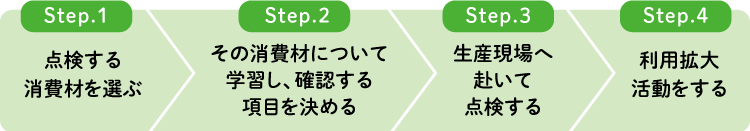

Q1 Step Up点検ってなに?

組合員が提携生産者のもとを訪れ、消費材の原料や製造工程を点検します。一般的な工場見学とは違い、生産者とともに消費材を開発し利用する組合員が主体となって行なうのが大きな特徴です。製造現場でどんな点をチェックするか決めるために、組合員は点検対象について学んで深く知る必要があります。

Q2 なぜ消費材を点検するの?

消費材をつくり利用し続けるために、改良できる点があるか確認するためです。生活クラブでは、消費材の共同購入を通じて持続可能な社会の構築をめざしています。提携生産者はそのパートナーとして、組合員に原料や製造工程などを開示します。一般的には消費者が入れないような工場の中まで組合員がチェックできるのは、提携生産者との信頼関係がある証でもあります。

Q3 この活動にどんな効果があるの?

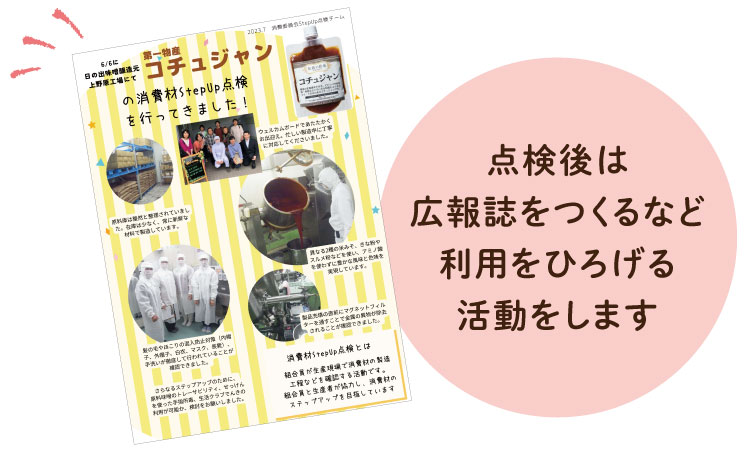

消費材や自主基準は、今ある形が完成ではありません。点検後、提携生産者は原料や製造工程の見直しなどを検討。参加した組合員は、周りの組合員にその消費材の魅力を伝え利用をひろげる活動を行ないます。おおぜいで利用し続けることがよりよい品質づくりを支え、消費材のステップアップにつながります。さらに点検を通じて組合員と提携生産者がお互いの理解を深めあえることも、持続可能な生産を後押しする力になっています。

自主基準とは

持続可能な社会をめざして消費材をつくり続けるために、生活クラブが独自に定めている基準です。原料や食品添加物をはじめ、包材やエネルギーなどにも基準を設定。その中のめざすべき項目について、提携生産者は消費材ごとに達成しているか否かを毎年登録しています。

★生活クラブ食べるカタログ 2024年9月2回(37週)より転載しました。

【2024年8月29日掲載】

さまざまな消費材について生活クラブの組合員が提携生産者と行なっている「消費材Step Up点検」。2023年度には24回の点検が行なわれ、のべ212人の組合員が参加しました。生産現場でどんなことを確認し、参加した組合員と提携生産者が何を感じたのか見てみましょう。

どんな風に点検するの?

一般的な工場見学とは違い、組合員が対象の消費材について学習してから点検に臨みます。事前に提携生産者へ質問したり同種の商品を調査したり、食べものについてより深く知ることにもつながっています。

2023年11月6日点検実施

共同購入が始まったのは1981年。当時は輸入原料で酸化防止剤を使った干物が多いなか、国産の原料を使用。消費材の真塩のみを使って色々な魚の干物を作っています。

11名の組合員が真あじ開きの工場を訪問しました

手作業で次々とさばかれていく真あじ

袋詰めの前に、人の目で一枚ずつチェックします

4枚を1袋に入れて箱詰めされ、組合員のもとへ

生活クラブ神奈川の組合員が静岡県沼津市にある工場を点検しました!

点検でわかったこと

冷凍された国産真あじを井戸から汲みあげた海水に30分ほど浸して解凍してから手早くさばいて塩水漬けにし、鮮度を保っています。

工場内では合成洗剤を使わずに高圧洗浄機で掃除。(株)生活クラブエナジー※を通じて再生可能エネルギー由来の電力を使用するなど環境に配慮しています。

※組合員や生活クラブ関連施設などに電気を供給する電力会社。

※組合員や生活クラブ関連施設などに電気を供給する電力会社。

沼津市内の水産関連会社の組合で加工場を設立し、さばいた魚の残渣から養殖魚用飼料の原料などを生産しています。

組合員のコメント

生活クラブ神奈川 萩原 つなよさん

消費材は今が完成形ではなく、提携生産者と育てていくものです。質問にも真摯に答えてくださり、消費材への愛着が増しました。こうして提携生産者と一緒につくっているから消費材は安心なんだと実感できます。

生産者のコメント

(有)奥和 奥村 太郎さん

組合員を迎えるのは緊張しますが、注目してもらえることをうれしく思っています。生産現場で働く職人にとっては、実際に干物を食べている人から声をかけてもらう機会でもあり、やりがいにつながっています。

生活クラブの消費材は、作られた背景を知って食べられることが大きな特徴です。

「消費材Step Up点検」を通じてその背景を直接確認し、食べる人と作る人が一緒に消費材を向上させることをめざしています。

情報開示と自主管理を基本とし、みずから考え、決め、行動します

生活クラブでは消費材の原料から生産工程、包材などについて独自の基準を設けています。基準に沿ってつくられた消費材を組合員が点検して改良することで、「持続可能な生産と消費」をめざしています。

生活クラブでは消費材の原料から生産工程、包材などについて独自の基準を設けています。基準に沿ってつくられた消費材を組合員が点検して改良することで、「持続可能な生産と消費」をめざしています。

★生活クラブ食べるカタログ 2024年9月3回(38週)より転載しました。

【2024年9月2日掲載】

生活クラブの自主基準

関連ニュース・記事

生活クラブをはじめませんか?

42万人が選ぶ安心食材の宅配生協です

ウェブ加入限定 無料プレゼント