トップ 〉活動・とりくみ 〉 食の安全へのとりくみ 〉 「持続可能な生産と消費」推進制度 〉 生活クラブの自主基準

またそれ以外にも、肉・卵・牛乳などについては畜産飼料の非遺伝子組み換え(NON-GM)も実現しています。

●原材料や消費材の残留農薬や重金属類、放射能などを自主的に検査し報告することを推奨

●放射能検査結果をwebで公開中

ジャンル別の政策としては、酪農・牛肉においては、人間の食物(穀物)をより侵食しない品種の導入、乳肉一貫生産の産地モデルづくりをすすめていきます。鶏卵・鶏肉においては、国産鶏種の取組みを推進します。豚肉においては、純粋種の交配による三元豚、四元豚による、国内で完結する繁殖からの肥育の一貫生産を持続します。

*NON-GMO:遺伝子組み換え(Genetically Modified Organism=GMO)でない、つまり「遺伝子組み換え作物ではない」ことを意味します

すべての農産物において、化学合成農薬や抗生物質などの使用削減をめざします。また、遺伝子組み換え・ゲノム編集など遺伝子操作を行なった青果物は取り組まないことを基本とします。農薬の使用については、農薬の本質である自然環境や生物にとっての毒性を問題ととらえ、基本的に否定の立場をとります。「栽培期間中、合成化学農薬、化学肥料不使用」であることをめざし、農薬の使用が不可避である場合は、毒性の弱い農薬の使用を基本とします。毒性の強弱と散布回数の相関関係を鑑みながら、毒性の弱い農薬使用を最優先課題とし、農薬の散布回数の削減を次期課題とします。

野菜については、毒性の高い農薬を使わない、あっぱれ育ち野菜・はればれ育ち野菜の品目拡大をすすめます。生活クラブの野菜は、関東地方の提携生産者との出会いからスタートしていますが、こうした都市近郊の生産者はさまざまな耕作環境で営農しているため、生産者が化学合成農薬を使用していなくても周辺圃場の影響により有機農産物とすることが困難な場合があります。このため栽培内容を、生活クラブと生産者との二者間で確認するあっぱれ育ち・はればれ育ちと位置づけています。都市近郊という生産空間の制約のうえで化学合成農薬削減をすすめていきます。

調味料、調理素材、惣菜・麺類軽食(ビオサポ食材セット、美食百彩)、飲料、菓子、防災用品、酒、健康食品などの加工食品の各ジャンルにおいては、基本姿勢にのっとりながら、それぞれのジャンルにおける開発や改良の取組みをすすめます。

*ビジョンフード:生活クラブでは、米・牛乳・鶏卵・食肉・青果物を「ビジョンフード」と呼びます。さまざまな加工食品の原料にもなり、家庭で消費する基本の食材である「一次産品」を大切にしています。

生活クラブでは、食品包装の上げ底の廃止、華美な包装の抑制や簡素化、詰め替え容器の普及拡大、リユースびん*の普及など、できるだけ廃棄物を発生させない観点から、容器包装の減量を行なってきました。また、ガラスびんの多用、塩素系樹脂の不使用、缶容器コーティング材の環境ホルモン対策の実施など、容器包装の「安全・健康・環境」も最大限に追求してきました。しかし日本の社会においては、機能性や経済性を重視して容器包装が選ばれてきた経過があり、結果として生活クラブにおいてもプラスチック製容器包装の取扱量が拡大してきているのが現状です。生活クラブとしては、あらためて基本理念である容器包装の「安全・健康・環境」を念頭に、プラスチックを使用する場合には、安全性に疑いのある添加剤は使わないこととします。

また、2030年までのSDGs達成貢献や2050年までの温室効果ガス(GHG)排出実質ゼロをめざすパリ協定実現が求められ、世界的にもサーキュラーエコノミー*(Circular Economy 循環経済)への移行が大きな課題となっています。生活クラブは、容器包装からのGHG排出削減や原材料段階における環境負荷の低減をすすめます。そしてできるだけ早期に、水平リサイクル可能な材の拡大やプラスチックの単一素材化など、サーキュラーエコノミーを推進できる包材設計への転換をめざします。

*リユースびん:1回で使用が終わるのではなく、洗って繰り返し使用されるびん。

*サーキュラーエコノミー:

サーキュラーエコノミーの3原則(英国のエレン・マッカーサー財団) 1. 廃棄物と汚染を生み出さないこと

2. 製品や素材を(高い価値の状態のまま)流通・循環させ続けること

3. 自然を再生させること

生活クラブの自主基準

生活クラブでは、消費を通して健康で安心な社会をめざす「生活クラブの消費材10原則」に基づき、組合員と提携生産者が話し合い、それぞれの消費材について分野ごとに生活クラブ独自の自主基準を定めています。

【2025年7月1日更新】

もくじ

消費材10原則に基づく自主基準

第1原則 安全性を追求します

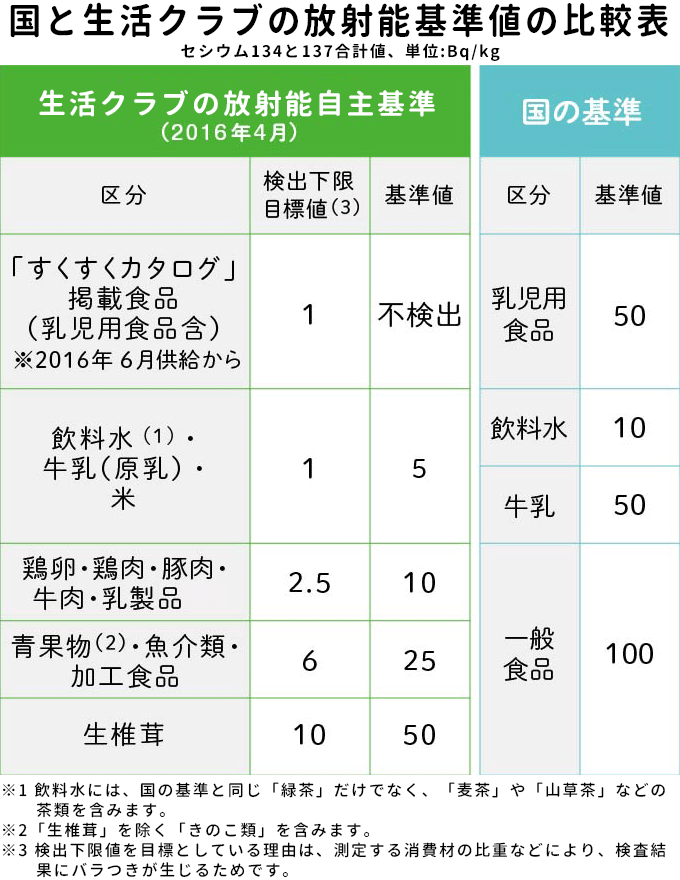

食品添加物や農薬の使用を限りなく削減するとともに、独自の放射能検査を実施することで食品の安全を確かなものとします。人体や食品に直接触れるものへの化学物質の使用についても安全性を追求します。

-

●農薬の不使用または指定した毒性の強い農薬の削減を推奨

●農薬の不使用または指定した毒性の強い農薬の削減を推奨

-

●プラスチック製容器包装に使用される安全性に不安のある添加剤不使用推奨

●プラスチック製容器包装に使用される安全性に不安のある添加剤不使用推奨

-

●国の認定820品目に対して、表示義務のある加工食品は86品目のみを許容

●国の認定820品目に対して、表示義務のある加工食品は86品目のみを許容 -

●自主基準値を超える消費材の供給停止

●自主基準値を超える消費材の供給停止

たとえば...

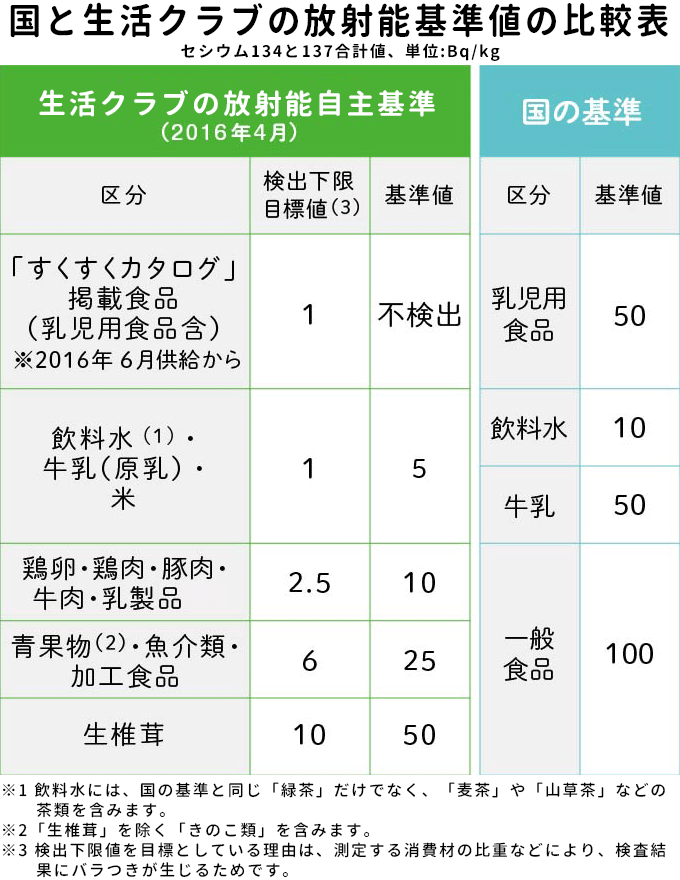

生活クラブの野菜は、残留農薬が国の基準の10分の1以下、放射能も4分の1以下(生椎茸は2分の1)と厳しく定め、安全性を追求しています。

「あっぱれ育ち」や「はればれ育ち」など化学合成農薬と化学肥料の不使用や削減をさらにすすめた取組みもしています。

生活クラブの野菜は、残留農薬が国の基準の10分の1以下、放射能も4分の1以下(生椎茸は2分の1)と厳しく定め、安全性を追求しています。

「あっぱれ育ち」や「はればれ育ち」など化学合成農薬と化学肥料の不使用や削減をさらにすすめた取組みもしています。

第2原則 遺伝子操作された原材料は受け入れません

生命の倫理に反し、企業による種の支配を招く“食べ物の遺伝子操作”に反対します。原材料だけでなく、飼料などにおいても遺伝子組み換えのものは使わないことを基本とします。

-

●万が一、原材料に遺伝子組み換え作物を使用する場合はその旨を表示

●万が一、原材料に遺伝子組み換え作物を使用する場合はその旨を表示

-

●遺伝子組み換え飼料の不使用を推奨

●遺伝子組み換え飼料の不使用を推奨

- 【例】「甘口カレールウフレーク」

包材の裏面に「遺伝子組み換え対策情報」が記載されています

包材の裏面に「遺伝子組み換え対策情報」が記載されています -

「食べるカタログ」には、対策状況がわかるマークが表示されています

「食べるカタログ」には、対策状況がわかるマークが表示されています

たとえば...

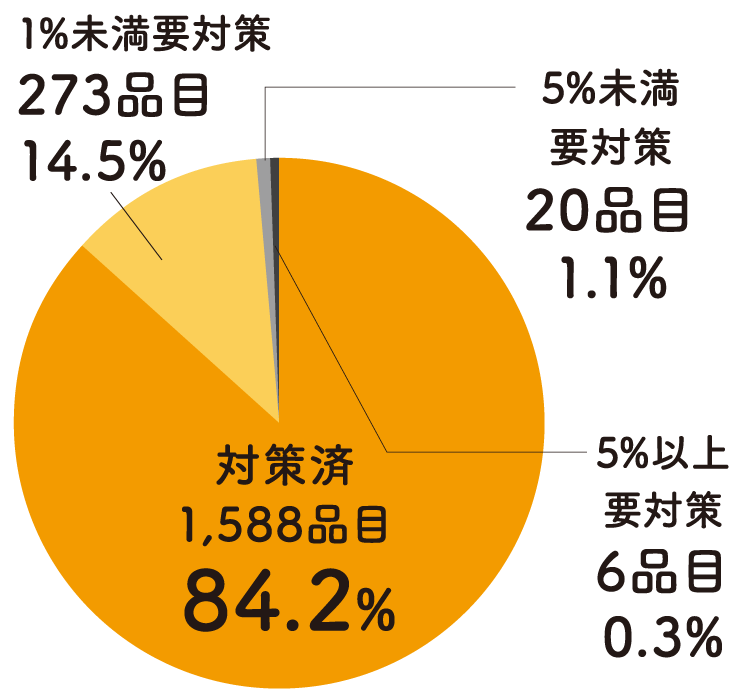

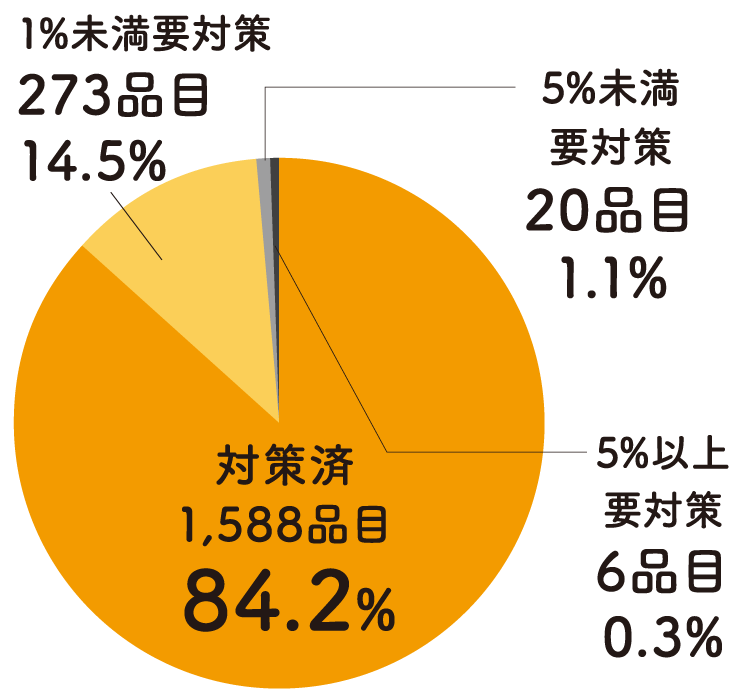

生産者の協力のもと、消費材の原材料を遺伝子組み換えでないものに変える対策を行なっています。

キャンディに使う「水あめ」にGMトウモロコシが含まれる疑いがあったためサツマイモ由来に切り替えるなど、ひとつひとつの原材料から遺伝子組み換え作物を取り除いてきました。遺伝子組み換え作物が使われる可能性のある消費材1,887品目のうち、1,588品目の対策が終了しています(2024年3月末現在)。さらに、カタログやeくらぶでは視覚的に判断できるように、下のようなマークで表示しています。

生産者の協力のもと、消費材の原材料を遺伝子組み換えでないものに変える対策を行なっています。

キャンディに使う「水あめ」にGMトウモロコシが含まれる疑いがあったためサツマイモ由来に切り替えるなど、ひとつひとつの原材料から遺伝子組み換え作物を取り除いてきました。遺伝子組み換え作物が使われる可能性のある消費材1,887品目のうち、1,588品目の対策が終了しています(2024年3月末現在)。さらに、カタログやeくらぶでは視覚的に判断できるように、下のようなマークで表示しています。

またそれ以外にも、肉・卵・牛乳などについては畜産飼料の非遺伝子組み換え(NON-GM)も実現しています。

●GM対策済消費材の割合

[2024年3月末現在]

※GM要対策=主要原材料では遺伝子組み換え作物は使っていませんが、酸化防止剤(ビタミンEやビタミンC )、香料の抽出に使用されるアルコールなどで、分別されていない原材料を使っています。

第3原則 国内の自給力を高めます

共同購入を通じて、生命の産業である農業・林業・漁業・畜産業の持続力を高めます。飼料や原材料についても国内自給力の向上をはかり、持続できる生産体系と食料の安定確保、地域の環境保全に尽力します。

-

●担い手や環境教育の機会づくりを推奨

●担い手や環境教育の機会づくりを推奨

-

●国産畜種の導入を推奨

●国産畜種の導入を推奨

-

●国産原材料(8割以上)の使用を推奨

●国産原材料(8割以上)の使用を推奨 -

たとえば...

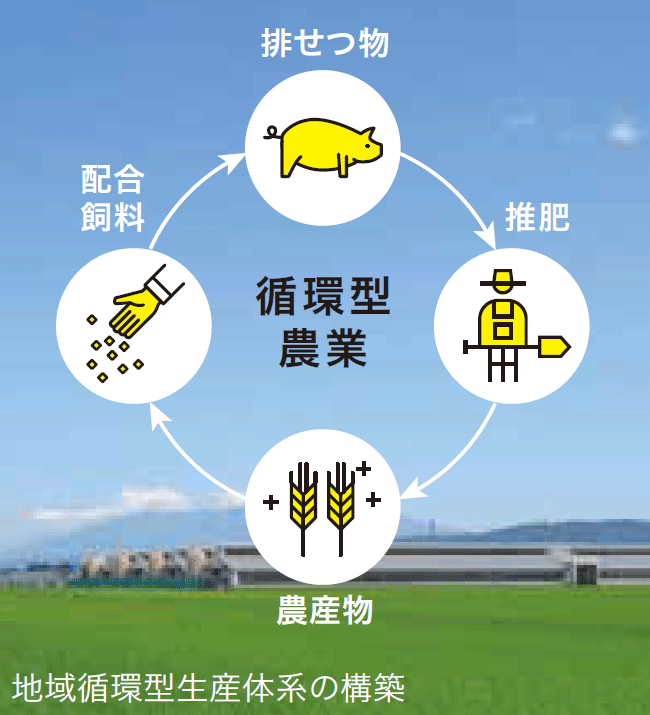

国内自給力を高める「循環型農業」の取組みを各地で広げています。提携生産地の山形県庄内地方は全国でもいち早く飼料用米の栽培を始めた地域で、その飼料用米を豚が食べ、排せつ物が有機肥料となって野菜や飼料用米を育むといった、国産資源の循環のしくみによって自給力を高めています。

国内自給力を高める「循環型農業」の取組みを各地で広げています。提携生産地の山形県庄内地方は全国でもいち早く飼料用米の栽培を始めた地域で、その飼料用米を豚が食べ、排せつ物が有機肥料となって野菜や飼料用米を育むといった、国産資源の循環のしくみによって自給力を高めています。

第4原則 公正で責任ある原材料の調達をめざします

原材料の生産環境における生物多様性や、生産に従事する人々の人権に配慮した責任ある調達をめざします。また、外国産原材料・海外産品にもフェアトレードとトレーサビリティを追求します。

-

●生産者の自立を助ける輸入原材料の使用を推奨

●生産者の自立を助ける輸入原材料の使用を推奨

-

●消費材に20%以上配合している外国産原材料について、生産者や安全性などを調査

●消費材に20%以上配合している外国産原材料について、生産者や安全性などを調査

-

-

生産者は毎年、収穫時期の7月に産地のブラジルを訪ね、「森のコーヒー」の点検を行っています

生産者は毎年、収穫時期の7月に産地のブラジルを訪ね、「森のコーヒー」の点検を行っています

たとえば...

インドネシアやベトナム産の養殖エビなど海外の生産物の場合も、現地に足を運び生産者との信頼関係を築くことを大切にしています。自然環境を壊さない養殖方法を選ぶなど、責任ある調達によって、現地の生産者の持続的な生産や経済的自立を支えるよう努めています。

インドネシアやベトナム産の養殖エビなど海外の生産物の場合も、現地に足を運び生産者との信頼関係を築くことを大切にしています。自然環境を壊さない養殖方法を選ぶなど、責任ある調達によって、現地の生産者の持続的な生産や経済的自立を支えるよう努めています。

第5原則 素材本来の味を大切にします

人工的に精製された化学調味料には頼らず、素材本来の味を大切にします。そして、さまざまな食材をバランスよく食べる知恵や文化を共有し、健康で豊かな食を実現します。

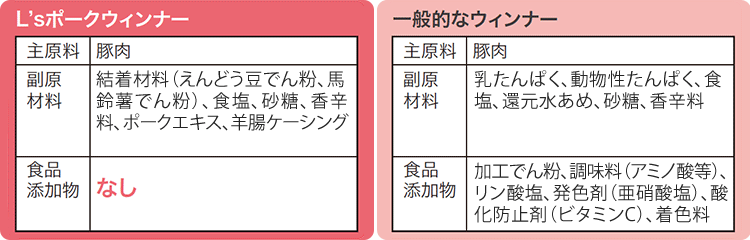

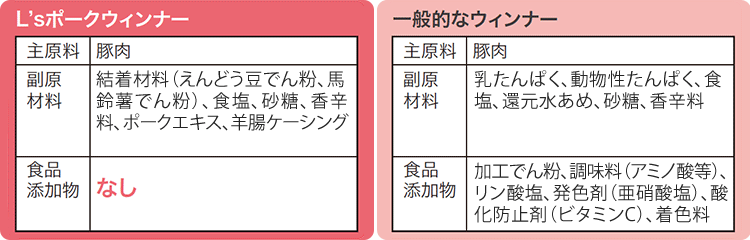

L’sポークウィンナーと一般的なウィンナーの比較

たとえば...

生活クラブの餃子は、肉、野菜、調味料、皮に使う小麦粉まで、提携生産者の原材料を使った自然な味です。

市販のお惣菜の餃子のほとんどは、食品添加物である「調味料(アミノ酸等)」などが入っていますが、生活クラブでは食品添加物は不使用です。

生活クラブの餃子は、肉、野菜、調味料、皮に使う小麦粉まで、提携生産者の原材料を使った自然な味です。

市販のお惣菜の餃子のほとんどは、食品添加物である「調味料(アミノ酸等)」などが入っていますが、生活クラブでは食品添加物は不使用です。

第6原則 有害化学物質を削減します

“疑わしきは使わず”という予防原則に基づき、健康をおびやかし環境を破壊するおそれのある化学物質の使用を減らすとともに、環境への放出を削減します。

-

●製造現場では手洗い用の合成洗剤をやめ、せっけんの使用を推奨

●製造現場では手洗い用の合成洗剤をやめ、せっけんの使用を推奨

-

●環境ホルモン物質を含む原料の不使用を推奨

●環境ホルモン物質を含む原料の不使用を推奨

-

-

L’s肉厚わかめの生産者である重茂漁協の生産加工場では合成洗剤を使用していません

L’s肉厚わかめの生産者である重茂漁協の生産加工場では合成洗剤を使用していません

たとえば...

生活クラブでは、合成洗剤は使わずせっけんを使う活動をすすめています。せっけんは水で薄まると短時間で分解されるので、環境への負荷が少なくて済みます。組合員のせっけんの共同購入により、一般的な合成洗剤を使えば排出されていたはずの合成界面活性剤を削減することができます。

生活クラブでは、合成洗剤は使わずせっけんを使う活動をすすめています。せっけんは水で薄まると短時間で分解されるので、環境への負荷が少なくて済みます。組合員のせっけんの共同購入により、一般的な合成洗剤を使えば排出されていたはずの合成界面活性剤を削減することができます。

第7原則 3Rを推進し、さらなる資源循環をすすめます

消費材の生産、流通、消費段階での3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進します。最終的に処分せざるをえない廃棄物を削減し、さらなる資源循環をめざします。

●ガラス素材のリユースびん(Rびん)の使用を推奨

たとえば...

生活クラブの醤油、酢、みりんなどのびんは共通のリユースびんを使っています。このようにびんを回収して洗い、くり返し使うなど「グリーンシステム」の取組みにより、ごみを削減することができます。

びんに刻印されたRマークが、リユースびんの目印です

たとえば...

生活クラブの醤油、酢、みりんなどのびんは共通のリユースびんを使っています。このようにびんを回収して洗い、くり返し使うなど「グリーンシステム」の取組みにより、ごみを削減することができます。

びんに刻印されたRマークが、リユースびんの目印です

第8原則 温室効果ガスの排出削減をすすめます

消費材の生産から流通、消費、廃棄に至るすべての過程で排出する温室効果ガスについて、未来の責任を果たすべく、長期的な視野に立った数値目標をもって継続的に削減をすすめます。

2025年度に、消費材の全分野を対象とした温室効果ガス(GHG)削減推進基準を新設

2025年度に、消費材の全分野を対象とした温室効果ガス(GHG)削減推進基準を新設

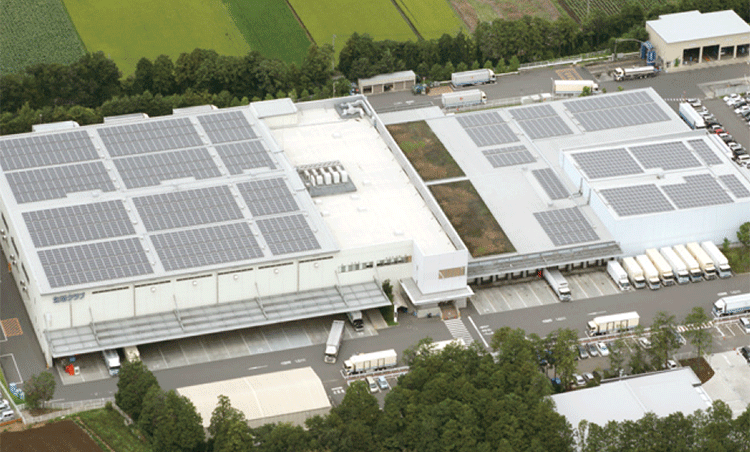

年間18000MWhの発電量を見込む、生活クラブのメガソーラー「庄内・遊佐太陽光発電所」(山形県飽海郡遊佐町)

たとえば...

CO2の排出量が多い物流や、生活クラブの事業所で、具体的な「CO2削減行動基準」を定めて省エネ等を行っています。施設の屋上に太陽光パネルを設置するなどの、CO2の排出を抑える取組みもしています。今後、生産者の施設での省エネや温室効果ガス削減にも取組みを広げる計画です。

CO2の排出量が多い物流や、生活クラブの事業所で、具体的な「CO2削減行動基準」を定めて省エネ等を行っています。施設の屋上に太陽光パネルを設置するなどの、CO2の排出を抑える取組みもしています。今後、生産者の施設での省エネや温室効果ガス削減にも取組みを広げる計画です。

第9原則 積極的に情報を開示します

安全・健康・環境に影響を及ぼす情報については、たとえ不利益につながる情報であっても、積極的に開示します。

●原材料や消費材の残留農薬や重金属類、放射能などを自主的に検査し報告することを推奨

●放射能検査結果をwebで公開中

たとえば...

消費材の原材料表示を包材だけでなくカタログやWEBにも掲載し、「わかって食べる」ことを大切にしています。

東京電力福島第一原発事故による放射能汚染の懸念についても、放射能検査結果をデータベース化し、いつでもアクセスできるようにしています。

2011年から2025年5月現在までの検査数は16万5,584件です。

消費材の原材料表示を包材だけでなくカタログやWEBにも掲載し、「わかって食べる」ことを大切にしています。

東京電力福島第一原発事故による放射能汚染の懸念についても、放射能検査結果をデータベース化し、いつでもアクセスできるようにしています。

2011年から2025年5月現在までの検査数は16万5,584件です。

第10原則 独自基準を定め、自主的な管理をすすめます

原材料の調達から生産、流通の各段階で独自の基準を定めて、自主的な管理と点検をすすめます。そして、共に学び、高め合うことができる制度を継続・発展させます。

各自主基準の項目は「推奨目標」「必須項目」の二種類で構成しています。

推奨目標:到達・実現を推奨する内容

(例)除草剤の不使用、畜産での飼料米の導入、養殖での水産用医薬品の不使用など

必須項目:守るべき水準。

(例)許容していない食品添加物の不使用など

各自主基準の項目は「推奨目標」「必須項目」の二種類で構成しています。

推奨目標:到達・実現を推奨する内容

(例)除草剤の不使用、畜産での飼料米の導入、養殖での水産用医薬品の不使用など

必須項目:守るべき水準。

(例)許容していない食品添加物の不使用など

たとえば...

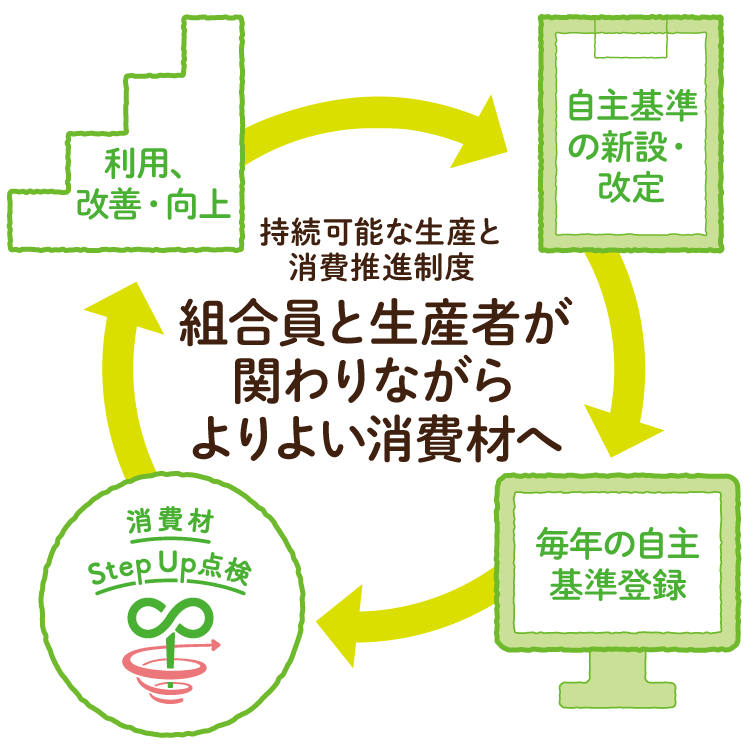

組合員が生産現場を訪問し自主基準への到達度を確認(消費材Step Up点検)。生産者だけでなく組合員自身がよりよい消費材づくりに関わるしくみがあります。

1997~2017年度にかけて、合計1,174回実施しました。

2024年度は32企画が実施され、281人の組合員が参加しました。

組合員が生産現場を訪問し自主基準への到達度を確認(消費材Step Up点検)。生産者だけでなく組合員自身がよりよい消費材づくりに関わるしくみがあります。

1997~2017年度にかけて、合計1,174回実施しました。

2024年度は32企画が実施され、281人の組合員が参加しました。

2018年10月に㈱平牧工房で行われた生活クラブ(連合会)によるスライスロースハムの「現地点検」

★『生活クラブOPINION』2018年8月1回号、2019年5月4回号の記事を再構成して転載しました。

【2025年7月 更新】

生活クラブの自主基準 基本姿勢(ダイジェスト)

2030行動宣言・全分野共通

2015年、国連で合意された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)」は、貧困や飢餓、気候危機など人類全体の課題を解決するための17の世界的目標で、169のターゲットが定められています。コロナ禍や紛争により、2030年までの達成は後退してしまいましたが、2024年の国連の「未来サミット」では、SDGs達成の取組みを加速することが約束されています。

生活クラブではこれまでも、生産から消費、廃棄に至るすべての過程で「安全・健康・環境」を最大限に追求し、2015年からは “サステイナブルなひと、生活クラブ” をスローガンとして掲げ、SDGsの理念に先んじた、かつSDGsにとまらない独自の実践をともなった活動をすすめてきました。さらに段階的な検討を経て、2023年に「第二次2030行動宣言」を採択するに至っています。

この度、全分野においてこの「2030行動宣言」を踏まえ、自主基準の「推奨目標」を豊富化しました。行動宣言のなかでもより重要度の高い事項に関し、SDGs達成貢献のため「推奨目標」を定めて成文化しています。

【参考】「2030行動宣言」11の重要目標

生活クラブではこれまでも、生産から消費、廃棄に至るすべての過程で「安全・健康・環境」を最大限に追求し、2015年からは “サステイナブルなひと、生活クラブ” をスローガンとして掲げ、SDGsの理念に先んじた、かつSDGsにとまらない独自の実践をともなった活動をすすめてきました。さらに段階的な検討を経て、2023年に「第二次2030行動宣言」を採択するに至っています。

この度、全分野においてこの「2030行動宣言」を踏まえ、自主基準の「推奨目標」を豊富化しました。行動宣言のなかでもより重要度の高い事項に関し、SDGs達成貢献のため「推奨目標」を定めて成文化しています。

【参考】「2030行動宣言」11の重要目標

- 食料主権の考え方を基軸とした、国内生産の追求と、公正な調達を行ないます。

- 素材本来の味、食材にまつわる知恵や文化を大切にして健康で豊かな食の実現をはかります。

- 地球の生態系を維持するため、海や陸の環境保全と気候変動対策に取り組みます。

- 社会の存続をおびやかす危機への対策をすすめ、暮らしと未来を守ります。

- 原発のない社会をめざし、再生可能エネルギーの生産と普及に取り組みます。

- 誰もが個性を活かしながら、安心して生活を営める地域と社会をつくります。

- 貧困と孤立を見過ごさず、自立に向けて寄り添い、支え合い、多様な居場所と働き方をつくります。

- 非戦と共生の立場を貫き、平和で公正な社会をめざします。

- ジェンダー平等と多様な働き方を実現します。

- 他団体や行政と連携し、新たな環境保全活動に取り組みます。

- 情報開示と自主管理を基本とし、自ら考え、決め、実行します。

温室効果ガス(GHG)削減推進基準

生活クラブでは「持続可能な開発目標SDGs(Sustainable Development Goals)」や「パリ協定」をふまえ、持続可能な生産と消費を推進するための「生活クラブの消費材10原則」を決定するとともに、生活クラブグループとして、2050年のCO2排出量を限りなくゼロにすることをめざし、CO2排出量を40%削減(2013年度比)する2030目標をかかげました。

温室効果ガスの継続的な削減をめざす、「生活クラブの消費材10原則」の第8原則の下に、全分野を対象として省エネルギーと創エネルギーに関する推奨基準を定め、消費材の製造段階でのGHG排出削減をすすめています。

本基準の対象は、基本的に、事業者が自らGHGを直接排出するScope1*や、他社から供給された電気や熱を利用することで間接的に排出するScope2を対象としています。その他の間接的な排出であるScope3については、将来的な課題と位置づけます。

*Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

【出典】環境省ウェブサイト「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム 『脱炭素経営』の総合情報プラットフォーム」

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate.html

(2025年7月1日閲覧)

温室効果ガスの継続的な削減をめざす、「生活クラブの消費材10原則」の第8原則の下に、全分野を対象として省エネルギーと創エネルギーに関する推奨基準を定め、消費材の製造段階でのGHG排出削減をすすめています。

本基準の対象は、基本的に、事業者が自らGHGを直接排出するScope1*や、他社から供給された電気や熱を利用することで間接的に排出するScope2を対象としています。その他の間接的な排出であるScope3については、将来的な課題と位置づけます。

*Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

【出典】環境省ウェブサイト「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム 『脱炭素経営』の総合情報プラットフォーム」

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate.html

(2025年7月1日閲覧)

畜産基準

国内の畜産は、輸入飼料やエネルギー価格の高騰、生産者の高齢化や後継者の問題、家畜伝染病への対応と防疫など、「持続可能な生産と消費」を脅かす多くの要因に取り囲まれています。こうした状況における生活クラブの畜産基準の基本姿勢は、畜産物を私たちの食生活に必要不可欠な材と位置づけ、食料の安全保障の観点にもとづき国内自給の追求をはかることが主軸となります。環境に配慮し地域農業と密着した耕畜連携体制を構築し、循環型生産体系をめざすことが基本です。また、種の自主管理による畜種の選択、家畜の健康をふまえた飼育方法、家畜の飼料にいたってもNON-GMO*や国内自給飼料の追求をめざす方針を貫きます。

基本姿勢は以下の3つとなります。

基本姿勢は以下の3つとなります。

- 「国内自給力の向上」

日本国内で育て、安定的な生産を維持し、種から生産管理できる品種の活用・拡大を推進します。畜産飼料の自給率を高めるとともに、NON-GMO飼料の取組みをすすめ、飼料の国産自給化と堆肥循環など地域内農業の循環体系づくりをめざします。 - 「飼料添加物の不使用」

畜種に応じた飼料添加抗生物質の不使用、抗菌性物質(抗生物質、合成抗菌剤)の不使用をすすめます。 - 「食料の安定供給の確保」

家畜伝染病への対策として、防疫管理体制の強化をはかります。また、不測の事態を想定した危機管理とリスク分散に向けた体制づくりをすすめます。

ジャンル別の政策としては、酪農・牛肉においては、人間の食物(穀物)をより侵食しない品種の導入、乳肉一貫生産の産地モデルづくりをすすめていきます。鶏卵・鶏肉においては、国産鶏種の取組みを推進します。豚肉においては、純粋種の交配による三元豚、四元豚による、国内で完結する繁殖からの肥育の一貫生産を持続します。

*NON-GMO:遺伝子組み換え(Genetically Modified Organism=GMO)でない、つまり「遺伝子組み換え作物ではない」ことを意味します

農業基準

人間の生存になくてはならない農産物。しかし日本では現在、農業従事者の高齢化や生産人口の減少という国内農業の危機的事態、また、気候危機や世界規模の感染症、海外での紛争による穀類の輸出制限などの世界規模での問題にも直面しています。こうした状況のなかで、持続的・安定的な生産体制と次世代の農業者の育成に向け、農業における生産と消費を生産者と消費者の自主的コントロールによって再構築していくために、本基準を策定し活用していきます。

基本姿勢は以下の3つとなります。

基本姿勢は以下の3つとなります。

- 「化学合成農薬の削減(食の安全)」

野菜(あっぱれ育ち野菜・はればれ育ち野菜)、果物(有機農産物・特別栽培農産物)、水稲(共同開発米・とことん共生米)の化学合成農薬削減をすすめます。野菜と果実については、毒性の強い農薬の不使用をめざし、さらなる農薬削減をすすめます。 - 「持続可能な農業」

気候危機に適応した持続可能な農業生産を追求します。気候変化の影響を最小限に抑える工夫や技術を導入し、安定した農業が可能になる取組みを行ないます。また、誰もが農業を続けられるような農業技術の導入、農業における人権の尊重や労働安全の取組みをすすめます。 - 「食料の安定供給の確保」

農業従事者が国内で安定的に農産物を栽培できる取組みをすすめます。国内生産を基本としながら、バナナなど国内では栽培が難しい品目については輸入青果物を扱います。輸入青果物については、「共生と連帯を基本としたフェアトレード」を優先し、生産履歴・適切な労働環境が明らかであることをめざします。

すべての農産物において、化学合成農薬や抗生物質などの使用削減をめざします。また、遺伝子組み換え・ゲノム編集など遺伝子操作を行なった青果物は取り組まないことを基本とします。農薬の使用については、農薬の本質である自然環境や生物にとっての毒性を問題ととらえ、基本的に否定の立場をとります。「栽培期間中、合成化学農薬、化学肥料不使用」であることをめざし、農薬の使用が不可避である場合は、毒性の弱い農薬の使用を基本とします。毒性の強弱と散布回数の相関関係を鑑みながら、毒性の弱い農薬使用を最優先課題とし、農薬の散布回数の削減を次期課題とします。

野菜については、毒性の高い農薬を使わない、あっぱれ育ち野菜・はればれ育ち野菜の品目拡大をすすめます。生活クラブの野菜は、関東地方の提携生産者との出会いからスタートしていますが、こうした都市近郊の生産者はさまざまな耕作環境で営農しているため、生産者が化学合成農薬を使用していなくても周辺圃場の影響により有機農産物とすることが困難な場合があります。このため栽培内容を、生活クラブと生産者との二者間で確認するあっぱれ育ち・はればれ育ちと位置づけています。都市近郊という生産空間の制約のうえで化学合成農薬削減をすすめていきます。

漁業基準

厳しさを増す国内の漁業の状況のなかで、私たちが将来にわたって日本の水産物を食べ続けていくためには、有限である水産資源を管理しながら持続的に消費することが大切です。また、海洋環境を守るための積極的な取組みも求められます。

食料自給の観点からも、漁業地域の過疎や後継者不足の解決をめざすこと、そして、水産物の価値を再認識し魚食文化を育む取組みが重要です。消費者は多種多様な水産資源に理解を深め、漁業者・漁業団体の現状を理解し協同していくことが求められます。

生活クラブは、これら「持続的な生産と消費」、「国内自給力の向上」、「安全・健康・環境の推進」を主軸に、第二次水産政策(2023年策定)にもとづき取組みをすすめます。

- 「資源管理と持続的消費」

水産物の資源管理を前提とし、持続的消費を通じて国内の水産業を守り、食料自給力の向上をめざします。 - 「海洋環境の保全」

海洋環境を汚すことがないよう暮らし方を見直すとともに、資源管理や自然との共存を大切にした持続可能な漁業を生産者とともにめざします。 - 「漁業地域との連携」

漁業地域の人々との連携を強め、地域づくりや地域の再生につながる関係づくりをすすめます。 - 「魚食文化を育む」

水産物の栄養価にあらためて着目し、魚食活用をすすめる活動を展開し、バランスのとれた食生活や食文化の定着をめざします。 - 「水産加工食品の取組み」

国内の多様な水産加工食品の取組みをすすめることにより、地域の豊かな食文化を守り育みながら、水産物の利用を拡大して漁業を支えます。 - 「栽培漁業・養殖漁業の取組み」

天然魚の資源管理とともに、栽培漁業や養殖漁業に対する認識を深め取組みをすすめます。 - 「輸入水産物の取組み」

輸入が避けられない水産物については、生産地の環境保全、資源管理や人権問題に配慮したうえで、国内漁業への影響にも留意しながら取り組みます。 - 「生産者との交流・学びの機会創出」

組合員が水産資源や産地の状況・課題への理解を深めること、生産者が共同購入方針への理解を深めること、その両方を課題とし、対話や交流会の定期開催などを通じて課題解決と相互理解をはかります。

加工食品基準

国内生産・国産原材料の使用を基本とし、「安心」・「安全」・「品質」および「おいしさ・適正価格」を基軸に消費材開発・再開発を行ないます。また、加工食品に使用する原材料は生活クラブのビジョンフード*(米・牛乳・鶏卵・畜肉・野菜など)や提携生産者の調味料・調理素材を可能な限り使用し、多様な開発を行ない、共同購入の推進によって国内自給力向上に貢献します。また、農産物提携生産者および関連団体と連携し、加工食品原料の安定確保をすすめます。

基本姿勢は以下の3つとなります。

基本姿勢は以下の3つとなります。

- 「国内生産の追求とトレーサビリティ」

提携生産者の米・牛乳・鶏卵・畜肉・野菜、調味料・調理素材を可能な限り使用した開発を行います。また原材料のトレーサビリティを追求し情報開示を行ないます。国産原料の使用が難しい場合に限り、「共生と連帯を基本理念としたフェアトレード」を優先した輸入原材料の使用を許容します。 - 「不要な添加物や遺伝子操作を行なった食物の不使用」

「疑わしいものは使用せず」を原則に、安全性に不安のあるものや不要なもの(食品添加物、遺伝子組み換え・ゲノム編集されたものなど)は使用しません。どうしても必要なものは使用量を最小限にとどめます。原材料・食品添加物・キャリーオーバーおよび加工助剤・製造方法および各種検査結果は、原則的にすべて開示します。 - 「品質の追求と豊かな食の実現」

素材のよさを最大限に引き出すとともに、素材が持つ栄養価や風味を生かす製法を追求します。原材料は、適切な品質管理により高い品質を維持します。

調味料、調理素材、惣菜・麺類軽食(ビオサポ食材セット、美食百彩)、飲料、菓子、防災用品、酒、健康食品などの加工食品の各ジャンルにおいては、基本姿勢にのっとりながら、それぞれのジャンルにおける開発や改良の取組みをすすめます。

*ビジョンフード:生活クラブでは、米・牛乳・鶏卵・食肉・青果物を「ビジョンフード」と呼びます。さまざまな加工食品の原料にもなり、家庭で消費する基本の食材である「一次産品」を大切にしています。

生活用品基準

生活用品は、衣・食・住をはじめ、健康で安心して快適に暮らすため、また暮らしをより豊かにするための用品も含む広範な領域を持ちます。持続的生産が可能な国内資源を有効活用することや、化学物質を削減し環境負荷を低減させることが重要であると同時に、これまで培われてきた伝統や文化を継承し、生活文化や伝統技術を未来につないでいくことも大切な役割です。それらの実現のために、地域資源(原材料・技術・文化・人材)や再生原料などを積極的に活用した製品の選定および取組みをすすめます。

すべての生活用品において、「疑わしきものは使用せず」を原則に、健康を脅かし、環境を破壊するおそれのある化学物質は、使用を減らすとともに環境への放出を削減します。また、遺伝子操作された原料は、食品に準じた問題意識を共有し、不使用を推進します。

生活用品については、安全性・環境に配慮し、耐久性に優れた製品の取組みを推進します。PRTR法*対象物質の不使用、環境ホルモン物質の不使用をめざします。森林資源などの有効活用をはかり、石油由来プラスチックを使用しない製品の取組みを推進します。また、誰もが使いやすい設計、バリアフリー・ユニバーサルデザイン(共用品)、地域資源を活用した製品、輸入製品の場合はフェアトレード認証品を推奨します。

せっけん・化粧品は、人体への安全性が高く、環境に配慮した製品の取組みを行ないます。

*PRTR法:化学物質排出把握管理促進法。人の健康や生態系に有害な化学物質の環境への排出量や移動量を、事業者が把握し国に届け出をし、公表する制度。

すべての生活用品において、「疑わしきものは使用せず」を原則に、健康を脅かし、環境を破壊するおそれのある化学物質は、使用を減らすとともに環境への放出を削減します。また、遺伝子操作された原料は、食品に準じた問題意識を共有し、不使用を推進します。

生活用品については、安全性・環境に配慮し、耐久性に優れた製品の取組みを推進します。PRTR法*対象物質の不使用、環境ホルモン物質の不使用をめざします。森林資源などの有効活用をはかり、石油由来プラスチックを使用しない製品の取組みを推進します。また、誰もが使いやすい設計、バリアフリー・ユニバーサルデザイン(共用品)、地域資源を活用した製品、輸入製品の場合はフェアトレード認証品を推奨します。

せっけん・化粧品は、人体への安全性が高く、環境に配慮した製品の取組みを行ないます。

*PRTR法:化学物質排出把握管理促進法。人の健康や生態系に有害な化学物質の環境への排出量や移動量を、事業者が把握し国に届け出をし、公表する制度。

容器包装基準

生活クラブでは、食品包装の上げ底の廃止、華美な包装の抑制や簡素化、詰め替え容器の普及拡大、リユースびん*の普及など、できるだけ廃棄物を発生させない観点から、容器包装の減量を行なってきました。また、ガラスびんの多用、塩素系樹脂の不使用、缶容器コーティング材の環境ホルモン対策の実施など、容器包装の「安全・健康・環境」も最大限に追求してきました。しかし日本の社会においては、機能性や経済性を重視して容器包装が選ばれてきた経過があり、結果として生活クラブにおいてもプラスチック製容器包装の取扱量が拡大してきているのが現状です。生活クラブとしては、あらためて基本理念である容器包装の「安全・健康・環境」を念頭に、プラスチックを使用する場合には、安全性に疑いのある添加剤は使わないこととします。

また、2030年までのSDGs達成貢献や2050年までの温室効果ガス(GHG)排出実質ゼロをめざすパリ協定実現が求められ、世界的にもサーキュラーエコノミー*(Circular Economy 循環経済)への移行が大きな課題となっています。生活クラブは、容器包装からのGHG排出削減や原材料段階における環境負荷の低減をすすめます。そしてできるだけ早期に、水平リサイクル可能な材の拡大やプラスチックの単一素材化など、サーキュラーエコノミーを推進できる包材設計への転換をめざします。

*リユースびん:1回で使用が終わるのではなく、洗って繰り返し使用されるびん。

*サーキュラーエコノミー:

サーキュラーエコノミーの3原則(英国のエレン・マッカーサー財団)

2. 製品や素材を(高い価値の状態のまま)流通・循環させ続けること

3. 自然を再生させること

サーキュラーエコノミーとは「再生可能エネルギーに依存し、有害な化学物質の使用を最小化・追跡管理した上で、製品・部品・材料・資源の価値が可能な限り長期に渡って維持され、資源の使用と廃棄物の発生が最小限に抑えられる経済システム」(サーキュラーエコノミー・ジャパン)

微生物基準

生活クラブにおける微生物、衛生管理についての基本姿勢は以下になります。

- 「食品を扱うものとしての衛生管理の責任」

生活クラブの共同購入において、食品を扱うのは食品生産者、事業者、生協、組合員までにわたります。どの段階であっても危害の発生要因になりうるということを認識して、それぞれに衛生管理を徹底する責任があります。 - 「薬品に頼りすぎない衛生管理」

生活クラブでは、薬剤多用による過剰な殺菌は行なわないという基本姿勢で、共同購入事業をすすめています。この方針では、不要な薬品を使用して無菌状態の食品を製造流通するよりも、さらに難しい衛生管理が求められます。保存料などを使用しないことで賞味期限や保存条件に厳しい要求がされている消費材があることをよく理解して、共同購入をすすめます。 - 「基準運用の考え方」

生活クラブが取り扱う消費材のうち、微生物検査による危害管理が必要と考えられる品目に微生物基準を設定します。生活クラブ微生物基準は、公的基準と、公的基準に設定されていない品目まで網羅した日本生協連微生物基準、この2つを参考に策定しました。本基準は組合員へ供給する材の衛生管理に関する指針とし、生活クラブ連合会が行なう物流品検査における「望ましい数値」として、提携生産者のさらなる衛生管理の貢献につながるものとなります。

「持続可能な生産と消費」推進制度(消費材Step Up点検)

SDGs(持続可能な開発目標)と消費材10原則

「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」とは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のこと。公正で持続可能な社会づくりに向けての目標が示されており、貧困や飢餓、教育やエネルギー、気候変動などのさまざまな分野を包括しています。世界共通の “ものさし” となるこのSDGsの考え方は、消費材10原則にも反映しています。

パリ協定と消費材10原則

地球温暖化対策の新しい国際ルールである「パリ協定」は、2016年に発効しました。世界の平均気温上昇を産業革命前の2℃未満(努力目標1.5℃)に抑え、21世紀後半には温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標にしています。生活クラブでは従来から温室効果ガス削減への取組みを推進してきましたが、消費材10原則はこのパリ協定も踏まえて作成しています。

生活クラブ2030行動宣言

「生活クラブ2030行動宣言」は、SDGsの理念に通じ、かつSDGsに留まらない生活クラブの取組みの中から、さらに推進すべきことをまとめた宣言です。

11の重要目標を掲げ、サステイナブルな未来の実現をめざしています。

その取組みの一つひとつは、生活クラブにかかわるすべての人々の行動原則である「Think&Act」に基づいています。

11の重要目標を掲げ、サステイナブルな未来の実現をめざしています。

その取組みの一つひとつは、生活クラブにかかわるすべての人々の行動原則である「Think&Act」に基づいています。

関連ニュース・記事

生活クラブをはじめませんか?

42万人が選ぶ安心食材の宅配生協です

新規加入で値引き&クーポンプレゼント