トップ 〉 活動・とりくみ 〉 食の安全へのとりくみ 〉 「持続可能な生産と消費」推進制度(消費材Step Up点検)

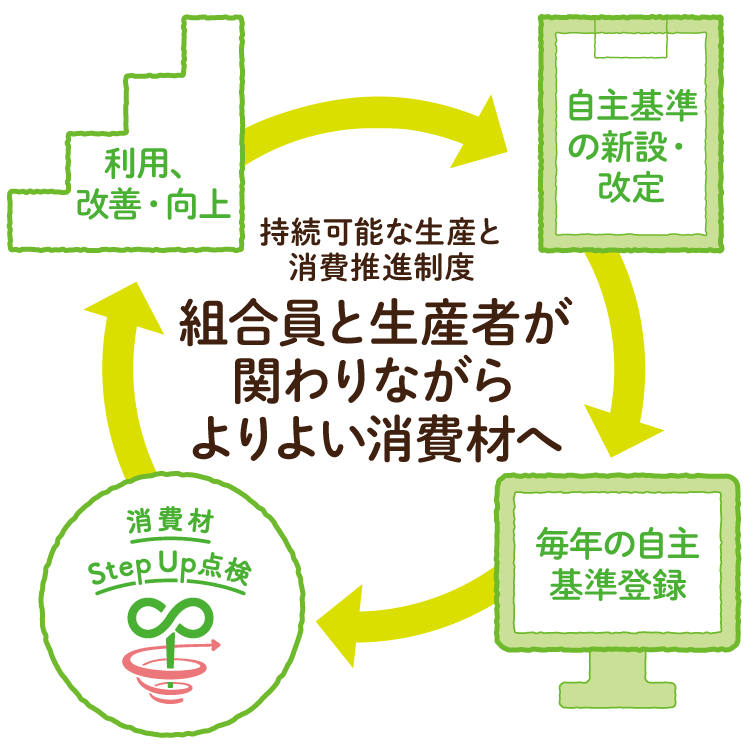

消費材の利用・改善・向上

●消費材をつくり育てる(生産者)

生産者は、組合員から出された意見や指摘を受け止め(時に検討し)、消費材の品質と生産管理レベルのさらなる向上に取り組みます。

●消費材のよさを知り、使って育てる(組合員)

組合員は、消費材の優れた点やおいしさの理由、生産者のこだわりなどについて、広報紙や会話などを通じて、多くの組合員に伝え、利用拡大につなげます。

自主基準の新設・改定

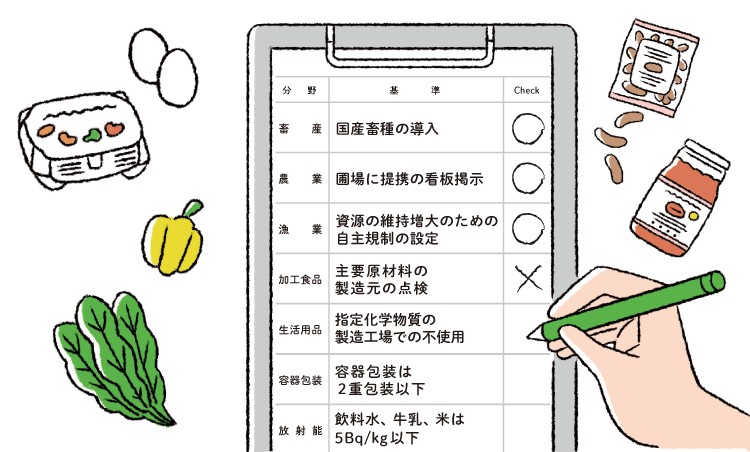

●生活クラブでは、消費材10原則に基づき、農業・漁業・畜産・加工食品・生活用品・容器包装・放射能の分野ごとに具体的に自主基準を定めています。

●自主基準には消費材に求める規格仕様と実現したい(目指すべき)推奨レベルがあります。必要に応じて自主基準は新設・改定がなされます。

自主基準の取り組み報告

●生産者は消費材ごとに、自主基準の達成度合いを点検します。その結果と生産者が消費材向上のために取り組んでいることを、生活クラブに毎年報告します。これを「自主基準登録」と呼びます。

消費材Step Up点検

●組合員は生産現場(製造現場や圃場など)を訪れ、消費材がどのようにつくられているかを確認します。現場では特に聞きたいこと、点検したい内容に的を絞って見ていきます。

●生産者は組合員の要望に応じて情報を開示し、消費材の原材料や生産工程、工場内の設備などを公開。組合員の質問に答えます。

●組合員は確認したことや意見を点検報告書にまとめ、生産者に伝えます。課題があった場合は指摘します。

生活クラブの消費材は、おいしさだけでなく安全性の高さにも定評があります。その品質を支えている活動のひとつが「消費材Step Up点検」です。組合員が生産現場を確認し、原料や生産環境などを点検しています。

2024年度には32回の点検が行なわれ、のべ281人の組合員が参加しました。

★生活クラブ食べるカタログ 2025年9月3回(37週)より転載しました。

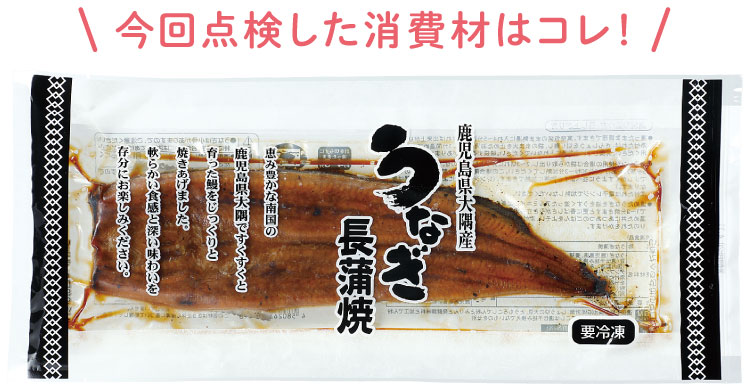

提携生産者:株式会社 おおさき町鰻加工組合

産地は鹿児島県大隅地区です。日本有数のシラスウナギの採捕地である志布志(しぶし)湾があります。消費材は、うなぎの養殖から加工までグループ会社で一貫生産。うなぎにタレを付けて焼きあげる工程を4回繰り返し、香ばしく仕上げています。

1. 加工前に3日ほど湧水につけたうなぎ。

2. 氷で締めたうなぎを捌きます。

3. 皮目を焼いたら手作業で返していきます。

4. タレ付けと焼く工程を4回繰り返します。

5. 冷却・冷凍された蒲焼は、このあと検品・計量・包装されます。

うなぎ長焼き(鹿児島産)110g

原料のうなぎは主に「おおさき町鰻加工組合」のグループ会社から供給されており、養殖池に入れた日やえさの内容まで分かります。

原料のうなぎは主に「おおさき町鰻加工組合」のグループ会社から供給されており、養殖池に入れた日やえさの内容まで分かります。

粘度が必要な焼きタレにのみ加工でんぷんが使われています。そのほかには食品添加物を使用していません。

粘度が必要な焼きタレにのみ加工でんぷんが使われています。そのほかには食品添加物を使用していません。

工場の屋根に太陽光発電機を設置して24時間稼働している冷蔵庫や冷凍庫の電力として使い、CO2の排出を削減しています。

工場の屋根に太陽光発電機を設置して24時間稼働している冷蔵庫や冷凍庫の電力として使い、CO2の排出を削減しています。

うなぎの養殖池や工場が清潔に保たれ、消費材が丁寧に作られていることが分かりました。質問にも真摯に答えていただき、生産者への信頼も深まりました。点検後に報告書を作成しましたが、今後も各地域でこの消費材を知る活動を広げていきたいです。

消費者の方が工場に入ることが初めてだったので緊張しましたが、消費材への関心の高さが伺えて私たちにとっても勉強になりました。これからも食文化としてのうなぎを守りながら、より安心しておいしく食べられる品質をめざしていきます。

生活クラブでは「2030行動宣言」のなかで「消費材Step Up点検」を重要な活動として位置づけ、2030年までに1,570回開催することをめざしています。より多くの組合員が点検活動に参加することが大切です。

★生活クラブ食べるカタログ 2025年9月4回(38週)より転載しました。

「持続可能な生産と消費」推進制度(消費材Step Up点検)

安心して利用できる消費材をめざして

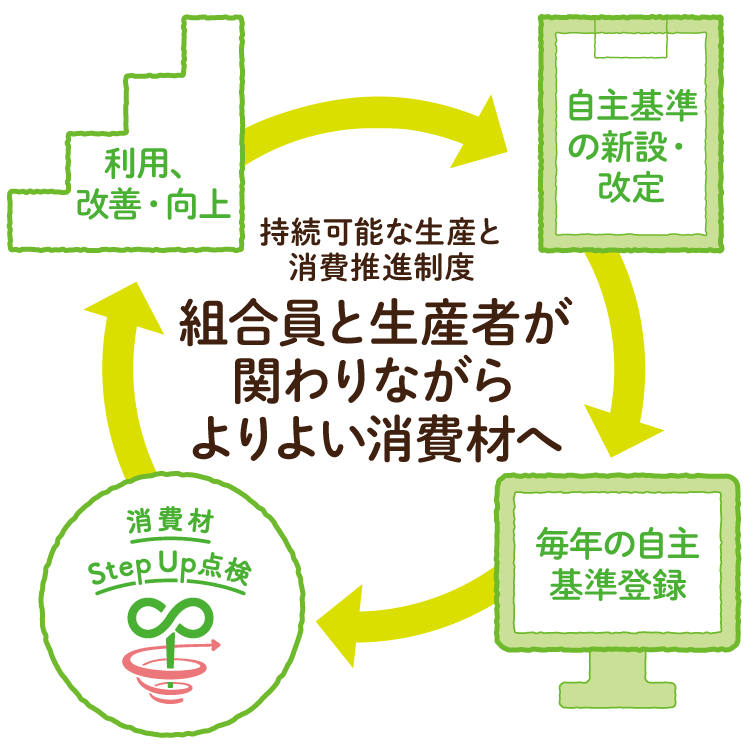

消費材は自主基準の規格を満たしデビューしても、そこで「完成品」にはなりません。デビュー後も、安全面・健康面・環境面の課題を意識し、さらなる向上をめざします。そのための独自の仕組みが「持続可能な生産と消費」推進制度です。

日々必要なものだからこそ、誰もが安心して食べ、使える消費材にすることが、健康で安心して暮らせる社会の基礎をつくります。

消費材は自主基準の規格を満たしデビューしても、そこで「完成品」にはなりません。デビュー後も、安全面・健康面・環境面の課題を意識し、さらなる向上をめざします。そのための独自の仕組みが「持続可能な生産と消費」推進制度です。

日々必要なものだからこそ、誰もが安心して食べ、使える消費材にすることが、健康で安心して暮らせる社会の基礎をつくります。

「持続可能な生産と消費」推進制度の仕組み

★生活クラブ食べるカタログ 2023年9月4回(39週)より

消費材の利用・改善・向上

●消費材をつくり育てる(生産者)

生産者は、組合員から出された意見や指摘を受け止め(時に検討し)、消費材の品質と生産管理レベルのさらなる向上に取り組みます。

●消費材のよさを知り、使って育てる(組合員)

組合員は、消費材の優れた点やおいしさの理由、生産者のこだわりなどについて、広報紙や会話などを通じて、多くの組合員に伝え、利用拡大につなげます。

自主基準の新設・改定

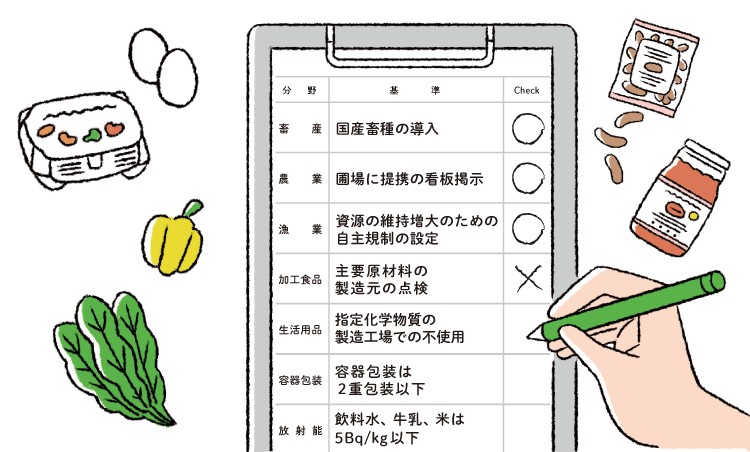

●生活クラブでは、消費材10原則に基づき、農業・漁業・畜産・加工食品・生活用品・容器包装・放射能の分野ごとに具体的に自主基準を定めています。

●自主基準には消費材に求める規格仕様と実現したい(目指すべき)推奨レベルがあります。必要に応じて自主基準は新設・改定がなされます。

自主基準の取り組み報告

●生産者は消費材ごとに、自主基準の達成度合いを点検します。その結果と生産者が消費材向上のために取り組んでいることを、生活クラブに毎年報告します。これを「自主基準登録」と呼びます。

消費材Step Up点検

●組合員は生産現場(製造現場や圃場など)を訪れ、消費材がどのようにつくられているかを確認します。現場では特に聞きたいこと、点検したい内容に的を絞って見ていきます。

●生産者は組合員の要望に応じて情報を開示し、消費材の原材料や生産工程、工場内の設備などを公開。組合員の質問に答えます。

●組合員は確認したことや意見を点検報告書にまとめ、生産者に伝えます。課題があった場合は指摘します。

消費材Step Up点検

生活クラブの消費材は、おいしさだけでなく安全性の高さにも定評があります。その品質を支えている活動のひとつが「消費材Step Up点検」です。組合員が生産現場を確認し、原料や生産環境などを点検しています。

2024年度には32回の点検が行なわれ、のべ281人の組合員が参加しました。

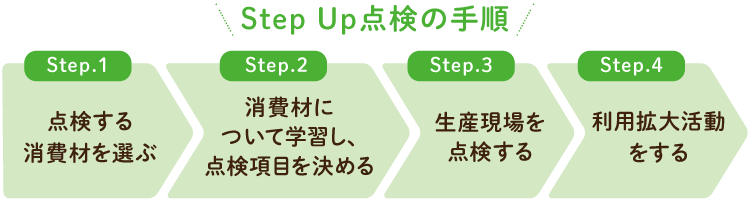

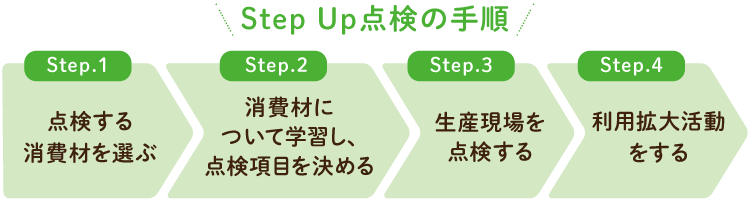

Q1 Step Up点検ってなに?

消費材を生活クラブ独自の「自主基準」と照らし合わせ、消費材がきちんと作られているかどうか確認する活動です。点検する消費材からチェックする項目まで、組合員が主体となって決めているのが特徴。組合員と提携生産者の信頼関係があるからこそ、実施できる取組みです。組合員は消費者としての目線で生産現場の状況を知り、点検した消費材の利用拡大活動も担います。提携生産者は、消費材の品質と生産管理レベルの向上に取り組みます。

消費材を生活クラブ独自の「自主基準」と照らし合わせ、消費材がきちんと作られているかどうか確認する活動です。点検する消費材からチェックする項目まで、組合員が主体となって決めているのが特徴。組合員と提携生産者の信頼関係があるからこそ、実施できる取組みです。組合員は消費者としての目線で生産現場の状況を知り、点検した消費材の利用拡大活動も担います。提携生産者は、消費材の品質と生産管理レベルの向上に取り組みます。

《 自主基準とは? 》

生活クラブでは、消費材の共同購入を通じて持続可能な社会づくりをめざしています。安心して健康に暮らすために必要な消費材をつくり続けるために、独自に定めたのが「自主基準」です。原料や食品添加物をはじめ、包材やエネルギーなどにも基準を設定。2023年から2024年度にかけて大規模な改定の討議を行ないました。2025年度の登録ができた消費材から、改定後の基準に沿って点検活動を行ないます。

生活クラブでは、消費材の共同購入を通じて持続可能な社会づくりをめざしています。安心して健康に暮らすために必要な消費材をつくり続けるために、独自に定めたのが「自主基準」です。原料や食品添加物をはじめ、包材やエネルギーなどにも基準を設定。2023年から2024年度にかけて大規模な改定の討議を行ないました。2025年度の登録ができた消費材から、改定後の基準に沿って点検活動を行ないます。

Q2 どんなポイントを点検するの?

自主基準のなかには守らなくてはいけない必須項目と、めざすべき推奨目標があり、提携生産者はその達成状況を「自主基準登録」として毎年報告しています。報告内容に沿って原料や製造工程、環境負荷の低減などさまざまな項目のなかから、参加する組合員の関心が高い点について点検します。

自主基準のなかには守らなくてはいけない必須項目と、めざすべき推奨目標があり、提携生産者はその達成状況を「自主基準登録」として毎年報告しています。報告内容に沿って原料や製造工程、環境負荷の低減などさまざまな項目のなかから、参加する組合員の関心が高い点について点検します。

Q3 この活動にどんな効果があるの?

消費材はデビューしても完成形ではなく、時代や環境の変化などによって形を変えていくものです。点検を通じて、提携生産者は原料や製造工程の見直しを検討。組合員は、生産現場で学んだことや消費材の魅力を周りに伝えます。そしておおぜいで利用し続けることがよりよい品質づくりを支え、消費材のステップアップにつながります。さらに、両者がお互いの理解を深めあえることも、持続可能な生産を後押ししています。

消費材はデビューしても完成形ではなく、時代や環境の変化などによって形を変えていくものです。点検を通じて、提携生産者は原料や製造工程の見直しを検討。組合員は、生産現場で学んだことや消費材の魅力を周りに伝えます。そしておおぜいで利用し続けることがよりよい品質づくりを支え、消費材のステップアップにつながります。さらに、両者がお互いの理解を深めあえることも、持続可能な生産を後押ししています。

★生活クラブ食べるカタログ 2025年9月3回(37週)より転載しました。

【2025年9月1日掲載】

2024年11月22日点検実施 うなぎ長焼き(鹿児島県産)110g

提携生産者:株式会社 おおさき町鰻加工組合

産地は鹿児島県大隅地区です。日本有数のシラスウナギの採捕地である志布志(しぶし)湾があります。消費材は、うなぎの養殖から加工までグループ会社で一貫生産。うなぎにタレを付けて焼きあげる工程を4回繰り返し、香ばしく仕上げています。

1. 加工前に3日ほど湧水につけたうなぎ。

2. 氷で締めたうなぎを捌きます。

3. 皮目を焼いたら手作業で返していきます。

4. タレ付けと焼く工程を4回繰り返します。

5. 冷却・冷凍された蒲焼は、このあと検品・計量・包装されます。

うなぎ長焼き(鹿児島産)110g

現地訪問とオンラインで12名の組合員が点検に参加しました!

点検で分かったこと

原料のうなぎは主に「おおさき町鰻加工組合」のグループ会社から供給されており、養殖池に入れた日やえさの内容まで分かります。

原料のうなぎは主に「おおさき町鰻加工組合」のグループ会社から供給されており、養殖池に入れた日やえさの内容まで分かります。 粘度が必要な焼きタレにのみ加工でんぷんが使われています。そのほかには食品添加物を使用していません。

粘度が必要な焼きタレにのみ加工でんぷんが使われています。そのほかには食品添加物を使用していません。 工場の屋根に太陽光発電機を設置して24時間稼働している冷蔵庫や冷凍庫の電力として使い、CO2の排出を削減しています。

工場の屋根に太陽光発電機を設置して24時間稼働している冷蔵庫や冷凍庫の電力として使い、CO2の排出を削減しています。

組合員のコメント

生活クラブ埼玉

田邊 晶子さん

田邊 晶子さん

うなぎの養殖池や工場が清潔に保たれ、消費材が丁寧に作られていることが分かりました。質問にも真摯に答えていただき、生産者への信頼も深まりました。点検後に報告書を作成しましたが、今後も各地域でこの消費材を知る活動を広げていきたいです。

生産者のコメント

おおさき町鰻加工組合

久保 博喜さん

久保 博喜さん

消費者の方が工場に入ることが初めてだったので緊張しましたが、消費材への関心の高さが伺えて私たちにとっても勉強になりました。これからも食文化としてのうなぎを守りながら、より安心しておいしく食べられる品質をめざしていきます。

生活クラブでは「2030行動宣言」のなかで「消費材Step Up点検」を重要な活動として位置づけ、2030年までに1,570回開催することをめざしています。より多くの組合員が点検活動に参加することが大切です。

情報開示と自主管理を基本とし、自ら考え、決め、行動します

生活クラブでは消費材の原料から生産工程、包材などについて独自の基準を設けています。基準に沿ってつくられた消費材を組合員が点検して改良することで、「持続可能な生産と消費」をめざしています

生活クラブでは消費材の原料から生産工程、包材などについて独自の基準を設けています。基準に沿ってつくられた消費材を組合員が点検して改良することで、「持続可能な生産と消費」をめざしています

★生活クラブ食べるカタログ 2025年9月4回(38週)より転載しました。

【2025年9月8日掲載】

生活クラブの自主基準

関連ニュース・記事

生活クラブをはじめませんか?

42万人が選ぶ安心食材の宅配生協です

ウェブ加入限定 無料プレゼント